قراءة في كتاب «مصاحف الأمويين»

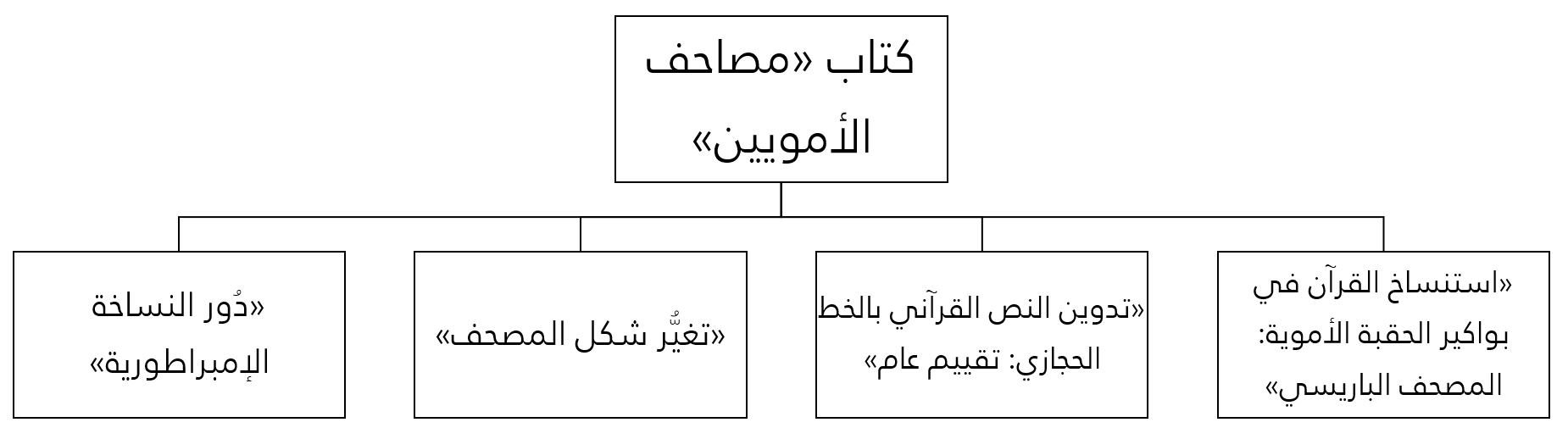

هذا الكتاب[1] -كما يدلُّ عنوانه- معنيٌّ بتقديم عرض موجز للمخطوطات القرآنية التي ظهرت خلال الحقبة الأموية، أي خلال القرن الأول من ظهور القرآن في مصحف مكتوب. تعرض المقدمة فكرة عامَّة عن الموضوعات الأساسية التي يشملها الكتاب، مع تركيز خاص على مسألة التأريخ. وبصيغةٍ أخرى، كيف يمكن للمرء أن يثق أن مخطوطةً ما هي من العصر الأموي بالفعل؟ ونظرًا لأن حرود المتن غالبًا ما تغيب عن تلك المخطوطات قيد الفحص، لا سيما إذا تذكَّرنا أن الورقتَيْن الأولى والأخيرة للمخطوطات المبكرة غالبًا ما تكون مفقودة، فإن المرء بحاجة إلى الاعتماد على مؤشرات أخرى، أبرزها علم تطور الخطوط (باليوغرافيا)، وعلوم اللغة، وتاريخ الفنون، والتأريخ بالكربون المشعّ. وكان من أبرز إنجازات المؤرخ الفرنسي فرنسوا ديروش على مدى السنوات الماضية تقديمُ تسلسلٍ زمنيٍّ تقريبيٍّ للمخطوطات من تلك الحقبة، وهو ما قدَّمه في كتابه هذا. ففي الفصل الأول، الذي جاء بعنوان «استنساخ القرآن في بواكير الحقبة الأموية: المصحف الباريسي»، يركِّز المؤلف على ما شاع من أنه أحد أقدم -إن لم يكن أقدم- تلك المصاحف/المخطوطات الأموية، التي يُحتفظ بالجزء الأكبر منها في العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

أما الفصل الثاني، الذي جاء بعنوان «تدوين النص القرآني بالخط الحجازي: تقييم عام»، فينظر في المصاحف الأخرى المكتوبة بالخط الحجازي، مما يساعد في توضيح القواعد الضابطة لكتابة المصحف في ذلك الوقت. ومن تلك المخطوطات، يُولي الكتاب اهتمامًا خاصًّا بثلاث مخطوطات: الأولى في إسطنبول (برقم TIEM, ŞE 118)، والثانية في لندن (برقم BL Or. 2165)، والثالثة في سانت بطرسبرغ (برقم NLR Marcel 19)؛ لكنه يناقش أيضًا أمثلة أخرى عديدة، من بينها كثير من القطع المحفوظة في إسطنبول وسان بطرسبرغ وأخرى في صنعاء والقيروان. ويشير المظهر العام لتلك المخطوطات -لا سيما أسلوب الكتابة- إلى أنها تُمثِّل «فئة يمكن جمعها حول المصحف الباريسي» و«تقابل الفترة الزمنية الأولى في تقاليد كتابة المخطوطات، ويمكن أن تعود لما قبل الربع الأخير من القرن الأول الهجري (أي قبل سنة 695م)، في ظل خلافة عبد الملك بن مروان» (ص143).

ثم يأتي الفصل الثالث بعنوان «تغيُّر شكل المصحف»، فيتناول تحديدًا مخطوطين كبيرين من النمط الرأسي، ويمثّلان مرحلة لاحقة بعض الشيء في تطوُّر رسم النصّ القرآنيّ وإنتاج المخطوطات. وهاتان هما المخطوطتان التي سمَّاهما ديروش بـ«مصحف دمشق الأموي» (المحفوظ في متحف الآثار الإسلامية والتركية في إسطنبول، برقم ŞE 321) و«مصحف الفسطاط الأموي» (المحفوظ جزء منه في المكتبة الوطنية الروسية بمدينة سانت بطرسبرغ، برقم Marcel 11, 13 and 15، وآخر في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس برقم Arabe 330 c). وفي كلا المصحفين، يمتاز الخطُّ بمظهر أكثر رأسيةً عن تلك المجموعة المرتبطة بالمصحف الباريسي. والأهم من ذلك أن كلا المصحفين يعرضان لوحات فنيَّة مزخرفة تظهر في الفجوات الفاصلة بين السُّور، وتمتاز تلك اللوحات بشكل خاص -إن لم يكن حصريًّا- بعناصر نباتية كالأوراق المنمَّقة وعناصر معمارية كالأعمدة الأنيقة. ومن مثل تلك العناصر تحديدًا يمكننا تأريخ تلك المخطوطات وعزوها إلى الحقبة الأموية، من خلال المقارنة مع قطع فنيَّة أخرى يُعرَف تاريخها وأنها تنتمي إلى العهد الأموي. ويرى ديروش أن هذين المصحفين ذوي الأسلوب الجديد تحديدًا «يُظهران تغيُّرًا مثيرًا في النظرة إلى المصحف، [وهو تغيُّر] يعكس نوعًا من السيطرة على النص أراد الأمويون فرضَها»، وفي الوقت نفسِه «وقع هذا التغيير منطلقًا من دوافع جمالية وأيديولوجية»، ومن ثَمَّ فقد «جاء المصحف الجديد -الذي ظهر أخيرًا برعاية رسمية- ليتحدى بمظهره الأناجيل المسيحية الفاخرة» (ص186-187).

«تجلَّت العناية بمظهر هذا الكتاب المقدَّس في الشكل الخارجي العام (فكان المصحف على هيئة كتاب كبير)، وكذلك في طريقة كتابة النص القرآني (فمن الضروري أن يكون المصحف كتابًا جميلًا). وتطوَّرت ثقافة حقيقية للكتاب على الأقل في بعض الأوساط»

وفي الفصل الرابع، بعنوان «دُور النساخة الإمبراطورية»، يتناول ديروش مصحفين كبيرين نالا قدرًا من الشهرة في أوساط المتخصِّصين في المخطوطات والدراسات القرآنية. وهذان المصحفان هما تلك القطعة الكبيرة المحفوظة في مدينة دبلن (في مكتبة تشستر بيتي برقم Is. 1404)، وتلك القطعة الأقل حجمًا بكثير ولكنها ربما أشهر، التي يُسميها ديروش «مصحف صنعاء الأموي» المحفوظة في صنعاء (في دار المخطوطات، برقم Inv. 20–33.1). (هذه القطعة الأخيرة هي المشهورة بصفحتها الأولى التي يظهر فيها منظر منمَّق لمسجد، مع درجات إلى مدخله، ومدخل متكامل مع أعمدة وأقواس وثُريَّات وحديقة صغيرة مع بعض الأشجار في الخلفية). والأهم من ذلك، من جهة التأريخ، هو أن ديروش ينصُّ صراحةً على أنه «قد كُتب مصحفا صنعاء ودبلن في العقود الأولى من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي إبَّان الحكم الأموي، وفي سياق رسمي على الأرجح» (ص218). وفي هذه المرحلة من إنتاج المصاحف الأموية، «تجلَّت العناية بمظهر هذا الكتاب المقدَّس في الشكل الخارجي العام (فكان المصحف على هيئة كتاب كبير)، وكذلك في طريقة كتابة النص القرآني (فمن الضروري أن يكون المصحف كتابًا جميلًا). وتطوَّرت ثقافة حقيقية للكتاب على الأقل في بعض الأوساط» (ص218).

ثم تأتي الخاتمة فتلخِّص فحوى الكتاب بأكمله، وهي أن كثيرًا من المخطوطات يمكن نسبتها إلى الحقبة الأموية، وينبغي ذلك، وأنه في هذه الحقبة كان هناك انقسامان رئيسان، وهما الحقبة المبكرة (فعليًّا) التي سبقت عبد الملك بن مروان، وأُنتِجت خلالها مصاحف أقل تطورًا، يمثّلها المصحف الباريسي، والحقبة اللاحقة التي تلَت عبد الملك بن مروان، واتسمت بأسلوب أكثر توحيدًا بكثير في الكتابة، وبقدرٍ أكبر بكثير من الزخارف والتذهيب. أو كما يقول ديروش: «ثمة تغيير وقع على الأرجح إبَّان حكم عبد الملك (ح65-86هـ/685-705م)، ويظهر من الأخبار التي وردت في شأن "مشروع المصاحف" للحجَّاج (بين عامَي 84-85هـ/703-704م) مدى عناية الأمويين بأمر النص القرآني، وذلك سعيًا وراء غايتَيْن: أولاهما تحقيق قدرٍ أكبر من توحيد المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد، والثانية تعزيز صورة الدولة الأموية» (ص249). غير أن ديروش يلحظ أن هذا لم يستبعد احتمالية وجود مصاحف «سابقة على الأمويين»: ببساطة -في نظره على كل الأحوال- «لا نملك براهينَ قوية، مادية أو نصية، تتيح لنا أن نقطع بنسبة أيٍّ من هذه المصاحف أو القطع المخطوطة التي باتت معروفة لدينا إلى ذلك العقد على وجه التحديد» (ص245). وأتذكَّر أن ديروش -منذ عقد أو ما يقرب من ذلك- كان ينفر تمامًا من نسبة أية مخطوطة قرآنية إلى تاريخ «مبكِّر»؛ ولذلك فإن هذا اليقين في نسبة هذه المخطوطات إلى الحقبة الأموية هو توضيحٌ منه لموقفه أراه موضعَ ترحيب كبير.

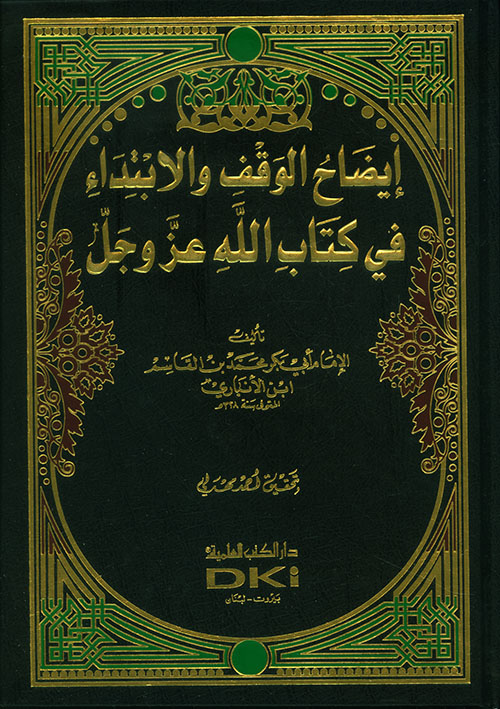

ونجد أيضًا إرثًا متكاملًا من الكتب التي تخصَّصت في مسألة «الوقف» في أثناء التلاوة، وحالات وجوبه أو استحبابه أو جوازه أو منعه.

إن المخطوطات المذكورة آنفًا ليست سوى الأبرز من بين مجموعة كبيرة من المخطوطات التي قدَّمها المؤلف في هذا الكتاب، وعلى القارئ المهتم بهذه المخطوطات أن يُوليها ما تستحقه من اهتمام وعناية. غير أن هناك موضعين أو ثلاثة أختلف فيها مع المؤلف -أو على الأقل أجدني أقترح تعديلات على ما طرحه فيها- تتعلق بما توصَّل إليه من نتائج استنادًا إلى بعض هذه المخطوطات. وفيما يتصل بعدِّ الآيات وتقسيمها، على سبيل المثال، أشار ديروش إلى عدد من حالات التفرُّد والاختلاف التي امتاز بها المصحف الباريسي عن تقسيم الآيات الوارد في معظم المصاحف الأخرى. ويقول إن هذا يشير إلى أن هذا «أثرٌ لعملية تحريرٍ للنص عند وضع الآيات بعد نزولها مع بعضها البعض في مقاطع نصية أكبر» (ص75). من الواضح أن بعض «التحرير» قد وقع، إذا اعتبرنا التعديلات التي جرت على علامات تقسيم الآيات تحريرًا، ولكن لا بدَّ أيضًا من إدراك أن تقسيم الآيات لا يُرجَّح أبدًا أن يكون ظاهرة تتَّسم بالصرامة. وحتى في المصاحف الحديثة يجد المرء العديد من الحالات التي تتضمَّن فواصل أخرى محتملة، وتتميَّز على سبيل المثال بحرف «ح» للإشارة إلى «حسن» في بعض الروايات (مثل رواية قالون عن نافع)، أو «ج» للدلالة على «جائز» في روايات أخرى (مثل رواية حفص عن عاصم). ونجد أيضًا إرثًا متكاملًا من الكتب التي تخصَّصت في مسألة «الوقف» في أثناء التلاوة، وحالات وجوبه أو استحبابه أو جوازه أو منعه.

وبالنظر إلى أحد الأمثلة على ذلك، وهو "كتاب الوقف والابتداء" لابن الأنباري (ت328هـ/939م)، يتضح أن جميع الحالات التي ذكرها ديروش في هذا السياق (انظر: ص74-75) هي في الواقع حالات على هذا الغموض، حيث موضع الوقف المُحتمَل يمكن ببساطة أن يُعَدَّ «وقفًا حسنًا» أو «وقفًا تامًّا» (أي نهاية الآية). وباختصار، فإن هناك حاجة إلى طرح المزيد حول مسألة تقسيم الآيات وعلاماتها، وهي مسألة ككثير من الجوانب الأخرى لدراسة المخطوطات القرآنية المبكرة «تستلزم دراسةً وافيةً» (ص125، هامش رقم 97)، تستدعي «دُّربةً وصبرًا» (ص43).

ويشعر المرء أيضًا بقصور لدى ديروش في استيعاب دوافع عثمان بن عفان إلى توحيد النصّ القرآنيّ لتقليص إمكانية تنازع المسلمين حول كتابهم، كما فعل اليهود والنصارى. يقول ديروش: «اشتمل هذا المخطوط على قليلٍ من علامات الإعجام، وخلا من الحركات وعلامات الإعراب أو الشكل وعلامات الضبط الإملائية، وبذلك ما كان بمقدوره أن يحقِّق الحلَّ الذي سعى إليه الخليفة عثمان كما رُوي في التراث الإسلامي. وفضلًا عن ذلك، يوحي العدد المحدود للقراءات الشاذة والظواهر الخاصة في توزيع الآيات والفصل بينها بأن الرسم القرآني لم يكن قد استقرَّ تمامًا في وقت كتابة المصحف الباريسي، وإن كان هذا المصحف نفسُه دليلًا على أن ذلك الجزء من النص المعتمَد الذي يقابل محتوى المصحف المخطوط كان موجودًا حينها؛ بل إذا تحرَّينا الدقَّة، يتوافق مع ما اشتمل عليه المخطوط» (ص84-85). ويبدو لي أن الأمر يتعلَّق بالدرجات؛ إذ لم تعُد الفروق الكبيرة تُعَدُّ مثل الاختلافات البسيطة، وإن كانت لهما مرجعية يمكن عزوها إلى النبي؛ ومن تلك الفروق الكبيرة الواردة في التراث الإسلامي: الترادف أو تبديل مواضع الكلمات أو إضافة وحذف أجزاء أوسع من النص تصل إلى آية أو حتى سورة.

وإنما علينا افتراض أن ما كان يشغل عثمان هو مسألة الفروق الكبيرة في النص، التي قد تثير جدلًا، وقد أثارت بالفعل. ويبدو أن هذه الفروق قد أُزيلت بالفعل من النص الحالي، ولا يبقى منها سوى استحضارها كشيء من ذاكرة الأزمان القديمة

لا يمكن اعتبار أن ما كان مفترضًا أن يتحقَّق من خلال مسعى عثمان بن عفان هو تعيين جميع التفاصيل؛ لأن هذا كان جزءًا من التجربة الجماعية في قراءة النص، وهو ما كان يعيه عثمان تمامًا، وهي التجربة التي أتاحت قدرًا من الاختلافات البسيطة، كما يتضح من اختيارات النسَّاخ الذين نسخوا مصحف عثمان، من قبيل عدم التفريق بين السواكن المتجانسة، مع أننا نعلم من إحدى المخطوطات القديمة المبكرة أن هذا التفريق كان أمرًا ممكنًا في ذلك الوقت[2]؛ وإنما علينا افتراض أن ما كان يشغل عثمان هو مسألة الفروق الكبيرة في النص، التي قد تثير جدلًا، وقد أثارت بالفعل. ويبدو أن هذه الفروق قد أُزيلت بالفعل من النص الحالي، ولا يبقى منها سوى استحضارها كشيء من ذاكرة الأزمان القديمة، فيُشار إليها بالأساس في الكتب المتخصِّصة في الموضوع. وبخلاف ذلك، فإن التقليد الحالي يُجمع على القراءات المختلفة، التي عُرفت لاحقًا بـ«القراءات السبع»، ولكنها ليست محصورة بأي حالٍ من الأحوال في هذه السبع. ولذا يمكن القول إن عثمان بن عفان قد نجح في تحقيق ما سعى إليه.

يقول ديروش في مقدمة الكتاب إن الهدف منه هو «طرح معلوماتٍ جديدة وتصوُّراتٍ مُحدَثة حول تاريخ المصحف في زمن الأمويين» (ص54)، وهو ما يقدِّمه الكتاب بالفعل، بل وأكثر من ذلك؛ وهو جدير بأن يقرأه كلُّ مهتم بالمخطوطات القرآنية المبكرة.