تقرير عن ندوة "المنطق المعاصر في الثقافة العربية: التقريب والاستثمار والتطوير"

نُظِّمت بمدينة الرباط بمدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس يومي 2-3 مايو 2025م ندوة علمية بعنوان "المنطق المعاصر في الثقافة العربية: التقريب والاستثمار والتطوير"، بالشراكة بين كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط (شعبة/قسم الفلسفة)، ومركز نهوض للدراسات والبحوث. وجاء هذا اللقاء الفكري في سياق الانشغال المتنامي بسؤال المنطق في الثقافة العربية المعاصرة، والسعي إلى تجديد النظر فيه بما يستجيب للتحولات الفكرية والعلمية التي يعيشها العالم العربي، في ظل ما يفرضه التقدُّم التكنولوجي والمعرفي من تحدياتٍ تستوجب أدواتٍ دقيقةً لتنظيم التفكير وتقويم الخطاب وتفعيل مقاربات عقلانية حديثة في مختلف مجالات المعرفة، من الفلسفة والقانون إلى اللغة والتعليم.

افتُتحت الندوة بكلمة أُلقيت نيابةً عن عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتورة ليلى منير، ألقاها الأستاذ عبد الرحيم البيدق، عبَّرت فيها عن امتنان المؤسسة الجامعية للحضور الكريم ولجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الأنشطة الثقافية والعلمية، مؤكدةً أن مثل هذه اللقاءات تمثل تعبيرًا صريحًا عن التزام الجامعة بدورها التنويري في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى النقد والتفكير المستقل. وتطرقت الكلمة إلى التحديات الكبرى التي تواجه التفكير النقدي، وعلى رأسها ضعف البرهنة واتساع حدود ما يُفهم خارج نطاق العقلانية، ما يستدعي إعادة تقييم جذرية للأدوات المعرفية السائدة، وطرح تساؤلات جديدة حول قدرة الثقافة العربية على إنتاج فكر نقدي لا يُسقط الهوية بل يستثمرها.

وشدَّدت الكلمة على أهمية فتح حوار حقيقي ومتوازن بين الأصالة والحداثة، ليس من منطق التوفيق الساذج أو القطع الجذري، بل من أجل بناء مشروع فكري جامع يُمكنه تحقيق التوازن بين الإرث والابتكار. وأكَّدت أن الجامعات ليست فضاءات تعليمية فقط، بل هي معامل لصناعة الفكر وتشكيل الوعي، وأن انعقاد هذه الندوة داخل الكلية ليس مجرد نشاط علمي، بل هو فعل رمزي واستراتيجي في حد ذاته، يؤكد أن الاستثمار الحقيقي الذي يليق بالأوطان هو الاستثمار في العقل والوعي والمعرفة؛ لأنه وحده الكفيل بصياغة مستقبل مشترك قائم على الإدراك والنقد والمساءلة. وخُتمت الكلمة بتجديد الشكر لكل من أسهم في تنظيم الندوة من ضيوف وأكاديميين ومفكرين.

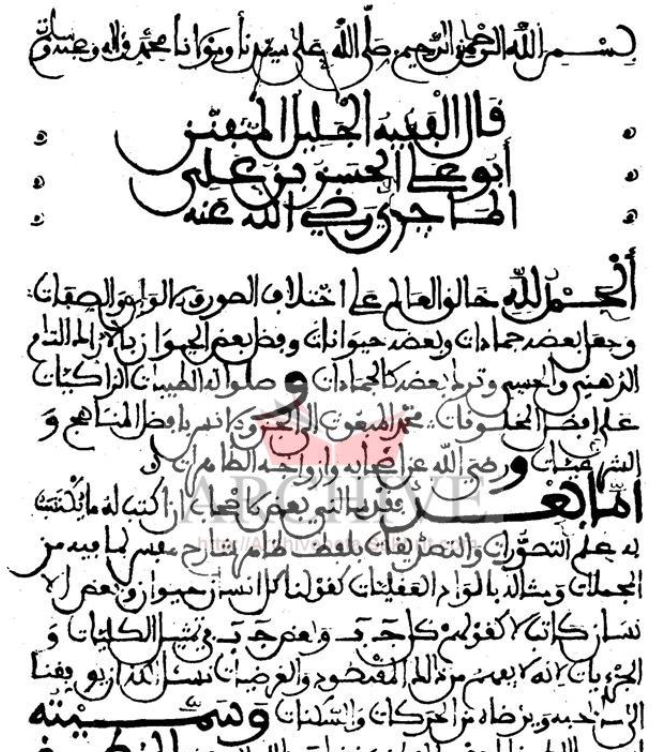

أما الدكتور عبد الصمد تمورو، رئيس شعبة الفلسفة، فقد بدأ كلمته بتوجيه الشكر لعميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وخصَّ بالشكر مركز نهوض للدراسات والبحوث مرحبًا بالعمل المشترك معه، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الجميع في النهوض بالخطاب الفلسفي والتكوين المعرفي. وانتقل بعدها إلى تقديم رؤية علمية معمقة حول موقع المنطق في فكر ابن سينا، مبرزًا ثلاث محطاتٍ مركزية في هذا المسار: "الشفاء"، و"النجاة"، و"منطق المشرقيين". وأوضح أن المنطق هو "الميزان" الذي توزن به سائر العلوم، باعتباره الآلة التي تسمح بقياس سلامة الاستدلالات، وأنه يشكل مدخلًا ضروريًّا لفهم بقية المعارف.

وأشار الأستاذ تمورو إلى أن ابن سينا في "الإشارات والتنبيهات" جعل من تحصيل المنطق سبيلًا لبلوغ مرتبة "العقل القدسي" الذي يجمع بين البُعْد المعرفي والروحي والفيض الإلهي، مستشهدًا بقوله: "إن علم المنطق آلة للإنسان موصلة لأنواع الحكم النظرية والعملية"، مبرزًا دوره في التمييز بين مختلف أشكال الحجاج، من الدليل إلى الجدل والإقناع، وصولًا إلى التخييل الشعري. كما توقَّف عند فقرة عميقة من مقامات العارفية قال فيها ابن سينا: "جل جلال الحق أن يكون جامعة لكل وارد، أو يطلع عليه إلا واحدًا بعد واحد"، معتبرًا أن مَن يستهين بهذا الفن فقد ظلم نفسه. فالمعرفة ليست عطية عشوائية، بل هي ثمرة لصبر طويل وتحصيل دقيق وتخصُّص عميق في الصناعة، بما يجعل من دارسها ميزانًا للحق ومعيارًا للعلوم.

أما كلمة مركز نهوض للدراسات والبحوث، فألقاها الدكتور محمد فهد الشامري، مدير المركز، وبدأت بتقديم الشكر لجامعة محمد الخامس، وكلية الآداب، وشعبة الفلسفة، على احتضان هذه الندوة، كما أكَّد على أن المركز يولي أهمية خاصة لهذا المسار التجديدي، لكنه لا يقف عند التنظير أو المجاملة الفكرية، بل يتطلَّع إلى بلورة رؤية عملية تستثمر الأفكار "المحلقة" وتعيد إنزالها على أرض الواقع. واعتبر أن الاطلاع على التجارب الفكرية الأخرى مفيد وضروري، لكنه لا يعني التسليم بها أو استيرادها دون تمحيص، بل يجب تقييم هذه الروافد انطلاقًا من حاجاتنا الذاتية، لا من زاوية المتلقي السلبي.

وفي ختام الجلسة، عبَّر منسق الندوة، الدكتور حفيظ الريح، عن شكره لجميع المشاركين والمنظمين، موضحًا أن الندوة لا تقتصر على عرض أوراق أكاديمية، بل تتوخى التفكير الجماعي في آفاق الدرس الفلسفي والمنطقي في المغرب، وإمكانيات تطويره ليواكب التحولات المتسارعة ويستعيد وظيفته النقدية والاقتراحية.

وقد عكست المداخلات العلمية، التي توزعت على خمس جلساتٍ خلال يومين، حيويةَ النقاش المنطقي المعاصر وتعدُّد آفاق اشتغاله. ففي اليوم الأول، انطلقت الجلسة الأولى بمداخلات نوعية قاربت موقع المنطق في الفكر الفلسفي، خاصةً في السياق العربي المعاصر. فاستهلَّ الدكتور بناصر البعزاتي النقاش بمحاضرة حول "الفلسفة والمنطق"، سلَّط فيها الضوء على مراحل التوتُّر التي مرَّ بها المنطق، سواء في علاقته بالفلسفة أو بالرياضيات، مبرزًا كيف تحوَّل المنطق من عائق أمام تطور العلوم إلى أداة رياضية بفضل إسهامات مفصلية، خصوصًا مشروع لايبنتز الذي دعا إلى منطق رمزي قادر على مواكبة التقدُّم العلمي، ثم جهود جورج بول ودي مورغان في ترميز نظرية القياس.

وقد سلَّط المحاضر -الدكتور عبد الرحيم البيدق- الضوء على المسافة الفكرية بين نص ابن رشد والمصدر الأرسطي، وأشار إلى أن عمله يُعَدُّ تأويلًا مبدعًا يطرح أسئلة جديدة لم تخطر على بال أرسطو، من قبيل: إذا اعتبرنا المنطق "صناعة"، فما الذي يصنعه المنطق؟ وما هي وسائله في هذه الصناعة؟

أما الدكتور يوسف تيبس، فقد استعرض ورقته المعنونة بـ"المقولات بين الماصدقيين والمفهوميين"، ناقدًا واقع تدريس المنطق في الجامعات المغربية، متسائلًا عن جدوى تعليم هذا الحقل وعن ماهية الحاجة إليه، منبّهًا إلى غياب الوعي بالغاية من دراسة المنطق عند الطلبة. وقد أعاد فتح النقاش الكلاسيكي حول مفهوم "المقولات"، مستعرضًا التمييز بين المقاربات الماصدقية والمفهومية، ومشيرًا إلى الأفق الذي تفتحه مثل هذه التساؤلات لفهم أعمق لأدوار المنطق في الفكر الفلسفي.

وقدَّم الدكتور عز العرب لحكيم بناني معالجة تحليلية لمسألة "منطق القانون من خلال توظيف حساب القضايا"، مبرزًا الطابع الصوري للفكر القانوني، ومحللًا حدود العلاقة الجدلية بين معايير القانون وقوانين المنطق، لا سيما من جهة مبدأ التعدية. وأشار إلى صعوبة المواءمة بين نظامين معرفيين مختلفين في بنيتهما ومنطق اشتغالهما.

من جانبه، عرض الدكتور لحسن تفروت دراسة تطبيقية عن العلاقة بين تحصيل مهارات الاستدلال وتعلم العلوم والرياضيات، المعنونة بـ"قياس تحصيل الاستدلال في تعلم الرياضيات والعلوم"، منتقدًا النماذج التعليمية التي تفصل بين التعليم والمنطق، وداعيًا إلى التحول من المدرسة "المصنع" إلى مدرسة التفكير النقدي، التي تجعل من المنطق أداةً مركزيةً لبناء العقل النقدي بدل الاقتصار على التلقين والتخزين. واختتمت الجلسة بمداخلة للدكتور منير الطيباوي عبر الإنترنت، الذي قدَّم قراءة نقدية لمشكلة "وحدة القضية" في ضوء منطق القضايا الحديثة، لتحليل الطابع الدلالي للجمل التقريرية. وقد قارب المسألة من زاوية فلسفة المنطق، محللًا إسهامات راسل وفريجه وفيتجنشتاين، في محاولة لتجاوز الإشكالات الميتافيزيقية المرتبطة بوحدة المعنى وصياغة القضية.

ثم وسَّعت الجلسة الثانية أُفق النقاش ليشمل محاور تاريخية ومنهجية ونقدية، حيث قدَّم الدكتور عبد الرحيم البيدق "قراءة تقويمية لمنهج ابن رشد في صنع الممكن"، في محاولة لإبراز الإبداع المنطقي في المشروع الرشدي. انطلق المحاضر من التمييز بين "القول الأصل" لأرسطو الذي موضوعه مفهوم "الإمكان"، و"القول الثاني" لابن رشد، الذي وإن كان متعلّقًا بنص أرسطو، فإنه لا يُعد ترجمة له، ولا تلخيصًا ولا شرحًا تقليديًّا، بل يمثل قراءة إبداعية مستقلة. وقد سلَّط المحاضر الضوء على المسافة الفكرية بين نص ابن رشد والمصدر الأرسطي، وأشار إلى أن عمله يُعَدُّ تأويلًا مبدعًا يطرح أسئلة جديدة لم تخطر على بال أرسطو، من قبيل: إذا اعتبرنا المنطق "صناعة"، فما الذي يصنعه المنطق؟ وما هي وسائله في هذه الصناعة؟ كما قارب مفهوم "الإمكان" من خلال فكرة "النسق"، واقترح أن أعمال ابن رشد تنطوي على ثلاثة أنساق ضمنية.

ومن بين ما خلصت إليه الورقة النتائج الآتية:

- ينبغي الحديث عن المنطق بوصفه "صناعة" لا "مصنعًا".

- لم يكن موقف ابن رشد من مفهوم "الممكن" سلبيًّا أو تابعًا، بل إبداعيًّا وتحليليًّا.

- تجاوز ابن رشد المفاهيم الأرسطية عبر إنتاج مفاهيم جديدة، ما يجعل مشروعه نموذجًا في الانفتاح النقدي على التراث الغربي، مع تميُّز عبارته بالوضوح وموسوعيته الفكرية.

أما الدكتور حسن السهلي، فقد تناول في ورقته "المنجز العربي في المنطق: من التأصيل إلى التحديث". واستهلَّها بفرضية مفادها أن تطوير المنطق في السياق الإسلامي العربي لا يمكن أن يتم إلا إذا تعاملنا معه كأرسطيين، أي باعتباره "آلة" على نحو ما تصوره أرسطو، لا مجرد صنعة عقلية فطرية. وطرحت الورقة أسئلة إشكالية مثل: هل يحتاج المنطق إلى الذكي فقط، أم أن الغبي قد يتقنه؟ وهل المنطق ضرورة لكل مفكر؟ وقدَّم المحاضر عرضًا لتوظيفات المنطق في التمييز بين الأقوال في الفلسفة، وفي تمييز الأحكام في علم أصول الفقه، مشيرًا إلى أن أدوات مثل التحليل والبرهان و"اصطياد الحد" ليست حكرًا على المنطقي، بل هي إمكانات عقلية بشرية.

كما شدَّد على ضرورة التمييز بين "المهارة العقلية الطبيعية" و"الصنعة المنهجية"، معتبرًا أن المنطق ليس مجرد كفاية بل "صنعة عقلية تُبنى لغيرها". واستشهد بقول الفارابي عن "كامل الصنعة"، أي ذلك العالم الذي لا يكتفي بفهم مسائل المنطق، بل يوظفها في بناء القول، سواء في الفقه أو المناظرة. فالمنطق يُتعلَّم -في رأيه- لا للزينة، بل لبناء الأقوال وصناعة الحجج، فالعقل فاعل في النص لا متلقٍ سلبي.

من جهته، تناول الدكتور خالد النعامي نقد آليات التلقي في "المنطق العربي الإسلامي"، واقترح سبلًا لتجاوزها من خلال تفعيل مناهج المنطق المعاصر. واعتبر أن مبحث المنطق كان ولا يزال إحدى ركائز الفكر العربي، وأن الجهود البحثية انصبَّت على استكشاف نماذجه وكشف أسراره.

أشار المحاضر إلى أن تلقي المنطق لم يكن حبيس الترجمة، بل شمل التفاعل الإبداعي، والتأويل، وبناء أنساق فكرية، نتج عنها نشوء تيارات ومدارس، من أبرزها "مدرسة بغداد" في العصور الكلاسيكية. وتوقف عند تجربة الأستاذ الحسان الباهي، الذي يرى أن المعرفة لا تُبنى بشكل فردي، بل جماعي، وأن الانفتاح على الكوني وخلق المشترك ضرورة ملحَّة، رغم أن "المشترك" ليس عقلًا مجردًا بل هو ثقافة مشتركة.

وأشار قشوح إلى أن المنطق الكلاسيكي لم يكن غريبًا عن فكرة القيم الصدقية، كما عند فريغه وراسل، غير أن المنطقيات المعاصرة توسعت في نماذجها، مستحضرة مفاهيم من قبيل نظرية العوالم الممكنة والمنطق النيتروسوفي والضبابي، ما يفتح النقاش حول قابلية مبدأ لوباسكو للدمج في هذه الصيغ المتعددة القيم.

وأخيرًا، استعرض الدكتور عبد الحفيظ الريح علاقة الخطابة اليونانية بالبلاغة العربية من خلال مقارنة تحليلية بين أرسطو والقرطاجني. وقد انطلق من إشكالية هوية العلوم، حيث اعتبر أن العلاقة بين الخطابة والبلاغة لا تتسم بالانفصال ولا بالتماهي، بل بالتقارب والتداخل المعرفي. ثم عرض الخلفية الفلسفية للخطابة من خلال البراديغم الهيراقليطي الذي أسَّس لمفهوم "الصيرورة"، مقابل البراديغم البارمنيدي الذي مهَّد للفكر الأثيني وأرسطو. واستعرض نشأة الخطابة في كتيّب "تيراس"، مبرزًا أبعادها السياسية والقضائية، وتقنيات التعليم البلاغي مثل "المأزق"، و"القياس الأقرن"، و"ترتيب الخطبة"، مرورًا بإسهامات بروتاغوراس النحوية، وصولًا إلى تقنية "كايروس" التي ركَّزت على التوقيت المناسب. أما في السياق العربي، فقد أبرز الدكتور الريح أن البلاغة وُلدت من الحاجة، فالحاجة هي التي تلد الإبداع. واعتبر أن أسلوب القرطاجني مستلهم من طريقة ابن رشد ومن مناهج الفلاسفة، رغم أنه لا يشير إليه مباشرةً، ورغم ولادته بعده، فقد أسَّس -في نظر المحاضر- لبراديغم بلاغي مغلوط يعكس اختزالًا لمنطق القول البلاغي.

ثم اتجه النقاش في الجلسة الثالثة، إلى قضايا ذات طابع فلسفي ومنطقي أكثر تعقيدًا، حيث قدَّم الدكتور يوسف السيساوي مقاربة جديدة بعنوان "منطق الفكر المركَّب"، انطلقت من تداخل الأنساق المعرفية الحديثة، وأثر المفاهيم الإبستمولوجية التي أفرزها العلم المعاصر في بنية المنطق ذاته. واستعرض السيساوي إشكالية انهيار مفهومي اليقين والموضوعية في ضوء ما أفرزته الفيزياء النسبية والانفجار الإبستمولوجي المصاحب، مشيرًا إلى بروز مفاهيم الارتياب والتداخل البنيوي بين الذات والموضوع، مما أفضى إلى إعادة التفكير في حدود الصرامة العلمية، التي لم تعُد مطلقة، بل نسبية ومقيدة ببنية النظام المعرفي. هذا المنحى دعا إلى الانفتاح على التخصصات البينية وتبني مقاربة اقترانية، تنظر إلى الظواهر بوصفها شبكات معقَّدة من التفاعلات، لا كيانات مفصولة.

من جهته، عالج الدكتور مصطفى قشوح موضوع "القيم الصدقية في المنطقيات المعاصرة"، مقارنًا إياها بالمنطق الكلاسيكي. وقد عرض تصورين رئيسين: أولهما ينظر إلى القيم الصدقية باعتبارها عددية (أحادية، ثنائية، ثلاثية...)، بينما يتعامل الثاني معها كمجالات صدقية مرتبطة بحركية القضايا. وأشار قشوح إلى أن المنطق الكلاسيكي لم يكن غريبًا عن فكرة القيم الصدقية، كما عند فريغه وراسل، غير أن المنطقيات المعاصرة توسعت في نماذجها، مستحضرة مفاهيم من قبيل نظرية العوالم الممكنة والمنطق النيتروسوفي والضبابي، ما يفتح النقاش حول قابلية مبدأ لوباسكو للدمج في هذه الصيغ المتعددة القيم.

أما الدكتور محمد عاقل، فقد ركَّز على المنطق الترنسندنتالي بوصفه مدخلًا لإعادة تأسيس المنطق الصوري، منطلقًا من المشروع الفينومينولوجي عند هوسرل كما عُرض في كتابه "المنطق الصوري والمنطق الترنسندنتالي". وقد بيَّن عاقل أن الأزمة المعرفية التي يواجهها المنطق الكلاسيكي تستدعي تجاوزها عبر تأسيس ترنسندنتالي يربط بين أفعال الوعي وموضوع المعرفة. فالمنطق الترنسندنتالي لا يناقض المنطق الصوري، بل يسعى إلى تكميله من خارج نسقه، باعتبار أن كل نسق منطقي يحمل في ذاته حدودًا تمنعه من البرهنة الشاملة داخليًّا.

كما قدَّم الدكتور هباد حمادي قراءة تحليلية في قانون برقلس المنطقي، معتبرًا إياه من القضايا الجدلية الكبرى في الفكر الفلسفي، خاصةً في سياق شروح الفلاسفة المتأخرين للفكر الأرسطي. وبما أن برقلس لم يترك أثرًا مكتوبًا، فإن فهمنا له متوقف على تلميذه أمونيوس، الذي نقل رؤاه، واصفًا إياه بـ"إله البلاغة"، في فترة هيلينستية طغى فيها طابع الفقه اللغوي على الفلسفة. وتوقف حمادي عند علاقة هذا القانون بما أسماه الفارابي بـ"قانون المتلازمات المعدولات والبسائط"، مما يعكس امتداد تأثير برقلس حتى في الفلسفة الإسلامية.

واختتمت الجلسة بمداخلة الدكتورة سميحة النعماني حول "تحولات اللغة عند ستراوسن"، حيث أبرزت انتقال النظر في اللغة من بعدها المنطقي الصوري إلى الأبعاد التداولية. وقارنت بين نظرية الاستعمال اللغوي كما عند ستراوسن، ونظرية الأوصاف عند راسل، مؤكدةً على أهمية السياق الاستعمالي في تحديد المعنى، وموضحةً أن الاستلزام المنطقي لم يعُد يُفهَم بوصفه علاقة شكلية محضة، بل فعلًا تداوليًّا يتحدَّد بالحاجة السياقية والمقام الخطابي.

افتُتح اليوم الثاني بالجلسة الرابعة، التي تناولت إشكاليات فكرية متعلقة بموقع المنطق في الثقافة العربية المعاصرة. واستُهلَّت الجلسة بعرض رؤية الدكتور إبراهيم مشروح، التي قرأها بالنيابة عنه الأستاذ عبد الحفيظ الريح. ركَّزت الورقة على تحليل الخيارات الفكرية والمنطقية في الثقافة العربية المعاصرة، وسعت إلى إبراز مكانة المنطق في هذا السياق، مع الإشارة إلى حجم الاستفادة المحدود من المنطق المعاصر رغم تعدُّد الإشكالات المرتبطة به. وأوضح الدكتور مشروح أن الإنتاج المنطقي في العالم العربي لا يزال زهيدًا مقارنةً بما وصلنا من التراث، مستثنيًا محاولات بارزة مثل أعمال زكي نجيب محمود، وعادل فاخوري في رسالته الرمزية التي تأثرت بمنطق الشرع. أما "الدرس المنطقي المحض"، فقد بقي محصورًا داخل مدرجات الجامعة، مع بعض التأليفات الجامعة مثل ما قدَّمه محمد مرسلي ومحمد ماهر علي.

كما سلطت الورقة الضوء على التحولات التي شهدها حقل المنطق، من التركيز على فلسفة المنطق إلى التأثُّر بالنحو التوليدي ونظرية العوالم الممكنة، قبل أن يشهد انعطافًا نحو المنطق الطبيعي، خاصةً مع جهود طه عبد الرحمن وتلميذه حمو النقاري. كما سعت الورقة إلى تقويم المنطق المعاصر من منظور سوسيولوجيا المعرفة، مبيّنةً أن غياب الاجتهاد المنطقي الجاد يعود إلى هيمنة التقليد والجمود، وتحول المنطق إلى حقل من الحواشي والشروح، باستثناء بعض محاولات التجديد في إطار الجدل وآداب المناظرة.

وفي سياق رصده للامتدادات التاريخية، أشار الدكتور مشروح إلى تأثير الاستعمار والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وتراجع الفكر الماركسي الذي لم يولِ المنطق والدراسات الفلسفية الخالصة اهتمامًا يُذكَر. كما لاحظ أن الثقافة العربية المعاصرة تفتقر إلى الرؤية العملية التي تربط المنطق بالتكنولوجيا والمعارف التطبيقية، كما هو الحال في السياقات الغربية. وقدَّم في الختام رؤية تشاؤمية حول مستقبل المنطق في عالمنا العربي.

أما الدكتور سعيد بنتاجر، فقدَّم مداخلة تأصيلية بعنوان "أي منطق نحتاج؟"، انطلق فيها من الرؤية التشاؤمية لمشروح، مقترحًا تجاوز هذا السؤال نحو وعيٍ بتعدُّد المناهج المنطقية ذاتها. فقد أشار إلى أن سؤال "أي منطق نحتاج؟" يوحي بتعدُّد المنطق وتفرُّعه، بل وتعذُّر الإحاطة به حتى من قِبَل المتخصصين، وهو ما يجعل هذا التعدُّد ظاهرة صحية تدفع نحو تطوير الأنساق المنطقية بما يخدم حاجات واقعية، سواء في الرياضيات أو الذكاء الاصطناعي أو غيرهما من العلوم.

وتناول بنتاجر التحدي المتعلق بتحديد ما نعنيه بـ"الثقافة العربية المعاصرة"، متسائلًا: هل نحن بحاجة إلى منطق؟ وإذا كنا كذلك، فهل نحتاج إلى منطق واحد أم إلى "منطقيات" متعدِّدة بحسب الحقول المعرفية المختلفة؟ إذ تختلف الحاجة إلى المنطق باختلاف التخصُّصات: من الفلسفة واللسانيات إلى القانون والرياضيات، وكذا في كل علم من علوم الشريعة الإسلامية. وشدَّد على أن منطق القضايا والمحمولات لا يصلح لكل مجال، بل إن كل حقل علمي يبيّئ منطقه الخاص به، مما يجعل من الضروري استحداث مناهج تعليمية منطقية خاصة بكل تخصُّص.

وفي المداخلة الثالثة سعى الدكتور عبد الرحمن المتيوي إلى تقديم قراءة دلالية للفعل في ضوء النسق التصوري العربي، مستعينًا بنظرية ديفيدسون. استهلَّ المتيوي مداخلته بالإشارة إلى قول ديفيدسون بأن "العربية لغة اقتصادية"، وذلك خلال تحليله لأحد السجلات المتصلة برواية حيدر حيدر التي تناولت إشكالية الرابط النحوي. وربط المتيوي هذا التوصيف بمشكلة دلالة الفعل في العربية، معتبرًا أن الفعل هو جوهر الاقتصاد اللغوي في هذه اللغة.

وأشار المتيوي إلى أن ديفيدسون، رغم تأثُّره بأستاذه كواين، تجاوز فرضية "استحالة الترجمة بين اللغات"، مؤكدًا أن فهم أي نسق تصوري لا ينفكُّ عن دلالة الفعل التي تمثل محور فلسفة الفعل. كما نبَّه إلى غياب هذه الإشكالات عند قراءة كتب فلسفة الفعل من منظور نحوي عربي، مقترحًا العودة إلى بنية الفعل العربي باعتباره أساسًا دلاليًّا وفلسفيًّا مهمًّا.

وتساءل: ماذا لو علم ديفيدسون أن الفعل في العربية لا يُستعمل فقط للدلالة على الحركة، بل يُعَدُّ أيضًا وحدة صرفية معيارية لقياس الكلمات (فاء الكلمة، عينها، لامها)؟ كما أشار إلى أن فلسفة اللغة وفلسفة العقل في النصف الثاني من القرن العشرين أصبحت تنطلق من فلسفة الفعل، ما يعزز أهمية الطرح العربي في هذا المجال.

وقد شدَّد الحارثي على دور اللغة في إنتاج المعرفة، وسعى إلى بيان كيف أن المنظور الأصولي في علم أصول الفقه استطاع أن يستوعب الخصائص التداولية واللسانية للغة العربية بدرجة كبيرة، ما أسهم في تطوير أدوات التأويل وتحسين آليات الفهم والتخاطب.

أما الدكتور عزيز قميشو، فقدَّم دراسة حول حدود وإمكانات استثمار المنطق القانوني في السياقات العربية، عارضًا موقفين متقابلين:

- الموقف الأول: يمثله كبار المناطقة المعاصرين مثل جورج كلاوينسكي، الذين يرون أنه "لا يوجد منطق قانوني، بل منطق واحد فقط".

- والموقف الثاني: تتبنَّاه "جماعة بروكسيل" بقيادة بيرلمان، التي أسست المركز الوطني للأبحاث في بلجيكا، وعملت أربعة عقود على تطوير منهج يستند إلى ضرورة انبثاق المنهج من داخل النصوص القانونية، لا من خارجها.

اعتمدت هذه الجماعة منهجًا يرفض أي إملاءٍ قبليٍّ على رجل القانون، ويدعو إلى فحص النصوص القانونية أولًا، ثم استخلاص أنساق منطقية منها لاحقًا. وقد توصلت أبحاثهم إلى خلاصة مفادها أن ثمة منطقًا قانونيًّا يختلف عن المنطق الصوري التقليدي.

واختُتمت الجلسة بمداخلة للدكتور وائل الحارثي، استعرض فيها مقارنة طويلة بين المنظور المنطقي والمنظور الأصولي في التعامل مع الألفاظ ودلالاتها، مقترحًا مسارًا لتكامل الرؤيتين في حقل العلوم الشرعية. وقد شدَّد الحارثي على دور اللغة في إنتاج المعرفة، وسعى إلى بيان كيف أن المنظور الأصولي في علم أصول الفقه استطاع أن يستوعب الخصائص التداولية واللسانية للغة العربية بدرجة كبيرة، ما أسهم في تطوير أدوات التأويل وتحسين آليات الفهم والتخاطب. وخلص إلى ضرورة الاستفادة من هذا التراث الأصولي في تطوير المنظور المنطقي وتفعيله في السياقات المعرفية العربية المعاصرة.

استهلَّ الدكتور رشيد الراضي الجلسة بمداخلة بعنوان "المنطق الاشتباهي ونظرية التفكير التقريبي"، حيث قدَّم عرضًا لمفهوم "المنطق الاشتباهي" كما يتبلور ضمن نظرية التفكير التقريبي انطلاقًا من نصٍّ للطفي زادة. وقد بيَّن الراضي أن هذا الاتجاه يسعى إلى تجاوز محدودية المنطق الكلاسيكي القائم على القطع والثنائية الصارمة، من خلال إدماج حالات عدم الدقَّة والغموض في بنية التفكير المنطقي، مؤكدًا أن هذا النمط من التفكير يتراوح بين المحكم وغير المحكم، ويعكس قدرًا أكبر من الواقعية في معالجة القضايا المعقَّدة. كما أشار إلى أن "الهندسة الاشتباهية" تُشكّل أفقًا تخصصيًّا لتطبيق هذه النظرية، بما يعزز من دور المنطق التقريبي بوصفه أداة فاعلة في سياقات تقنية وتطبيقية معاصرة.

أما الدكتور محمد الشقيف، فقد تناول في مداخلته "حدود الممارسة الفلسفية المنطقية في الجامعة" إشكالية حضور المنطق في التعليم الفلسفي الجامعي، متسائلًا عن مدى اهتمام الدرس الجامعي والمنشورات الأكاديمية بالمنطق الفلسفي تحديدًا. وقد رصد غيابًا ملحوظًا لهذا النوع من المنطق في مناهج الفلسفة، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة النظر في العلاقة بين الفلسفة والمنطق، لا سيما في ظل غياب مساءلة عميقة عن فاعلية الآليات المنطقية في التفكير الفلسفي. واستعرض الشقيف ثلاث إشكاليات فلسفية تُعبِّر عن أهمية استعادة هذه العلاقة: الإشكالية الأنطولوجية، ومشكلة المنطق المتعدد القيم، وسؤال الحرية والحتمية، موضحًا أن أصل هذه القضايا فلسفي لا منطقي بالمعنى التقني.

من جانبه، قدَّم الدكتور أحمد الفراك مداخلة بعنوان "التوجهات المنطقية المعاصرة في الجامعة المغربية: قراءة في بعض النماذج التدريسية والتطبيقية"، استعرض فيها المسار الذي عرفه تدريس المنطق في الجامعة المغربية، من محاولات التأليف الكلاسيكي في القرن الماضي، مثل كتاب "أسهل الطرق إلى فهم المنطق" للماجري، إلى جهود أكاديمية بارزة خلال الثمانينيات والتسعينيات، قام بها عدد من الباحثين، من أمثال: نبيل شهابي، وجمال الدين العلوي، ومحمد المرسلي، وبناصر البعزاتي، وحمو النقاري، وحسان الباهي، وخالد بوزوبع. وركَّز الفراك على تجربة الدكتور حمو النقاري، الذي راكم أكثر من أربعة عقود من البحث في جامعة محمد الخامس، مبرزًا أثره في تقريب المنطق وفلسفة العلم داخل الفضاء الجامعي المغربي، خاصةً عبر الاشتغال على منطق بورت رويال، ومفاهيم تتقاطع مع العلم وفلسفة العلم.

واختُتمت الجلسة بمداخلة للدكتور مروان لحميداني بعنوان "من نقد المنطق إلى فلسفة التفكير المطبق"، انطلق فيها من تجربته في تدريس الفلسفة لطلبة من تخصُّصات غير فلسفية، ليُسائل إمكانية اعتماد "فلسفة التفكير المطبق" توجهًا بديلًا. وأشار إلى أن هيمنة المقاربة النظرية على الفلسفة تخلق فجوةً في قابلية تعليمها وتطبيقها، وأن التفكير لا ينبغي أن يظل حكرًا على الفلسفة. واستحضر في هذا السياق تصورات كل من ديكارت وجون ديوي حول العلاقة بين التفكير والمنطق، مؤكدًا أن التفكير -بوصفه فعلًا حيًّا وواقعيًّا- يجب أن يُفهم في ضوء علاقته بما قبله وبما بعده، وأنه قابل للتطبيق العملي كما هو الشأن في اللسانيات التطبيقية.

لقد أبرزت هذه الندوة تنوُّع المقاربات وتكامل التخصُّصات حول موضوع المنطق، ونجحت -كما برز في النقاش- في إحداث تفاعلٍ بين التراث المنطقي العربي والآفاق التي يفتحها المنطق المعاصر، سواء من حيثُ تطوير أدوات تحليل جديدة، أو من حيثُ إدماج المنطق في قضايا الفكر المعاصر والتعليم والتقنية. ويمكن القول إن هذا اللقاء العلمي لم يكن مجرَّد مناسبة أكاديمية، بل مثَّل لحظة تأمُّل جماعي عميقة في مستقبل المنطق في الفكر العربي المعاصر.