النقد بعد الحداثي

أحدث التيار الذي نسميه بتيار "بعد الحداثة" تأثيرًا شديدًا في الأنثروبولوجيا. وبخلاف المدارس الأخرى، لا يتعلق الأمر بنظرية بالمعنى الدقيق للكلمة، بقدر ما هي مقاربة نقدية في المقام الأول، تسائل أسسَ العلم، والأنثروبولوجيا على وجه خاص.

نشأت الحداثة، بالنسبة للعلوم الاجتماعية، من التراث الأنواري[1] الذي صبغها بالكونية، ومن القناعة بأن الواقع معطى موضوعي ولا يثير إشكالية، بل أن تمثُّله تمثُّلًا مباشرًا واردٌ وممكن. ولم يُطرح السؤال يومًا عن المكان الذي تتموضع فيه المعرفة؛ فقد وُسمت بالكونية والموضوعية. لكن النقد بعد الحداثي عارض وجهة النظر هذه مؤكدًا أن هذا المنظور الكوني غربيٌّ في جوهره، إن لم يكن أوروبيًا. ثم كانت موضوعية المعرفة العلمية ذاتها هي ما تعرّض للتشكيك. إذ انطوت بعد الحداثة، على نحو ما، على الانتقادات ذاتها التي أطلقتْها الرومانتيكية[2]. ثم أقحم النقد بعد الحداثي، بفضل مؤلفين مثل ميشيل فوكو، فكرة الرابط بين المعرفة وبين القوة والهيمنة. وهكذا كانت المعرفة الأنثروبولوجية تعبيرًا عن رغبة أوروبا في الهيمنة على بقية العالم، ومن ثم فهي تنسِل من الكولونيالية مباشرة.

ولم يتوقف النقد بعد الحداثي عند هذا الحد، بل هاجم منهج الأنثروبولوجيا ذاته، ذاك الذي كان مفخرة التخصص. إذ كشف النقد عن المدى الذي أسهمت به الافتراضات المسبقة للإثنوغرافيا في هذه الرؤية التي صنعتْها الحداثة للعالم. بعبارة أخرى، ليس أنّ الأنثروبولوجيا لا يمكنها ادعاء الموضوعية فحسب، بل في أنها كانت خطابًا شارك في التأسيس لهيمنة جزء من العالم على الجزء الآخر. تسهم الطريقة الإثنوغرافية في هذا الوضع ويجب بالمثل مساءلتها، أو إخضاعها للنقاش على الأقل. والنقد المتعلق بالمنهج الإثنوغرافي يعدُّ جديدًا على نحو خاص: ففي محاضرة ماريت الشهيرة، شكك إيفانز-بريتشارد في ادعاء الموضوعية في وقت مبكر من سنة 1950، من دون أن يعارض بأيّ حال المنهج الإثنوغرافي الذي بدا له خاليًا من العيوب. كذلك لم تتعلق النسبية، الشائعة جدًا بين علماء الإثنولوجيا، بأسس المعرفة؛ فكانت ثقافية أكثر من كونها إبستمولوجية. لذلك لم تشكك مارغريت ميد، على سبيل المثال، في أسس المعرفة والمنهج الأنثروبولوجيَين؛ حيث اكتفت بتأكيد نسبية الممارسات والمعتقدات، دون مناقشةٍ للكيفية التي يجري بها البحث في الظواهر الاجتماعية.

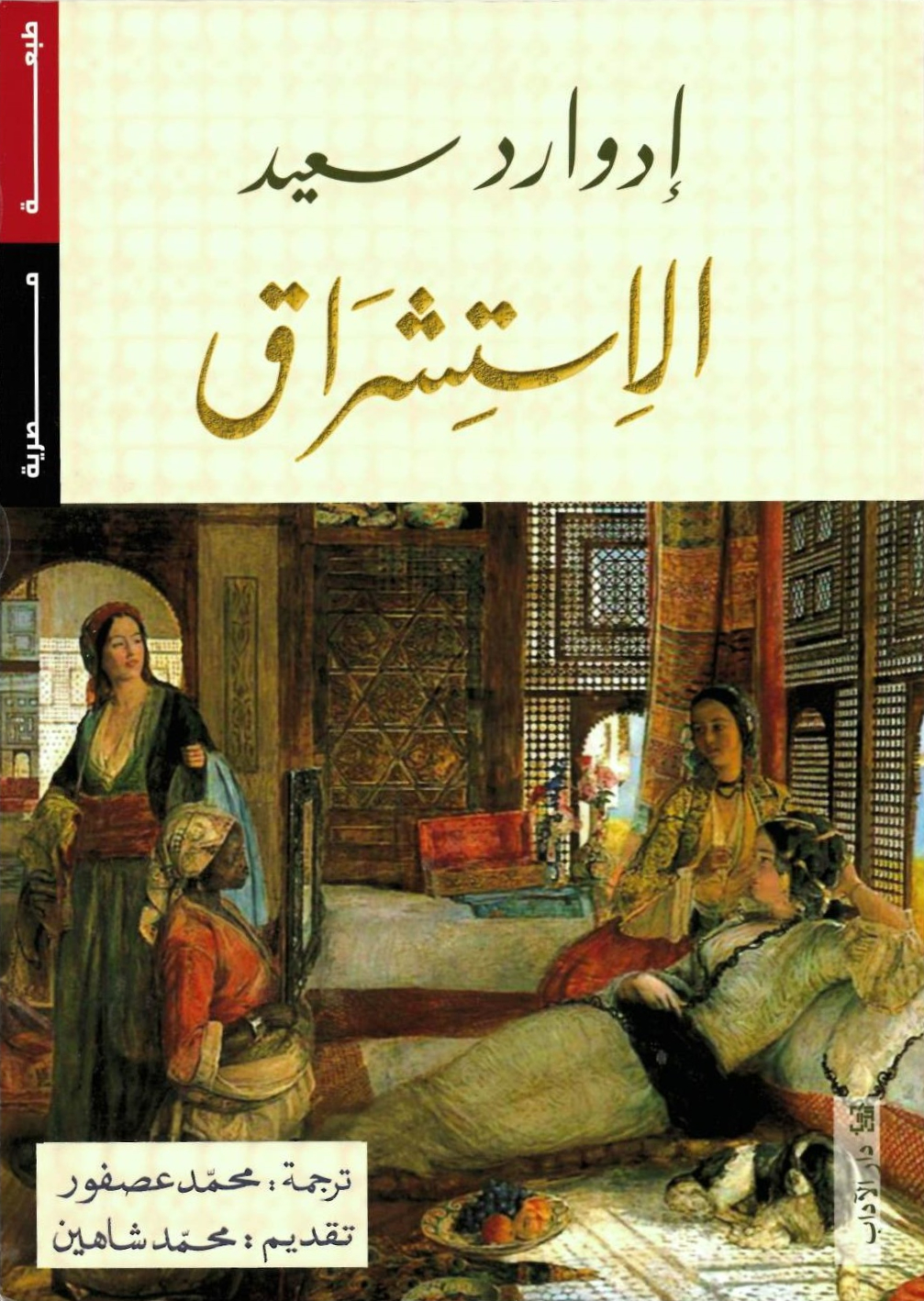

النقد الاستشراقي

يُعَدُّ كتاب إدوارد سعيد: الاستشراق (L'Orientalisme) علامة فارقة في هذا النقد. وعلى الرغم من أن الكتاب يسائل الاستشراق خاصة، فإن سعيد يذهب إلى أبعد من هذا الإطار المحدد، وسرعان ما تتكشَّف التداعيات الأنثروبولوجية لمثل هذه المساءلة من فورها. إذ يقول في إحدى أهم تأكيداته إن هيمنة الشمال على الجنوب لم تكن سياسية فحسب: فالقوة كانت أيديولوجية أيضًا بل خطابية. ولقد بلغ هذا الاقرار مبلغه حتى نمت عند "بعد الحداثيين" ذائقة واضحة للكلمات والخطابات. إذ إن الكلمات غالبًا ما تكون عندهم بأهمية الأفعال، وهو أمر لا يثير الدهشة في عالم يتساءل عن وجود الواقع ذاته.

يُعترف اليوم بإدوارد سعيد، المنظِّر الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية، بوصفه من أكثر المفكرين تأثيرًا في أواخر القرن العشرين. ويتأتّي جزء كبير من هذه المكانة من كتابه الذي يُعد أهم أعماله: الاستشراق: الشرق الذي اخترعه الغرب (L’Orientalisme: l’Orient créé par l’Occident)، حيث يتكشّف برنامجُ بحث كامل من عنوان الكتاب الرئيس وعنوانه الفرعي. ويعني به أن الشرق "إنشاء" غربي، أي أنه تكوين جاء من العدم أو خلْق من العدم. وبدءًا من الصفحة الأولى للكتاب، يفترض سعيد أن "الشرق كان اختراع أوروبا تقريبًا".

كان لكتاب الاستشراق (الذي نُشر سنة 1978 في الولايات المتحدة، وفي سنة 1980 في فرنسا) وقع القنبلة الحقيقية، بل أكثر من ذلك، فقد أدى إلى تعديل تصوّرنا عن العالم تعديلًا بالغًا. ببساطة أكبر، يمكننا القول إن سعيد حاول أن يثبت كيف أن المعرفة الغربية بالشرق، "ارتبطت" بإرادة القوة عند الدول الأوروبية. بكلمات مختلفة، يدعو سعيد إلى التشكيك في الادعاء القائل بموضوعية المعرفة الأوروبية، والعلوم الاجتماعية بصورة أكثر تحديدًا، ليؤكد أن كل معرفة لها محددات اجتماعية وتاريخية. ذلك أن المعرفة الخالصة محض غواية، وما مِن شيء من هذا القبيل لأن المعرفة أيًّا كانت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقوة. كان سعيد أستاذًا للأدب، وقد رأى أن الفارق واهٍ ما بين الأدب والتاريخ وما يسمى "بالعلوم الاجتماعية". بل ذهب إلى أبعد من ذلك ورأى أن المعرفة خيالية، وأن مصطلحات مثل "الأصالة" أو "الحقيقة" أو "الواقع" أو "الوجود" هي اصطلاحات خالصة. وإذا كان للنقد بعد الحداثي رصانة تُذكر، فذلك يعني أنه لا فرقَ مطلقًا بين الأدب والسوسيولوجيا، وبين الخيال والواقع. ولمّا كان ادعاء الموضوعية محض عبث، فلا فارق ما بين الرواية وكِتاب التاريخ. فكلاهما -في النهاية- لا يعبر إلا عن ذاتية مؤلفهما، ووجهة نظره التي لا يمكنها أنْ تكون إلا حائزة (Partielle) على جزء من الحقيقة، إنْ لم تكن متحيزة له (Partiale) (ليس بين المعنيَين اختلاف في اللغة الإنكليزية على أي حال). وهذا جانب آخر من الرهانات التي يطرحها النقاش.

هاجر سعيد إلى أمريكا سنة 1947، وعُين أستاذًا في جامعة كولومبيا. وبوصفه فلسطينيًا مسيحيًا فقد كان مقتنعًا بالدور السياسي للمفكر، ولمَّا يفصل في هذا الصدد بين الالتزام السياسي والعمل العلمي. فليس ثمة أعمال بحث محايدة وكل المعرفة سياسية. وإن قوة الكلام قوة أساسية، على النحو الذي ذكرنا: فإذا كانت اللغة تحدد الواقع وتبنيه، فإن كل شيء هو بناءٌ لغوي وكل شيء يصاغ بفِعل الخطاب. لذلك يصير المفكر مقاتلًا مهاب الجانب وليس لرصاص البندقية واقعية قد تفوق وقْع كلماته. ومصطلح المقاتل في حد ذاته ليس قويًا بما يكفي ما دامت "أماكن الصراع" هي التاريخ والثقافة والتقاليد.

نوجز فيما يأتي أهم الأفكار التي يمكنها أن تلخص مقاربة سعيد، ومقاربة مؤلفي بعد الحداثة من بعده:

1) التمثّل والموضوعية غوايات ومستحيلات؛

2) الهيمنة ليست عسكرية وسياسية فحسب؛ بل ثقافية وخطابية أيضًا؛

3) كل خطاب سياسي يرتبط بالقوة؛

4) يرتبط الخطاب الأوروبي عن الشرق بالهيمنة التي يحظى بها الغرب؛

5) النضال الفكري جوهري وليس عبثًيا؛

6) على المفكر أن يكون ملتزمًا حتى يستطيع الكشف عن ميكانيزمات القوة.

إننا لا نكاد نأخذ هذه الاعتبارات العامة في الحسبان حتى يغيب عنا أحيانًا ما يعنيه سعيد بالضبط. وقبل سعيد، كان هايدن وايت (Hayden White) قد أكد أن "التاريخ جميعه خيال لفظي جرى اختراعه جزئيًا". في علم النفس، يُعرَّف الذهان عمومًا على أنه غياب القدرة على تمييز الهذيان من الواقع. وينتقل المصاب بالشيزوفرينيا جيئة وذهابًا بينهما، وعالمه يمزج الواقع مع خيالاته. وما يؤكده بعد الحداثيين هو مثل هذا النمط من الالتباس على نحو ما. وقد نتساءل لماذا كتب سعيد عبارة؛ اختُرع "تقريبًا"، ولماذا كتب وايت كلمة "جزئيًا"... يتعلق الأمر ههنا بأسلوب في الرد على النقد يعتمد على إقحام مثل هذا التفاوت الدقيق من دون شك. لكن هذه الإستراتيجية تجعل القارئ يترجح باستمرار بين مفهومَين لـ بعد الحداثة: أولهما نسخة لينة وثانيهما صلبة؛ الأولى مقبولة لكنها اعتيادية جدًا، أما الثانية فراديكالية لكنَّها محل نظر. لذلك حين نُتهم بتجاوزات تتضمنها هذه، يمكننا اللجوء إلى الأدلة التي تطرحها تلك. وحين تنفد خياراتنا، نسارع إلى نزع فتيل القنبلة التي كنا نحن من أشعلها أول مرة. ذلك أن التاريخ في هذا المنظور، "بناء سردي" أو، إذا أعدنا صياغة الجملة مع بعض الغموض، "يملك قواسم أكبر مع السرد الروائي أكثر مما يعترف به المؤرخون عمومًا". بيد أنّ الهيمنة والاستعمار بل الغرب، عناصر واقعية جدًا.

ينتقد سعيد التمثّل الذي قدمه الباحثون الغربيون عن الشرق، ويؤكد من ثم أن الشرق اخترعتْه أوروبا، ما يعني الغربَ ضمنًا. هذه العبارة وكثير من تنويعاتها تتخلل الكتاب ولا تخلو من مشكلات. إذ قد نتساءل ابتداءً عما إذا كان سعيد لا يخلط بين شيئين مختلفَين اختلافًا تامًّا تحت النقد نفسه: فهو من جهة، ينتقد قدرة الغرب على تمثّل الشرق؛ ومن جهة أخرى ينتقد جميع أشكال التمثّل. ويمكننا حلّ هذا التناقض الظاهري بالتأكيد أن سعيد يرفض المفهوم الذي يرتبط بالهيمنة، وأن انتقاده يتعلق نعم بتمثّل مبتور للواقع يقدمه الغرب عن الشرق (لكن هل ثمة تمثل لا يكون مبتورًا؟)، بل تمثُّل يعمل -قبل أي شيء- على تعزيز هيمنة جزء من العالم على الجزء الآخر.

ومن ثم، يكون السؤال الأول الذي قد نطرحه على أنفسنا هو؛ هل الشرق موجود؟ وإجابةُ سعيد على هذا السؤال غير واضحة. يشير العنوان الفرعي للكتاب إلى أن الشرق أنشأه الغرب، أو- على نحو أكثر تحديدًا- أن الاستشراق طريقة أُنشئ بها الشرق، ونتفق أن المعنى ليس واحدًا في الحالتَين. فإذا كانت هاتان مقولتان أثمرتهما معرفة ما، أو طريقة لمقاربة الواقع، فلماذا الاستمرار في استخدامهما على طول الكتاب؟ إذ يترجح سعيد بلا توقّف بين موقفَين: فيؤكد أن الشرق اختراع، من جهة، ويشكو أن الشرق جرى تمثُّله بصورة غير صحيحة، من جهة أخرى. وفوق ذلك، فإن الطريقة المتحيزة التي جرى بها تمثُّل الشرق، هي في نظره سمة في المعرفة الغربية، أي الغرب. وهكذا فإن حجاج سعيد -كل حجاجه- يفترض وجود الغرب بوصفه جسمًا متماسكًا من المعارف. ما يعني أن التمثل الذي يقدمه للغرب يسِمه بالتجانس، ويعدّه قطعة واحدة ومتماسكة؛ وههنا يكاد يستذكر الاختلافات بين أمريكا وأوروبا، والكل عنده متطابق غير متمايز؛ من جيرار دو نيرڤال (Gérard de Nerval)[3] إلى برنارد لويس.

يتخلص سعيد، في دفعه وتأكيده هذا الافتراض عن تماسك الغرب، من كل الفروقات الممكنة، فيستعين بكل اقتباس وكل نص بوصفه عرَضًا دالًا على هذا التماسك؛ فلا فروقات دقيقة في الخطاب الغربي، ولا اختلافات ولا تناقضات. فهو يُنظر إلى الغرب على أنه الـ"نحن" في مواجهة الشرق المنظور إليه على أنه الـ"هم". لكن هذه المانوية هي ثمرة المقاربة التي عرضها سعيد أكثر مما هي نتاج الاستنتاج المنطقي الذي تفيده من النصوص التي اقتبس منها. فلا يشير أبدًا إلى التناقضات القائمة بين الدول الغربية المختلفة، التي كانت قائمة بينها فيما مضى. ذلك أن الاستشهاد برئيس الوزراء بلفور والقول إن خطابه أمام مجلس العموم، كان خطابًا باسم الغرب، إنما ينطوي على نوع من الاختزالية. وبالمثل، لم يكن الغرض من الأبحاث التي شجع عليها نابليون أن تخدم قضية الغرب في مجموعه. نعم، قد يكون من المشروع نسبيًا القول إن ثمة ثوابت في كتابات الغربيين عن الشرق، لكن الحكمة تقتضي إظهار التناقضات الموجودة أيضًا، لا سيما بين إنكلترا وفرنسا، اللتين قدّمهما سعيد على أنهما تتحدثان بصوت واحد ولغة واحدة. وفي نهاية المطاف، ليس من قبيل المصادفة أن سعيد هو من يتحدث عن واقعـ(ـه)؛ فيقول: "يُقدَّم المجتمع العربي بمصطلحات تكاد تكون سلبية طوال الوقت"؛ لكنَّ قراءة كتابه تكشف لنا أن سعيد هو من لم يحتفظ من الخطاب الذي يستعرضه إلا بالمصطلحات السلبية.

فالمفكر -في رأي سعيد- لا يتنزّل في البنى الفوقية بوصفه انعكاسًا لعلاقات الإنتاج؛ بل هو مشارك في السلطة، وعلمه يوسَم بالسياسي مرتبطٌ به. بمعنى آخر، الحياة الأكاديمية طريقة للنضال في المجال السياسي.

ثمة صلات هزيلة جدًا تربط الشرق الذي يُتحدَّث عنه في الأدب، وبين ما طرقه "المستشرقون" من الأكاديميين. والحال أن الشرق الذي يتحدث عنه الأدباء عالم خُلِق من الصفر، وهو ينبع من التخيلات أكثر مما هو نتاج الملاحظة. وهكذا يتحدث سعيد -في مناسبات كثيرة- عن الشهوانية الغريبة، والمتعة المثالية، والشبق، وطاقة الليبيدو التي تتبدّى لنا -حسب رأيه- في خطاب الاستشراق برمته، قديمه ومعاصره على حد سواء. ونبلغ ههنا مثالًا جيدًا عن المزيج الذي يجمِّعه سعيد؛ لأنه إذا كانت الممارسات الجنسية الغريبة (sexualité exotique)، دمغت عالم شعراء القرن التاسع عشر، فإن التمثلات عن العالم العربي في القرن العشرين، قد لا تنطوي على أدنى أثر للمبالغة في الجنس والشبق. إذ ليست تلك الطريقةَ التي يُتمثَّل بها الشرق اليوم، والمتعة الجنسية ليست أحد الكليشيهات التي ينقلها "الغرب" عن "الشرق".

ثم يمكننا أن نستحضر مثالًا آخر، من ذا الذي قد يخلط بين الصين ومصر؟ نعرف جميعًا، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، أنه ما مِن قواسم مشتركة كثيرة تجمع بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى. فهل ثمة اليوم من يدمج هاتَين المنطقتَين من العالم؟ صحيح أنهما أُدرجتا معًا، اعتباطًا، في أقسام كالمعاهد الاستشراقية، لكن الأمر كان يتبع أغراضًا إدارية أكثر من كونه نتاج تشوّش فكري. ربما شاب الخيال الشعبي، قبل الرحلات الكبرى والحقبة المعاصرة، تشوّش معين صيَّره الأدب لغةً أكثر صقلًا، لكن الأمر كان أقل تواترًا في الخطاب الأكاديمي.

هذا المزيج الثابت الذي يصر عليه سعيد حال دون رؤيته للملحوظات المتضاربة، أو الرؤى المتعاطفة، أو حتى التناقضات الصارخة التي تنطوي عليها بعض الخطابات، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. فلم يتعامل اليونانيون مع القضية الفلسطينية بالطريقة نفسها التي أظهرها الفرنسيون أو الأمريكيون. بل لقد تغيّر هذا التمثل بمرور الزمن، حتى إنّ التغير بلغ معدل 180 درجة في بعض الأحيان. وكانت التوترات بين الإنكليز والفرنسيين والألمان، في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بالغة، ولم تكن هذه الشعوب تفكر بوصفها كتلة محكمة مصمتة. وإن التأكيد على هيمنة الغرب على الشرق هو شكل من أشكال الكلام ينطوي على الاختلالات نفسها التي ندد بها سعيد: حيث يتعرض "الكلُّ" المعقد للاختزال إلى سمات فجة. ويمكننا القول إن سعيد يعتمد "الثنائيات" و"الجوهرانيات" أيضًا؛ فينكر وجود الشرق، لكنه في الوقت نفسه، يبالغ في تسطيح المعرفة المنتَجة من الغرب. لكن مصالح الدول الغربية لطالما كانت متناقضة متضاربة، ولقد شهدت أوروبا نفسها، ميلاد الماركسية وكل الأيديولوجيات المتنوعة التي نادت بتحرر الشعوب.

يذهب سعيد إلى أن الخطاب الاستشراقي أكثر من محض تعبير عن الهيمنة الغربية في العالم؛ لا بل لقد شارك في هذه الهيمنة، وشجعها، وكان ناقلَها. فالمفكر -في رأي سعيد- لا يتنزّل في البنى الفوقية بوصفه انعكاسًا لعلاقات الإنتاج؛ بل هو مشارك في السلطة، وعلمه يوسَم بالسياسي مرتبطٌ به. بمعنى آخر، الحياة الأكاديمية طريقة للنضال في المجال السياسي. وفي المنظور الذي يتبنّاه، لا وجود للعالَم إلا من خلال التمثّل الذي نقدمه عنه؛ إنه مبني بالكامل. لقد جرى إنشاؤه وبناؤه بلغتنا نحن، وما مِن واقع سابق على اللغة. لكن النتائج المنطقية لهذه الآراء لا تُقبل كل الوقت؛ ونرى كيف يعرّف سعيد نفسَه بانتمائه العميق إلى الشرق، وأقل ما يقال عن ذلك هو أنها مفارقة. وبالمثل، إذا كانت المعرفة كلها موجّهة سياسيًا بالماهية، فإن المعرفة الغربية ليست بأسوأ من غيرها من المعارف. إنما الخطر رابض في إضفاء النسبية على كل الخطابات حتى تبلغ النسبية حدودها القصوى؛ فيحق لنا قول كل شيء عن أي شيء، إن هي إلا مسألة تتعلق بالرأي فحسب. كأن نؤكد أن الإبادة الجماعية لليهود لم تحدث، وأن هذه مجرد وجهة نظر. لم يبلغ سعيد هذا الحد بطبيعة الحال، بل اعترف بوجود معرفة وضعية؛ يقول: "ثمة تاريخ وضعيّ وجغرافيا وضعية يمكنها التباهي بنتائجها الملحوظة في أوروبا والولايات المتحدة. فالعلماء اليوم يعرفون عن العالم، وماضيه، وحاضره أكثر مما عرفه الناس زمن غيبون[4] على سبيل المثال" (ص. 71-72). لكنه لا يتوانى في مكان آخر من الكتاب عن تأكيد أن الشرق "بناءٌ عقلي لا يتفق مع أي واقع".

قد تشعرنا الأهمية التي يمنحها سعيد للدراسات الغربية بالإطراء، وأن تُنسب لكتابات الأكاديميين قوة هائلة هي قوة الهيمنة على العالم. لكن، ألا يمنحهم ذلك أهمية أشد مما هم عليه حقًّا؟

معضلة في التمثُّل

وسمت نهايةُ القرن العشرين العلومَ الإنسانية بإخفاق عمَّ البراديغمات الكبرى. وعُدَّت الأنثروبولوجيا، في نسختها الكلاسيكية، خطابًا عن الآخر، ما يعني أن النقد الموجّه إلى الاستشراق كان يطال الأنثروبولوجيا على نحو شديد. لقد اهتزت نزعة اليقين في الأنثروبولوجيا بالتوازي مع التحولات التاريخية، وليس من قبيل الصدفة أن يُصنَّف العصر الحالي في الغالب، على أنه يجسد بَعْدَ "شيء ما" (بعد البنيوية، وبعد الماركسية، وبعد الكولونيالية، وبعد الحداثة، وغيرها).

لقد أدركنا قبل زمن طويل أن التمثّل ليس سهلًا، لا بل ينطوي على إشكالية، وها هو قد صار اليوم مستحيلًا. نعيش اليوم في حقبة من عدم اليقين المعرفي مذ أدركنا حدود الأنظمة التفسيرية الكبرى. والحال أن مشكلة الموضوعية في العلوم الاجتماعية طُرحت قبلًا. ومع ذلك فإن الإجابات المقدَّمة، لا سيما من لدن السوسيولوجيين الكبار، كانت تكشف عن صعوبة بلوغ الموضوعية الكاملة، لكن مع تأكيد الحاجة إلى دوام السعي لبلوغها. لكن النقد بعد الحداثي كان في المقابل أكثر راديكالية، وهو في حدوده القصوى يرى أن المقاربات كلها متحيزة؛ ومن ثمّ، ذاتية على نحو ما: ففي هذا المنظور، ما مِن فرق جذري بين العلوم الاجتماعية والخيال. ولا وجود للواقع إلا خلف طريقة النظر التي نبصره بها؛ ما يعني أنه لا يمكن تمثله تمثُّلًا موثوقًا. ومن ثم، فإن فكرة "العلم" الاجتماعي نفسها يطولها التشكيك.

لا وجود للواقع إلا من خلال وجهة نظر الباحث الذي يبنيه بوصفه نصًّا. بمعنى آخر، ثمة وسيط دائمًا ينقله هو حضور الباحث. في التحليلات الإثنوغرافية الكلاسيكية، يختفي الإثنوغرافي تمامًا من النص الذي ينتجه، ليمنح الاعتقاد بوجود كلٍّ متماسك وموضوعي لا صلة له بحضوره المادي. قد يبدو انزواء الإثنوغرافي خلف هذا التجريد مفاجئًا؛ كون المقاربة الإثنوغرافية الكلاسيكية برمتها تعتمد على الوجود المادي للباحث في المجتمع الذي يروم دراسته. بل يمكننا القول -في هذه الحالة- إن هذا الحضور المادي وهذه المعايشة ضروريتان للمعرفة. لكن المسعى الإثنوغرافي يعتمد على الباحث الفرد حصرًا على نحو ما، بصورة تفوق المسح السوسيولوجي على سبيل المثال، حيث الباحث فيه قد لا يجري المقابلات. ومع ذلك، يُمحى اسم الإثنوغرافي في العادة من التقرير النهائي. ويمكن إيجاز ظروف إنتاج النص وحضور الإثنوغرافي في جملة واحدة ترِد في بداية كتاب الألوهية والمعايشة (Divinity and Experience) لصاحبه غودُفري لينهارت، تقول: "يستند هذا الكتاب إلى عامَين من البحث الذي أُجريَ بين الدينكا في الفترة من سنة 1947 إلى سنة 1950." ويغيب المؤلف في باقي الكتاب ويقدَّم كل شيء كما لو كان لوحة قائمة لا وجود للباحث فيها.

في كتاب لافت جدًا، شكّك كليفورد غيرتز في هذا التجريد. ودون الذهاب بعيدًا مثلما فعل بعض شُرّاحه، نذكر أنه يرى أن النص الإثنوغرافي له بُعدٌ أدبي بالضرورة. يذهب غيرتز إلى أن عدَّ الإثنوغرافيا طريقةً لإخضاع الوقائع الغريبة وغير المنتظمة للتنظيم والترتيب في مقولات جيدة التنظيم، كان وهمًا لم يصمد طويلًا. ما يعني أن غيرتز يستهدف المثل الأعلى الذي تمثله الوضعية ذاتها. لكنه يضيف قائلًا إن ما تنجزه الإثنوغرافيا ليس واضحًا. ثمة اتفاق عام على أن الإثنولوجيا ليست نشاطًا أدبيًا: إذ لا يُطلب من عالم الأنثروبولوجيا أن يركز على أسلوبه في الكتابة. وما قد يثير اهتمام القارئ هو الوقائع عن شعب تيكوپيا (Tikopia)[5] أو التالانسي، لا المزاج الأدبي عند فيرث أو فورتس. والنصوص الأنثروبولوجية الجيدة هي نصوص خام دون أي ميول أدبية. فلا هي تستدعي النقد الأدبي ولا هي تهتم بالقيمة التي يضفيها عليها هذا النقد.

ثم يؤكد غيرتز أنه لا ينبغي، مع ذلك، أن نتجاهل الطابع الأدبي في الأنثروبولوجيا. في الواقع، يتأتَّى الطابع الإقناعي لهذه النصوص -جزئيًا على الأقل- من أسلوب العرض الأدبي الذي تتسم به. ومن المستحيل القول بأن النصوص الإثنوغرافية تدين بقدرتها على الاقناع للاتساق الواقعي الذي تنقله؛ وإلا لكان فريزر ملك الأنثروبولوجيا (لوفرة الوقائع التي قدمها). كما أن جودة المواد الإمبريقية التي كشف عنها مالينوفسكي وليڤي- ستروس ليست هي ما يقنعنا في كتاباتهما. بل إن فحوى الحجاج النظري ربما لا يكون هو ما يثير إعجابنا. ولقد أشرنا، على سبيل المثال، إلى ضآلة العدة النظرية في كتابات مالينوفسكي؛ يقول غيرتز:

إن قدرة علماء الأنثروبولوجيا على إقناعنا بأخذ ما يقولونه على محمل الجد، لا تستند إلى المظهر الإمبريقي والقدرة المفهومية لنصوصهم، بقدر ما تعتمد على قدرتهم على إقناعنا بأن ما يقولونه مردّه أنهم حقًا نفذوا إلى شكل آخر من أشكال الحياة (أو لنقل نفذ إليهم)، وأنهم "كانوا حقًّا هناك"، بطريقة أو بأخرى. ومن هذه القدرة على إقناعنا بأن هذه المعجزة حدثت من وراء حُجب، يولَد الجانب الأدبي في أعمالهم[6].

إحدى الخصائص المميزة للكتابة الإثنوغرافية هي طابعها "في فرض الأمر الواقع" بالفعل (take-it-or-leave-it). فحين يشتغل عالم الأنثروبولوجيا على منطقة اشتغل عليها باحث آخر قبله، يصعب عليه تقديم دليل يخالف ما قدمه الأول من تأكيدات. فإذا ما عاود باحث ما دراسة الأزاندي ولم يعثر بينهم على نظرية للسببية التي نقلها إلينا إيفانز- بريتشارد، فسيقول إن الأزاندي قد تغيّروا. ولا يحظى كل ما يقوله الإثنوغرافي بالقبول؛ لكن الأساس الذي تُقبل به أقواله أو تُرفض لا يتعلق في كل وقت بعلمية ما يقدمه. فبعض الأصوات يُنصَت لما تقوله وبعضها لا. والحال أن بعض المؤلفين يملكون فعالية أكبر في نقل خطابهم.

يثور ههنا سؤال الكيفية التي يحضر بها المؤلف في نصه. في الغالب، يحاول الكاتب محو نفسه بوصفه المؤلف: فيعامل الأشخاص الذين يدرسهم بوصفهم موضوعات. وإلا فإنه يكشف عن نفسه معتبرًا هؤلاء الأشخاص مجرد دمى، مستخدمًا خطابًا انطباعيًا في جوهره. لكن أكثر الصيغ جذبًا للانتباه هي محاولة الظهور بمظهر المستكشف و الإثنوغرافي في الوقت عينه.

إن أحد أشهر الأعمال الأنثروبولوجية وعنوانه نحن التيكوپيا (We, the Tikopia) لريموند فيرث، يعبر عما ذكرناه أفضل تعبير. ففي الفصل الأول من الكتاب، يقنعنا المؤلف أنه كان حاضرًا هناك حقًّا. وقبل أن ترسو سفينة (La Croix du Sud) التي كانت تقله إلى هناك، أحاط به السكان الأصليون بزوارقهم وتسلّقوا على متنها مطلقين صرخات رهيبة: وقال فيرث "تساءلتُ كيف قد تخضع مثل هذه العدة البشرية المضطربة للدراسة العلمية". وزاد دليله من ارتباكه حين صاح بضحكة مكتومة قائلًا: "يا إلهي، سأموت من الرعب!" "هؤلاء الرجال سيطبخونني ويأكلونني". وكانت تلك المرة الأولى التي يندم فيها الدليل لأنه غادر جزيرته تولاجي (Tulagi)[7] التي بدت له أكثر تمدُّنًا. ولم يكن فيرث نفسه متأكدًا مما سيحدث لكنه كان "متأكدًا من أنهما سينتهيان طعامًا لآكلي لحوم البشر". لقد رسم فيرث المشهد بدقة فلم يدع مجالًا للشك في أنه كان حاضرًا هناك (was there). ينتظم الكتاب برمته بهدف إقناع القارىء بأن كل هذه العدة البشرية التي يصفها شاهدها عيانًا (وكان النص في خمسمئة صفحة من مادة وصفية، كتبها فيرث بأسلوب موضوعي محايد في صيغ مثل: "قال التيكوپيا هذا، وفعلوا ذلك، ويعتقدون ذاك"). ولم يختف من النص الشاغل الأساسي عند فيرث (وهو كيف سيدرس مثل هذه المجموعة من المتوحشين؟)، الذي كان يوازي خوف دليله من أن ينتهي في المقلاة، بحيث تواترت في الكتاب برمته ملحوظاتُه التي على شاكلة: "حصل معي ذلك حقًا". فكان النص "يدل عليه" مرات عدة؛ حيث لا يفتأ يذكرنا بحضوره.

وقد شاع على يده -جيمس كليفورد- مصطلح "الإثنوغرافيا"، بعد أن كان قد تضاءل استخدامه قبل ذلك الحين. لقد عزز كليفورد أسطورة الإثنوغرافي بوصفه بطل القصة.

ويضيف فيرث، بالموازاة مع ذلك، أن التحليلات الإثنوغرافية ينبغي أن تتجاهل مشاعر المؤلف. وأنه لم يشر إلى الظروف التي واجهها خلال عمله الميداني إلا لأنه يعتقد أنه أفضل مؤشر على "الهضم الاجتماعي" عند التيكوپيا لمعرفة الطريقة التي يتفاعلون بها مع شخص غريب. مهما يكن من أمر، فإن شاغل المؤلف هو التيكوپيا، وهدفه إقناعنا أن كل ما يقوله حقيقي: أي أنه كان في ذلك المكان، وأنه يعرفهم جيدًا، وأنه تكبَّد صعوبات جمة لتبلغنا الوقائع الموصوفة.

يقول غيرتز إن "علماء الإثنوغرافيا لا يحتاجون إلى إقناعنا بأنهم كانوا هناك حقًا فحسب، بل بأننا لو كنا هناك لرأينا ما رأوه أيضًا، ولَشعرنا بما شعروا به، ولَاستنتجنا ما استنتجوه". ومن ثم، فإن هذا النمط الأدبي هو الوسيلة المستخدمة لإضفاء الشرعية على قدرة الإثنوغرافي وسلطته وأمانته. وفي كثير من الحالات بالفعل، تتنزل كل هذه الاحتياطات على استحياء، وتُصاغ في حواشي المقدمات أو الإحالات أو الملاحق؛ لكن هذه التدخلات، مهما قاومها المؤلف، تجد لها مكانًا في طوايا الكتاب دائمًا.

ينتقد غيرتز الوضعية بالفعل لكنه يعترف بأنه لا يعرف ما الذي ينبغي أن يحل مكانها. وغيرتز نفسه لم يُخضع موضوعية أعماله للنقاش؛ لذلك يبدو موقفه معتدلًا، وربما غامضًا: إذ نادرًا ما يخاطر بالحسم في وجود جانب أدبي في الكتابة الأنثروبولوجية من عدمه.

واقع وخيال

في كتاب[8] نشر في الفترة نفسها، برز المؤرخ الأمريكي جيمس كليفورد واحدًا من أشد منتقدي المقاربة الإثنوغرافية. أكثر ما يشد الانتباه هو اهتمام كليفورد بالمنهج وطريقة جمع البيانات بما يفوق اهتمامه بالإثنولوجيا أو الأنثروبولوجيا. وقد شاع على يده مصطلح "الإثنوغرافيا"، بعد أن كان قد تضاءل استخدامه قبل ذلك الحين. لقد عزز كليفورد أسطورة الإثنوغرافي بوصفه بطل القصة. وبفضله لم يعد على هذا الأخير الاحتجاب خلف موضوعية إنتاجه العلمي وعاد إلى صدارة المشهد. لقد صار الاهتمام منصبًّا عليه وما مِن سبب يدعوه للاختباء، لا بل على العكس من ذلك، ينبغي له أن يكون فاعلًا أساسيًا في البحث.

إن تأكيد الدور الذي تؤديه الإثنوغرافيا والإثنوغرافي له صلة بالنقد الموجّه للتمثُّل. فإذا لم يكن الواقع موضوعيًا، فلأن تمثّله يمر بالضرورة عبر شخصية الباحث. وتبرز بعد ذلك ملحوظتان مهمتان نتيجة لهذا التصور:

1) الخيال الروائي والأنثروبولوجيا ليسا منفصلَين انفصالًا تامًا على النحو الذي يقول به المفهوم الكلاسيكي عن الموضوعية؛

2) ومن ثم، فإن معايير الحقيقة هي في موضع التساؤل أيضًا. وبالفعل، لا يمكن أن يكون التمثل صحيحًا إلا إذا كان ثمة شيء معين ينبغي تمثُّله. لكن الأمر مختلف في هذه الحالة.

تحدّث غيرتز عن هذه المسألة التي أثارت جدلاً طويلاً، في كتابه المذكور آنفًا. ولا يستخلص غيرتز أي استنتاجات ذات طبيعة راديكالية من ملحوظاته ويحاول أن يظل معتدلًا حين يتعلق الأمر بالحسم في موضوع الخيال. وينطبق الأمر ذاته على جيمس كليفورد الذي يحافظ على درجة من الغموض. وبطبيعة الحال حين نواجه نقدًا راديكاليًا؛ نلجأ إلى الرد على كل ملحوظة بنسخة أكثر اعتدالًا. لكن، حين قارن كليفورد بين مالينوفسكي وجوزيف كونراد[9]، قال إن مالينوفسكي -قبل أي شيء- كاتب مثَله مثل كونراد. ووضع مغامرو غرب المحيط الهادئ على قدم المساواة مع مذكرات إثنوغرافي، بوصفهما نصًا وتجربة خاصة في الكتابة[10]. الإثنوغرافيا تجربة "غير محايدة" (Partiale)، وهو مصطلح له معنى مزدوج في اللغة الإنكليزية لأنه يعني كلًّا من "جزئية" (Partiel) و"متحيزة" (Partial)؛ فيقول كليفورد على سبيل المثال: "جميع التحليلات النصية القائمة على البحث الميداني هي بناءات جزئية/متحيزة"[11]. وهذا الغموض مقصود دون شك، ثم بعد صفحتَين، يقول إن مغامرو غرب المحيط الهادئ ليس سوى قطعة من خيال[12]، بل و"خيال ثقافي واقعي"[13]. وكتاب مغامرو غرب المحيط الهادئ "أقل تأملية" من كتاب مذكرات إثنوغرافي، لكنه يعدّ مع ذلك "خيالًا ثقافيًا". ما يعني أن ثمة ميلًا للحديث عن "اختراع" (création)[14]. وفي نهاية المطاف، يتعلق كل شيء هنا بمشكلة الحقيقة التي تُطرح بلا كلل. لأنه حين يكون كل شيء خيالًا، فلا يمكن الحكم على الإثنوغرافيا وفقًا لمعايير الحقيقة، وهي فكرة سنتطرق إليها في الصفحات الآتية. لا أحد يستطيع لوم فلوبير أو بلزاك على روايتهم قصصًا لم يعايشوها فعلًا. وفوق ذلك، إذا كان العالم موجودًا في فكرنا الخاص فحسب، فإن الفرق بين الأدب والإثنوغرافيا يصير أكثر غموضًا. يصف كليفورد الإثنوغرافيا -في مكان آخر- بأنها "رمزية" (Allégorie)، والتي تعني "سردًا أو وصفًا مجازيًا تكون عناصره متماسكة ومتسقة بحيث تمثل فكرة عامة تمثيلًا دقيقًا". ومن ثم، فالرمزية تمثُّلٌ لفكرة، والتجسيد المادي لتجريد ما (لا تمثّلًا عن ظاهرة مادية مثلما تدّعي الوضعية). فالنص الإثنوغرافي -إذن- "قصة" (histoire)، و"حكاية" (conte) (a story)[15].

ربما يحق لكاتب يملك ذائقة سيئة، وكتابة متوسطة المستوى، وأفكارًا سياسية غير واضحة، أن يكتب ما يشاء؛ كأنْ يتصور تاريخًا لم تحدث فيه معسكرات الاعتقال النازية، أو يكتب رواية عن كمبوديا يقول فيها إن پول پوت كان شخصًا صالحًا ولم يؤذِ نملة، سواء أكانت المعارضة لحكمه فكرية أم رجعية. لكن كتابة أطروحة دكتوراه في التاريخ، تشكك في واقع معسكرات الاعتقال، ستثير مشكلات على قدر من الأهمية.

لهذا التصور آثار مهمة. وبالفعل، إذا كان كل شيء محض خيال، فإن "المعرفة" ليست ضرورية، ويصعب أن نفهم لماذا ينبغي المغادرة إلى الميدان لدراسة واقع ليس فيه سوى القليل من الواقع. وإذا كان كل شيء "مخترَعًا"، فما فائدة الإثنوغرافيا؟ لا أحد يطالب الروائي بأن يكون عارفًا بالواقع الذي يصفه، فهل ينبغي أن نعدَّ الإثنوغرافي غير مسؤول حيال الواقع الذي يصفه؟ وهنا سريعًا ما ينزلق الموقف بعد الحداثي إلى استخفاف. لأنه حين يصير كل شيء مقبولًا (anything goes)، يصير الحسم بين موقفَين مستحيلًا. والأنكى أن تبرير الاحتيال والكذب قد يصير وقتها يسيرًا. على سبيل المثال، يذهب كليفورد إلى أن فريمان محق في النقد الذي وجّهه لمارغريت ميد؛ لأنها بنَت عن جزر ساموا صورة كاريكاتورية غرضها الوحيد تعليم الأمريكيين دروسًا أخلاقية وعملية. ثم يضيف بالقول إنه لا شيء غريب فيما فعلتْه ميد، فالصورة التي رسمتْها لم "تخطئ" أكثر من غيرها، لأن لكل الأعمال الإثنوغرافية أبعادًا أدبية بحتة، وما قد يخبرنا به فريمان في هذا الصدد يصير هو الآخر "اعتسافًا": وهكذا لا يتخذ كليفورد موقفًا معينًا لصالح أحدهما[16]. وفي نهاية المطاف، يستحيل التوفيق بين الذاتي والموضوعي في كل تجربة إثنوغرافية.

ثمة أطروحة مماثلة عرضتْها ماري- لويز پرات[17] بخصوص الجدل الذي أحاط بكتاب فلورندا دونر[18]، عنوانه شابونو (Shabono) صدر سنة 1982. يروي الكتاب قصة تلميذة صغيرة تبنتْها قبيلة فنزويلية وشاركتها حياتها. حقق الكتاب نجاحًا كبيرًا، لكن ريبيكا دي هولمز، اتهمت دونر، في مقال[19] نُشر في مجلة (ـAmerican Anthropologist)، بأنها لم تعش حقًا ما روتْه وأنها مزجت وقائع وخيالات. وقالت إن الأسوأ من ذلك أن الكاتبة "استوحت" روايتها من كتاب نُشر باللغة الإيطالية سنة 1965، روت فيه شابة برازيلية، اسمها هيلينا ڤاليرو، كيف عاشت بين قبائل اليانومامو[20]. ودعمت دي هولمز اتهام السرقة الأدبية بكثير من الاقتباسات الموازية التي كانت لافتة. ولم تعبّر پرات عن صدمة صريحة من هذه السرقة الأدبية. بيد أننا نرى أنها تهمة خطيرة، سواء أكانت في الإثنوغرافيا أم في الأدب. إذ ليست هذه مسألة بسيطة تتعلق بالأخلاق والمسؤولية الأدبية، بل بالملكية الفكرية، ومن ثم فهي مشكلة قانونية لا يمكن إزاحتها جانبًا وكأنَّ شيئًا لم يكن. أما المشكلة الثانية فمختلفة: وتتعلق بمعرفة ما إذا كانت الكاتبة قد عاشت الوقائع التي نقتْلها حقًّا أم لا؛ وهل يعيش اليونامامو بهذه الطريقة أم لا؟

إذا قلنا إنه لا اختلافات جذرية بين الخيال والإثنوغرافيا، فلا جدوى من السؤال وللمؤلف أن يكتب ما يشاء. إذا اتفقنا في المقابل على مشروعية الانشغال بحياة الآخرين والإخبار عنهم بأمانة قدر الإمكان، عندها يصير السؤال شائكًا. ربما يحق لكاتب يملك ذائقة سيئة، وكتابة متوسطة المستوى، وأفكارًا سياسية غير واضحة، أن يكتب ما يشاء؛ كأنْ يتصور تاريخًا لم تحدث فيه معسكرات الاعتقال النازية، أو يكتب رواية عن كمبوديا يقول فيها إن پول پوت كان شخصًا صالحًا ولم يؤذِ نملة، سواء أكانت المعارضة لحكمه فكرية أم رجعية. لكن كتابة أطروحة دكتوراه في التاريخ، تشكك في واقع معسكرات الاعتقال، ستثير مشكلات على قدر من الأهمية.

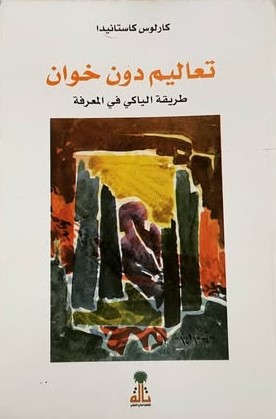

وينبغي أن يُفهم الجدل الذي أحاط بإنتاجات كارلوس كاستانيدا[21] بالطريقة نفسها. فهذا المؤلف يملك كل الحق في أن يتخيل قصصًا أو حكايات فلسفية ودينية، ويمكن لقرائه التذرع بكل الأسباب لتبرير شغفهم بكتاباته؛ لكن أنْ يجعلها تبدو كما لو كانت نتاج تجربة خاصة، ويقدمها في صورة أطروحة لنيل الدكتوراه، فذلك أمر مختلف. ليس من قبيل الصدفة أن الشكوك التي أثقلت كاهل كاستانيدا تفاقمت بسبب السرقة العلمية. حيث أثبت ريتشارد دي ميل[22]، على سبيل المثال، أن كل عنصر في كتاب تعاليم دون خوان، يمكن العثور عليه في مصادر أخرى. كما أشار نيدهام إلى التشابه الغريب بين كتاب ألماني نشره أوجين هريجل[23] عن رماة بوذيين من جماعة الزن في اليابان (عنوانه: بوذيو زن وفن الرماية بالرمح Le Zen dans l’art du tir à l’arc)، وبين كتابات كاستانيدا. فكانت المصادفة عظيمة لدرجة أنها أثارت الشك واستدعت تفسيرًا. فادعى هريجل أن كتابه كان مبنيًا بالكامل على الكلمات التي لقنها إياه معلمه في الزن، لكن نيدهام قال إن عبارات كاملة من هذا الكتاب كتبها الفيلسوف الألماني جورج ليشتنبرغ سنة 1784[24].

لا يتعلق الأمر هنا مسألة أخلاقية محضة. فمثل هؤلاء الرجال الذين يمكنهم التحكم في رغباتهم وتحقيق المعرفة النهائية بالعالم، لو أنهم موجودون حقًّا في عالمنا، فهم إذن يستحقون اهتمامنا وتجربتهم ثريةٌ ومفعمةٌ بالدروس. وإذا تمكّن رجل ما من بلوغ السعادة الكاملة بفضل ممارسات ضبط النفس، فإن مثل هذه التجربة ستكتسب بعدًا مختلفًا إذا كانت نتاجًا خالصًا لخيال أحد الكتّاب. لقد كان هدف الإثنولوجيا، في جانبها العملي، أن تثبت لنا بأن الأفكار التي قد تبدو لنا مرغوبة، موجودة عمليًا في مجموعات سكانية معينة، ومن ثم فهي تتجاوز اليوتوبيا البحتة: فإثبات أن أزمة المراهقة ليست موجودة في هذه المجموعة الإثنية أو تلك، ليس له القيمة نفسها مقارنة بمحض نقاش مجرد. ومهما كانت الروابط بين الواقع والخيال، لا يمكن أن يختزل أحدهما للآخر. فخطوات نيل أرمسترونغ الأولى على القمر لا تعني الشيء نفسه مثل خطوات تان تان والكابتن هادوك. إلا إذا كنا نعيش في عالم افتراضي بحت لا وجود فيه لشيء.

بصرف النظر عن الخيال العلمي -وهو بطبيعته غير واقعي وغير معقول- فإن الأدب الروائي لا ينفصل تمامًا عن واقع التجربة المعيشة. بل إن المعقولية إحدى معايير تقييم جودة الروايات والأفلام. فنحن نحب أن يكون إطار العمل معدًّا و"دقيقًا"، أو أن تبدو سيكولوجيا الشخصيات حقيقية، لكن العمل الفني لا يتوقف عند حدود هذه الشفافية مع القصة المروية، بل ينبغي له أن يتجاوزها حتى لا يصير محض ربورتاج، فيخسر كل قيمة فنية.

وذلك مما لا ينطبق على العمل الإثنوغرافي بطبيعة الحال؛ لأن ارتباط هذا الأخير بمؤلفه لا ينبغي أن يحول دون تحرّي المثل الأعلى عن الموضوعية؛ وليس على المؤلف أن يفسح المجال للذاتية المطلقة بحجة أن الموضوعية الكاملة مستحيلة.

لو كان كل شيء خيالًا، فلم يصر المؤلفون على أصالة ما عايشوه؟ ولماذا اختار كاستانيدا تقديم كتابه على أنه ثمرة معايشة عوضًا عن أن يعمل على نقد المعرفة الموضوعية؟

- الهوامش

-

[1] نسبة لعصر الأنوار. (المترجمة)

[2] الإحالة هنا بطبيعة الحال هي إلى المرحلة الرومانتيكية التي سادت النصف الأول من القرن الثامن عشر، ردًّا على ما اعتُبر وقتها إفراطًا و"تجاوزات" أنوارية، على طول القرن السابع عشر، فصلت ببن الطبيعة والإنسان وبين الإنسان وكل ما هو خارق للطبيعة، ونزعتها العلموية الشديدة التي اختزلت الإنسان في بعد واحد وألزمته القواعد والقوانين، وقللت من شأن الشعر والفنون والآداب والوجدان والدين ومحبة الطبيعة وغيرها. هذه النزعة النقدية الجنينية أُجهضت بفعل التحولات المتلاحقة في مجالات الكشوف الجغرافية وتوافد الذهب والموجة الكولونيالية وزيادة حمى البحث عن الأسواق ونزعة السيطرة على الطبيعة ثم الثورة الصناعية. (المترجمة)

[3] (Gérard de Nerval) (1808-1855)، أديب ومفكر وشاعر فرنسي، مترجم فاوست لغوته إلى اللغة الفرنسية. مستشرق من الحقبة الرومانتيكية زار مصر وعُرف برأيه المعتدل تجاه الإسلام، وربما لذلك قرن دو لييج بينه وبين دو نرفال. (المترجمة)

[4] (Edward Gibbon) (1737-1794)، مؤرخ إنكليزي اشتهر في القرن الثامن عشر بكتابه عن سقوط الأمبراطورية الرومانية؛ وقد نشر في ستة أجزاء (The Decline and Fall of the Roman Empire). (المترجمة)

[5] جزيرة في جنوب المحيط الهادي، تابعة لدولة جزر سليمان. (المترجمة)

[6] geertz Cliffordـ, 1988, Works and Lives: The Anthropologist as Author, Cambridge, Polity Press, p. 12.

[7] جزيرة تتبع دولة جزر سليمان، في جنوب المحيط الهادئ. (المترجمة)

[8] clifford james, 1988, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art, Cambridge, Harvard University Press.

[9] (Joseph Conrad) (1857-1924)، أديب وروائي إنكليزي من أصل بولندي. عمل بحارًا في الأسطول التجاري الفرنسي ثم البريطاني، فكانت أغلب رواياته عن البحر والروح البشرية والتجارب الإنسانية، انعكاسًا لأسفاره وتجاربه واتصالاته بالآخرين، بل أظهر فيها قدرة على التنبؤ. تُرجمت بعض رواياته إلى العربية منها: قلب الظلام، ولورد جيم، والعميل السري. (المترجمة)

[10] 1988, p. 97.

[11] ibid., p. 97.

[12] ibid., p. 99.

[13] ibid., p. 100.

[14] ibid., p. 110.

[15] 1989, p. 99-100.

[16] ibid., p. 106-107.

[17] (Marie-Louise Pratt)، ولدت سنة 1948، عالمة لسانيات وأستاذة اللغات الإسبانية والبرتغالية في جامعة نيويورك، ورائدة في الدراسات النقدية. اشتهرت بكتابها:

[18] Florinda Donner، أنثروبولوجية أمريكية وُلدت سنة 1944، وكتابها المذكور عنوانه الكامل هو: Shabono: A Visit to a Remote and Magical World in the South American Rain Forest . هذا الكتاب والمقال الذي انتقده، اشتهرا لأنهما عاصرا الجدل الذي عُرف في الثمانينيات باسم Writing Culture (وهو أيضًا عنوان كتاب جيمس كليفورد ومفجر الجدل الصريح الذي ظل مكتومًا لسنوات)، الذي ثار بشأن معضلة التمثل وأزال كثيرًا من الحبر، وربما كان العملان عرَضًا من أعراضه أو تجليًا أو سببًا عمّق منه. في هذا الجدل، جرى التشكيك في الدراسات الإثنولوجية، وهل هي تعبر عن واقع المجتمعات/الثقافات التي تدرسها حقًا، وهل التمثل قائم في ذهن الباحث، أم يعكس حقيقة موضوعية فعلًا، وما دور الباحث في النقل الأمين لما يدرسه إلى الجمهور. وانتقل الجدل إلى معايير تصنيف الإنتاجات بين إثنولوجية علمية، وأدبية خيالية. والفصل الذي بين أيدينا يتوسع في هذه الفكرة بصورة وافية. (المترجمة)

[19] يراجع المقال:

Rebecca De Holmes, Shabono: Scandal or Superb Social Science, American Anthropologist, Vol. 85, No. 3, Sep., 1983.

(المترجمة)

[20] (Yanomami)، قبائل أمازونية تقطن جنوب فنزويلا والغابات المطيرة شمال البرازيل. لا تزال كثير من هذه القبائل تحتفظ بنمط عيشها، وبعضها لم يُكتشف إلا في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن أول اكتشاف لقبائل اليانومامي يعود إلى القرن الثامن عشر. (المترجمة)

[21] (Carlos Castañeda) (1925-1998)، كاتب وروائي وأنثروبولوجي ومؤرخ أمريكي من أصل بيروفي. نال شهرة بفضل كتبه الكثيرة وأسلوبه في الكتابة وموضوعاته ذات الطبيعة الغامضة، لا سيما مع شيوع حركات الهيبيين في ستينيات القرن العشرين. وقد أدركت الشكوك صحة أعماله التي تُرجمت إلى لغات العالم. أهم كتبه تعاليم دون خوان (The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge). ودون خوان هو شامان (كاهن) هندي روى كاستانيدا أنه تلمذ له وعلّمه أسرار العرافة. (المترجمة)

[22] (Richard de Mille) (1922-2009)، كاتب وأنثروبولوجي أمريكي، اشتهر بتشكيكه في كتابات كارلوس كاستانيدا، وفي سنة 1976، نشر كتابًا مطولًا كشف فيه زيف كتابات الرجل التي أسالت كثيرا من الحبر في موضوعات العلاقة بين العلم والخيال، والكتابة العلمية والأدبية، وأخيرًا في مسائل الأخلاق والكذب والاحتيال والسرقة في الكتابة العلمية. عنوان الكتاب المشار إليه هنا هو: Castaneda’s Journey: The Power and the Allegory (باللغة العربية: مسيرة كاستانيدا: السلطة والرمز). (المترجمة)

[23] (Eugen Herrigel) (1884-1955)، فيلسوف ألماني عمل أستاذًا للفلسفة لفترة في اليابان، وهناك تعرف على ممارسات الزن وتقرّب من ممارسيها، وكان كتابه المذكور الذي نشره سنة 1948، سبب شهرته العالمية (باللغة الألمانية: Zen in der Kunst des Bogenschießens). كان عضوًا في الحزب النازي. (المترجمة)

[24] (Georg Lichtenberg) (1742-1799)، عالم فيزيائي وكاتب ألماني. اشتهر بأقواله وحكمه التي نُشرت في كتاب شذرات عنوانه: Georg Christoph Lichtenbergs Aphorismen. (المترجمة)