المأزق الحداثي وفقدان البوصلة الأخلاقية في الحاجة إلى أخلاق إحسانية

ملخَّص

تحاول هذه المقالة الخوض في بعض المسائل الأخلاقية المعاصرة من منظور مقارن، حيث تتوقف عند النقد الفلسفي الغربي لبعض ملامح التوعكات التي أصابت الحداثة في عمقها الأخلاقي، وفي مقدمتها الفردانية والإذلال الذي ما برح يتعرض له الفرد في المجتمعات المعاصرة. وفي هذا الإطار تقترح المقالة الانفتاح على البُعْد الإحساني الحاضر في الأخلاقيات الإسلامية متجليًا في أخلاق الإحسان مثلما بلورها العز بن عبد السلام.

توطئة

إن النقاش الأخلاقي في الغرب حيويٌّ وقويٌّ؛ ولذلك فهو يكشف عن هاجس ما فتئ يلازم الحداثة في مختلف أطوار تشكُّلها وتطورها. لكن ذلك النقاش نفسه يعبّر -في المقابل- عن أزمة ما برحت تواجه تلك الحداثة؛ نقصد الأزمة الأخلاقية. فالحداثة أصيبت بمرض عضال؛ مرض أصابها بالوهن وجعلها تفقد بريقها وتبدو في لحظات كثيرة بمظهر شاحب، وتبعًا لذلك فَقَد وعدها لإنسان الحداثة بالتحرُّر صدقيته.

لكنَّ كلامًا عامًّا كهذا يحتاج إلى إثبات؛ فما حقيقة أن الحداثة مرضت أو أنها لم تفِ بوعودها، خاصةً وعد تحرير الإنسان وجعله يتمتع بإنسانيته كاملة في هذا العالم؟ ربما يأتي الجواب سريعًا من نقاد الحداثة أنفسهم الذين ما انفكوا ينادون بضرورة الانتباه إلى تلك الأعطاب التي طالت الحداثة أو قُل طالت نظرة الإنسان الحديث لذاته ولطبيعة علاقته بالآخر وبالعالم من حوله.

تحاول هذه الدراسة الوقوف على شيء من معالم تلك الدعوى القائلة بأزمة الحداثة الأخلاقية من خلال التأمُّل في بعض المحاولات الفلسفية في الفلسفة الغربية المعاصرة التي اشتغلت بالحداثة وأعطابها، فقدَّمت نظريات وأطروحات نقدية أسهمت في تسليط الضوء على وضع الإنسان المعاصر الهشّ وعالمه الممزق (على حدِّ تعبير أكسيل هونيث ومن قبله جورج لوكاتش).

وفي خطوة ثانية، سوف تحاول هذه المقالة التنقيب عن بعض المقترحات والحلول العلاجية لتجاوز الأزمة الأخلاقية التي تعصف بالعصر الحداثي مثل محاولات تشارلز تايلور([1]) وأفيخاي مرغليت([2]). وفي الأخير، سوف تعمل المقالة على فتح أفق جديد للتفكير في المأزق الأخلاقي الحديث مثلما وصفه أهلوه، لكن هذه المرة من وجهة نظر مغايرة؛ نقصد الوجهة الأخلاقية الإسلامية.

لا شكَّ أن التطرق لموضوعة الأخلاق في الثقافة العربية الإسلامية يتطلب اليوم إقامة ورشات بحثية متعدِّدة وليس الاكتفاء بكتابات متفرقة هنا وهناك. ولا غرو أن المكتبة العربية لا تعدم اليوم من جهود فكرية رصينة تسعى نحو استعادة العمق الأخلاقي للفلسفة العربية الإسلامية. وفي هذا الإطار سوف نحاول تسليط الضوء على العز بن عبد السلام، أحد رموز الفكر الأخلاقي الإسلامي، لِما تحمله أفكاره من راهنية أمام التحديات الأخلاقية العالمية اليوم. لقد قارب العز بن عبد السلام المجال الأخلاقي مقاربةً سبقت عصره حين فهم أن مجال الأخلاق إنما هو مجال الاعتناء بمصالح العباد، وأن هذا الاعتناء إنما يجد أساسه في مبدأ الإحسان.

أولًا: عطب الحداثة: تشارلز تايلور والحاجة إلى البوصلة الأخلاقية

لعل أهم ما يميز المجتمعات الغربية المعاصرة أنها تعيش على وقع الكثير من القلق، رغم ما حقَّقته من تقدُّم علمي وتقني غير مسبوق في تاريخ البشر؛ ذلك أن الغرب الحديث يعيش أزمة قيم وأزمة معنى غير مسبوقين. وليس هذا ادعاءً ولا اتهامًا، بل هي حقيقة تفرض نفسها وباعتراف المعنيين بالأمر أولًا وأخيرًا. فالمفكرون المنتمون لهذه المجتمعات أنفسهم يؤكدون منذ زمن بعيد أن هنالك خطبًا ما، وأن ما وعدت به الحداثة وقبلها النهضة ونزعتها الإنسانية وبعدهما الأنوار لم يتحقق، خاصةً فيما يتعلق بتحرُّر الإنسان وانتزاعه لكرامته الإنسانية. في هذا الإطار، حاول الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور التبصُّر بأسباب القلق الذي يعرض للمجتمعات الغربية المعاصرة، ووجد أنها تنحصر في ثلاثة مستويات أو كما يقول هو: "ثلاثة ملامح للثقافة والمجتمع المعاصر يعتبرها الناس تراجعًا أو انحطاطًا على الرغم من التقدُّم الذي سجلته حضارتنا"([3]). ورغم أن ملامح القلق أو التوعك تلك قد أثيرت من طرف عدَّة مفكرين، فإن تايلور يزعم أن قراءته لها قراءة أكثر بنائية.

أول التوعكات التي أصابت الحداثة هو نفسه أول إنجازاتها العظيمة؛ إنها "الفردانية" (L’individualisme) التي وإن كانت مصدر فخر الإنسان الحديث بنفسه، فإنها في الوقت عينه أمست منبعًا مهمًّا للقلق بالنسبة إلى العديدين. لقد مكَّنت الفردانية الإنسان الحديث من أن يكون سيّد نفسه واختياراته وأن يحيا حياته كما يحلو له أن يحياها، متجاوزًا بفضلها الكثير من القيود التي طالما كانت مقيدة له. لكن ذلك -للأسف- لم يكن كل شيء؛ إذ أجمع نقاد الحداثة ولم يجمعوا على شيء أكثر من إجماعهم على أن إنسان الحداثة يعيش اليوم واقعًا مقفرًا ومستقبلًا غامضًا و"انكماشًا للحياة" يطبعه الانسحاب وفقدان المعنى بالنسبة إلى العالم وإلى الحياة الاجتماعية. وفي هذا يشير تايلور إلى أن: "الشعور بأن الحياة قد سُويت بالأرض حتى ضاقت هذه بما رحبت بسبب قلق ذاتي هائل عاد إلى الظهور بأشكال نوعية في الثقافة المعاصرة"([4]). لقد اعترى الكثيرين انطباع بأن الفرد ينسحب أكثر فأكثر من الحياة الاجتماعية لينشغل فقط بعالمه الخاص الذي لا يدخر جهدًا في حمايته من أي تدخل أجنبي، كيفما كان، من شأنه أن يهدِّد شعور الفرد براحته في هذا العالم.

وإذا صحَّ أن العقل الأداتي مكَّن من تسهيل الحياة بأشكال مختلفة، كما أنه ساعد الإنسان الحديث على تحقيق قفزات هائلة في مجالات شتَّى خاصة في القرون الثلاثة الأخيرة ولا يمكن لأحد أن يجحد ذلك، فإنه قد صحَّ أيضًا أن المشكل اليوم يكمُن في المبادئ التي توجه هذا العقل.

ويتمثل التوعك الثاني الذي أصاب الحداثة في هيمنة العقل الأداتي على الفكر الحداثي. ويحدِّد تايلور هذا العقل بأنه: "تلك العقلانية التي نعتمد عليها عندما نقيم أيسر الطرق التي تمكِّننا من تحقيق غاية ما. ويتحدَّد نجاحها من خلال النجاعة القصوى والإنتاجية الكبرى"([5]). وإذا صحَّ أن العقل الأداتي مكَّن من تسهيل الحياة بأشكال مختلفة، كما أنه ساعد الإنسان الحديث على تحقيق قفزات هائلة في مجالات شتَّى خاصة في القرون الثلاثة الأخيرة ولا يمكن لأحد أن يجحد ذلك، فإنه قد صحَّ أيضًا أن المشكل اليوم يكمُن في المبادئ التي توجه هذا العقل. لقد أمست تلك المبادئ محلَّ نقاش، بل موضوع إدانة بسبب النتائج التي جناها الإنسان من إعمالها دون اعتبار لوضع هذا الإنسان داخل منظومة بيئية هو فقط جزء منها وليس متعاليًا ومستغنيًا عنها.

أما التوعك الثالث، فإن تايلور يعتبره مرتبطًا بالآثار السياسية للتوعكين الأوَّلين: الفردانية والعقل الأداتي. وهي النتائج التي تقود أساسًا إلى تراجع الحرية؛ حيث إن تذرية الفرد الناجمة عن النزعات المادية والنظريات الطبيعانية الاختزالية التي رافقت الانتصارات الكبيرة التي حققها العلم الطبيعي في القرن العشرين، ومحاولة تطبيق البراديغم العقلاني التفسيري التابع لها في علوم الإنسان، قادت كلها إلى جعله مكشوفًا أمام ذاته الضعيفة من جهة، ومعزولًا أكثر أمام الدولة التي أصبحت أكثر تغولًا وأكثر بيروقراطية من جهة أخرى. لم تقف نزعة التذرية في المستوى الفردي بل تجاوزته إلى المستوى الاجتماعي؛ حيث جرى الفصل بين الإيتيقي والسياسي. وكما تشير حنة أرندت (1906-1975م)، فإن: "تطور العلوم السياسية والاجتماعية في القرنين التاسع عشر والعشرين عمَّق الهوة الفاصلة بين الحرية والسياسة. فالحكومة تحولت إلى حارس لا للحرية، بل لنظام الحياة ومصالح الأفراد والمجتمع. فالأمن بات الهاجس المركزي"([6]).

ما يهمنا في هذه الدراسة هو بالأساس العطب الأول؛ إذ إنه يعبّر أكثر من العطبين الآخرين عن مدى الانتكاسة التي تعيشها الأخلاق في العالم المعاصر. ولذلك فإننا بحاجة إلى الوقوف عند أهم المخاطر التي تتهدد الذات الأخلاقية المعاصرة مثلما ناقشها تايلور ببراعة، ثم ننطلق فيما بعد في بحث مخارج لتلافي مثل تلك الانتكاسة الأخلاقية.

نقد الفردانية الحديثة

اقترنت الحداثة بمقولة "الذات"، بل إن الحداثة هي انبجاس الفرد؛ ذلك أنها: "استعادت ثقة الإنسان في فكره وعقله وفعله وحقه وملكه ومسؤوليته، ورضاه بفعله وعقله وخياله"([7]). لقد أعلن عصر الحداثة عن أنه عصر الإنسان الذي أضحى مركز الكون ونقطة الارتكاز فيه. يشير الدكتور محمد سبيلا إلى ذلك بقوله: "لقد كانت مقولة الذات هي منطلق فكر العصور الحديثة. وشكَّلت إلى حد كبير الفاصل بين العصور الوسطى والعصور الحديثة. وهناك إجماع في تاريخ الفكر الأوربي على اعتبار فكرة "الذات الواعية" بذاتها والمدركة لوجودها كما جسدها الكوجيتو الديكارتي، بمثابة نقطة الانطلاق لكل الفكر الحديث؛ لأنها تجسد اتجاه النهضة الأوربية إلى الإقرار باستقلالية الإنسان وبوعيه لذاته ثم اتجاهه من ثم إلى غزو العالم وكشف مجاهله وأسراره في ثقة كاملة بالذات"([8]).

يثير مصطلح الفردانية العديد من المفارقات؛ ذلك أنه يحيل إلى دلالات متعدِّدة وملتبسة تصل حدَّ التعارض أحيانًا. في هذا السياق، يرى لوك فيري أن مصطلح "الفردانية" الذي استُعمل أول مرة سنة 1820م من طرف جوزيف دي ماستر (Joseph-Marie de Maistre) (1723-1821م) كان مشحونًا بدلالات سلبية خالصة، حيث كان يشير إلى أيديولوجيا الصفحة البيضاء لعصر الأنوار... التي تعني أن يتخلص الفرد نهائيًّا من ثقل الماضي... وأن يتجلى كقيمة مستقلة عن الانتماء الجماعي"([9]). وهذه الدلالة وإن كانت الأقوى بالنسبة إلى عصر الأنوار، فإنها وجدت دلالة مناوئة لها ولا تقلّ عنها قوة؛ فمقابل أيديولوجيا الصفحة البيضاء التي كانت توصف بالثورية، كانت هناك الأيديولوجيا الرومانسية الموصوفة بالمحافظة التي تنافح عن قيم الماضي والانتماء الجماعي، مناهضةً بذلك دعاوى الفردانية التحرُّرية التي كانت ترمي إلى فكِّ الفرد عن أي ارتباط كان.

لكن تناول تايلور لإشكالية الفردانية لن يكون تناولًا حديًّا؛ ذلك أنه لا يحاول نقد النزعة الفردانية في الثقافة الغربية من منظور رفضها، كما لا يحاول الانتصار لها، وإنما يحاول الذهاب أعمق من خلال الخوض في الأسس التي تنبني عليها من أجل الكشف -من جهة- عن إيجابيات الأيديولوجيا الفردانية، ومن جهة ثانية من أجل تقليص مساحة الخلاف بين أنصارها وبين مناوئيها. فمظاهر قلق الحداثة الثلاثة وعلى رأسها إشكالية الفردانية لم تعالج معالجة وافية، ولم يتوصل بشأنها إلى توافق نهائي، حيث إن النقاش ما زال دائرًا بشأنها([10]).

أكثر ما يقلق في الفردانية الحديثة -حسب تايلور- هو نزوعها الشديد نحو نوع من النسبوية العامة التي تعبّر عن الادعاء التالي: كل فرد يتوفر على قيمه الخاصة التي ليس لأحد أن يناقشه فيها، وهذا موقف أخلاقي يفيد أنه لا يمكننا مصادرة حق الغير في اختيار قيمه؛ لأنها مسألة احترام متبادل. بالنسبة إلى تايلور، فإن هذه النسبوية مردها إلى الاعتقاد بأن: "لكل شخص الحق في تنظيم حياته الخاصة وفقًا لما يعتبره هو حقًّا ذا أهمية وصالحًا. ينبغي علينا أن نكون صادقين مع ذواتنا والبحث في ذواتنا عن ازدهارنا الخاص. في ماذا يتحدَّد هذا الازدهار؟ في نهاية التحليل، إنه لكل واحد منا أن يحدِّده لذاته. ليس لأي شخص آخر أن يملي علينا أي شيء"([11]).

كان هذا التوجه هو السائد في ستينيات القرن الماضي تحت ما سمَّاه تايلور: "أيديولوجية ازدهار الذات"([12]). وهو يرى أن هذه الأفكار ومثيلاتها تجمع على فكرة مفادها أن: "هذه الأيديولوجية تفضي إلى نوع من الانطواء على الذات وإلى إقصاء أو إلى لاوعي بالمشاكل الكبرى أو الانشغالات التي تتعالى عن الأنا، سواء كانت دينية أو سياسية أو تاريخية. يفضي ذلك إلى تسطيح أو انكماش للحياة (rétrécissement de la vie)"([13])؛ ذلك أن التطلُّع إلى الفردانية دفع بالناس إلى فَقْد البوصلة وحبسهم داخل عزلة خاصة. وبذلك يمكن القول إن الفردانية التي عاشها الإنسان الحديث فردانية بوجهين: أحدهما مشرق والآخر مظلم تجلَّى في نوع من الانكفاء على الذات أدى إلى فَقْد المعنى وإبعادنا عن الآخرين الذين يقتسمون معنا الوجود الاجتماعي.

يتفق تايلور مع التوصيف الذي يقدِّمه هؤلاء النقاد للوضع الحداثي؛ حيث يعتقد هو أيضًا أن هذه النسبوية التي أضحت متفشية اليوم في ثقافة الغرب المعاصرة "خطأ عميق بل عبثية من نواحٍ معينة"([14])، إلا أنه يعترض على نتائج ذلك التوصيف ويحاول تجاوزها؛ نظرًا لأنه يعتبر أن هؤلاء المفكرين لم يعيروا انتباهًا للمثال الأخلاقي الحاكم لهذه الأيديولوجية، حيث إنهم اكتفوا بالحديث عن مظهر التوعك والتوتر الذي يعيشه الإنسان الحديث، ولم يعترفوا بالموجه الرئيس للنزعة الفردية الذي يتمثَّل في مثال الصدقية تجاه الذات نفسها، أو مثال "الأصالة" (l’authenticité). وهذا هو ما يحتاج إلى نقد.

لكن مثال الأصالة هذا تعرض لتشوهات في الثقافة الحديثة نتجت معها أزمات عدَّة من أزمة الهوية أو قُل أزمة تحديد هذه الهوية من غير نقطة ارتكاز أخلاقية معينة([15])، ومرورًا بأزمة الدنونة([16])، حيث أصبح الفرد والمجتمع يعيشان من غير ارتباط بأي "نقاط عليا"([17])، وصولًا إلى الأزمة الإيكولوجية ونكباتها([18]). ولنقل إن مثال الأصالة هذا كتعبير عن الوفاء للذات ومسلك لتأسيس هوية الأنا المتحرر اعتبارًا لمركزية الذات في الوجود وليس مركزية الوجود بالنسبة إلى الذات، يعبّر عن "صورة عما يكون وجودًا أفضل أو أعلى، حيث إن "أفضل" أو "أعلى" هنا لا يتحددان بالنظر إلى رغباتنا أو حاجاتنا، إنما بالنسبة إلى المثال الذي نصبو إليه"([19]). ويعني تايلور بذلك أن التأصيل الذاتي لم يعُد يعتبر القيم إسقاطات خارجية، بل أصواتًا داخلية تنبع من داخل الذات وباستقلال تام عن كل القوى الموضوعية. وفي هذا يقول: "يوجد نبع (الحقيقة) من هنا فصاعدًا في أعماقنا. يندرج هذا (الإقرار) ضمن التحول الذاتي الشامل للثقافة الحديثة: فالشكل الجديد للاستبطان يدفعنا إلى تمثُّل ذواتنا كموجودات تتمتَّع بأعماق حميمية"([20]). لكن هذا المثال انحرف عن المسار المرسوم له ليصبح موضةً للدفاع عن نزعة فردانية منخلعة من كل السياقات، منزلقة في فخِّ "النسبوية الناعمة"، مُنكرة لأي أفق دلالي، ومُكرسة "للشعور بعدم وجود أي إطار يشترك فيه الجميع"([21])، حيث أمست "سيادة حالة انعدام المعنى سمةَ عصرنا"([22]).

هناك عامل آخر أسهم في تبلور سوء الفهم الكبير لمثال الأصالة باعتباره مثالًا أخلاقيًّا يتمثَّل في هيمنة التفسيرات العلموية في مجال العلوم الاجتماعية لظواهر المجتمع الحديث؛ ومنها الفردانية. ذلك أن تلك التفسيرات حاولت ما أمكن الابتعاد عن أي تأويل أخلاقي لتلك الظواهر، معتمدة بالأساس على وقائع ملموسة. ويضرب تايلور لذلك بعض الأمثلة من قبيل ظاهرة التمدين (l’urbanisme) أو ظاهرة التصنيع (l’industrialisation) اللتين غالبًا ما يتم الابتعاد عن إقحام أي تفسير يقول بوجود مُثُل أخلاقية ثاوية في التغيرات الثقافية التي أنتجتهما([23]). فبالنسبة إلى تايلور، فإن اللافت في التغيرات التي طالت الحداثة الغربية أنها تغيرات تشمل الثقافة بمعناها الواسع ومجالاتها المختلفة([24](.

فمن المزالق الكبرى التي وقعت فيها الحداثة بسبب طغيان النزعة الفردانية فصلُ الهوية عن مجتمع مُعرِّفٍ لها؛ وذلك بسبب الضغط القوي الذي فرضه المطمح الحديث للحرية والاستقلالية. لكن ذلك لا يستقيم إذا ما اعترفنا بأن وصف الذات أو بعبارة أخرى سؤال من أكون؟ لا معنى له ولا يجد جوابًا له إلا من خلال "الإشارة لما يحيط بها والرجوع إليه"؛ أي إلا من خلال "تعريف المكان الذي أتكلم منه".

أحد الأسئلة الثلاثة التي أعلن تايلور عن ضرورة الإجابة عنها لنقد الفردانية الحديثة من جهة، ولتحرير مثال الأصالة من التشوهات التي لحقته من جهة أخرى، كان الآتي: هل يمكن الدفاع عن مثال الأصالة دفاعًا عقلانيًّا؟ بمعنى: أنَّى لنا أن نقنع أولئك الذين يتبنَّون نسبوية أخلاقية أو "نسبوية ليّنة" (relativisme doux) ويدَّعون أنهم بذلك يدافعون عن فردانيتهم وأصالتهم؛ بأن أصالتهم تلك لا تكون إلا بوجود مثال أخلاقي ما يشكِّل عمقها وأساسها؟

لا بدَّ من التذكير بأن تايلور يتبنَّى موقفًا تفاؤليًّا من الحداثة رغم الأعطاب التي أصابتها، وهو يسعى -بناءً على هذا الموقف- إلى تجاوز تلك الأعطاب، معتمدًا على أطروحة مركزية تقول بألَّا حداثة من دون وجود عمق أخلاقي لها. ولا يستقيم الحديث عن هذا العمق الأخلاقي إلا بالحديث عن تجلياته الجوهرية في الثقافة الغربية وفي تشكُّل هوية الذات الحديثة. ولعل أحد أبرز تلك التجليات البعد الحواري لتلك الهوية (la dimension dialogique). يقول تايلور: "الخاصية العامة للوجود البشري... هي الخاصية الحوارية الأساسية. نصبح فاعلين بشريين بشكل كامل، قادرين على فهم ذواتنا، ومن ثَمَّ على تشكيل هوية، بفضل تحصيل اللغات البشرية الكبرى للتعبير"([25]). فمن المزالق الكبرى التي وقعت فيها الحداثة بسبب طغيان النزعة الفردانية فصلُ الهوية عن مجتمع مُعرِّفٍ لها؛ وذلك بسبب الضغط القوي الذي فرضه المطمح الحديث للحرية والاستقلالية. لكن ذلك لا يستقيم إذا ما اعترفنا بأن وصف الذات أو بعبارة أخرى سؤال من أكون؟ لا معنى له ولا يجد جوابًا له إلا من خلال "الإشارة لما يحيط بها والرجوع إليه"؛ أي إلا من خلال "تعريف المكان الذي أتكلم منه". ولا سبيل إلى ذلك إلا بتلقي اللغة ووجود "شبكات محادثة"([26])، أو "الآخرين المهمين لنا" كما يقول "جورج هربرت ميد (George Herbert Mead) (1863-1931م)([27]).

ويواصل تايلور تعريته وتفكيكه لمفهوم "الأصالة" من خلال الكشف عن متطلباته. وللقيام بذلك يطرح السؤال التالي: ما معنى أن أكون أصيلًا بالنسبة إلى ذاتي؟ وفيًّا لذاتي؟ الإجابة ليست بديهية واضحة، بل إن الإجابة المتسرعة عن هذا السؤال هي التي جعلت النزعة الفردانية في الحداثة الغربية تعاني خطرًا كبيرًا أمسى يهدِّد هوية الإنسان الغربي تهديدًا مباشرًا ويفاقم أزمة المعنى لديه.

يعني أن أكون أصيلًا- على نحو ما- أن أكون مختلفًا، أو بتعبير أدق أن يكون اختلافي عن الآخرين ذا معنى بالنسبة إليّ. لكن ما معنى أن أكون مختلفًا؟ يؤكد تايلور ألَّا معنى للاختلاف إلا إذا كان ذا معنى بشري ما([28])؛ أي أن يكون هناك تفسير ما لهذا الاختلاف، لكن ليس أي تفسير. ومن المزالق التي يقع فيها أنصار "النسبوية الليّنة" اعتبارهم أن ما يشكّل معنى بالنسبة إلى الفرد يعتمد على رغبته الخاصة وما يعتبره هو فقط كذلك. لكن الأمر ليس كذلك؛ فمن العبث -يقول تايلور- أن نعتبر أن الأشياء لا معنى لها في ذاتها، إنما الناس هم من يمنحونها معنى ما بحسب إرادتهم. بالنسبة إلى تايلور: "أحاسيسنا -بشكل ما- ليست أبدًا مبدأ كافيًا لدفع الناس إلى احترام موقفنا؛ لأنها لا تستطيع تحديد ما هو ذو معنى. فالنسبوية الليّنة تدمر ذاتها"([29]). وفي المقابل، يؤكد تايلور أن ما يكون ذا معنى حقيقةً يتحدَّد بمعيار مختلف تمامًا عن معيار الأحاسيس والأذواق الذاتية؛ فالأشياء تكون ذات أهمية فعلًا إذا كانت متموضعة بالنسبة إلى "خلفية للمعقولية" (arrière-plan d’intelligibilité) أو ما يسميه "أفقًا" (horizon). وكما أُشير قبل قليل، فإن من أخطر وأسوأ المزالق التي سقطت فيها النزعة الفردانية في الثقافة الغربية رغبتها في إقصاء هذه الآفاق التي تأخذ من خلالها الأشياء معنى بالنسبة إلينا. يقول تايلور: "إنه نوع من التصرف التدميري للذات المنتشر بكثرة في مجتمعنا الذاتوي"([30])؛ إذ في غياب الآفاق المانحة للمعنى لا يمكننا الدفاع عن الأصالة، وهذا ما ينطبق على حالة أصالة الحديثين المؤسسة على الحرية المحددة ذاتيًّا([31]).

يتبيَّن مما سبق أن تايلور يتبنَّى موقفًا نقديًّا من ثقافة الأصالة المعاصرة باعتبارها "ثقافة نرجسية". وكما أشرت سابقًا، فإن ذلك ليس مرده إلى مثال الأصالة كمثال أخلاقي في ذاته، وإنما مرده إلى مظهره الحديث الذي يُعد انزلاقًا أصاب الحداثة في بُعدها الفرداني بالعطب. وبذلك فإن ما هو محلّ نقد ليس مثال الأصالة، وإنما الأنماط المركزية والنرجسية التي ترجم إليها في الثقافة المعاصرة. وهي أنماط شاذة وعقيمة على حدِّ تعبير تايلور. فكيف نفسر هذا الانزلاق؟

في الواقع، يكمُن جزء من التفسير في التحولات الاجتماعية التي عاشها الغرب؛ حيث ظهرت أولى الأفكار عن الفردانية في القرن السابع عشر، ونجحت في فرض نفسها في ثقافة الغرب المعاصرة. لكن تلك الثقافة التي طالما تباهت بانتصار النزعة الفردانية التي هي تكريس للفرد الحُر وللذات، لم تسر فيها الأمور دائمًا وفق ما كان مأمولًا، بل تاهت فيها هذه الذات وسط التحولات التي خضعت لما يسميه آلان تورين بـ"حضارة للاستهلاك الفرداني" و"إواليات الحساب العقلاني للمصلحة". لقد أصبحت الثقافة الغربية المعاصرة مسرحًا "لتدمير الفردانية"([32]). يمكن شرح ذلك -بوجه ما- بالانحرافات التي أصابت ثقافة الأصالة التي دفعت -كما سبق أن رأينا- الفرد إلى الانسحاب أكثر فأكثر نحو ذاته. في هذا السياق، أصبح الآخر منظورًا إليه بوصفه مجرد أداة قادرة على مساعدة الأنا على تحقيق ازدهاره الذاتي. وستأخذ تنمية الأنا المكان أكثر فأكثر، على حساب المتطلبات التي تعلو على الفرد. يتحدَّث تايلور عن "مركزية بشرية جذرية" (anthropocentrisme)([33]).

لم تُخلق هذه المركزية من فراغ؛ ذلك أن هناك مظاهرَ طبعت تطور المجتمعات الحديثة، من أبرزها تحوُّلها إلى مجتمعات صناعية. يعدِّد تايلور مظهرين رئيسين أسهما في إذكاء النزعة المركزية: تمثَّل الأول في الدينامية التي عرفتها التكتلات البشرية الجغرافية والتي تجلت في الهجرة من القرى نحو المدن، ثم الهجرة من أوروبا نحو الأراضي حديثة الاكتشاف، ثم أيضًا الهجرة من مدينة إلى أخرى طلبًا للعمل. لقد فرضت هذه الدينامية على المُحدَثين وضعًا سكنيًّا جديدًا أضحت معه العلاقات البشرية غير شخصية بل عابرة، كما أنها فرضت وضعًا جديدًا للعلاقات الاجتماعية، حتى غدت "المدينة مستوطنة بشرية يلتقي فيها الغرباء... بصفتهم غرباء"([34]). وقد أذكى ذلك -بطبيعة الحال- ثقافة تطبعها التذرية الاجتماعية أكثر فأكثر([35](؛ حيث تعبّر هذه التذرية عند تايلور عن تصور للطبيعة البشرية وللوضع البشري يقدّم الحقوق الفردية على أي شيء عداها، وهو يتعارض مع تصور الإنسان كفرد اجتماعي كما تحدَّث عنه أرسطو قديمًا.

من جهة ثانية، أصبحت المجتمعات الحديثة مجتمعاتٍ بيروقراطية وخاضعة لهيمنة التقنية (التقنوقراطية) بسبب إيلائها أهمية قصوى للعقل الأداتي؛ الشيء الذي أدى إلى تشييء العالم برمته بما في ذلك الأبعاد العاطفية والروحية في حياة الأفراد. ومن تجليات هيمنة العقل الأداتي الذي ينظر إلى ازدهار الذات كهدف رئيس، ابتكارُ ما يسميه تايلور بتقنيات تدَّعي أنها علمية تهدف إلى المساعدة في الرفع من الراحة النفسية للإنسان من خلال ترويج حلم إيجاد حلول لحظية من أجل تحرُّر الأنا([36])، ومن خلال توفير نوعٍ من "الراحة التافهة" في مجتمع نفعي استهلاكي بامتياز تتخندق فيه نظرة القيمة النفعية ويميل فيه "الإنسان الأخير" -على حدِّ تعبير نيتشه- إلى "إفراغ الحياة من غناها، عمقها أو معناها"([37]).

أخيرًا، وكنتيجة للنزعة الفردانية وللعقل الأداتي الذي ميزها، طفت نزعة التذرية في المجال السياسي. وقد ارتبطت هذه النزعة تاريخيًّا بالمذاهب السياسية التي قامت على نظرية العقد الاجتماعي والتي ازدهرت منذ القرن السابع عشر، والقائلة بأن المجتمعات نشأت -بمعنى ما- من خلال الأفراد، بغرض تحقيق غايات فردية بالأساس. يتماهى هذا التصور -إذن- مع المذاهب القائلة "بأولوية الفرد وحقوقه على المجتمع"؛ حيث يصبح تصور المجتمع في مثل هذه المذاهب تصورًا أداتيًّا بالأساس([38]). فالتذرية تقود إلى ما هو أبعد من النقاش عن الحرية وعن الحقوق الفردية في المستوى السياسي؛ إنها تؤدي إلى استشكال الأساس الأنطولوجي والأخلاقي لتلك الحرية وتلك الحقوق من خلال التساؤل عن طبيعة الذات البشرية وكيف أنها ذاتٌ اجتماعية. فتشكُّل هوية الذات متعلِّق بقدرتها على تحقيق استقلاليتها، ومتعلِّق -تبعًا لذلك- بالشروط الاجتماعية الضرورية والكفيلة بتحقيق تلك الاستقلالية. وقد بلغ التفكير في هذه المآزق مداه مع فلاسفة مثل جون رولز وأفيخاي مرغليت اللذين سعيا إلى بناء نظريات في الحق والعدالة تحافظ على مكتسبات الحداثة.

صحيح تمامًا أننا نعيش اليوم في عالم حقَّق نتائج مبهرة في صيانة حقوق البشر وضمان ازدهارهم وحماية أمنهم واستقرارهم، لكن هذا العالم نفسه هو الذي دارت فيه حروب وصراعات دامية وأُهينت فيه البشرية في حالات كثيرة حتى عجز اللسان عن وصف ما كان.

ثانيًا: التحدي الأخلاقي الحداثي: أفيخاي مرغليت والحاجة إلى مجتمع حفظ ماء الوجه

هناك سؤال يطرحه اليوم المفكرون والفاعلون الاجتماعيون على أنفسهم باستمرار: ما الذي علينا إيلاؤه الأولوية؟ تحقيق العدالة أم تجنُّب الإذلال والإهانة والتحقير؟ قد يبدو السؤال غريبًا أو هناك خطأ ما في صياغته، لكن التفكير في الموضوع قليلًا سيؤكد أنه سؤال مشروع تمامًا وسليم تمامًا، بل راهني تمامًا. لقد عاش الإنسان منذ تاريخ طويل مهتجسًا بهذا السؤال، ومرت لحظات كثيرة لم يكن فيها البشر -كثير من البشر- يتمنَّون أكثر من أن يبقوا بشرًا ويعاملوا معاملة لائقة لا تسقط عنهم إنسانيتهم، أفلا يكون هذا الحال أيضًا في المجتمعات المعاصرة اليوم؟ صحيح تمامًا أننا نعيش اليوم في عالم حقَّق نتائج مبهرة في صيانة حقوق البشر وضمان ازدهارهم وحماية أمنهم واستقرارهم، لكن هذا العالم نفسه هو الذي دارت فيه حروب وصراعات دامية وأُهينت فيه البشرية في حالات كثيرة حتى عجز اللسان عن وصف ما كان.

خلال السنتين الأخيرتين، مرَّ العالم بأسوأ أزمة صحية في تاريخه المعاصر (منذ الأنفلونزا الإسبانية سنة 1918م) بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) التي لم تسلم منها جميع قارات العالم، وأوقعت ملايين المصابين ومئات الآلاف من الضحايا. وضعت جائحة كورونا العالم في مواجهة سؤال واحد: ماذا تساوي حياة البشر فعلًا عندنا؛ تحديدًا عند الدول والحكومات؟ هل نستطيع بالفعل ضمان حياة أفضل للناس؟ ما الحياة الفضلى أساسًا في غياب أنظمة صحية قادرة على حماية صحة المواطنين؟ هذا ناهيك عمَّا نتج عن الأزمة من خسائر مادية بسبب الحجر الصحي كان ضحاياها الأوائل فئات عريضة من الأفراد فَقَدوا وظائفهم وفَقَدوا القدرة على ضمان أمنهم الغذائي والصحي. أعادت أزمة كورونا سؤال نوع الحياة التي نستحقُّ أن نحياها والمجتمع الذي يحفظ ماء الوجه ويمكن أن نكون من أعضائه.

يمكن تفسير حدوث مثل هذه الوقائع بطرق مختلفة، لكن يهمنا هنا أن نركِّز على تفسير محدَّد: إما أن هناك تصنيفًا ما يصنِّف البشر إلى مَن هم بشر ومَن هم ليسوا بشرًا، ومن ثَمَّ لا مشكلة في التخلي عن حفظ حياتهم في أي وقت كان وفي أي ظروف كانت؛ وقد بيَّنت الأزمة الصحية والفروق الكبيرة في إمكانيات فئات واسعة من المجتمع الواحد في الاستفادة من الخدمات الصحية ذلك. وهذا يعني أن هناك مَن منح نفسه حقَّ تصنيف البشر بين من هم بشر صالحون وآخرون ليسوا كذلك، ومن ثَمَّ وجب منح أولئك حقوقًا وحرمان هؤلاء منها. وفي هذه الحالة هناك إذلال ما يحدث.

قد يبدو هذا سببًا كافيًا لبعض الباحثين في النظرية الأخلاقية لإعادة طرح السؤال: أي معايير تصلح لتنظيم مجتمع بشري؟ هل نحن في حاجة فقط لبراديغم حقوقي وقانوني مثل براديغم العدالة أم إنه لا يفي بالغرض في ظل التراجعات المستمرة لإنسانيتنا ولعمقها الأخلاقي، وللوعود التي قطعتها المجتمعات الحديثة في ظل الديمقراطية ونُظُم الدولة الوطنية ودولة الرعاية الاجتماعية ودولة الرفاه وما إلى ذلك؟ هل يكفي أن نعتبر مجتمعاتنا متحضرةً أم نحن في حاجة إلى مجتمعات لائقة وخليقة بنا كبشر؟ يزداد السؤال أهمية بالطبع عند الحديث عن المجتمعات التي لم تستطع بعدُ ولوج عهد الديمقراطية أو التي تسير في اتجاهها ببطء وتلكؤ.

ما هو مجتمع حفظ ماء الوجه؟ هذا السؤال طرحه المفكِّر أفيخاي مرغليت في كتابه (The Decent society) ليكشف عن محاولته إيجاد براديغم جديد للنظرية الأخلاقية. وهو براديغم قد نجد صعوبةً في وضع مقابل عربي له؛ فكلمة (decent) تحيل في اللغة العربية إلى اللباقة أو اللياقة، لذلك يمكن ترجمة عنوان الكتاب بالمجتمع اللائق. لكن من الصعب الحديث عن براديغم للياقة يكفي ليكون معيارًا لنظرية أخلاقية. لذلك، وإذا كان المفكر قد اعتمد في تحديده لذلك المفهوم على التعريف بالسلب، حيث اعتبره يؤشر على غياب الإذلال أو التحقير، فإننا أيضًا سنسلك المسلك نفسَه ونحدِّد المقابل اللغوي لهذا البراديغم بالسلب، فنعتبره يؤشر على غياب الإذلال والامتهان وليس فقط حضور اللياقة. ولمَّا بحثنا عن العبارة العربية الملائمة لهذا المعنى، لم نجد خيرًا من عبارة "حفظ ماء الوجه". المجتمع اللائق هو مجتمع يحفظ ماء وجه أفراده فيحميهم من الإذلال والامتهان.

يتحدَّد مفهوم مجتمع حفظ ماء الوجه (decent society) -إذن -بالتقابل مع براديغمات أخرى، حيث يمكن الحديث عن المجتمع المتحضر (civilized society) والمجتمع السليم (a proper society) والمجتمع المحترم (a respectable society)، لكن أيضًا وبالأساس مع المجتمع العادل (Just society). لذلك سيكون على الباحث بذلُ مجهود مضاعف لتوضيح ذلك التقابل والدفاع عن أولوية الأخذ بمعيار أخلاقي جديد يصلح ليعوّض النقص ويسدّ الخلل الذي خلفته هيمنة براديغم العدالة([39]).

سيكون الانطلاق -إذن- في تحديد مجتمع حفظ ماء الوجه أولًا من خلال طرح السؤال التالي: ما معنى الإذلال والإهانة والتحقير؟ وهو سؤال مشروع بالنظر إلى أن غاية صاحب الكتاب التفكير في المعايير الأخلاقية التي تقود إلى مجتمع تغيب فيه تلك الممارسات. لم يرد مرغليت الجري وراء معيار هلامي أو على الأقل مثالي يضاهي في مثاليته مثال العدالة من قبيل معيار الكرامة أو اللياقة أو الاحترام. كان مقتنعًا بأن السير في الاتجاه الآخر سيفي بالغرض؛ لذلك سنجده قد خصَّص جهدًا معتبرًا للحديث عن الإذلال (L'humiliation)، لكن ذلك في أفق تحديد الممارسات التي من شأنها الحدّ من الممارسات المؤسسية التي تعرّض أعضاء مجتمع ما للإذلال والامتهان وتجاوزها.

تدخل هذه المحاولة في إطار ما يعتبر استراتيجية سالبة في الأخلاق أو ما يُسمَّى الإتيقا السالبة (Ethiques négatives)، وهي الاستراتيجية التي تقوم على التفكير في إمكانيات غياب الإذلال أو الإهانة عوض التنظير لحضور العدالة، وعلى إبعاد الشر وليس تحقيق الخير. يمكن أن نعتبر الإيتيقا السالبة نوعًا من التفكيك الذي يهدف إلى الكشف عن الأعطاب ومحاولة إصلاحها بدل البحث عن معايير جاهزة (قبلية a priori). وهذا ما يعتبره داعمو هذا الاتجاه أنجع؛ لأنه يقدِّم أدواتٍ وحلولًا متناسقة. لكن ذلك لا يعني تغييب المعايير؛ إذ ما من نظرية أخلاقية جديرة بهذا الاسم من دون معايير، وهذا ما سوف نلاحظه مع مرغليت الذي بلور معيار حفظ ماء الوجه (Décence) إلى جانب معيار الاحترام (respect).

الحديث عن مجتمع حفظ ماء الوجه بالسلب أي باعتباره مجتمعًا يغيب فيه الإذلال ولا تحدث فيه الإهانة له ما يبرره على ثلاثة مستويات: أخلاقيًّا ومنطقيًّا ومعرفيًّا. فيما يخص المستوى الأول، يعتبر الفعل الأخلاقي الأَوْلَى والأساس ذاك الفعل الذي يحول دون امتهان كرامة الإنسان، بمعنى أن دفع المضرة أَوْلَى من جلب المصلحة أو دفع الشر أسبق من جلب الخير، والكفاح ضد الامتهان أسبق وأَوْلَى من تطبيق سلوكيات عادلة أو محترمة. ومنطقيًّا، يمكن تحديد السلوكيات الممتهنة للآخرين بشكل مباشر باعتبارها سلوكيات ناجمة عن نيات مبيتة، في حين أن سلوكيات الاحترام غالبًا ما تأتي بشكل عفوي أو تكون جانبية وليست مقصودة لذاتها. ومعرفيًّا، فإن تحديد السلوك الإذلالي والتحقيري أسهل من تعيين السلوك المحترم والعادل([40]). ولا شكَّ أن المفكر يرتكز في التصريح بهذه المنطلقات على وقائع عايشها ولامسها على أرض الواقع([41]).

يبتدئ مرغليت مشروعه -إذن- بتحديد سلبي لمجتمع حفظ ماء الوجه، فيعمل على تحديد معنى الإذلال أو الامتهان؛ إذ يشير بداية إلى أنه نوع من السلوك الموجه نحو شخص ما يجعله يشعر بأن احترامه الذاتي قد أُلحِق به الضرر)[42](. يرتبط هذا الشعور ببُعْد سيكولوجي إلى جانب آخر معياري؛ ذلك أننا يمكن أن نلاحظ أن الفعل المهين أو المذلَّ يشكل مسًّا مباشرًا باحترام الشخص لذاته، وأن هذا الاحترام يصبح على المحكّ.

لفهم حقيقة كيف يمكن أن يحدث ذلك لا بدَّ من الوقوف على حقيقة الاحترام الذاتي. يؤكِّد مرغليت أن هذا الاحترام -شأنه شأن التقدير الذاتي- لا ينفكُّ عن الوعي بالانتماء إلى جماعة بشرية. لا يمكن اعتبار احترام الذات نابعًا فقط من حقيقة الوجود الإنساني. وحتى وإن افترضنا ذلك، فإن السؤال المطروح -إذن- هو لماذا يذلُّ الناس بعضهم بعضًا؟ ألا يدرك من يذلُّ الآخرين أنهم بشر؟ يبدو أن السؤال مشروع بالقدر الذي تكون به الإجابة عن السؤال صعبة وغير بديهية.

يمكن التدليل على ذلك عبر ثلاثة مسارات يمكن أن يسلكها تبرير الاحترام الذاتي: إيجابيّ وشكيّ وسلبيّ. أما المسار الإيجابي فيرى أن كل الناس من دون استثناء يستحقون احتراما أساسيًّا، وهو الاتجاه الذي يدعمه بقوة التفسير الديني القائل بأن الله خلق الإنسان على صورته ومنحه بذلك شرفًا غير مشروط وغير مُقدَّر بثمن. إن الإنسان بهذا المعنى هو خليفة الله في أرضه، والذي يحقق مجده (glory) فيها. وأما المسار الشكيّ فيعتبر أن الجري وراء دليل يبرّر احترامنا لذواتنا جري خلف السراب؛ إذ لا وجود لما يثبت ذلك ما دام الأمر نسبيًّا بحكم أنه ذاتيّ. وأما النهج السالب فيعتبر أن الطريق الصحيح لا يكمُن في البحث عن أسباب للاحترام، بل في البحث فيما يجعل إذلال البشر حطًّا من احترامهم الذاتي([43]). وقد يكون هذا المسار الأخير صعبًا، إلا أنه الأفضل للكشف عن حقيقة الإذلال. لكن لنركّز اهتمامنا الآن على الإذلال الأخطر؛ نقصد الإذلال السياسي.

كيف يمكن لمؤسسات المجتمع (السياسية) أن تذلَّ أعضاء ذلك المجتمع؟ يمكن القول إن هذا السؤال شكَّل الهاجس الرئيس لمرغليت في نظريته حول مجتمع حفظ ماء الوجه. وللإجابة عن هذا السؤال-الهاجس، حاول الباحث تبيان العلاقة الممكنة بين مفاهيم الإذلال والسياسة والهوية والجماعة. لنتذكَّر أن صاحبنا يعتبر أن المجتمع يكون مهينًا أو مُذلًّا لأفراده إذا كانت مؤسساته تتسبَّب في دفع الأعضاء (فرادى أو جماعات) للشعور بالخزي.

وإذا كانت الفوضوية تدَّعي أن المؤسسات الاجتماعية تمسُّ باحترام الأفراد ولا تحفظ ماء وجوههم، فإن مرغليت يؤكد أن ذلك غير صحيح؛ ذلك أن واقع أن الكائنات البشرية تحيا داخل مجتمع لا ينبغي النظر إليه على أنه إذلال، رغم أن الشرط الضروري لمثل هذه الحياة ولوجود مثل هذا المجتمع هو وجود المؤسسات، ومن ثَمَّ فإن وجود المؤسسات يعتبر من طبيعة الأشياء واعتبارها مذلَّة يعني اعتبار الإذلال من طبيعة الأشياء أيضًا فيما يخص الإنسان وهذا ما لا يُعقل.

تلعب الفوضوية في النظرية السياسية الدور الذي تلعبه الريبية في النظرية المعرفية؛ لا تؤمن هذه بإمكانية حصول معرفة، ولا تؤمن تلك بأن مؤسسات للحكم يمكنها أن تكون مُعلّلة. كلاهما يرتكزان على مفهوم "الفرضية الصفرية" (null hypothesis) التي تدَّعي ألا شيء يمكن تعليله. فإذا كان السؤال المركزي في الفلسفة السياسية يقول: ما مصدر التبرير الذي ترتكز عليه السلطة السياسية القائمة؟ فإن الفوضويين يصرّون على أنه ما من إجابة ممكنة لهذا السؤال؛ لأن كل سلطة تقوم على الإكراه، ولا مجال لتبرير الإكراه. النتيجة: لا وجود لمجتمع يضمُّ مؤسسات ثابتة يمكنه أن يكون مجتمعًا يحفظ ماء وجه أفراده. تعتبر النظرية الفوضوية مجتمع حفظ ماء الوجه فرضية صفرية([44]). لذلك اعتبر مرغليت أن هذا التحدي البارز الذي سيكون على أطروحته في مجموعها مواجهته.

المجتمع اللائق كما تتصوره الفوضوية مجتمع أرستقراطي يتمتع فيه الأفراد بسيادة ذاتية كاملة

أول اعتراض تواجهه الفوضوية أنه إذا كان المجتمع كما نعرفه يعرض أفراده للإذلال، فإنها لا تخبرنا أي مجتمع لا يمكنه فعل ذلك؛ لأنه غير موجود. إنها لا تقدِّم بديلًا. وجود البشر وجود اجتماعيٌّ، ووجود المؤسسات فيه شأن ضروريٌّ، ولا يمكن أن نعتبرها مذلة؛ لأنها تدخل في طبيعة الأشياء. أو يمكن القول إن اعتبار المؤسسات الاجتماعية مذلة يقود إلى اعتبار حاجة البشر لبعضهم البعض مذلًّا. لكن الفوضويين يردون أن الوجود الاجتماعي يتضمَّن أيضًا مؤسسات صناعية يمكنها أن تكون مُذِلَّة. أضف إلى ذلك أن التصور الفوضوي لا يعبّر هنا عن تصور طوباوي (utopian) لمجتمع تغيب فيه الحاجة إلى المؤسسات؛ إنه يثير إشكالية (الإذلال) ينبغي حلُّها أكثر من أنه يضع عائقًا أمام ذلك([45]).

ما تصور الفوضوية للإذلال الذي يدعم فكرتهم بوجود هذا الإذلال في المجتمع؟ يعني الإذلال هنا الحيلولة دون تحقيق الشخص لاستقلاله الذاتي/الفردي بفعل الضغط والإكراه الممارس من طرف مؤسسات الدولة. حتى مفهوم دولة الحياد أو الحد الأدنى الليبرالية يرفضونه؛ لأنهم مثل الماركسية يعتبرون أن كل دولة هي بالضرورة لاعب نشط ورئيس. ليس هذا فقط، إنما يعتبرون أن تصور الشخص لاستقلاليته يأخذ شكلًا محددًا، ومجرَّد التدخل فيه -مهما كان ضعيفًا- لتعديل أو تشويه ذلك الشكل يعتبر إذلالًا. أكثر من ذلك حتى الأنظمة الديمقراطية الغربية لا تخرج عن هذا المعنى؛ لأن الديمقراطية التمثيلية فيها لا تعدو أن تكون إذلالية عندما تهدِّد سيادة الفرد (individual sovereignty). وبذلك فإن المجتمع اللائق كما تتصوره الفوضوية مجتمع أرستقراطي يتمتع فيه الأفراد بسيادة ذاتية كاملة([46]).

هناك نوعان من المجتمعات التي يمكن أن تقبل الفوضوية داخلها: الفوضوية الجماعية (communal anarchism) وفوضوية اتحاد الأفراد الأنانيين (union of egoists). وكلاهما لا يمكنان في نظر مرغليت من صياغة تصور واضح لمفهوم الإذلال ومن ثَمَّ لغيابه، ومن ثَمَّ أيضًا من بناء تصور قوي لمجتمع حفظ ماء الوجه.

يعبّر عن النوع الأول تصور المجتمع المعافى (healthy society) كما تحدَّث عنه أفلاطون في الجمهورية، وهو المجتمع الذي يكون أفراده (المحدودون أصلًا) في علاقة تناغم أو انصهار تام([47]). وهذا لم يعُد ممكنًا في مجتمعات اليوم بسبب التغيرات التي عرفتها من تقسيم للشغل وتطور للعلاقات الاجتماعية وتعقدها. وحتى لو أمكن ذلك، فإن الحديث عن غياب الإذلال يبقى بعيدًا؛ ذلك أن مثل هذه المجتمعات تبقى بعيدة عن تحقيق شروط عيش كريمة (أقله بالمعنى الاقتصادي) تجعل الأفراد بمنأى عن الإذلال.

أما النوع الثاني فهو مجتمع السوق (market society)، وهو المجتمع المعتمد الذي يجعل أفراده أولويتهم الأساسية في إرضاء رغباتهم، ويكون المجتمع فضاءً لضمان تحقيق مصالحهم بشكل عقلاني وَفق منطق السوق القائم على تبادل المنافع وعلى قانون العرض والطلب. ينظم السوق نفسه بمنطقه الخاص وينتظم المجتمع بانتظام السوق؛ فالسوق هو المؤسسة الوحيدة المقبولة بالنسبة إلى هذا التصور الفوضوي؛ لأنه المؤسسة الوحيدة التي لا يقع فيها إذلال للأفراد بحكم أنهم يتمتعون فيه بكامل استقلاليتهم وسيادتهم. وفيما يخص مسائل التنظيم التقنية، فإنها تسند مؤسسات ذات طابع تقني محض ولا حاجة لمؤسسات بحمولة سياسية.

يقع التصور الثاني في تناقض ظاهر عندما يرفض ويقبل في آنٍ وجود المؤسسات؛ إذ رغم أنه يربط وجودها بتنظيم لوجستي فقط للسوق، فإن هذا التنظيم يحتاج بدوره للسلطة، الشيء الذي لا يجعله بعيدًا عن مجتمع تسود فيه المؤسسات السياسية.

تناقض آخر يبدو جليًّا في مجتمع السوق، أَلَا وهو أن الاقتصاد إذا كان مُحرّك الجماعات والأفراد فإنه أيضًا مُحرّك كل الصراعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات مثلما أنه سبب ظهور كل أشكال الإذلال بسبب الفقر والمعاناة واختلال شروط العمل الكريم وشروط التبادل المنصف التي يجد أفراد كثيرون أنفسهم فيها بسبب اختلال توزيع المنافع. يصبح مجتمع السوق بهذا المعنى مشكلة وعقبة في وجه حفظ ماء الوجه عوض أن يكون حلًّا يقود إليه([48]).

سواء تعلَّق الأمر بالنوع الأول أو الثاني من المجتمعات، فإن ما ينبغي أن يسعى إليه كلُّ مجتمع هو ضمان أقصى حدٍّ من الحقوق لأفراده. لذلك كان هاجس الفلاسفة والمفكرين السياسيين والأخلاقيين على الدوام البحث في معايير ملائمة تجعل الحياة الاجتماعية حياةً عادلةً للجميع بإنصاف. لكن التفكير في الحقوق كان هو أيضًا محلَّ نقاش وأخذ وردّ؛ لأننا قد نتفق حول أهمية الحقوق في الحياة الاجتماعية، لكننا سنختلف بالتأكيد حول ماهية تلك الحقوق. أكثر من ذلك سنختلف بالتأكيد حول ما إذا كان ادعاء التشبُّث بالحقوق يقود بالفعل إلى حفظ ماء وجه البشر.

لقد سعى أفيخاي في كتابه العمدة إلى تبيان أن مؤسسات الدولة يمكن -في كثير من الأحيان- عدم حفظ ماء وجه مواطنيها حينما تتسبَّب في ممارسات ظالمة على مستوى مؤسسات ضمان العدالة أو مؤسسات الثقافة أو حتى ممارسات بيروقراطية. ويمكن أن نضرب لذلك مثالًا بقطاعَيْن اجتماعيَّيْن حيويَّيْن: الصحة والتعليم. لم يعُد خافيًا اليوم أن جُلَّ المجتمعات الغربية تعتمد معايير قد تبدو أخلاقيًّا عادلة لكنها بعيدة -في كثير من الأحايين- عن أن تكون إنسانية. يميّز مرغليت هنا بين الأخلاق (Ethics) وأدب المعاملة (Etiquette)([49])، ويؤكد على أن المجتمعات البشرية كثيرًا ما تسقط في فخ ابتعاد العدالة عن التراحم والإحسان، بل أحيانًا تحولها إلى نوع من الانتقام. ربما ليس من المستغرب كثيرًا التساؤل عن سبب وجود فقراء ما دامت الكعكة تكفي الجميع أو يُفترض أن تكفي الجميع. كما أنه ليس من نافل القول بأن ما يحدث في العالم من مجاعات وكوارث إنسانية، يحدث في ظل تحدُّث الجميع عن أولوية العدالة وأهمية العدالة الإجرائية، وتُسهم البيروقراطية في مثل هذا الانحدار الأخلاقي إسهامًا مباشرًا مثلما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

لم يعُد هناك مجال للاختباء خلف تلك الخطابات الزائفة التي تخفي وراءها معاناة الآلاف بل الملايين من المنبوذين والممتهنين في حياتهم اليومية والفاقدين إلى جانب ذلك لأي إطار أخلاقي يجعلهم قادرين على التحلّي بالأمل في غد أفضل وفي مصير أفضل.

يبدو أن الحديث عن مجتمع حفظ ماء الوجه في سياق الحديث عن مفهوم العدالة وعن المجتمع العادل قد يُفهم على أننا نجعل من حفظ ماء الوجه معيارًا لتحقُّق العدالة. قد يبدو أكثر من ذلك أن بلوغ مثال المجتمع العادل قد يحتاج منا المرور عبر إجراءات تكون أقلَّ إذلالًا للأفراد وأكثر حفظًا لماء وجوههم. قد يكون هذا صحيحًا، لكن في حدود معينة. لذلك يدعونا مرغليت هنا إلى سلك طريق آخر. إننا يجب أن ننظر لمفهومي العدالة وحفظ ماء الوجه باعتبارهما مثالين اجتماعيَّيْن مستقلين من جهة، وضروريَّيْن معًا من جهة أخرى. كما يدعونا إلى اعتبارهما فكرتين ناظمتين (regulative ideas) بدل اعتبارهما مفهومين معياريَّيْن أو تقييميَّيْن (evaluative concepts). في هذا السياق، يدعو الباحث إلى تجنُّب نوع من الاستراتيجية المثالية (idealistic strategy) التي غالبًا ما تتبناها المجتمعات والأفراد، والتي تتحرك دائمًا في أفق مثال ما تجعله دائمًا غاية بعيدة المنال. يجب في المقابل أن تعمل الاستراتيجيات السياسية على جعل مثالي حفظ ماء الوجه والعدالة قابلين للتحقُّق داخل المجتمعات، وأكثر من ذلك ليس علينا انتظار تحقُّق مثال المجتمع العادل لنقول إنه مجتمع يحفظ ماء الوجه. بل ينبغي القول إن بإمكاننا أن نحفظ ماء وجه أعضاء المجتمع في انتظار تحقيق العدالة لهم.

هكذا إذن تصل محاولة أفيخاي مرغليت إلى منتهاها؛ حيث يصبح المطلب الملحّ الآن في المجتمعات المعاصرة حفظ ماء وجه أفرادها دون التعويل كثيرًا على خطابات السياسيين حول حقوق الإنسان وإشاعة الحريات بين المواطنين. فمع توالي الأزمات الأخلاقية إلى جانب الأزمات الاقتصادية والهزات السياسية التي تفضح يومًا بعد يوم ممارسات الدول المعتبرة ديمقراطية، لم يعُد هناك مجال للاختباء خلف تلك الخطابات الزائفة التي تخفي وراءها معاناة الآلاف بل الملايين من المنبوذين والممتهنين في حياتهم اليومية والفاقدين إلى جانب ذلك لأي إطار أخلاقي يجعلهم قادرين على التحلّي بالأمل في غد أفضل وفي مصير أفضل.

ثالثًا: أخلاق الإسلام: العز بن عبد السلام والحاجة إلى مجتمع الإحسان

يدفعنا ما سبق إلى الإقرار بأن المجتمعات البشرية لطالما كانت في حاجة إلى تبنّي معايير أخلاقية تجعل العيش المشترك فيها ممكنًا بل جيدًا. وإذا كنا قد وقفنا في المحور الأول على المخاطر التي باتت تتهدَّد الإنسان الحديث في ظل طغيان النزعة الفردانية ونزعة التذرية في المجتمع، وما آل إليه حال إنسان هذا العصر من فقدان للبوصلة الأخلاقية أو لأفق خير مشترك، ووقفنا في المحور الثاني على الآلية الأخلاقية السالبة التي تجلَّت في مبدأ حفظ ماء وجه الإنسان وتجنُّب امتهانه وإيقاع الظلم به، طمعًا في تحقيق العدالة في المجتمعات المعاصرة، فإننا هنا سنتقدَّم خطوةً إلى الإمام من خلال البحث عن معيار ملائم أكثر لضمان حياة أخلاقية للإنسان المعاصر. ونعتقد أننا قد نجد ضالتنا في معيار الإحسان مثلما تجلَّى في الثقافة الأخلاقية الإسلامية، وصاغه أبلغ صياغة العز بن عبد السلام.

قد يتساءل متسائل، بل يتجاوز التساؤل إلى الاعتراض: وما دخل التراث الإسلامي في هذا الموضوع؟ ألسنا كنا نتحدَّث عن الحداثة وأعطابها وعن فلاسفة الحداثة وتشريحهم لنظامها القيمي واقتراحهم حلولًا لمآزقها الأخلاقية من داخلها لا من خارجها؟ فما شأننا هنا بعلماء الإسلام وما قالوه حتى ولو كان تنظيرًا في الأخلاق؟

يمكن أن يكون الجواب عن هذا الاعتراض، ولا بدَّ أنه موجود، من عدَّة مداخل؛ الأول أننا نعيش اليوم في عالم معولم بكل ما تحمله كلمة عولمة من معنى. فعالم اليوم هو قرية صغيرة كما يقال، والتقاء الثقافات فيه واقع لا يرتفع؛ الشيء الذي يدفع إلى الإقرار بأن مشكلات الغرب الأخلاقية اليوم هي مشكلاتنا نحن أيضًا ولو اختلفت في بعض جزئياتها وتفصيلاتها. أضف إلى ذلك، وهذا هو المدخل الثاني، أن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تعيش ربما أزمة أعمق وأقسى؛ فديننا وتاريخنا يزخران بأدبيات متنوعة وغاية في الإبداع والأصالة فيما يتعلق بمنظومة القيم. لكننا مع ذلك نتخبط في أزمات قيمية وأخلاقية لا تقلُّ حدَّة -كما أشرنا- عن تلك التي يعيشها الغرب، ونحن أيضًا بحاجة إلى إعادة قراءة تراثنا لننظر فيما يمكننا الإفادة منه لمواجهة التحديات الأخلاقية التي نواجهها. أما المدخل الثالث فيذهب إلى الإشارة إلى أن ما يهمنا هنا ليس مجرَّد تسليط الضوء على مكامن العطب في الحداثة الغربية وفي غيرها، بل التأمُّل في نموذجٍ قيميٍّ قد يساعد اليوم وهنا في هذا العالم على إيجاد منظومة قيمٍ إنسانية بأفق كوني، رغم انتمائه لمجال تداولي مخصوص.

اعتراض آخر قد يرد في هذا الصدد يقول بأن الفكر الأخلاقي الإسلامي لم يصل يومًا إلى صياغة تصورات أخلاقية تتجاوز مستوى الآداب إلى مستوى المعايير أو القيم. إلا أن هذا الاعتراض غير سليم هذه المرة؛ ذلك أن علماء الإسلام ومُفكّريه قديمًا كما حديثًا سعوا إلى التمييز الدقيق بين الأخلاق كمجموعة من التوجيهات العملية ذات الطابع الوسائلي، والقيم باعتبارها مبادئ ناظمة للحياة من خلال غايات عامَّة([50]).

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه ليس من اليسير الحديث عن الفلسفة الأخلاقية الإسلامية في دراسة ولا حتى كتاب أو بضعة كتب؛ ذلك أن التراث الفلسفي الإسلامي يزخر بمئات الإسهامات في مبحث الأخلاق منذ أن أشعل نزول الوحي القرآني فتيلَ الفكر والتفكُّر في هذه الأُمَّة، وبلغ الإبداع مداه فيها بعده طيلة خمسة قرون. وقد لا يخفى النقاش حول طبيعة الفكر الأخلاقي الإسلامي وهل هو فلسفي أم ديني أم مزيج بينهما([51])؟ وإذا كان دينيًّا فمن هيمن فيه هل الفقهاء والأصوليون أم المتكلمون أم المتصوفة؟ لكننا لن نتتبع هذا النقاش بتفاصيله هنا، مثلما لن نخوض في مسائل أخلاقية بعينها شغلت بال علماء الإسلام وفلاسفته.

ذلك أن ما يهمنا هنا -خدمة لهدف الدراسة- هو الكشف عن مكامن الخلل في أخلاقيات الحداثة الغربية، وما العودة إلى الفكر الأخلاقي الإسلامي إلا نافذة نفتح من خلالها النقاش للبحث عن سُبل للإنسان المعاصر للخروج من مآزقه الأخلاقية. وفي هذا دعوة ضمنية إلى فتح آفاق النقاش بين الغرب والشرق، وجعل قضية الأخلاق قضية إنسانية كونية مثلما تستحقُّ أن تكون. لذلك فإننا سنقتصر على أحد الإسهامات البارزة في ميدان الفكر الأخلاقي الإسلامي رغم تأخره الزمني، نظرًا لما قد نجده فيه من معالم مساعدة على تسليط الضوء على أحد معالم الأخلاقيات الإسلامية. ونقصد إسهام العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660هـ.

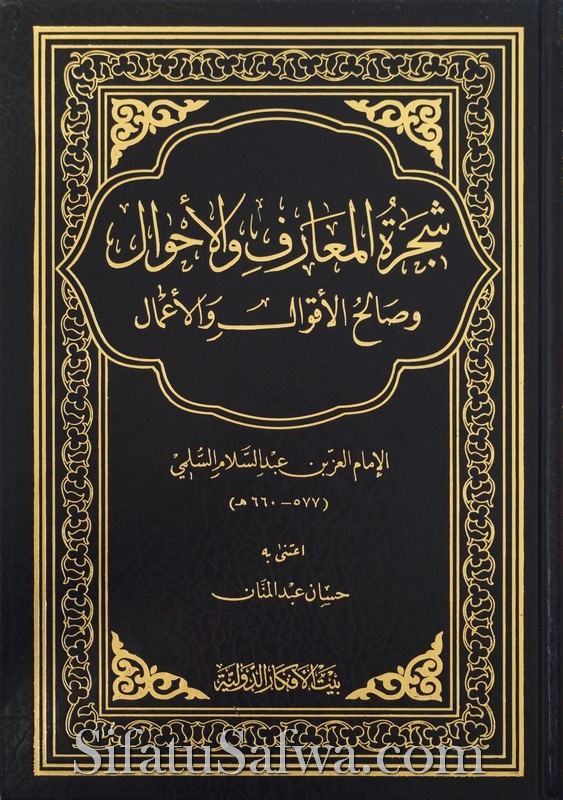

صاغ سلطان العلماء -كما عُرِفَ- رؤيتَهُ الأخلاقية للمجتمع الإسلامي في عدَّة مؤلفات على رأسها كتاباه الشهيران: "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" (القواعد الكبرى) و"شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال". وقد يشاع عن هذين الكتابين أن أولهما يختصُّ بالفقه والأحكام الشرعية، في حين أن الثاني يختصُّ بما يعرف بعلم السلوك وأخلاق التزكية ذات الطابع الصوفي. لكن في الواقع يجد المتأمل فيما كتبه العز بين دفتي الكتابين أنهما يكملان بعضهما ويشكلان معًا رؤية أخلاقية جديرة بالاعتبار والتأمُّل. أكثر من ذلك تجدر الإشارة إلى أن الكتابين معًا يحكمهما مبدأ أخلاقي واحد تفنَّن الشيخ في تسليط الضوء عليه، بل جعله أساس كل أخلاق؛ إنه معيار الإحسان المُفضي إلى المصلحة.

"أما مصالح الآخرة وأسبابها، ومفاسدها وأسبابها، فلا تُعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طُلب من أدلة الشرع، وهي: الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والقياس المعتبر، والاستدلال الصحيح. وأما مصالح الدنيا وأسبابها، مفاسدها وأسبابها، فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طُلب من أدلته."

يشير الدكتور الجابري إلى أن الباحثين غالبًا ما يصنفون كتاب الرجل (خاصةً قواعد الأحكام) ضمن مجال الفقه، لكنه يرفض هذا التصنيف ويرى أن كتابات العز تدخل ضمن ما يمكن اعتباره علم مقاصد. يقول في هذا الصدد: "صُنِّف الكتابان من طرف محققيهما -مع الأسف- تصنيفًا غير صحيح. وذلك اعتمادًا على عنوانهما فقط. ولربما أيضًا بسبب غياب التفكير في "الأخلاق" كمجال من مجالات الفكر الإسلامي. هذا في حين أن موضوعهما بالتحديد، وبتعبير المؤلف داخل المتن، هو "أخلاق القرآن". وقد بناها على مبدأ المصلحة"([52]).

لقد استرعى انتباه الجابري أن العز كان أولَ من لجأ إلى القرآن -والقرآن وحده- ليجعل منه أساسًا لمنظومة الأخلاق الموجِّهة لسلوك المسلم في جميع تفاصيله. فلم يتأثَّر العز بأخلاق الموروث اليوناني أو الفارسي، ولم يحاول إيجاد أسس عقلية أو واقعية أو أدبية تحاول عقلنة أو أسلمة الحِكم والآداب المتوارثة، على غرار ما فعله الماوردي أو المحاسبي أو الأصفهاني أو الغزالي أو غيرهم. إلا أن ذلك لم يكن ليعني أن العز لم يكن مجددًا ولا مجتهدًا، بل على العكس من ذلك، لقد كان على وعيٍ شديدٍ بأن الحديث عن الأخلاق يستدعي استحضار متغيرات كثيرة من الواقع والانفتاح على مصالح العباد والبلاد العاجلة في الدنيا إلى جانب استحضار مصالحهم الآجلة في الآخرة. ويهمنا أن نستحضر هنا قاعدة مقاصدية مهمة بدأ بها اشتغاله على قواعد الأحكام حين تحدَّث عن أن جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما مبنيٌّ على حسن الظن والتقدير والاجتهاد([53]). وفي هذا دليل على وعي الشيخ بأن موضوع الأخلاق يحتاج من الفقيه الوعي بالوضع المعقَّد الذي يعيشه الإنسان في هذا العالم. وقد أكَّد ذلك بصريح العبارة حينما قال إن: "معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، وكذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل -قبل ورود الشرع- أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن... واتفق الحكماء على ذلك"([54]). ويضيف: "أما مصالح الآخرة وأسبابها، ومفاسدها وأسبابها، فلا تُعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طُلب من أدلة الشرع، وهي: الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والقياس المعتبر، والاستدلال الصحيح. وأما مصالح الدنيا وأسبابها، مفاسدها وأسبابها، فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طُلب من أدلته. ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد، راجحهما ومرجوحهما، فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم يخرج عن ذلك إلا ما تعبَّد الله به عباده، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته"([55]).

إن المتفحص لكتابات العز يلحظ حِسه المقاصدي والاجتهادي العالي ووعيه بضرورة وأهمية التجديد في مسائل الفقه لحفظ مصالح العباد، لكن ما يثير الانتباه أكثر هو حضور الهاجس الأخلاقي في كل ما صنَّفه؛ حيث وافق انشغاله الحديث النبوي الشريف: "إنما بُعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق"([56]). وقد ربط التشريع الفقهي بالقاعدة الأخلاقية المتمثلة في الإحسان. هكذا نجده في مقدمة "شجرة المعارف والأحوال" يعلن أن: "من لطف الرحمن أنه لم يأمر إلا بما فيه مصلحة في الدارين أو في إحداهما، ولم ينهَ إلا عما فيه مفسدة فيهما أو في إحداهما... فانحصر الإحسان في جلب المصالح الخالصة أو الراجحة، وفي دفع المفاسد الخالصة، وانحصرت الإساءة في جلب المفاسد الخالصة أو الراجحة، وفي دفع المصالح الخالصة والراجحة"([57]). ويضيف في قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة من كتاب "قواعد الأحكام" أن: "جلب المصالح ودرء المفاسد ضربان: أحدهما ما يتعلق بحقوق الخالق، كالطاعة والإيمان وترك الكفر والعصيان... والضرب الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين من جلب مصالحهم ودرء مفاسدهم. وهو ثلاثة أقسام: حقوق المكلف على نفسه، وحقوق بعض المكلفين على بعض... وحقوق البهائم والحيوان على الإنسان. ويدلُّ على جميعها قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وهذا أمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح، {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وهذا نهي عن التسبب إلى المفاسد. وقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} وهذا أمر بالمصالح وأسبابها، {وينهى عن الفحشاء والمنكر} وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها"([58]).

إن المتفحص لفصول الكتابَيْن يلحظ الهاجس الذي يصاحب العز بن عبد السلام باستمرار؛ ذلك أنه فطن إلى أن حياة الناس في هذه الدنيا لا تتقوَّم إلا بمراعاة مصالحهم العاجلة والآجلة، وأن الشريعة إنما جاءت لتحقيق تلك المصالح وتجنيب الناس ما يضرهم في دنياهم وآخرتهم. لكن ما يلفت الانتباه حقيقةً -وخاصةً في كتاب "شجرة المعارف"- ذلك الحضور القوي لمقصد الإحسان في كل الأحكام والتوجيهات التي ترعى مصالح الناس. وإن هذا الإحسان بوصفه قيمة أخلاقية قبل أن يكون ممارسة عملية يتجلَّى أكمل التجلي في الإنسان وفي قلبه؛ إذ لا فائدة من وضع تشريعات وقوانين ما لم تكن هناك إرادة للإنسان لاحترامها والسير على هداها. وإذا كان الفيلسوف الألماني الأشهر إمانويل كانط قد فطن في القرن الثامن عشر إلى أن مصدر الشعور بالواجب الأخلاقي القطعي هو تلك الإرادة الخيّرة النابعة من أعماق الذات والسابقة عن كل تجربة أخلاقية مرتبطة بالقوانين الخارجية، فإن العز بن بعد السلام سبقه في الانتصار لتلك الإرادة بقوله: "فنبدأ بإصلاح القلوب، فإنها منبع كل إحسان وكل إثم وعدوان، فإن القلب إذا صلح بالمعرفة والإيمان صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان، وإذا فسد القلب بالجهل والكفران فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيان"([59]). وإذا كان التخلُّق بصفة الإحسان تخلُّقًا بصفة من صفات الله، فإن ذلك التخلُّق يتجلَّى في معرفة الإنسان لخالقه وعدم نسيانه له، مثلما أنه يتكشف ويظهر جليًّا في ممارسة الإنسان لسلوك الإحسان في كل شيء، في علاقته بربِّه وفي علاقته بذاته وفي علاقته بالآخرين، بل حتى في علاقته بالعالم من حوله (حيوانًا وغيره).

قد يطول بنا الحديث عن مبدأ الإحسان وحضوره في متن الشيخ من بدايته إلى نهايته، مثلما قد يطول بنا تتبُّع معالم ذلك الحضور في تفاصيل أحكام فقهية وتوجيهات سلوكية في الكتابين معًا. لكن ما يبدو مثيرًا في أخلاقيات الإحسان عند العز بن عبد السلام، بالنسبة إلى موضوعنا، هو تصوره للإحسان العام؛ حيث يعقد له بابًا خاصًّا في كتاب "شجرة المعارف" (الكتاب السابع). فما الذي يعنيه العز بالإحسان العام؟

سنجد الجواب في قوله: "كل من أطاع الله فهو محسن إلى نفسه بطاعته، فإن كان في طاعته نفع لغيره فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره، وإحسانه إلى غيره قد يكون عامًّا وقد يكون خاصًّا، والإحسان عبارة عن جلب مصالح الدارين أو إحداهما، ودفع مفاسدهما أو مفاسد إحداهما". ثم يضيف في موضع غير بعيد: "والإحسان ينقسم إلى: خفيّ وجليّ، وقليل وكثير، ونبيل وحقير، وكل معروف صدقة، وفي كل كبد رطب أجر"([60]).

إن الإحسان العام هنا ليس شيئًا آخر غير جلب لمصلحة الناس ودفع الضرّ عنهم، وهي ممارسة تنبع من إيمان المرء أولًا ثم اقتناعه ثانيًا بأن أولى الأولويات في هذه الدنيا الإتيان بكل ما فيه خير وإحسان للذات وللآخرين. وإذا تقرَّر ذلك، فإن العز بن عبد السلام سوف يؤصل لهذا المبدأ عبر أحكام تشمل مؤسسات الدولة ومواطنيها في المستويات كافَّة وعلى جميع الأصعدة.

ففي الباب الأول من كتاب "شجرة المعارف"، يحرص العز على التشديد على أن من يتولى مسؤولية حكم الناس لا بدَّ له أن يتخلق بآداب القرآن وفي مقدمتها الإحسان. يقول: "فإنه محسن أمر بالإحسان، مفضل أمر بالإفضال... فمن تخلَّق بصفات ذاته صلح لولايته ورضوانه"([61]). ثم يضيف في الباب الثاني مباشرةً في فصل خاص في تخلُّق الملوك: "الملك من له الملك، والملك تصرف عام مقيد بالعدل والإحسان في كل عطاء وحرمان، ونصر وخذلان، وضرّ ونفع، وخفض ورفع، وإعزاز وإذلال"([62]). وفي الباب التاسع نجده يؤكِّد على أن: "الإصلاح يجري في كل ما يقع التنازع فيه، وفيه إحسان إلى المظلوم بدفع الظلم عنه، وإلى الظالم بدفع مأثم الظلم"[63].

لقد حمل المفكرون والفلاسفة في الغرب همَّ التأمُّل في أنماط الحكم وأساليبه التي يمكن أن يمارس من خلالها الإنسان السلطة ويحقِّق عبرها العدل. ومنذ أرسطو إلى جون رولز ونظريته في العدالة باعتبارها إنصافًا، لم يدخر أولئك جهدًا في اقتراح حلول لمعضلة تدبير العيش المشترك والشأن السياسي بين البشر. ومن بين الإشكالات التي أثيرت وما زالت تُثار إلى اليوم قضية المعيار المُفضي للتوافق بين البشر. فإذا كانت الأدبيات الفلسفية السياسية الحديثة قد مالت إلى تفضيل معيار الاتفاق أو التعاقد العقلاني (le contrat)، فإنها مع ذلك اختلفت في أساس ذلك المعيار: أهو المنفعة أم الضرورة الطبيعية أو الصناعية أم هي الخيرية في أنفس البشر وحرية الإرادة لديهم أم غير ذلك؟

وقد لاحظنا أن العز بن عبد السلام نبَّه إلى أن الإحسان مبدأ أخلاقيٌّ يشمل المجالين معًا الخاص والعام. ويؤشر على وجود نزعة في الإنسان يمكن أن نعتبرها عقلانية وخيرية وتعبّر عن إرادة حُرة إلى جانب وجود وازعٍ قويٍّ يتمثَّل في تعاليم الشريعة السمحة وتوجيهات الوحي السماوي. لذلك فإن ما نحتاج إليه نحن اليوم هو التفكير في سُبل ممارسة السلطة التي تلائم أوضاعنا الحالية من خلال مؤسسات متطورة ومنفتحة لكنها تحترم مبدأ الإحسان في قوانينها وتجسده في رعايتها لمصالح الناس.

أعاد العز بن السلام صياغة أغلب المسائل المتعلقة بالأحكام الفقهية، والواردة في كتاب "قواعد الأحكام"، كما في كتاب "شجرة المعارف" (الباب الثامن)، وَفق مبدأ واحد هو مبدأ الإحسان. فمن الإحسان في توحيد الخالق ومعرفته، إلى الإحسان في العبادات من قراءة للقرآن أو صلاة أو غيرهما، إلى الإحسان في حقوق العباد والحيوان والبلاد، نجده يعتبر أن الإحسان يوجِّه كل عمل الإنسان، سواء تعلَّق بالآخرة أو بالدنيا أو بهما معًا. إن هذا الإنسان الذي يتعلَّق بقلبه وعمله بمبدأ الإحسان هو إنسان عرف ربَّه وعرف أن حقيقة وجوده في هذا العالم إنما هي التخلُّق بخلق الإحسان لما فيه نفعه ونفع غيره.

مثل هذا العمق الأخلاقي الممتد من السماء إلى الأرض والممتد أفقيًّا نحو كل ما يوجد على الأرض هو ما افتقده الإنسان الحديث، إنسان الحداثة. وإذا كانت الفردانية جعلت من هذا الإنسان فردًا مستقلًّا داخل مجتمع ازداد تعقيدًا وتشعبت فيه السلطات وتوسعت، فإنها في المقابل جعلته مفتقرًا لأي أساسٍ يضع عليه رجليه، فصار إنسانًا بلا ميزة (homme sans qualité)([64])، وفَقَد القدرة على أن يكون محسنًا لنفسه أو لغيره. وإذا كانت المجتمعات المعاصرة اليوم -وخاصةً في الغرب- بلغت من التنظيم والترشيد العقلانيَّيْن مستوياتٍ عاليةً عبر مؤسسات عدالة وأجهزة بيروقراطية، فإنها مع ذلك لم تستطع أن تضمن لكثيرٍ من مواطنيها العيش الكريم أو الحياة الجيدة (well bieng) بتعبير الفلاسفة القدماء. لذلك ولذلك كله، فإن التفكير في قضايا الأخلاق والعدالة والحق والمواطنة والتنمية يحتلُّ موقع الصدارة اليوم في أعمال الفلاسفة كما في نقاشات الساسة وصنَّاع القرار. ونحن اليوم نتحمَّل مسؤولية الإسهام في إيجاد حلولٍ لأزماتنا الأخلاقية التي تزيد حدَّة يومًا بعد يوم.

- الهوامش

-

[1] تشارلز تايلور (1931-...): فيلسوف كندي، أستاذ زائر بعدة جامعات عالمية، ومحاضر بجامعة ماك جيل بكندا. حاز عدة جوائز بفضل إسهاماته الفكرية والسياسية. مفكر متعدِّد المشارب من الفلسفة التحليلية والفينومينولوجيا إلى السوسيولوجيا والأنثربولوجيا جعلت كتاباته غنية ومنفتحة على حقول معرفية متعدِّدة، وقد تُرجمت أعماله إلى أزيد من عشرين لغةً. وسيأتي معنا عرض أوفى لسيرة الرجل الفكرية.

[2] أفيخاي مرغليت (1939-...): فيلسوف وأكاديمي يهودي، ولد في فلسطين المحتلة، ودرس بجامعة القدس، حيث حصل على الدكتوراه سنة 1970م. اشتغل على موضوعات الفلسفة السياسية والفلسفة الاجتماعية والاقتصاد، ودرَّس بعدة جامعات عالمية من بينها أكسفورد وهارفارد والجامعة الحرة ببرلين. عُرِف عنه معارضته لسياسات دولة الاحتلال الصهيوني إزاء الشعب الفلسطيني، ويُعَدُّ كتابه "مجتمع الكرامة" (The Decent Society) أهم إسهاماته في مجال الفلسفة السياسية، حيث حاور فيه كبار الفلاسفة المعاصرين وفي مقدمتهم جون رولز ونظريته في العدالة، وروبرت نوزيك ونظريته في الفوضى.

[3] Taylor, Grandeur et misère de la modernité, Montréal : Bellarmin, 1992, p. 11.

[4] Ibid, p. 15.

[5] Ibidem.

[6] Hannah Arendt, Crise de la culture. Paris : Gallimard, 1972, p .194-195.

[7] محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيجل، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008م)، ص26.

[8] محمد سبيلا، في الشرط الفلسفي المعاصر، (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2007م)، ص15.

[9] Luc ferry, le concept d’individualisme, In L’individu au Maghreb, colloque international de Carthage, 1991, Tunis : Ed TS, 1993, p. 8.

[10] Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 18.

[11] Ibid, p. 22.

[12] كانت هذه الأيديولوجية محلَّ نقد لاذع من قِبَل كثيرين أمثال "دانييل بيل" في: The cultural contradictions of capitalism، وكريستروفر لاش في مؤلَّفه: The culture of narcissism، وجيل ليبوفتسكي في: L’ère de vide، وفولكمان في: Les tyrannies de l’intimité، وغيرها كثير.

[13] Taylor, le Malaise de la modernité, op, cit., p. 12. Voir aussi : Taylor, Grandeur et misère de la modernité, op, cit., p. 26.

[14] Taylor, le Malaise de la modernité, op, cit., p. 23.

[15] Taylor, Les sources du Moi, op, cit., p. 48.

[16] اخترت لفظة "الدنونة" كمقابل للفظة الفرنسية والإنجليزية التي يستعملها تايلور (sécularisation) في جُلّ أعماله. إلا أن هناك من يترجم الكلمة إلى "الدنيوية" أو "الدهرنة". من جهة أخرى، سأقابل كلمة علمانية بكلمة (Laicité) التي يستعملها تايلور في سياق سياسي.

[17] تشارلز تايلور، المتخيلات الاجتماعية الحديثة، ترجمة: الحارث النبهان، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015م)، ص181.

[18] Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 640.

[19] Taylor, Le Malaise de la Modernité, op, cit., p. 24 et 28.

[20] Ibid, p. 34.

[21] Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 33.

[22] Ibid, p. 34.

[23] Ibid, p. 28-30.

[24] Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 365.

[25] Ibid, p. 40.

[26] Taylor, Les sources du Moi, op, cit., p. 55-56.

[27] Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 41.

نهل تايلور الكثير من جورج هربرت ميد حول هذه الأطروحة، بل إن الجماعاتيين عمومًا (أي المدافعين عن أولوية الجماعة بالنسبة إلى الإنسان) يجدون في أفكار ميد عمقها الفلسفي، حيث إنه طوَّر ما سماه نوعًا من السيكولوجيا الاجتماعية (psychologie sociale).

[28] Ibid, p. 44.

[29] Ibid, p. 45.

[30] Ibidem.

[31] Ibid, p. 48.

[32] آلان تورين، نقد الحداثة، مرجع سابق، ص232.

[33] Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 66.

[34] سيغمونت باومان، الحداثة السائلة، مرجع سابق، ص153.

[35] Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 66-67.

[36] Ibidem.

[37] Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 623.

[38] Taylor, La liberté des modernes, op, cit., p. 223.

[39] Avishai Margalit, The Decent Society. Translated by Naomt Goldblum. USA : Harvard Uneversity Press , 1996. Introduction.

[40] Ibid, p. 14.

[41] تتمثَّل هذه الوقائع أساسًا في حجم الإذلال الذي يتعرض له الفلسطينيون على أرضهم من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي عايش أفيخاي جزءًا منها باعتباره مواطنًا في دولة الاحتلال. ليس هذا فقط، بل إن الإذلال يتعرض له أيضًا العرب الإسرائيليون المفترض أنهم مواطنون في هذه الدولة. ومؤخرًا تحرك عدد غير يسير من الأقليات -في مقدمتهم اليهود الإثيوبيون- للمطالبة بحقوقهم في ظل تعامل إسرائيل المزدوج معهم باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية.

[42] Ibid, p. 17.

[43] Ibid, p. 49.

[44] Ibid, p. 19.

[45] Ibid, p. 20-24.

[46] Ibid, p. 22.

[47] تحدَّث دوركايم أيضًا عن الفروق بين المجتمعات، حيث ميَّز بين المجتمعات التقليدية التي تعتمد على نوع من التضامن العضوي بين أفرادها بحيث ينصهر الكل في الجماعة وتكون العلاقات الاجتماعية محددة بشكل عفوي. أما المجتمعات التقليدية فقد تميزت بنوع من التنظيم (المتطور) القائم على التضامن الآلي، حيث لكل عضو دور محدد مستقل نسبيًّا عن باقي الأعضاء بفعل تقسيم العمل.

[48] Ibid, p. 25.

[49] Ibidem.

[50] انظر في هذا الصدد دراسة إسماعيل العبودي، مقاربات القيم في الإسلام: مراجعة نقدية، مقال منشور في:

https://atharah.com/wp-content/uploads/2020/03/pdf-1-4.pdf تاريخ الزيارة 3 ديسمبر 2022م.

[51] انظر في هذا الصدد: محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2001م).

[52] المرجع السابق، ص595.

[53] العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميرية، (دمشق: دار القلم، د.ت)، ج1، ص6.

[54] المرجع نفسه، ص7-8.

[55] المرجع نفسه، ص13-14.

[56] حديث صحيح رواه أبو هريرة وورد في صحيح البخاري في الأدب المفرد برقم 273، وأخرجه الإمام أحمد برقم 8939.

[57] العز بن عبد السلام، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2003م)، ص12-13.

[58] العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ص219-238.

[59] العز بن عبد السلام، شجرة المعارف والأحوال، ص12.

[60] المرجع السابق، ص112.

[61] المرجع نفسه، ص22.

[62] المرجع نفسه، ص31.

[63] المرجع نفسه، ص140.

[64] كان هذا عنوان رواية للأديب النمساوي روبرت موزيل ( Robert Musil)صدر جزؤها الأول سنة 1930م. وتحكي واقع حال الإنسان في مجتمع رأسمالي وشمولي في الوقت نفسه.