قراءة في كتاب «تاريخ الفكر الإسلامي في القرن السابع عشر»

قبل البداية[1]، لا بدَّ من التأكيد على أن هذا كتاب مهم. فبينما حظي التاريخ السياسي والاجتماعي للعالم الإسلامي في بواكير العصر الحديث، لا سيما الدولة العثمانية، باهتمام كبير على مدار العقود القليلة الماضية، لا يمكننا قول الأمر ذاته عن التاريخ الفكري لهذا العالم الإسلامي. ربما كان هناك عدد من الدراسات الجادة لبعض المفكرين، وأخصُّ هنا كتابًا لشتيفان رايخموت (Stefan Reichmuth) حول مرتضى الزبيدي؛ ولكن ليست هناك عروض تركيبية تقدِّم سرديةً شاملةً للتطورات الفكرية التي شهدها العالم الإسلامي من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر (باستثناء الفقه، وإن كان هو أيضًا بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسات حول تاريخه وتطوُّره). وهذا الكتاب الذي نعرض له يقدِّم هذا الشيء تحديدًا، والجهد العلمي الكبير المبذول فيه يُبيِّن تمامًا سببَ عدم إقدام أحدٍ على إنجاز عملٍ كهذا من قبل. ويتمثَّل إنجاز خالد الرويهب في أنه قدَّم معاييرَ لقياس الحيوية الفكرية والتطور الفكري في عدد كبير من الحقول المعرفية، كالمنطق وآداب البحث والمناظرة والكلام والتصوف وغيرها، ثم يوضِّح كيف جرى خلال ما يُمكن أن نسميه «القرن السابع عشر الطويل» تنشيط البحث العلمي في تلك المجالات في الأراضي الواقعة في قلب الدولة العثمانية، وسبب ذلك.

ومن خلال قيامه بذلك، يعرِّف المؤلفُ القارئَ بمجموعة كبيرة من العلماء، بعضهم معروفون جيدًا -مثل إبراهيم الكوراني (ت١٦٩٠م) والحسن اليوسي (ت١٦٩١م) وعبد الغني النابلسي (ت١٧٣١م)- بينما أكثرهم أقل شهرةً (فالعدد الهائل من العلماء الأقل شهرةً على أهميتهم، الذين يتناولهم الكتاب، إضافةً إلى دورهم العلمي وأعمالهم البارزة، هو إسهام قيِّم في حدِّ ذاته). ويوضِّح الرويهب أن الدولة العثمانية والبلدان الإسلامية المجاورة لها قد شهدت زيادةً ملحوظةً في دراسة العلوم العقلية خلال القرن السابع عشر، إلى جانب التركيز على الأنماط العقلية في البحث والمناظرة، التي عادةً ما ترتبط باستخدام مصطلح «التحقيق». ومن الميزات الواضحة في تحليله قدرتُهُ على تناول بداية هذا التطور أو ذاك ونهايته، ومدى ارتباطه بالتطورات الفكرية اللاحقة المرتبطة بشخصيات مثل ابن عبد الوهاب (ت١٧٩٢م) والزبيدي (ت١٧٩١م) والشوكاني (ت١٨٣٤م). وفي إطار ذلك، يقدِّم حُجَّة مُقنِعة حول استمرار أهمية التاريخ الفكري بوصفه مجالًا معرفيًّا، والطبيعة العكسية للأُطر الأوروبية من قبيل الإنسانوية (humanism) والتنوير (enlightenment) إذا ما وُظِّفت في وصف التطورات [الفكرية] في العالم الإسلامي.

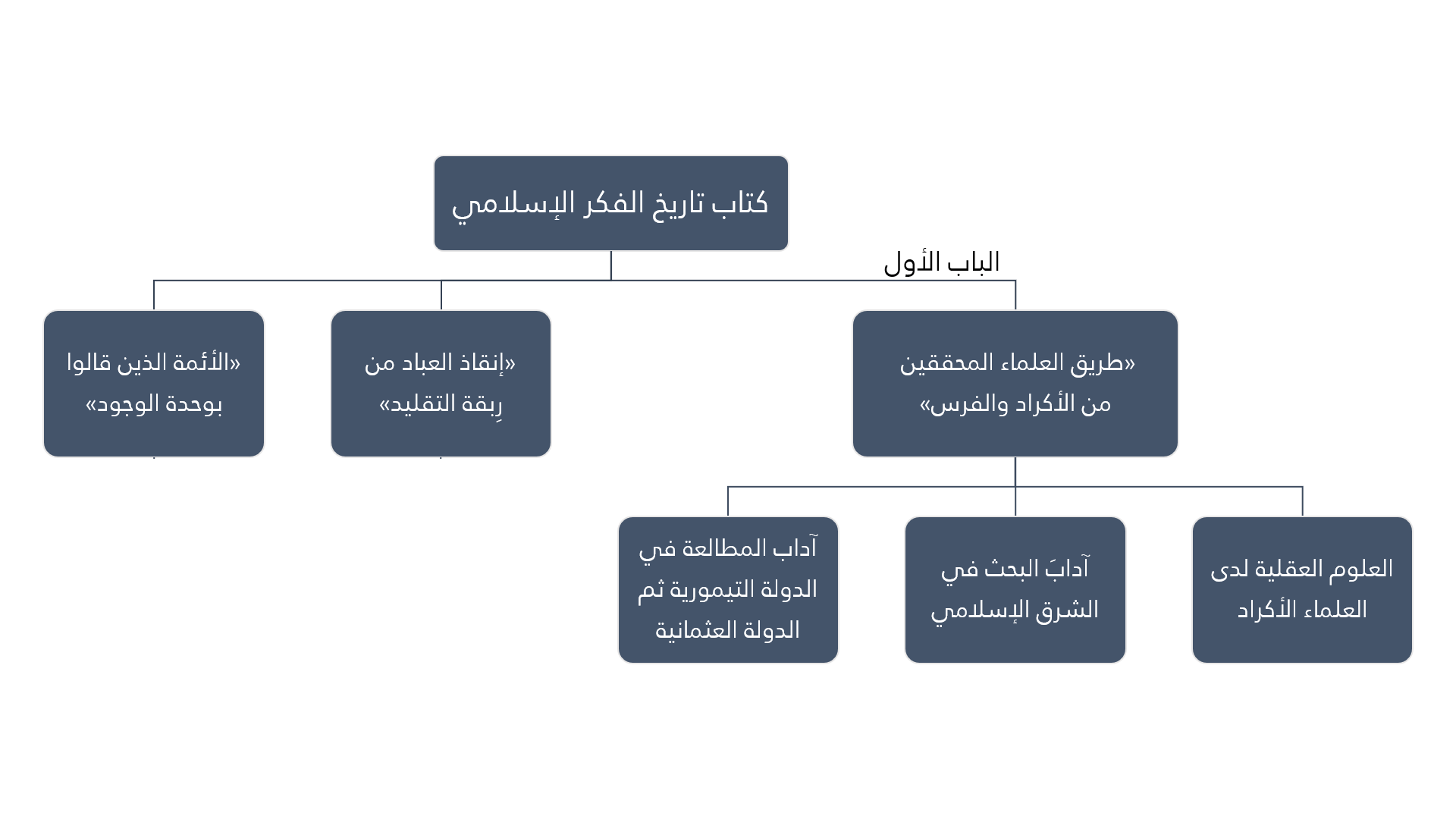

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب، يركِّز كلٌّ منها على مجموعة من العلماء نزحوا من خارج الدولة العثمانية وكان لهم دورٌ مهمٌّ في تشكُّل البيئة العلمية فيها. ويوضِّح الباب الأول الذي جاء بعنوان «طريق العلماء المحققين من الأكراد والفرس»، على نحو ممتاز، كيف أن كثيرًا من التعميمات السابقة حول تلك الحقبة كانت منقوصة. ويشمل هذا الباب ثلاثة فصول: يتناول أولها العلوم العقلية لدى العلماء الأكراد الذي ضمَّتهم الدولة العثمانية في القرن السابع عشر، بينما يتناول الفصل الثاني تحديدًا آدابَ البحث في الشرق الإسلامي الواقع تحت حكم الدولة التيمورية خلال الحقبة ذاتها، وما أعقب ذلك من ازدهار تلك الآداب في الدولة العثمانية (وتأثيرها في علم المنطق)، أما الفصل الثالث فينتقل إلى التركيز على آداب المطالعة في الدولة التيمورية ثم الدولة العثمانية خلال الحقبة نفسها. وهنا يضع الرويهب أُسسَ أطروحته القائلة بأن البحوث السابقة أخطأت حين حصرت الدرس العلمي العثماني في حركة العالِم المحافظ قاضي زاده، التي أعاقت دراسة العلوم العقلية. فلا يقتصر الأمر على أنه قد كان هناك من البحث والتحقيق ما يتجاوز حركة قاضي زاده، ولكن يمكن القول أيضًا إن كثيرًا من العلماء الذين يُشير إليهم أتباع قاضي زاده بوصفهم مرجعية علمية لهم، مثل الإمام الماتريدي محمد البركوي، والعديدَ من العلماء المرتبطين بالحركة قد عبَّروا عن أفكارهم على نحوٍ إيجابيٍّ وفعَّالٍ فيما يتعلق بعلومٍ من قبيل الفلسفة والمنطق والعلوم العقلية عمومًا.

وبالتوازي مع هذا الانفتاح على العلوم، كالمنطق والطب والرياضيات والكلام، كان هناك اهتمام متزايد لدى كثير من العلماء الأكراد والفرس بمفهوم «التحقيق». وهذا المصطلح، الذي يُفهم عمومًا بأنه «برهان عقلي مستقل» (ص٦٠)، مفهومٌ محوريٌّ في أطروحة الرويهب العامَّة. ومع أن أصول هذا المصطلح تعود إلى ابن سينا على أقل تقدير، فإن الرويهب يستخدمه في الفصلين الأول والثاني -حيث يرتبط بآداب البحث- لإثبات مدى العمق الذي تشكَّلت به المنظومة العلمية في الدولة التيمورية، وكيف استوعبها العلماء العثمانيون الأتراك لاحقًا. غير أن المناطق المختلفة لم تكن على هذه الدرجة نفسِها؛ فبلاد العرب الواقعة تحت حكم الدولة العثمانية لم تلجأ إلى آداب البحث إلا مع نهاية القرن السابع عشر، وذلك بسبب هيمنة التأثير المغاربي هناك؛ وكذلك لم تُشارك إيران الصفوية في ذلك الحقل المعرفي كثيرًا، ومردُّ ذلك في رأي الرويهب إلى أن العلماء الفرس البارزين، مثل مُلّا صَدرا (ت١٦٣٥م)، لم يكن لديهم اهتمام كبير بالمدرسة بعد السينوية التي كانت تستند إليها آداب البحث أكثر من استنادها إلى كتابات ابن سينا نفسه (ص١١١-١١٢). أما الفصل الثالث فيتناول مسألة الطبيعة المتغيرة لنظام التعليم العثماني من زاوية «المطالعة العميقة»، التي تحلُّ خلالها محلَّ العلاقة الشخصية بين المعلِّم والطالب استقلاليةٌ أكبر للكتاب والكلمة المدوَّنة. ويُعزَى جانب كبير من هذه النقلة إلى أعمال أحمد لطف الله المولوي، المعروف باسم مُنجِّم باشي (ت١٧٠٢م) ومحمد ساجقلي زاده (توفي نحو ١٧٣٢-١٧٣٣م). وقد ارتبطت هذه النقلة غالبًا بمأسسة نظام التعليم العثماني عمومًا، حين حلَّت الشهادات العلمية والامتحانات الحكومية المركزية محلَّ منح الإجازة بشكلٍ شخصيٍّ من المعلِّم لتلميذه (ص١٨٢-١٨٣).

أما الباب الثاني من الكتاب، الذي جاء بعنوان «إنقاذ العباد من رِبقة التقليد»، فينتقل من الشرق التيموري إلى أقصى الغرب الإسلامي. وتركِّز الفصول الثلاثة في هذا الباب على المنطقي والمتكلِّم من بلاد المغرب الأوسط في القرن الخامس عشر، محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، وتأثيره في العلماء المغاربة من بعده، مثل الحسن اليوسي. وقد شهدت البلدان العربية التابعة للدولة العثمانية حركة إحياء لعلم المنطق، على وجه التحديد، خلال القرن السابع عشر على أيدي هذا السند العلمي من العلماء المغاربة. وتقدِّم الفصول الثلاثة التي ضمَّها هذا الباب عرضًا للتأثير المغاربي في مصر والحجاز في القرن السابع عشر، ثم تنتقل إلى مركزية ذم التقليد لدى السنوسي وأتباعه، وأخيرًا يتناول الفصل الثالث من هذا الباب خلافَيْن كلاميَّيْن في المغرب خلال ذلك القرن كان المنطقي والمتكلِّم والعالِم الصوفي الحسن اليوسي طرفًا فيهما. ويؤكِّد الرويهب في هذا الباب على مدى اختلاف العلماء الذين يتناولهم عمَّن لحقهم من العلماء، مثل الزبيدي وشاه ولي الله الدهلوي (ت١٧٦٢م) والشوكاني وابن عبد الوهاب، وذلك لتركيز الأوائل على العلوم العقلية (ص١٨٩).

ويؤكِّد الرويهب أن الكتابات التي قدَّموها في المنطق كانت تفوق ما سواها آنذاك في مصر، وأن تلك الأعمال -التي عادةً ما كانت شروحًا على كتب السنوسي- كان لها أثر عميق في مصر العثمانية (وأثر أقل في الأناضول، حيث ساد المذهب الحنفي في الفروع والماتريدي في الأصول، ولم يكونا على الدرجة نفسِها من القبول والتلقّي من المخالفين كما لدى الأشاعرة المالكية)

وفي الحقيقة، من المفيد كثيرًا هنا أن الرويهب يقدِّم نقطتَي البداية والنهاية لصعود العلوم العقلية في بلاد المغرب، الذي يعود إلى بروز الاهتمام بدراستها في أواخر القرن السادس عشر مع وصول العالم التونسي محمد خرّوف الأنصاري (ت١٥٥٨م) الذي استقرَّ في فاس، ثم تراجُعها مع وصول إحياء التيار التقليدي في ظل السلطان العلوي سيدي محمد (ح١٧٥٧-١٧٩٠م) (ص٢١٠، ٢٣٩). وخلال هذا «القرن السابع عشر الطويل»، فإن العلماء من وسط المغرب وجنوبه، وهي المناطق التي كانت تشهد نشاطًا اقتصاديًّا في أعقاب إحياء المغرب لتجارة الذهب والعبيد في غرب إفريقيا أواخر القرن السادس عشر، إما ارتحلوا بأنفسهم وإما أرسلوا طلابهم إلى البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية. وقد كان كثير من هؤلاء العلماء من البربر، وتلقّوا العلم بداية الطلب في الزوايا الصوفية الواقعة في الريف المغربي، لا في مدارس فاس أو مراكش (ص٢١٣-٢١٥). ويؤكِّد الرويهب أن الكتابات التي قدَّموها في المنطق كانت تفوق ما سواها آنذاك في مصر، وأن تلك الأعمال -التي عادةً ما كانت شروحًا على كتب السنوسي- كان لها أثر عميق في مصر العثمانية (وأثر أقل في الأناضول، حيث ساد المذهب الحنفي في الفروع والماتريدي في الأصول، ولم يكونا على الدرجة نفسِها من القبول والتلقّي من المخالفين كما لدى الأشاعرة المالكية) (ص١٩١-١٩٣، ٢٠٣-٢٠٦).

وهنا يجدر بنا التوقف قليلًا لتناول النقاش الذي دار حول السنوسي بوصفه متكلمًا، وذلك للأهمية التي يُوليها الرويهب لهذا العالم المغربي من القرن الخامس عشر، وما أولاه من أهمية للتطورات التي شهدها علم الكلام في بواكير العصر الحديث يشهد على أنها أكبر مما ناله السنوسي من اهتمام في أكثر الدراسات الحديثة. وإذا سلَّمنا بما ذهب إليه الرويهب، فإن السنوسي كان أهمَّ متكلِّم في الحقبة ما بعد التكوينية في العالم الإسلامي حتى القرن التاسع عشر، بدرجة تفوق ابن تيمية والمعتزلة، على الرغم من تلقُّف السلفيين والحداثيين لأفكار هؤلاء في القرنين التاسع عشر والعشرين، ممن عارضوا هيمنة المذهب الأشعري على الفكر الإسلامي في بواكير العصر الحديث (ص٢٧٨-٢٨٠). وقد كان من أفكار السنوسي الرفضُ الحاسم للتقليد، وقد دعا جميع المسلمين إلى تحقيق قدرٍ من الفهم العقلي للإيمان؛ إذ من دون هذا الفهم لن يُعَدَّ المؤمن كذلك يومَ الجزاء، وإن كان على المسلمين في هذه الدنيا أن يُسلّموا بإيمان كل مَن نطق الشهادتين. وقد كان لكتب السنوسي -التي تركِّز على البراهين العقلية والمقولات الأرسطية- أثرٌ هائلٌ في حركة قاضي زاده يفوق أَثَرَ ابن تيمية (ص٢٦٧)؛ ومن خلال ما ذاع من شروحٍ وحواشٍ على كتبه، انتشر استخدام الحِجاج القياسي خارج حدوده القديمة.

وقد تناول اليوسي إحياء الخلاف الذي كان حاضرًا بالفعل في بلاد المغرب خلال القرن السادس عشر، وفيه انخرط العلماء في نقاشٍ حول ما إذا كان النفي هنا يشمل الآلهة الباطلة أم الإله الحقّ أيضًا.

ينتقل الرويهب -في الفصل الأخير من هذا الباب- إلى عملٍ لأحد أهم شُرَّاح السنوسي، وهو الحسن اليوسي، الذي انخرط في مناظرتَيْن كلاميتَيْن وقعتا في المغرب خلال القرن السابع عشر. دارت أولاهما حول التفسير الأمثل لمعنى الشهادة، وكانت قريبًا من سجلماسة في ستينيات ذلك القرن. وفي ردِّه على مجموعة من الطلبة الذين رفضوا أي شكلٍ من أشكال التعامل مع المسلمين الذين لا تتوفَّر فيهم ما يراه هؤلاء الطلبة من معايير الإيمان العقلي، نجد اليوسي يُخالِف السنوسي في تلك المعايير الصارمة، ويرى أن العوام بحاجة إلى التصديق بعقائد الإيمان (ص٢٨٧). ومع ذلك، فقد أتاح ذلك الحوار لليوسي فرصةً لإبراز أهمية علم الكلام، وللرد على ما ورد عن السيوطي (ت١٥٠٥م) من ذمٍّ للمنطق (ص٢٩٩). أما الخلاف الثاني، ذو الصلة بهذا الأمر أيضًا، فيتعلَّق بمعنى النفي في عبارة «لا إله إلا الله». وقد تناول اليوسي إحياء الخلاف الذي كان حاضرًا بالفعل في بلاد المغرب خلال القرن السادس عشر، وفيه انخرط العلماء في نقاشٍ حول ما إذا كان النفي هنا يشمل الآلهة الباطلة أم الإله الحقّ أيضًا. وفي عمل مطوّل، طرح اليوسي على أسس منطقية قولَهُ بأن المنفيّ في الشهادة هو ألّا إله بحقّ مستحقّ للعبادة إلا االله، وإلا لكان المسلم بهذه الكلمة يقول إن الإله الحقّ هو في الواقع المعبود الباطل الوحيد (ص٣١٤). فربما ليس من المستغرب أن يكون هذا النمط من تأثير المنطق في علم الكلام مُقلِقًا للعلماء اللاحقين، كالزبيدي الذي كان يشكو من تدريس المنطق في مصر، بأثرٍ من المغاربة، خلال القرن الثامن عشر (ص٣١٤-٣١٦).

أما الباب الثالث من الكتاب، الذي جاء تحت عنوان «الأئمة الذين قالوا بوحدة الوجود»، فيتجه شرقًا مجدَّدًا، ليتناول أثر الطرق الصوفية في الأناضول والهند، التي دعت إلى اشتباك أوسع مع مفهوم «وحدة الوجود»، فاستحضرت أفكارَ ابن عربي (ت١٢٤٠م) وجعلتها محور المنظومة العلمية في جُلّ القرن السابع عشر. ويركّز الفصل الأول من هذا الباب على تلك النقلة من تبجيل ابن عربي في القرن السادس عشر، بوصفه وليًّا، مع قلة العناية ببعض الجوانب الأكثر حدَّة في فكره، إلى اعتناق كثير من العلماء العثمانيين في القرن السابع عشر -مثل أحمد القُشاشي (ت١٦٦١م) وتلميذه إبراهيم الكوراني، وعبد الغني النابلسي- لنظرية «وحدة الوجود». وقد كان هؤلاء العلماء منتمين للطريقة الشَّطَّارية والنقشبندية، وهي طرق صوفية تنحدر من الهند؛ غير أن الفصل بطرحه مثال الطريقة الخلوتية الحنبلية يقدِّم توصيفًا مثيرًا للدهشة لأولئك الحنابلة الذين أيَّدوا أفكار ابن عربي (ص٣٥٧). وهنا يرى الرويهب أن علماء اليوم بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لاستيعاب كيف أن المسلمين في بواكير العصر الحديث قد اختلفت مشاربهم في النظر إلى أفكار ابن عربي وتناولها، وألّا يختزلوا الأمر في أنهم كانوا إما مؤيدين له وإما معارضين له.

أما الفصل الثاني فيواصل فيه الرويهب حلَّ ألغاز الصلة بين المذهب الحنبلي والأشعري والكتابات الصوفية المستلهمة من ابن عربي، لافتًا الانتباه إلى أساليب مهمة عبَّر من خلالها علماء بارزون، مثل الكوراني، عن رفضهم لبعض جوانب المذهب الأشعري مثل «جريان العادة»، لصالح القول بالتسبيب الثانوي الذي قال به كلٌّ من الحنابلة وابن عربي (ص٣٩٧-٣٩٩). ويرى الرويهب -على نحوٍ قد يبدو استفزازيًّا- أن خلاصة هذا الفصل أن أصل الحركة السلفية المعقَّدة التي ظهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين يعود في جانبٍ منه إلى هذا الاحتشاد والتقاء المذهب الحنبلي بالتصوف الذي وجد طريقه إلى الفكر السُّني في القرون السابقة (ص٤١٢-٤١٣). ثم يأتي الفصل الثالث فيتناول كيف دافع الكوراني والنابلسي عن نظرية «وحدة الوجود» من منحى كلامي، في مواجهة انتقادات سعد الدين التفتازاني (ت١٣٨٩م)، ويرى الرويهب أن هذين العالِمين كانا في تبنِّيهما لجميع العواقب التي قد تنتج عن هذا المفهوم على الدرجة نفسِها من الحدَّة التي طبعت أتباعَ ابن عربي الأوائل.

ويقدِّم الرويهب في خاتمة الكتاب عرضًا موجزًا ومفيدًا لمسار الكتاب، ويطرح رؤيةً صريحةً مناهضةً للنظر إلى الجدل والمناظرات التي جرت في العالم الإسلامي في بواكير العصر الحديث وَفْقَ تعامل الباحثين المسلمين مع النصوص الأوروبية. وكذلك فإنه يصف المحاولات السابقة الأخرى لإيجاد مؤشِّر للإبداع الإسلامي في تلك الحقبة بأنها غير ذات صلة، ومن بينها ذلك النقاش حول إغلاق باب الاجتهاد.

إن كيفية فهمنا للمسارات الفكرية في العالم الإسلامي في بواكير العصر الحديث لها آثار عميقة في فهمنا لتلك الحقبة التي ما زالت تُسمَّى العصر بالذهبي للفكر الإسلامي، وكذلك في رؤيتنا لما يُسمَّى بالحركات الإصلاحية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وكما أشرتُ آنفًا، فإن هذا كتابٌ مهمٌّ، وهو كتاب كان العلماء في بواكير العصر الحديث سيقرؤونه بنهمٍ وشغفٍ. فقد كتب الرويهب عن هذا الموضوع على مدى عقدٍ تقريبًا من اليوم، ومحتوى العديد من مقالاته والفصول التي كتبها في أعمال مُحرَّرة قد ضُمِّنت في كتابه هذا. ومَن يتابعون أعماله وكتاباته السابقة سيروق لهم أن هذا العمل أكبر من مجموع أجزائه، ويتجاوز فكرة جمع الكتابات السابقة في عملٍ واحدٍ؛ فإجمالي العمل يحمل طابعًا تحليليًّا طموحًا. ولكن هناك فرصة جيدة أن الباحثين في التاريخ الإسلامي الذين يتناولون الحقبة التكوينية أو الحقبة الحديثة سيتجاوزون هذا الكتاب، الذي يبدو مكثفًا أحيانًا؛ لأنهم سيرون فيه عملًا هامشيًّا غيرَ ذي صلة بأبحاثهم ودراساتهم. ولكن هذا تصوُّر خاطئ. ولكن نظرًا لضيق المساحة المتاحة لديَّ، فلا يمكنني هنا تقديم حُجَّتي مكتملةً؛ ولذا سأقول فقط إن كيفية فهمنا للمسارات الفكرية في العالم الإسلامي في بواكير العصر الحديث لها آثار عميقة في فهمنا لتلك الحقبة التي ما زالت تُسمَّى العصر بالذهبي للفكر الإسلامي، وكذلك في رؤيتنا لما يُسمَّى بالحركات الإصلاحية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ففي القراءة الدقيقة والمفصَّلة التي يقدِّمها الكتاب للقرن السابع عشر الطويل، يحوي العديد من الأفكار والرؤى حول أهمية الحقبتَيْن السابقة واللاحقة على ذلك القرن وطبيعتهما؛ ولذا ينبغي على المشتغلين بالتاريخ الفكري الإسلامي قراءته بغضِّ النظر عن الحقبة الزمنية مجال اختصاصهم.

[1] نُشرت في العدد الثاني من المجلد ١٣٧ من مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية (Journal of the American Oriental Society).