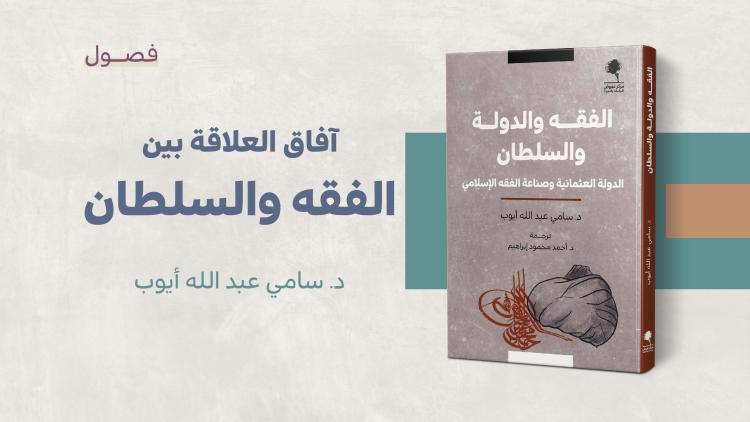

آفاق العلاقة بين الفقه والسلطان

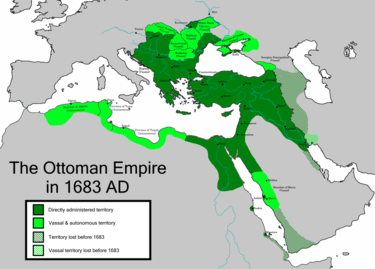

أشار كثيرٌ من الدراسات إلى دور الدولة في تطور الفقه الإسلامي واستمراريته[1]. وأما على صعيد السياق العثماني، فقد لفتت الدراساتُ العِلْميةُ التي قام بها كلٌّ من جيمس بلدوين (James Baldwin)، وجاي بوراك (Guy Burak)، وكولن إمبر (Colin Imber)، وبابر يوهانسن (Baber Johansen)، ورودولف بيترز (Rudolph Peters) النظرَ إلى العلاقة المعقَّدة بين السلطنة العثمانية والمذهب الحنفي[2]. وقد أفاد هذا الكتابُ من إسهامات هؤلاء الباحثين. وسأحاول في هذا القسم تنقيحَ بعض النتائج التي خلصوا إليها؛ من أجل تأسيس الخلفية التي سأنطلق منها في دراسة مذهب متأخري الحنفية.

يُثْبِتُ بابر يوهانسن (Baber Johansen) في دراسته المعنونة "الفقه الإسلامي والخراج والإجارة في مصر أواخر العصور الوسطى" (Islamic Law of Land Tax and Rent in Late Medieval Egypt) الدورَ الفاعل للمُفْتِينَ وفتاواهم في التغيير التشريعي. ويبيِّن يوهانسن كيف أعاد ابنُ نجيم، مفتي مصر، تقييمَ المنهج الحنفي في الخراج والإجارة، وكيف أعاد صياغتَهُ على نحو يَصُبُّ في مصلحة الدولة ويعود بالنفع على النخبة فيما كَتَبه عن الأوقاف؛ فقد تمكَّن -بفضل فتواه- من إحداث تغييرٍ تشريعيٍّ أفضى -في نهاية المطاف- إلى ضربٍ من التغيير الاجتماعي المنشود. وعلى هذا النحو، يعزو يوهانسن إلى المـُفْتِين المسؤوليةَ عن إحداث التغيير التشريعي والقدرة عليه. زِد على هذا أن ابن نجيم -في رأي يوهانسن- هو الذي حدَّد المذهب المعتمَدَ الذي رُوعِيَ وعُمِل به في زمانه. وعلى الرغم من أن فتاوى المـُفْتِينَ كانت تفتقر إلى الإلزام، فمن الواضح أن المفتي كان قادرًا من خلال منصبه وتصريحاته على تمهيد السبيل أمام وقوع بعض التغييرات التشريعية والاجتماعية جليلة الخطر.

ولعل يوهانسن هو الباحث الوحيد -فيما أعلم- الذي لم يلاحظ التغيُّر الذي طرأ على الأحكام الفقهية الخاصة بملكية الأرض فحسب، ولكنه لاحظ أيضًا وجود تقليدٍ حنفيٍّ متأخرٍ خرجت من رَحِمِه أقوالٌ وفقهاء، وتشكَّل داخله [أي: داخل هذا التقليد] إجماعٌ جديدٌ. وهذه نقطةٌ مهمةٌ. ويرى هذا الكتابُ أن التغيرات التي طرأت على الأحكام الفقهية في السلطنة العثمانية ينبغي النظرُ إليها في مسار مذهب متأخري الحنفية، دون تحليلها بوصفها أفعالَ آحادٍ من الفقهاء معزولين عن سياقاتهم التاريخية والاجتماعية. وفي العموم، تعزو المناقشاتُ بين فقهاء الحنفية (خلال تلك الفترة) سلطة إحداث التغيير الفقهي إلى المتأخرين.

ويُثْبِتُ جاي بوراك (Guy Burak) في كتابه "النشأة الثانية للفقه الإسلامي: المذهب الحنفي في فجر الدولة العثمانية الحديثة" (The Second Formation of Islamic Law: The Ḥanafī School in the Early Modern Ottoman Empire)[3] أهميةَ الدور الذي اضطلع به شيخُ الإسلام في السَّلْطنة العثمانية في عملية التغيير التشريعي. ويتمثَّل الإسهام الرئيس الذي قدَّمه كتابُ بوراك في إيضاحه كيف أنشأت الدولةُ العثمانيةُ -مُمَثَّلَةً في شيخ الإسلام- مدونةً فقهيةً سلطانيةً لمواصلة التغيير التشريعي المنشود. وقد ذهب بوراك إلى أن شيخ الإسلام قد خُوِّل السُّلْطة التي تسمح له "بتحديد النصوص التي ينبغي إدراجُها في المدونة الفقهية السلطانية؛ بأثرٍ من الطبيعة الهرمية المركزية للهيئة الدينية القضائية في السلطنة"[4]. وهكذا، فإن مركزية الدولة العثمانية في بناء مدونة فقهية سلطانية أمرٌ يستحقُّ الاهتمام.

ومن السمات الرئيسة التي امتاز بها كتابُ بوراك تأكيدُهُ لفكرة أن "نشأة المذهب الرسمي العثماني كانت تعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على مفهوم القانون العثماني". ويؤكِّد بوراك أن الدولة العثمانية حاولت "أن تُنَظِّم بنيةَ وتعاليمَ فرع مخصوص داخل المذهب الحنفي عن طريق تعيين المفتين، وإنشاء هيئة علمية سُلْطانية ذاتِ طابع هرمي"

ولا يمكن أن يُخْتَزَلَ تبنّي الدولة العثمانية للمذهب الحنفي -فيما يرى بوراك- في مجرَّد إسباغ الدولة رعايتَهَا على هذا المذهب[5]، ولكنه يذهب -خلافًا لذلك- إلى أنه كان "ثمة تدخُّلٌ مؤثِّرٌ من جانب الدولة العثمانية في بنية المذهب وتعاليمه". ومن هذا المنطلق، كان التأييدُ العثمانيُّ للمذهب الحنفي مختلفًا عن الدعم الذي أحاط به الحُكَّامُ المسلمون السابقون الفقهاءَ والعلماء[6]. وقد تجلَّى تدخلُ الدولة العثمانية في كثيرٍ من "الممارسات المؤسسية والإدارية؛ كتعيين المـُفْتين، وإنشاء هيئة علمية سلطانية ذات بنية هرمية"[7]. ومن السمات الرئيسة التي امتاز بها كتابُ بوراك تأكيدُهُ لفكرة أن "نشأة المذهب الرسمي العثماني كانت تعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على مفهوم القانون العثماني". ويؤكِّد بوراك أن الدولة العثمانية حاولت "أن تُنَظِّم بنيةَ وتعاليمَ فرع مخصوص داخل المذهب الحنفي عن طريق تعيين المفتين، وإنشاء هيئة علمية سُلْطانية ذاتِ طابع هرمي"[8].

ويعتقد بوراك أن ثمة تطوراتٍ أربعة أسهمت في تطور مفهوم "مذهب الدولة"، هي: "(1) نشأة هيئة عِلْمية سلطانية ذات بنية هرمية؛ (2) ما درجت عليه الدولةُ من تعيين المـفتين؛ (3) تنظيم الدولة/الأسرة الحاكمة لبنية المذهب وتعاليمه؛ (4) ظهور قانون سلطاني للأُسر الحاكمة في الأقاليم الإسلامية المشرقية في حقبة ما بعد المغول"[9]. ويؤكِّد بوراك أن العوامل الثلاثة الأولى كانت تعتمد على العامل الرابع، ويوضِّحُ "أن الدولة العثمانية أسهمت في نشأة مذهب حنفي عثماني من خلال بعض الممارسات الإدارية وإصدار المراسيم والقوانين التي شكَّلَتْ في مجموعها جزءًا من مدونة قانونية وخطاب قانوني يخصُّ الدولة العثمانية"[10].

وثمة دعوى مهمَّة يسوقها بوراك في سرديته، تتمثَّلُ في اعتراضه على ما شاع القولُ به من أن الانقطاع الذي طرأ على تاريخ الفقه الإسلامي في القرن التاسع عشر الميلادي، وهو الانقطاعُ الذي استهلَّته الدولةُ القومية المعاصرة، وقع "حين حلَّتْ قوانينُ تلك الدولة وهيئتُها التشريعيةُ مَحِلَّ فقهٍ إسلاميٍّ أكثر مرونةً وأعظم تنوعًا"[11]. ويؤكِّد بوراك "أن الدور الذي اضطلعت به الدولُ في تنظيم الفقه الإسلامي، والتدخل المتزايد للحُكَّام فيما بعد الحقبة المغولية يمكن ملاحظتُهُ منذ القرن الخامس عشر الميلادي (وربما قبل ذلك)"[12] ؛ ومن هنا فإن "الدولة العثمانية كانت تسعى من خلال تعيين الفقهاء -سواء بصورة مباشرة أو عن طريق شيخ الإسلام في السلطنة (والهيئة العلمية ذات البنية الهرمية في العموم) منذ منتصف القرن السادس عشر الميلادي- إلى تحديد مضمون الفقه الإسلامي، أو بعبارة أخرى إلى صياغة نُسْخَةٍ مخصوصةٍ من المذهب الحنفي مُسْتَقَاةٍ من طائفة واسعة من أقوال الفقهاء"[13].

وقد أكَّد الفقهاءُ الحنفيةُ أنفسُهم على شرعية دور السلطنة العثمانية في الخطاب الفقهي وتقبَّلوها؛ إذ كانوا يسعون إلى إنشاء نظام تشريعي يُنْظَرُ فيه إلى سياسات الدولة بعينِ الاعتبار.

وتروم هذه الدراسةُ التي نُقَدِّمُ لها إعادةَ النظر في تصوُّر بوراك لتقييم المدونة الفقهية السُّلْطانية العثمانية، وهو التصورُ المتمركزُ حول الدولة. فالدولة العثمانية تبدو في سردية بوراك كأنها المحدِّدُ الوحيد للمذهب الحنفي خلال هذه الحقبة المتأخرة. ولعل التقسيم المُقنع الذي قدَّمه بوراك للفقهاء إلى فقهاء متمركزين حول الدولة وفقهاء مُسْتَقِلِّين عنها قد يُفَسِّرُ بعض جوانب التقاليد الحنفية المحلية في الأناضول وسوريا وفلسطين ومصر. بيد أن هذا التقسيم للفقهاء في مقابل الدولة لن يصمد أمام المكانة البارزة التي نعمت بها حُجِّيَّةُ الأوامر السلطانية العثمانية وفقهاءُ السَّلْطنة في الشطر الأعظم من الدرس الفقهي الذي قدَّمَهُ الفقهاءُ والمفتون الذين لم تُعَيِّنْهم الدولةُ العثمانية. وثمة طريقةٌ بديلةٌ لتناول هذا التطور -فيما أعتقد- تتمثَّل في تحديد التغيُّر الرئيس الذي طرأ على الالتزام الفقهي لمتأخري فقهاء الحنفية: من حيث تقبُّل الخطاب الفقهي الحنفي بأسره، وليس آحاد فقهاء الحنفية، لقيام السلطان بدور تشريعي، وإسباغ شيء من القيمة الإثباتية على أوامره ومراسيمه.

وإنني أزعم أيضًا أن التقاليد الحنفية المحلية في الأناضول وسوريا وفلسطين ومصر تُعَدُّ جزءًا من التطور الأكبر للتقليد الحنفي المتأخر في مطالع العصر الحديث، مع الإقرار بحُجِّيَّة الأوامر السلطانية التي شكَّلت سمةً عامةً للمذهب. ومن السمات المائزة لهذه التقاليد الفقهية المحلية أنها خضعت لتأثير الأعراف المحلية والوقائع الاجتماعية؛ فأثارت نقاشًا حيويًّا وجدلًا صاخبًا حول طائفةٍ من المسائل[14]. وأعتقد أن فكرة "مذهب الدولة" -كما يجري التنظير لها في بعض الكتابات الاستشراقية- تنطوي على شيءٍ من التناقض المصطلحي؛ فالمذهب الحنفي لم يترك بنيةَ سُلْطتِهِ للسُّلْطان العثماني؛ لمجرد وقوع بعض التدخلات "البنيوية" من جانب الدولة في مسألة تعيين المفتين والقضاة، كما يُدَّعى. فدراسة بوراك تغضُّ الطرف عن طبيعة الإطار الفقهي، الذي يتجلَّى في الفقه الإسلامي في مفهوم المذهب. وقد أكَّد الفقهاءُ الحنفيةُ أنفسُهم على شرعية دور السلطنة العثمانية في الخطاب الفقهي وتقبَّلوها؛ إذ كانوا يسعون إلى إنشاء نظام تشريعي يُنْظَرُ فيه إلى سياسات الدولة بعينِ الاعتبار.

وبالإضافة إلى ما تقدَّم، يُعِيدُ كتابُنَا هذا النظرَ في بعض النتائج التي انتهى إليها بوراك، والمتعلِّقة بالقضايا المركزية في الدرس الحنفي المتأخر؛ فمن ذلك مثلًا أنه يرى أن شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية كان بحاجة إلى إقرار السلطان ليُفْتِي بقول الأقليَّة في المذهب، وأنه من خلال إصدار بعض المراسيم للوفاء بهذا الغرض، كان السلطان العثماني قادرًا على تشكيل أحكام المذهب وتحديد ما يُكَوِّنُ الشريعة[15]. بيد أنه ينبغي علينا أن نتساءل عن السبب في أن اعتماد قول الأقليَّة كان رهينًا بموافقة السلطان؟ لا يفتأ متأخرو الحنفية يؤكدون على نحو مطرد -في مؤلفاتهم في الفروع الفقهية- أن القول الراجح ينبغي أن يكون هو القول المبدئي الذي يعتمده القضاةُ في استدلالهم القضائي وفي الدعاوى القضائية بين رعايا السلطنة[16]. وقد دأبوا كذلك على توجيه النقد إلى الفقهاء والقضاة الذين يعتمدون قولًا ضعيفًا أو مرجوحًا. وتؤكد المناقشاتُ الحنفية المتأخرة المتعلِّقة بمحددات ولاية القضاة أن للسلطان الحقَّ في إلزام القضاة بالتقيُّد بالأقوال الراجحة في مذاهبهم[17]. وينصُّ هؤلاء الفقهاء على أن السلطان يستطيع أن يأمر القضاة بإصدار أحكامٍ توافق قولًا محددًا في مسألة خلافية داخل المذهب؛ طلبًا لتحقيق المصلحة العامَّة[18]. وقد انعقد إجماعُهم على أن السلطان ينبغي أن ينصَّ على هذا الشرط صراحةً في خطابات تعيين القضاة[19]. ويلوح لي أن فهم إعادة هيكلة المذهب وإعادة تشكيل الخطاب الفقهي الحنفي الداخلي شرطٌ ضروريٌّ لتحليل التطور الفقهي المتأخر في السلطنة العثمانية.

ومن الضروري أن ندرك أن حُجِّيَّة الأوامر السلطانية لم تكن حجيةً مطلقةً في المسائل الدينية أو الفقهية. وإنما كان شيخُ الإسلام في واقع الأمر -الذي كان يُعيَّنُ عادةً بمرسوم سلطاني- يتمتَّع بسُلْطةٍ هائلة. ويلاحظ رجب شينتورك (Recep Şentürk) أن مَنْ يتقلَّد هذا المنصب كان يحظى بسلطان كبير على مجالات العدالة والتعليم والدِّين[20]، وكان منوطًا به تحقيقُ التناغم بين الإجراءات التي تتخذها الدولةُ، ولا سيما الإجراءات التي يتخذها السلطانُ والصدرُ الأعظم، وبين الشريعة، وكان له الحقُّ في الاعتراض على أي عملٍ تقوم به الدولةُ يرى أنه مخالفٌ للشريعة. وكان من المهام المنوطة به التحقُّقُ من أن السلطان الجديد يحوز جميع صفات الرئاسة التي استوجبت الشريعةُ توافرَهَا في الخليفة. فإذا تحقَّق من ذلك، بايعه وأقامه على العرش في احتفالٍ جرت العادةُ بعقده في ضريح السلطان أيوب [أبي أيوب الأنصاري]، الصحابي الجليل الذي دُفِنَ في إسطنبول. وكذلك كان شيخُ الإسلام قادرًا على خَلْع السُّلْطان إذا قضى بأنه لم يَعُدْ مؤهلًا لشغل هذا المنصب. وتجدرُ الإشارةُ إلى أن ثُلُثَ السلاطين العثمانيين تقريبًا قد خُلعوا بفتوى من شيخ الإسلام[21].

وتُسهم دراسةُ رودلف بيترز أيضًا (Rudolph Peters) في إثراء فهمنا للكيفية التي يمكن أن نتناول من خلالها فكرة وجود مذهب حنفي رسمي؛ حيث ذهب إلى أن "المذهب الحنفي صِيغَ بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر للميلاد على نحوٍ غدا معه بنيةً واضحةً من الأحكام التي يستطيع القضاةُ تطبيقَها"[22]. ويرى بيترز أن الدولة العثمانية وفقهاء الحنفية "وضعوا مجموعةً من القوانين التي لم تدع حيزًا كبيرًا لتقدير القاضي في المسائل الفقهية"[23]؛ فقد "حدَّدوا طبيعة المذهب الحنفي السائد تحديدًا دقيقًا، وصاغوا بأثرٍ من ذلك جملةً واضحةً من الأحكام، وقيَّدوا حرية القاضي في أن يختار أقوالًا بعينها من المذهب الحنفي"[24]. ويزعم بيترز "أن المذهب الحنفي كان هو المذهب الذي تقبَّل مثل هذه الممارسات الإدارية، دون إبداء أية تحفظات"[25].

ويومئ بيترز إلى أن الدولة العثمانية درجت على تعيين القضاة الحنفية، وترسمت خُطَى السياسة المتبعة أيام العصر المملوكي، وهي السياسةُ التي كانت تُوجِبُ على القضاة الأخذَ بالقول الراجح في المذهب دون غيره. والحقُّ أن ما ذهب إليه بيترز من وصف هذه السياسة العثمانية بأنها سياسةٌ "تقييديةٌ" بحاجة إلى إعادة نظرٍ في ضوء ما انعقد عليه الإجماعُ في شروح الفقه الحنفي من أن قضاة الحنفية ينبغي عليهم الالتزامُ بالأقوال الراجحة في المذهب. ويرى الحنفيةُ أن القضاة الذين لم يلتزموا بأصول مذهبهم ولا بأقواله كانوا يَصْدُرُونَ في عملهم عن تقديرهم الشخصي الخالص[26]. والواقع أن بيترز كان مُحِقًّا فيما ذهب إليه من أن الفقهاء الحنفية والدولة كان بينهما من التعاون الوثيق ما أفضى إلى بلورة المذهب الحنفي في الدولة العثمانية[27]، بيد أنه ليس صحيحًا أن نفترض أن الفقهاء الحنفية تقبَّلوا الممارسات الإدارية العثمانية دون قيد أو شرط[28].

ويؤكِّد حلاق أن "الفقه الإسلامي كان نظامًا يعمل بمعزِلٍ عن سلطان الدولة والحكومة، فحقَّق في هذه السبيل قدرًا ملحوظًا من الاستقلال والنجاح"

ويؤكِّد وائل حلاق أنه "على الرغم من أن المحامي أو الفقيه القانوني الغربي ينظر إلى هيمنة الدولة على السُّلْطة القانونية وممارستها لها بوصفهما أمرًا مألوفًا لا نكارة فيه، فإن مثل هذه النظرة لم تكن واضحةً ولا معياريةً لدى نظيره المسلم، بل إنها كانت أقلَّ وضوحًا بما لا يتقارب بالنسبة لجماهير المسلمين في شتَّى أنحاء العالم"[29]. ويلاحظ حلاق أن "الفكر الإسلامي المعاصر يعاني تمزُّقًا واضحًا بين تصورين للسلطة الفقهية: ينبثق أحدُهما من الدولة، في حين يَصْدُرُ الآخرُ عن جهة أخرى. ويقصد حلاق بهذه الجهة الأخرى سلطة الفقهاء، التي يؤكِّد أنها كانت "على مدار أكثر من ألف عام هي التصور السائد الذي لا نظير له بحقّ، في حين أن التصور القائل بأن الدولة هي مستقرّ هذه السلطة لم يُسْتَحْدَث في هذه الدول إلا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين للميلاد. ويُلَخِّصُ هذا التمزقُ بين مصدري السلطة الانقطاعَ الفقهي (إن لم يكن الانقطاع الثقافي والاجتماعي) الذي وقع بالتزامن مع استحداث ما اصطُلِح على تسميته بالإصلاح الحديث"[30]. وصفوة القول أن حلاقًا يعتقد أن السُّلْطة التشريعية في الفقه الإسلامي صِيغَت معرفيًّا على نحو يجعلها منفصلةً عن السلطة السياسية، وأن المعرفة الفقهية كانت هي النطاق الذي اختصَّ به الفقهاءُ على نحو حصري[31]. ويؤكِّد حلاق أن "الفقه الإسلامي كان نظامًا يعمل بمعزِلٍ عن سلطان الدولة والحكومة، فحقَّق في هذه السبيل قدرًا ملحوظًا من الاستقلال والنجاح"[32]. وقد اهتدى حلاق إلى هذه النتيجة؛ "لأن الفقهاء المسلمين كانوا يربطون عادةً بين الحكومة والدولة من جهة، والفساد والغصب والنزعة الدنيوية من جهة أخرى"[33].

والحقُّ أنني لستُ أنازع حلاقًا فيما ذهب إليه جازمًا من أن نقل السُّلْطة الفقهية من الفقهاء المسلمين إلى الدولة يُمَثِّل أهمَّ ظاهرة من ظواهر التغيير الفقهي الإسلامي الحديث[34]. بيد أن معالجة سلطة السلاطين في المؤلفات الفقهية التي وضعها متأخرو الحنفية تحملنا على إعادة النظر في تلك الدعوى القائلة بأن الفقه الإسلامي كان مستقلًّا عن السلطة السياسية تمام الاستقلال. ويتبيَّن من مراجعة كتابات الفقه الحنفي أن السلطان العثماني كان يضطلع بدور معترف به في إنفاذ القانون، وحل المنازعات، والنظر في المظالم من خلال المجالس القضائية التي كان وجودُها أمرًا سائغًا بمقتضى السياسة الشرعية. وفضلًا عن هذا الدور، عرفت الأوامرُ والمراسيمُ التي تُصْدِرُهَا الدولةُ طريقَها إلى الشروح المـُعْتَمَدَة في الفقه الحنفي وأدبيات الفتوى، وحازت قيمةً إثباتيةً في الخطاب الفقهي.

ويعارضُ شيرمان جاكسون (Sherman Jackson) في دراسته المهمَّة عن شهاب الدين القرافي (ت 1285م) ما شاع من الإصرار على وصف الفقه الإسلامي بأنه قانون "مقدَّس" أو قانون "ديني"، ويومئ إلى أن تصنيف الفقه الإسلامي على هذا النحو إنما هو ثمرة مقاربةٍ خاصةٍ للقانون مبنيَّة على مركزية الأحكام القانونية[35]، ويدعو جاكسون إلى إعادة النظر في القانون من منظور الممارسة القانونية، مُعَوِّلًا في ذلك على التجربة القانونية الأمريكية، وخصوصًا مذهب الواقعية القانونية في هذه التجربة[36]. ويؤكِّد جاكسون أن ميزة هذا النهج الذي يدعو إلى الأخذ به "أنه يُتِيحُ إطارًا أكثر جدوى يمكن من خلاله دراسةُ العلاقةِ بين القانون والحكومة". ومن شأن التمييز بين القانون والممارسة القانونية أنه "يضع حدودًا واضحةً بين الفعل الرئيس المتمثِّل في صناعة القانون أو تفسيره، وبين النشاط الفرعي المتمثِّل في تطبيق هذا القانون". ويرى جاكسون أن هذا النهج أمرٌ ضروريٌّ لتحديد الترابط القائم بين الفقه الإسلامي والحكومة. وإنني أزعم في دراستي هذه أن دور الدولة العثمانية في الممارسة الفقهية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدورها المفترض في الحُكْم.

ويثبت جاكسون -من خلال القرافي- أن لرئيس الدولة دورًا تشريعيًّا، وإن لم تنزل أقوالُهُ الفقهية منزلةَ الفتاوى

ويشير جاكسون إلى أن الفقه الإسلامي يمتاز بالشمول من منظور الأحكام القانونية، بيد أنه يقتصر على مجالات اهتمام بعينها إذا نُظِرَ إليه من منظور الممارسة القانونية. ويتناول جاكسون -مستندًا إلى دراسته للقرافي- مسألة ما إذا كانت سلطة الحكومة تنطبق على القانون أو الممارسة القانونية، ويقف على أحد الأدوار التي تضطلع بها سلطةُ الدولة في مجال مهم يتمثَّل في الإجراءات المدنية والجنائية، وهو المجال الذي يُعْرَفُ في المصطلح الإسلامي بالمعاملات. ويرى جاكسون أن القرافي يترك للدولة كلًّا من الولاية القضائية المباشرة والسلطات التقديرية؛ ابتغاءَ تمكينها من النهوض بواجباتها؛ كحشد الجيوش، وإعلان الحرب، وإسناد الوظائف العامَّة إلى مَنْ تتوافر فيهم شروطُها، وما أشبه. ومع ذلك، فإن مذهب القرافي في وضع المعايير الخاصة الممارسة القانونية يهدف إلى تضييق نطاق المجالات التي تدَّعي فيها الحكومةُ أن لها السلطة قانونًا لحلِّ النزاعات. ويثبت جاكسون -من خلال القرافي- أن لرئيس الدولة دورًا تشريعيًّا، وإن لم تنزل أقوالُهُ الفقهية منزلةَ الفتاوى[37].

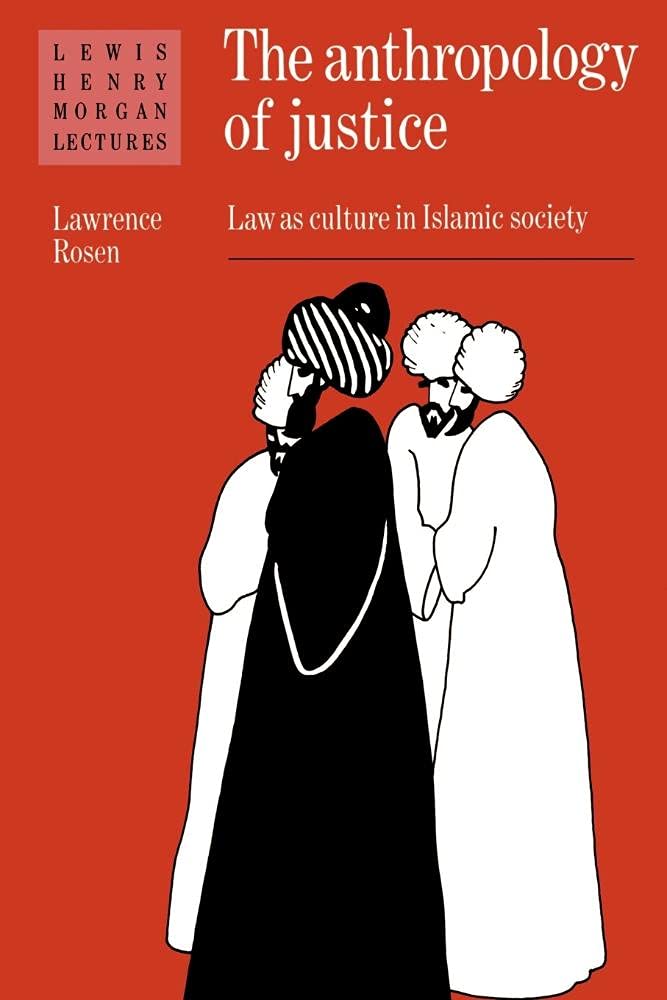

وقد شهدت الدراساتُ الإسلاميةُ منذ العقود الأخيرة من القرن العشرين تحولًا نحو البحث والعمل الميداني الإثنوغرافي والأنثروبولوجي، وهو التحول الذي أثمر صورةً أكثر تشعبًا للكيفية التي أسهمت الثقافاتُ المحليةُ من خلالها في تشكيل الممارسة الفقهية. ومن الأمثلة الدالَّة على ذلك كتاب لورانس روزن (Lawrence Rosen) المعنون "أنثروبولوجيا العدالة: القانون بوصفه ثقافة في المجتمع الإسلامي" (Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society)، وهو الكتابُ الذي صدرت طبعتُهُ الأولى سنة 1989م. ويرى روزن في دراسته الأنثروبولوجية للممارسة القانونية للقضاة ومحاكمهم في مدينة صفرو المغربية -خلال ستينيات القرن العشىرين وسبعينياته- أن "القضاة المسلمين لا يركّزون على المبادئ القانونية الموضوعية [أي: غير الإجرائية]، ولا يُبْرِزُونَ المفاهيم السابقة، ولا يستخدمون أسلوب التعليل القضائي على نحوٍ يؤدي إلى طرائق في التحليل القانوني تتَّسم بقدرٍ أكبر من الدقَّة"[38]. وإنما كان الهدف الرئيس الذي يتغيَّاه القاضي من وراء الفصل في قضيةٍ ما هو التعرف إلى ما ينشأ عن حُكْمه من آثار على العلاقات الاجتماعية للمتقاضين. والغاية الأساسية التي يروم القاضي تحقيقها -فيما يرى روزن- هي "مساعدة الناس على التفاوض حول علاقاتهم خارج النطاق القانوني"[39].

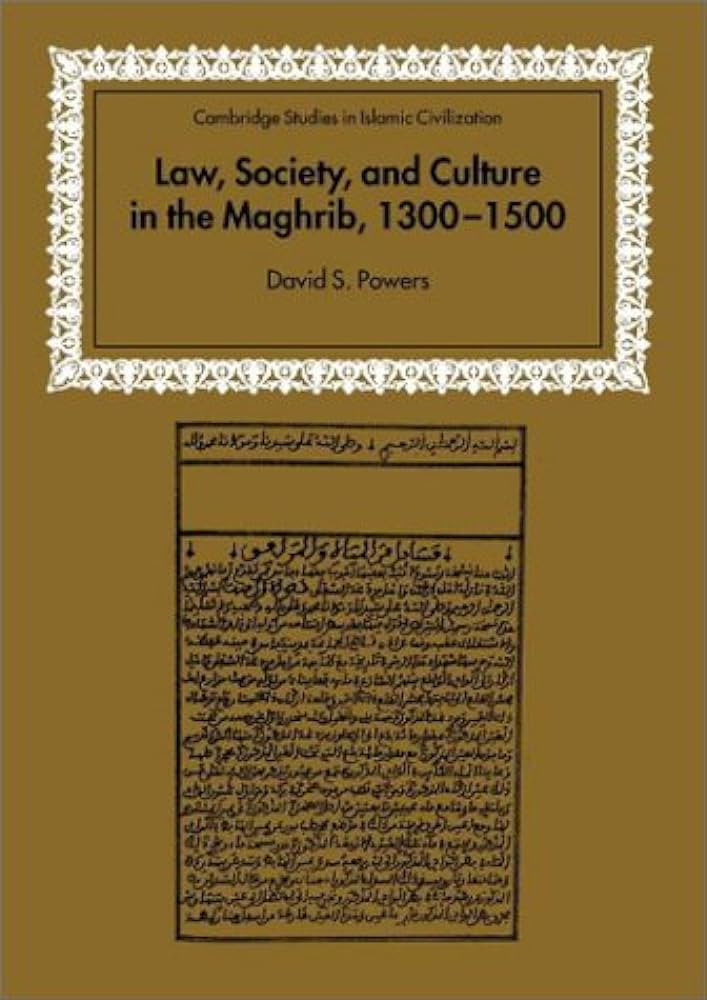

ويصف ديفيد باورز في كتابه "القانون والمجتمع والثقافة في المغرب (1300-1500م)" (Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300- 1500) النتائجَ التي خلص إليها روزن بأنها محاولةٌ لتنقيح فكرة فيبر حول "عدالة القاضي" (kadijustiz)[40] ، وهي الفكرةُ التي عرَّفها [أي: فيبر] بأنها "نظامٌ قانونيٌّ يُخَوَّل فيه للقضاة سُلْطَةُ الفصل في كل قضية تبعًا لما يعتقدون أنه حيثياتٌ موضوعيةٌ فرديةٌ تتعلَّق بها، دون الإشارة إلى بنية ثابتة ومتماسكة من المعايير أو الأحكام، وبغير استخدام مجموعة منطقية من الإجراءات القضائية"[41]. ويرى ماكس فيبر أن القضاة مسوقون فيما يُصْدِرُونَهُ من أحكامٍ بجملة من الاعتبارات المتصلة بالسياسة والأخلاق والمصلحة الشخصية والمنفعة العامة[42]. وقد ذهب باورز إلى أن "روزن يزعم -خلافًا لماكس فيبر- أن الفقه الإسلامي يمتاز بالعقلانية والاتساق، على الرغم من اعتماده في هذه النواحي على مهارة القاضي في تفسير شهادة الشهود الموثوقين، وتقييم المصالح الاجتماعية المتعارضة، والاعتماد على الخبراء المحليين"[43]. ولهذا، فإن دراسة روزن تُقَدِّمُ رؤى مهمَّة عن المؤسسات الاجتماعية والثقافية في المغرب، ولكنها فيما يتعلَّق بالخطاب الداخلي للفقه الإسلامي لا تفصح إلا عن القليل[44]. على أنني أعتقد -خلافًا لباورز- أن مقاربة روزن لا يمكن اعتبارها تنقيحًا لفكرة عدالة القاضي (kadijustiz) عند فيبر، وإنما كان تركيزُهُ الأساسيُّ على العناصر الكامنة وراء الخطابات الفقهية. ولا يُعْنَى التحقيقُ الأنثروبولوجيُّ في العموم -من حيث هو أحدُ مناهج البحث- بالخطابات الفقهية الداخلية للنُّظُم القانونية والفقهية[45].

- الهوامش

-

[1] Sherman Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al- Din al- Qarafi (Leiden: Brill, 1997), 185- 224; Mohammad Fadel, “Adjudication in the Maliki Madhhab: A Study of Legal Process in Medieval Islamic Law” (PhD diss., University of Chicago, 1995), 2- 120; Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law: 9th- 10th Centuries C.E. (Leiden: Brill, 1997), 200.

[2] Baldwin, Islamic Law and Empire; Imber, Ebuʾs- Suʿud; Johansen, Land Tax and Rent; Rudolph Peters, “What Does It Mean,” 147- 58.

[3] صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب عن مركز نماء للبحوث والدراسات، بترجمة: أسامة شفيع السيد، وأحمد محمود إبراهيم، بيروت، الطبعة الأولى، 2018م. (المترجم)

[4] Burak, Second Formation, 206, 210.

[5] Burak, “The Second Formation of Islamic Law: The Post- Mongol Context of the Ottoman Adoption of a School of Law,” Comparative Studies in Society and History 55 (2013): 580.

[6] Burak, “Second Formation,” 583.

[7] Ibid., 584.

[8] Burak, Second Formation, 13- 15.

[9] Burak, “Second Formation,” 584.

[10] Ibid.

[11] Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002); Hallaq, Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Chibli Mallat, Introduction to Middle Eastern Law (Oxford: Oxford University Press, 2009).

[12] Burak, Second Formation, 30.

[13] Ibid., 408; Burak, “Second Formation,” 580, 600, 601.

[14] أورد فقهاءُ الحنفية في الولايات العربية كثيرًا من المسائل -كصلاة الرغائب، ووقف النقود- بوصفها مسائلَ انفردوا بها عن فقهاء الروم.

[15] Burak, Second Formation, 21.

[16] التمرتاشي، مسعفة الحكام، 2/627-629.

[17] السابق.

[18] علي حيدر أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، (القاهرة: دار الجيل، 1991م)، 4/598.

[19] ابن عابدين، رد المحتار، 1/76، 5/408.

[20] Şentürk, “Traditional and New Forms of Authority,” 45.

[21] Ibid.

[22] Peters, “What Does It Mean,” 147.

[23] Ibid.

[24] Ibid., 148.

[25] Ibid.

[26] التمرتاشي، مسعفة الحُكَّام على الأحكام، 2/627-629.

[27] السابق، 1/158.

[28] سأناقش هذه المسألة في الفصل الأول من هذا الكتاب، مع الإشارة إلى النقد الذي وجَّهه ابنُ نجيم إلى بعض الممارسات الإدارية العثمانية.

[29] Hallaq, “Juristic Authority vs. State Power,” 243.

[30] Ibid.

[31] Ibid, 250.

[32] Ibid.

[33] Ibid, 249.

[34] Ibid, 258.

[35] Jackson, Islamic Law and the State, 186- 87.

[36] Ibid., 188.

[37] Ibid., 213.

[38] Lawrence Rosen, The Anthropology of Justice: Law as a Culture in Islamic Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 50.

[39] Ibid.

[40] David Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300- 1500 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 23.

[41] Bryan S. Turner, Weber and Islam: A Critical Study (London: Routledge, 1974), 107- 21.

[42] Powers, Law, Society, and Culture, 23- 24; Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (2nd ed., 1925), trans. Edward Shils as Max Weber on Law in Economy and Society (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959), xlviii- xlix; Turner, Weber and Islam, 107- 21; Johansen, Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh (Leiden: E.J. Brill, 1999), 42.

[43] Powers, Law, Society, and Culture, 23.

[44] ويصدق الأمر نفسه على دراسة:

John Bowen, “Sanctity and Shariah: Two Islamic Modes of Resolving Disputes in Today’s England,” in Religion in Disputes: Persuasiveness of Religious Normativity in Disputing Processes, ed. Franz von Benda- Beckmann, Keebet von Benda- Beckmann, Martin Ramstedt, and Bertram Turner, 129- 45 (London: Palgrave Macmillan, 2013).

[45] أرى أن البحث الأنثروبولوجي الذي يرتكز على الملاحظات الخاصة بالسلطة القضائية الحديثة لا يكفي لإصدار أحكام قاطعة حول الخطابات الفقهية الإسلامية. وقد ذهب حيدر المحمد إلى أن "المسائل التي تُعَدُّ في جوهرها معرفيةً وقطعيةً في البحث الأنثروبولوجي... تُترجم على أنها مشكلاتٌ منهجيةٌ"، ويرى "أننا -نحن معاشر الأنثروبولوجيين- لا نستطيع التغلُّب على ما يعترضنا في حالاتٍ كثيرةٍ من أوجه قصور في فهم بعض الموضوعات باتباع مناهج أكثر دقَّة وتعقيدًا، ولكننا نستطيع تحقيق مزيدٍ من الفائدة إذا سلَّمنا بأن أوجه القصور هذه تُشَكِّلُ ضربًا من المعرفة التي نحاول تحصيلها". انظر:

Hayder Al-Mohammad, “Less Methodology More Epistemology Please: The Body, Metaphysics and ‘Certainty,’” Critique of Anthropology 31 (2011): 121- 38.

زِد على هذا ما يراه طلال أسد من أن الأنثربولوجيا ليست مجرَّد منهج، وأنه لا ينبغي مساواتُها -على نحو ما غدا شائعًا- بالاتجاه الذي يركّز على البحث من خلال المفهوم العلمي الزائف للبحث الميداني. ويستشهد أسد برأي ماري دوجلاس التي ترى أن "الروايات التقليدية التي تُفَسِّرُ نشأة الأنثروبولوجيا الحديثة تضعها في مرحلة التحول من التنظير المكتبي إلى الحقل المكثف للدرس الميداني"، وتزعم أن هذه الروايات لا تُصَوِّرُ لنا القصة الحقيقية لنشأة الأنثروبولوجيا بوصفها منهجًا في البحث. وتُفَضِّلُ دوجلاس فهم الأنثروبولوجيا على أنها بحثٌ منهجيٌّ للمفاهيم الثقافية. بيد أن أسدًا يعارض هذا الرأي قائلاً بأن مثل هذا التحليل المفاهيمي قديمٌ قدم الفلسفة. فالصفة المائزة للأنثروبولوجيا الحديثة -فيما يرى أسد- "تكْمُن في مقارنة المفاهيم المضمنة (التمثيلات) بين المجتمعات التي يختلف موضعُها في الزمان أو المكان. وليس المهم في هذه التحليلات المقارنة أصلها الذي ترجع إليه (غربيًّا كان أم غير غربيّ)، ولكنه يكْمُن في أشكال الحياة التي تعبّر عنها القوى التي تطلقها أو تعطلها. فالعلمانية -كالدين- أحد هذه المفاهيم". انظر:

Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford, CA: Stanford University Press, 2003), 17.