النقد الائتماني للنموذج الثقافي الحديث نحو عصر أخلاقي

مدخل

بات فقدان المعنى إحدى السمات العريضة للعصر الحديث. فقد خاض الفكر الغربي في سيرورة تحولاته عدَّة قطائع مع ما كان يشكِّل له إلى عهد قريب مرجعيةً يستقي منها قيمه العليا وأخلاقه الفضلى. ومع تهاوي صروح منظومة القيم القديمة وقع في متاهات فكرية وأخلاقية عدَّة، فأضاع معنى وجوده وسادت فلسفات عبثية. ينظر عالِما الاجتماع هورخايمر وأدورنو في معالم هذه الحيرة الفكرية السائدة في مطلع القرن العشرين وملاحظة انقلاب غايات المشروع الأنواري إلى نقيضها، فيردّان ذلك إلى ما هو من صميم الأنوار نفسها، ونعني ذلك التحرُّر المطلق الذي دعا إليه فلاسفة الأنوار لبلوغ مقام الرشد الإنساني، ويصف الفيلسوفان الشخصية الأنوارية فيقولان: "إنها الذات البرجوازية المحررة من كل وصاية"[1].

لقد أبعد الفكر الغربي الوصايةَ الدينية، وكان البديل هو مرجعية العلم بمعناه المختبري والتفلسف الحر الذي طالما استقى من الأساطير اليونانية القديمة. وقد سعى الفكر الفلسفي الإسلامي مع طه عبد الرحمن إلى قراءة فصول من الفكر الغربي في شقيه العلمي والفلسفي، والنظر فيما توصَّلا إليه على ضوء قيم الدين الإسلامي والأخلاق الفطرية، فاشتبكت فلسفته الائتمانية مع مضامين النموذج الثقافي الحديث. وكان ذلك الاشتباك إسهامًا إسلاميًّا في تقويم مظاهر الخروج عن الأخلاق في العصر الحديث. ويعنينا هنا أن ننظر في جانبين: أن نحلِّل أولًا كيف أسهمت النزعة العلمية في توسيل العالم بما في ذلك الإنسان، أي النظر إلى كل شيء على أنه وسيلة، مع ما يعنيه ذلك من إسقاط لكل ما هو معنويّ وعلى رأسه الأخلاق. ثم النظر كيف وقعت قطاعات من الفكر الفلسفي في قلب القيم، وذلك بجعل عالي الأخلاق سافلًا، والممدوح من القيم مرذولًا.

-

العلوم الكونية: من التوسيل إلى التوسيع

انتعشت الحركة العلمية في فجر العصر الحديث بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، فقد استطاع العلم أن يحلَّ الكثير من مغاليق الوجود. غير أن هذه الحركة العلمية اصطبغت بصبغة خاصة يمكن إجمالها في سمتَيْن اثنتَيْن: السمة الأولى هي الآلية، ونعني بها غلبة النزعة الميكانيكية على هذا النزوع العلمي، فهي عمومًا انطلقت من مقدمة إبستيمولوجية قائمة على النظر إلى كل أشياء الوجود باعتبارها آلاتٍ لا روح فيها ولا سِر، حتى ما يتعلق بالذات الإنسانية. ونصادف هذا المنحى في النظر إلى الطبيعيات منذ أبي الفلسفة الحديثة رينيه ديكارت، حيث يقول :"لا توجد بالأحجار والنباتات قوى خفية ومتوارية عنا، كما لا تخفي أسرارًا كالتجاذب والتنابذ، فلا شيء يوجد بالطبيعة إلا ويرد إلى أسباب جسمية محضة، لا دخل للأرواح والأفكار فيها"[2]. ولهذا شبَّه ديكارت الجسم الإنساني بالآلة المائية، وأهم ما في الإنسان وهو القلب لا يعدو أن يكون في الفلسفة الديكارتية مجرد مضخَّة، واعتبر حركة الأجرام لا تختلف عن حركة الآلات. ومن هذا المنظور حين يتحدَّث سالم يفوت عن إبستيمولوجيا العلم الحديث لا يخرج عن هذا الإطار؛ إذ يشير إلى أن النظرة التي أطرت تفكير العلماء والفلاسفة هي النظرة الآلية، يقول: "تحول التصور الميكانيكي في القرن السابع عشر إلى نموذج للتفسير أو إلى (بارادايم) فرض نفسه على العقول"[3]، وكما يضيف يفوت فهذا التصور لم يكن وليد تنظيرات فلسفية مجردة فحسب، بل كان محاكاة لما شهده المجال التقني من ثورة في الاكتشافات التقنية، بتعبيره: "إن السيادة ما كان لها أن تكتب إلا للتصور الميكانيكي باعتباره لم يأتِ كوليد لاختيارات نظرية صرفة، بل كمولود شرعي للتطور التقني الذي بدأ في عصر النهضة من خلال أعمال ومبتكرات المهندسين التطبيقيين"[4].

السمة الثانية تتعلَّق باشتباك الإنسان بالطبيعة التي هي موضوع العلم. ويمكن القول إن الإنسان في فلسفة الحداثة اشتبك معها اشتباكًا صداميًّا. إنه نظر إلى الطبيعة كموضوع قابل للإخضاع، واختُزِل مشروع الفلسفة الحديثة في السيادة عليها. وقد شرح ديكارت آلية هذه السيادة في كتابه "مقال في المنهج" عندما قال إن المعرفة بكيفية اشتغال أشياء الطبيعة تمكِّننا من السيادة عليها، نقرأ لديكارت: "إذا عرفنا ما للنار والماء والهواء والكواكب والسماوات وكل الأجرام الأخرى التي تحيط بنا من قوة وأعمال، معرفة متمايزة كما نعرف مهن صناعنا المختلفة، فإننا نستطيع استعمالها بالطريقة نفسها في كل المنافع التي تصلح لها، وبذلك نستطيع أن نجعل أنفسنا سادة ومسخرين للطبيعة"[5]، وهي الفكرة نفسها التي استعادها مؤسس المنهج العلمي الحديث فرانسيس بيكون في كتابه "الأورغانون الجديد"[6]. وهكذا فقد قام مشروع الحداثة في العلوم الكونية على افتعال صراع بين الإنسان والطبيعة، بحيث يكون لأحدهما السيادة على الآخر؛ فاكتشاف المكنون منها يشي بسيطرة الإنسان، بينما الجهل بها هو خضوع وتذلُّل أمام جبروتها.

ومع اللبنات الأولى التي أرساها الفيلسوف العربي طه عبد الرحمن لمشروعه نرى حضورًا نقديًّا عامًّا للإطار الفلسفي الذي تنتمي إليه هذه الممارسة العلمية. لقد صنَّفها طه ضمن منتجات العقل الذي أطلق عليه مفهوم "العقل المجرد"، ورصد لها عدَّة حدود واقعية جعلت غايات هذه الممارسة تنقلب إلى نقيضها، ومن أهم هذه الحدود "الاسترقاقية"، والمقصود بها أن التعاطي المغالي للتقنية من قِبَل الإنسان الحديث حوَّل الوسيلة إلى غاية، والمقصود إلى ضده، فبينما كانت التقنية وسيلة يتوسل بها في أعماله صارت هي التي توجِّه الإنسان وتملي عليه ما ينبغي أن يقوم به، من هذا المنظور فالتقنية لم تحرِّره، بل على العكس من ذلك استرقته، نقرأ للفيلسوف: "وما انقلاب التقنيات على الإنسان إلا لأنها أخذت تستقلّ بنفسها وتسير وفق منطقها بغيرة بصيرة من الإنسان"[7]. ومن الراجح أن طه عبد الرحمن استمدَّ مضمون نقده هذا، بالإضافة إلى ما هو مشاهد في الواقع، من المرجعية العرفانية التي ترى في كل ما يطغى على القلب صنمًا لا بدَّ أن يقع الإنسان في عبوديته، حيث نجد في شرح الإمام ابن عجيبة لإحدى الحكم العطائية: "القلب إذا أحبَّ شيئًا أقبل إليه وخضع له وأطاعه في كل ما يأمره، إن المحب لمن يحب مطيع، وهذه حقيقة العبودية: الخضوع والطاعة"[8]. ورغم الطابع العرفاني لهذه الفكرة فإن أصولها قرآنية، فالإمام ابن قيم الجوزية حين يفسر كلمة "الطاغوت" في قوله الله تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ} [البقرة: 256]، يقترب من هذا المعنى حيث نفهم من كلامه أن "الطاغوت" من الجذر "طغى"، أي إن الطاغوت هو ما يطغى على وجدان الإنسان، حيث يختلُّ النظام الباطني للإنسان بتقديم محبة الأشياء على محبة الله تعالى، يقول ابن القيم: "الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم... [ما] يتبعونه على غير بصيرة من الله"[9]. وكما يلاحظ طه عبد الرحمن، فالتقدُّم الهائل الذي حقَّقته التقنية قد أغرى الإنسان بوضع مبدأين: أحدهما لاعقلاني، والآخر لا أخلاقي. أما المبدأ العقلاني فهو الاعتقاد بإمكانية كل شيء، وأما الأخلاقي فهو مكمل لهذا الأخير؛ إذ يغدو كلُّ ممكن واجبَ الصنع. فكلما أسعفت التقنية أمكن للإنسان أن يفعل، وهنا تصير التقنية هي المعيار الأخير المطاع في الفعل والنهي؛ ولهذا استباح الإنسان المعاصر فعل كثير من الأمور التي يعافها الضمير الأخلاقي، مثل "الإحداث في خلايا التكوين والإنجاب والتوالد عند الكائن الحي، أو من مثل إنتاج وسائل الخراب الجرثومية والكيماوية والنازية والإشعاعية"[10].

على المستوى النظري، يتحدَّث طه عبد الرحمن عن بناء فوضوي أو بعبارته "الفوضوية"[11]. ويطلق هذا المفهوم على ظاهرة فكرية لوحظت في الإبستيمولوجيا وفلسفة العلوم، وهي أن النظريات الفلسفية التي تُصاغ للحقائق العلمية قلما تتعاضد وتتكامل، بل في العلم الواحد مثل الفيزياء أو البيولوجيا وغيرهما لا يفتأ الفلاسفة يدشنون نظريات متباينة؛ ولذلك لما أراد فيلسوف العلم غاستون باشلار وصف سيرورة العلم في التاريخ وظَّف مفهوم "القطيعة الإبستيمولوجية"؛ إذ إن النظريات تقطع مع بعضها البعض لا أن اللاحق استمرار للسابق، ويشرح وقيدي هذه النظرية في الفلسفة الباشلارية فيقول: "هناك نظريات جديدة تحقق قفزة في مسار الفكر العلمي وتبدو بدون مثيل سابق في مسار الفكر العلمي، ولا يمكن فهمها كاستمرار أو كتطوير للعلم السابق عليها"[12].

وقد ظنَّ الفكر الغربي أنه بإلغاء حرمة الطبيعة ينزع القداسة عنها كما سمى هذه الظاهرة عالم الاجتماع ماكس فيبر، لكنه في الواقع تخلى عن حقيقة الائتمان الإلهي والتأدب بالآداب مع التسخير الرباني، يقول الله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ} [الجاثية: 13]. وحين يسيء الإنسان الآداب مع الآيات الإلهية تنقلب عليه

على أن هذه الممارسة العلمية -كما ألمحنا سابقًا مع الاقتباس الديكارتي- ترسخ ميسمًا ماديًّا في العقل الإنساني، وقد عدَّد طه عبد الرحمن مظاهر عدَّة لهذه النزعة المادية، ومنها ما سمَّاه "التظهير"، ذلك أن هذا العقل مع دربة التجريب يصير لا يهتم إلا بالظواهر، ومع أن طه عبد الرحمن لم يسترسل كثيرًا في الموضوع بمؤلفه هذا، فبالفعل هذه النزعة العلمية الدارسة للظواهر ستنشأ عنها مدارس علمية وفلسفية مثل المدرسة الوضعانية لأوغست كونت، حيث سترى هذه المدرسة ووريثتها في كل ما عدا ذلك من الموضوعات -سواء كانت أخلاقية أو دينية أو حتى فلسفية- أطوارًا مضت قطعت معها الوضعانية المنطقية العلمية[13]. ومن المغالطات الفكرية التي ترسخها هذه الممارسة التظهيرية في الفلسفة الطهائية "المماثلة بين الشيء وصرفه الظاهري، ومن شأن هذه النزعة أيضًا أن توقعنا في التصريف الظاهري لأمور لا تقبل هذا التصريف كما لو مثلنا على حقيقة القصد والنيَّة بسهم مرسوم"[14]. ومما يتصل بهذا التظهير ما يطلق عليه طه عبد الرحمن التحييز، والمقصود به عدم إدراك الأشياء إلا في إطار مكاني وزماني، ومن شأن هذه السمة أن تخضع للتحييز ما لا يقبل الحيز بأن يكون من اللطائف لا من الكثافات، وسيطور طه عبد الرحمن هذه الفكرة لاحقًا كما سنرى حين ندرس مثالًا تطبيقيًّا لقراءته للخلايا الجذعية للجنين، حيث سيغدو "التغليظ" هو معيار الحكم بالتفاوت في الأهمية بين الأشياء. ومادية هذا العقل يرصدها طه عبد الرحمن كذلك في التوسيط، وهي تتصل كذلك بالتحييز، فكلما كانت الأشياء كثيفة كانت الوسائط للوصول إليها قليلة، بينما كلما دقت الأشياء احتاج العقل المجرد لوسائط كثيرة؛ ولهذا فإن التفكير من خلال الوسائط سيحمل العقل المجرد على عد "الغيبيات والروحانيات الموصوفة أصلًا بكونها لا متناهية في الدقَّة واللطافة"[15] ممتنعة المعرفة، أي إن هذه الممارسة العلمية تلغي أي معرفة لا تقوم على التجريب والملاحظة العيانية.

لهذا يخلص طه عبد الرحمن في موضعٍ آخر إلى أن هذا البراديغم العلمي من شأنه أن ينشئ عالمًا تسوده القيم نفسُها التي تسود في المجال التقني، نقرأ له :"إذا نحن تأملنا في طبيعة العلاقات الكونية التي يمكن لهذا الوضع التقني أن ينشئها بين البشر، وجدنا أنها علاقات يطبعها التحسيب والتجريب"[16]. وهذه سمة العقل الأداتي حسب تعبير بعض فلاسفة مدرسة فرانكفورت[17]، حيث تتحوَّل كل العلاقات إلى إجراءات آلية، وقد نحت عبد الوهاب المسيري مفهوم "الحوسلة" للدلالة على هذا المعنى، فهي تركيب من كلمتين :"التحويل إلى وسيلة"[18]، ويشير طه عبد الرحمن بالفعل -ما يدل على استعارته من هذه الأفكار التجديدية- إلى حضور الوسائل المادية في هذا النسق الأحادي البُعْد باصطلاح عالم الاجتماع هربرت ماركيوز[19]، وغياب المقاصد الإنسانية، حيث يقول: "لا مكان لمعنى العمل المقصدي في العلاقات الكونية التي تنتجها تبعية العلم للتقنية"[20]. وهي تندرج تحت نظرة شاملة قائمة على الترشيد، والمفهوم وظَّفه السوسيولوجي ماكس فيبر ويعيد المسيري تعريفه بقوله: "إعادة صياغة الواقع المادي والإنساني في إطار نموذج الطبيعة/المادة أو المبدأ الواحد الكامن في المادة بالشكل الذي يحقق التقدُّم المادي وحسب، مع استبعاد كل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية"[21]، وحسب المسيري فهذه الرؤية الترشيدية التي يضمر فيها الجانب الإنساني وإمكانية التجاوز وتختفي فيها الأبعاد الأخلاقية هي المؤسسة حقًّا للعلمانية الشاملة باصطلاحه الخاص.

ولهذا فهذه الرؤية الترشيدية أضرَّت أيما إضرار بالطبيعة. فالترشيد في جوهره هو إحكام السيطرة على موضوع ما دون اكتراث بالغايات الإنسانية السامية ومع تحييد تام للإنسان[22]؛ إذ تنتفي أية مرجعية أخلاقية ويغيب أي حِس إنساني، ومن هنا كان ما ألمحنا إليه من مبدأ "السيطرة على الطبيعة". يشخص طه عبد الرحمن واقع الحداثة في تعامل الإنسان مع الغير ومنها الطبيعة، فيراها علاقات قائمة على الانفصال بما في ذلك الانفصال عن الطبيعة المتمثل في "إلغاء حرمة الطبيعة"[23]. وقد ظنَّ الفكر الغربي أنه بإلغاء حرمة الطبيعة ينزع القداسة عنها كما سمى هذه الظاهرة عالم الاجتماع ماكس فيبر، لكنه في الواقع تخلى عن حقيقة الائتمان الإلهي والتأدب بالآداب مع التسخير الرباني، يقول الله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ} [الجاثية: 13]. وحين يسيء الإنسان الآداب مع الآيات الإلهية تنقلب عليه، فلهذا صار الإنسان خائفًا على الأرض ويواجه صعابًا لم يواجهها الإنسان في الماضي، مثل التغيرات المناخية وما رافقها من ظواهر، مثل انثقاب طبقة الأوزون والانحباس الحراري وتلوث الأجواء والمياه وتسمُّم المنتجات الزراعية، فضلًا عن تهديد الإنسان لأخيه الإنسان من جراء استغلال فهم الطبيعة بشكل سلبي، حيث صنع أسباب الدمار والتخريب، ومن هنا حديث طه عبد الرحمن عن "آفة الخوف"، فالإنسان "لم يستطع أن يدفع عنه الأخطار التي تتولد من واسع تقدُّمه في مجال التقانة النووية والهندسة الوراثية والصناعة الكيماوية أو غيرها، هذه الأخطار التي تهدِّد الحياة والبيئة والأرض جميعًا، فأضحى حال هذا الإنسان حالَ الخائف الذي لا يأمن أي شيء"[24].

كيف ننظر إلى الطبيعة إذن؟

الطبيعة تحتضن الإنسان مكانيًّا، من هنا فقد رأى طه عبد الرحمن أن الخلق الذي يجب على الإنسان أن يتحلَّى به إزاءها هو خلق "البِر بالطبيعة" باعتبارها أُمًّا له، عليه إزاءها نفس واجبات الولد مع أُمِّه من البر، فالطبيعة مثل الأُم تمدُّ بأسباب الوجود الأساسية من هواء ومياه وخيرات في الأرض وجود من السماء، والإساءة إليها هي من جحود النِّعَم ومقابلة الإحسان بالكفران، وهكذا فطه عبد الرحمن يعيدنا إلى ما حاولت فلسفة الحداثة القضاء عليه، أعني رفض النظرة المادية والحسابية للغير واختزال كل الموجودات في بُعدها المادي بدون أن يكون للإنسان أخلاقيات إنسانية أمامها، وهذا جوهر الائتمان كما سنرى لاحقًا.

لنَرَ الآن نموذجًا تطبيقيًّا يستجمع كل ما رأيناه سابقًا، وهو تحليل للدراسة التي قدَّمها طه عبد الرحمن عن الخلايا الجذعية للجنين.

يظهر تأثر مقاربة هذا الإشكال العلمي الأخلاقي ببراديغم العصر الحديث من وجهين على الأقل: الأول هو الاعتقاد بأن التقنية قادرة على تقديم أجوبة للإشكالات الأخلاقية[25]، والثاني أن توظيف الخلايا الجذعية للجنين يراد منه تحقيق خلود الجسد أو على الأقل التعمير لمدة أطول. وهذا التحليل يتوافق مع ما ذهب إليه طه عبد الرحمن، حيث يقول: "ما إن تخلص الإنسان الحديث من الحجر الذي فرضته الكنيسة وأخذ يتبيَّن في أفقه البعيد الإمكانات التي يفتحها العلم موصولًا بالتقنية، حتى صار يعتقد أنه يملك الوسيلة التي توصله إلى خلود الجسد"[26].

لا بدَّ من الإشارة هنا أن الخلايا الجذعية هي الخلايا التي تتشكَّل في الأسابيع الأولى للجنين، وخاصيتها أن لها قابلية التحوّل إلى مختلف الأعضاء إذا زُرعت في الجسم الإنساني، وعلى هذا الأساس استُعملت في التطبيب. بدءًا يُمكن أن نلاحظ أن طه عبد الرحمن يصادر هذا الحق في توظيف خلايا الجنين من أجل التطبيب، ونرى أن ما حدّد هذا الحق هو ما أشرنا إليه سابقًا من شيوع النظرة الغليظة للأشياء، حيث كلما كان الشيء أكثر بروزًا كان على قدر أعلى من الأهمية والكرامة. يقول طه عبد الرحمن: "المقصود بالنظرة الغليظة إلى الأشياء هو نزوع العقل إلى تقدير قيمة الأشياء بحسب أحجامها وأشكالها، مقدمًا كبير الحجم وجليّ الشكل على صغير الحجم وخفيّ الشكل"[27].

يناقش طه عبد الرحمن الإشكال من منظور أخلاقي، حيث يرى كيف يمكن للأخلاق الإسلامية أن تُسهم في تحرير الموضوع. في مستهل الأمر يورد طه المنظور الفلسفي لأقرب تيار فكري إلى الأخلاق الإسلامية، وهو التيار المسيحي الذي رفض هذا التوسيل للخلايا الجذعية من مبدأ الكرامة الذي يتمتَّع به الجنين، وهي مقاربة مسيحية تجد مرجعيتها في الفلسفة الكانطية وتعريف هذا الفيلسوف البروتستانتي لمفهوم الكرامة في كتابه "ميتافيزيقا الأخلاق"، حيث يقول: "الكرامة هي القيمة التي تورث الشخص الإنساني الحقَّ في التمتُّع بمعاملة تجعل منه غاية في ذاته لا مجرد وسيلة لغيره"[28]. ويرى طه عبد الرحمن أن الخلل الأساسي في هذا التعريف يكمُن في أنه لا ينطبق على الجنين، فالكرامة في الفلسفة الكانطية خاصة بالشخص الذي له حقوق وعليه واجبات، أما الجنين فلم يستوفِ بعدُ الشرط الذي يجعل منه شخصًا، ومن هنا قصور هذه الفلسفة الكانطية وعدم أهليتها للدفاع عن كرامة الجنين. يقول طه في هذا الصدد: "إن كانط يقيد تعريفه للكرامة بمفهوم الشخص، وحَدُّ الشخص أنه هو الفاعل الأخلاقي الذي أنيطت به واجبات نحو نفسه ونحو الآخرين، فضلًا عن الحقوق الخاصة به، في حين أن الجنين الابتدائي لا واجب عليه فيتعيَّن إخراجه من أفراد المعرَّف عند الذين لا يسلمون بالصبغة الشخصية لهذا الجنين".

يميز طه بين ثلاثة أصناف من الكرامات: كرامة تطال كل طرف من الأطراف المعنية في موضوع الخلايا الجذعية، الجنين من جهة، العالم المختبري من جهة أخرى، ثم أخيرًا المريض الذي يلتمس الشفاء في هذه الخلايا الجذعية. فعن الجنين نلحظ أن طه عبد الرحمن يوسع من مفهوم الكرامة موظفًا بعض القيم الإسلامية، فكرامة الجنين غير منفصلة عن بعض الحقائق الإيمانية، ومنها أن الجنين ليس مجموعة من التشكُّلات الخَلقية فقط كما تقرر في النظرة العلمية الغليظة، إنها كذلك تهيؤات خُلقية وإمكانات للارتقاء والتسامي، فمن منطلق أن الكرامة في منظومة القيم الإسلامية هي "القيمة التي تجعل من الخلق الآدمي آية دالة على الفطرة، لا مجرد ظاهرة متمتعة بالحياة"، فالجنين تهدر كرامته حين يُنظر إليه في التصور العلمي الحديث كشيء فقط فتنسى كليًّا "الاستعدادات الخُلقية المغروسة فيه من أصل خلقته"[29].

وعلى هذا الأساس، فالكرامة التي يتمتع بها الجنين هي كرامة تقديرية على اعتبار أن الله تبارك وتعالى هو مصدر كل كرامة، وهو الذي كرم الإنسان في العالم. وأما تجليات هذه الكرامة ففي تقديره لخلق هذا الجنين، وهذا التقدير يورثه كرامة خاصة به عند التقاء النطفة الذكرية والأنثوية، بل إن هذه الكرامة تبتدئ في عالم الغيب؛ ذلك أن التصور الإسلامي للوجود الإنساني قائم على ما سُمي "عالم الذر" في علم الكلام، حيث إن للإنسان وجودًا غيبيًّا سابقًا على وجوده العيني في هذا العالم، وهذا المعنى مستمد من آية الإشهاد، يقول الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 172]. وهكذا نلحظ أن فلسفة الأخلاق الإسلامية تصل الشهادة بالغيب، وتقدّر كرامة الإنسان تقديرًا قبليًّا سابقًا على وجوده العيني، وهي قيم إحسانية يورثها الاستحضار الدائم لله في تصريف أمور الوجود.

والفلسفة الأخلاقية لطه عبد الرحمن فلسفة متعدية، أي إنها تتعدى الطرف الأساسي في الإشكالية إلى أطراف أخرى لها تعلُّق بها، فالعالِم الذي يدرس هذه الخلايا الجذعية ويتخذها مادة مخبرية هو الآخر لا بدَّ أن يستحضر الكرامة التي يُحصّلها من حمله للأمانة، إنها كرامة تكليفية. وصيغتها: "الكرامة التكليفية هي القيمة التي يورثها للآدمي انفراده بحمل الأمانة التي عرضها الخالق على جميع المخلوقات"[30]. والطرف الثالث هو المريض المُبتلى الذي ينتظر الاستشفاء باستخدام هذه الخلايا الجذعية، فهذا المريض ينال كرامة خاصة هي القرب من الله تعالى حين يتوسل الطرق المشروعة في الاستشفاء، أما حين يتعذر ذلك فالصبر قيمة عليا في الأخلاق الإسلامية، وبقدر ما يتحلَّى المريض المؤمن بالصبر بقدر ما ينال مزيدًا من القرب من الخالق سبحانه وتعالى، ولا كرامة أعظم من هذا القرب، يقول طه عن صيغة هذه الكرامة: "الكرامة التفضيلية هي القيمة التي يورثها للآدمي اجتهاده في التقرب إلى الذي قدّر خلقه وائتمنه على مخلوقاته، ممتحنًا له"[31].

وهكذا نلحظ أن الأخلاق الإسلامية هي أخلاق متعدية تصل العاجل بالآجل، والجسد بالروح، والعلم المادي بالقيم الأخلاقية، فهي لا تقف عند حدود هذا الوجود وما يلزمه التعلُّق به من إرادة الخلود، بل تخاطب أبعادًا أخرى عديدة في الوجود الإنساني، ومن هنا حديث طه عبد الرحمن عن توسيع الوجود الإنساني في فلسفته الائتمانية، يقول عن مقدمات الفلسفة الائتمانية: "إن حقيقة الإنسان أنه كائن حيٌّ ذو طبيعة متعدية، لا قاصرة، إذ يحيا حياة موسعة أشبه بحياتين متلازمتين منها بحياة واحدة: إحداهما عبارة عن عالم من المرئيات ينوجد فيه ببدنه وروحه، والأخرى عبارة عن عالم من المغيبات يتواجد فيه بروحه"[32].

ولنيتشه استعمال خاص لمفهوم "العدمية"، فالعدمية عنده هي كل فكرة "معادية" للحياة الدنيوية في عنفوانها وغطرستها باسم السماء، فاستحضار كل متعالٍ يروض من قانون الحياة كما صوره تشارلز داروين يوقع في الاستلاب العدمي، من هذا المنظور فالرحمة كقيمة فضلى هي نوع من العدمية؛ ولهذا عدَّ طه فكر نيتشه مزدريًا للرحمة، بعبارة نيتشه: "إن الحياة هي بالذات ما تنكره الرحمة، فالرحمة هي العمل بالعدمية، فهذه الغريزة المثبطة والمعدية تعاكس كل الغرائز التي تهدف إلى حفظ ورفع الحياة"[36].

-

من قلب القيم إلى قيم القلب

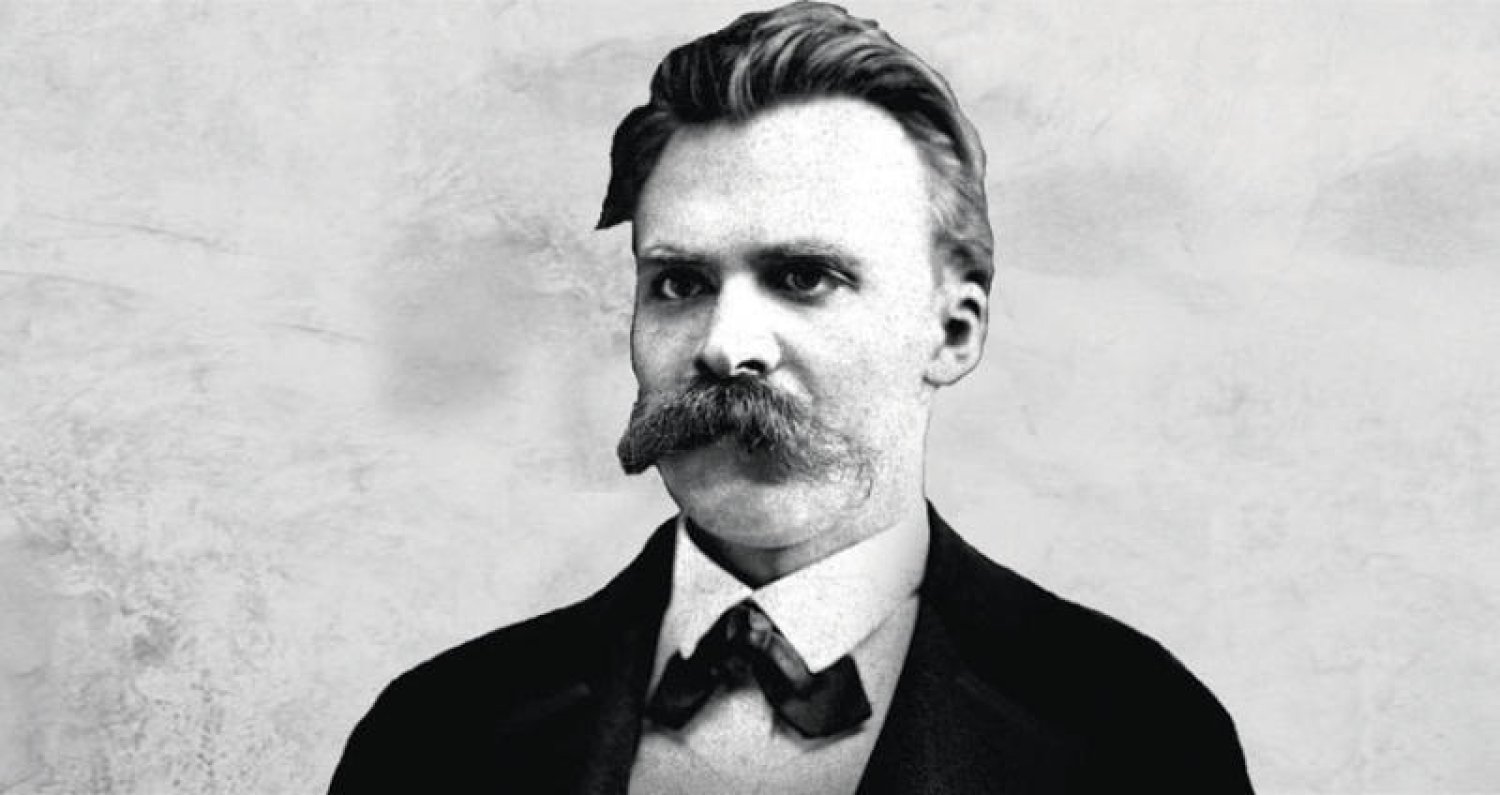

عرف الفكر الفلسفي الحديث قلبًا غير مسبوق للقيم الأخلاقية، حيث إنه جادل في أن تكون مكارم الأخلاق قيمًا مطلقة لا بدَّ من التحلي بها. ومن أهم هذه المقاربات التي أرادت نسف القيم الأخلاقية مقاربة الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه. لقد أراد نيتشه تدشين مشروع تأريخ الأخلاق، والهدف من ذلك إبراز أن ما تعارفت عليه الإنسانية كقيم أخلاقية مطلقة هي أخلاق فئة معينة ظهرت في سياق تاريخي. ويصوّر نيتشه أن الأخلاق الفاضلة مثل المحبة والعفو والتواضع والتسامح والإحسان هي أخلاق الضعفاء، ولم يكن يُنتظر من هؤلاء أن يتحلوا إلا بهذه القيم، بينما أخلاق الأقوياء هي الغطرسة والفتك والانتقام، وهي الأخلاق الحقيقية كما يذهب نيتشه، والذي ينصُّ عليه نيتشه أن هذه الأخلاق تصدر عن الذات بحتميَّة تامَّة ودون أي اختيار منها، يقول: "أن نطلب من القوة ألا تعبّر عن نفسها كقوة، وألا تريد الغلبة لنفسها، ألا تريد أن تقهر وتسود وتكون تعطشًا إلى ملاقاة الأعداء وإلى كل أشكال المقاومة والانتصارات، فذلك على قدر من الحمق بما يعادل مطالبتنا للضعف بأن يعبّر عن نفسه كقوة"[33].

ويرى طه عبد الرحمن أن نظرة نيتشه توقع في قلب قيميّ، ففكر نيتشه يسقط فيما يمكن تسميته "قلب التعالي". لقد كانت الفلسفات الأخلاقية تضع ترتيبًا يحتلُّ فيه الإله قمَّة التعالي والحيوان أدناه، لكن نيتشه يدعو إلى العودة للمرحلة الحيوانية، وذلك ما يطلق عليه أحدهم "التعالي نحو الأسفل". كما أن نيتشه يقلب العلاقة بين الروح والجسد، فبدل أن يكون الجسد أداةً تخدم الروح نظرًا لتفوق الروح على الجسد، نرى أنه على العكس من ذلك يعتبر الروح خادمًا للجسد، يقول: "إننا لم نعُد نطلب أصل الإنسان في الروح، في الطبيعة الإلهية، فقد أعدناه إلى رتبة الحيوانات"[34].

ومن وجه آخر، فتصنيف نيتشه للأخلاق إلى قسمين: أخلاق الأقوياء وأخلاق الضعفاء، واعتبار الأخلاق فائضة عن الذات بلا اختيار، قد منع من قيام أي نظرية في التربية الأخلاقية للنهوض بالإنسان قيميًّا، وحين نذهب بهذا التقسيم إلى أبعد مداه، فإنه سيؤدي بنا إلى ما أطلق عليه عبد الرحمن "تعميم القسوة". يقول نيتشه في إطراء سمة القسوة: "إن القسوة هي البهجة الكبرى للإنسانية القديمة، إلى حد أنها كانت تشكل عنصرًا يكاد يدخل في كل الأفراح"[35]. ولنيتشه استعمال خاص لمفهوم "العدمية"، فالعدمية عنده هي كل فكرة "معادية" للحياة الدنيوية في عنفوانها وغطرستها باسم السماء، فاستحضار كل متعالٍ يروض من قانون الحياة كما صوره تشارلز داروين يوقع في الاستلاب العدمي، من هذا المنظور فالرحمة كقيمة فضلى هي نوع من العدمية؛ ولهذا عدَّ طه فكر نيتشه مزدريًا للرحمة، بعبارة نيتشه: "إن الحياة هي بالذات ما تنكره الرحمة، فالرحمة هي العمل بالعدمية، فهذه الغريزة المثبطة والمعدية تعاكس كل الغرائز التي تهدف إلى حفظ ورفع الحياة"[36].

وكما انتقد طه عبد الرحمن خروج نيتشه من الأخلاق واقعًا في الشرود بعد الدهراني، فإنه كذلك توقف طويلًا عند روَّاد التحليل النفسي في الغرب، وبالخصوص فرويد وجاك لاكان، ذلك أن هذه النظريات وقعت في أنواع شتَّى من القلب الأخلاقي. إن ما له علاقة بموضوعنا فكرة سيغموند فرويد عن الأخلاق. فالملاحظ أن فرويد يستعين بالأساطير القديمة من أجل تقديم تفسيرات تحتقر الوازع الأخلاقي. إنه من المعلوم في نظرية فرويد عن التحليل النفسي أن المسؤول عن الوازع الأخلاقي في الإنسان مكون نفسيٌّ يطلق عليه "الأنا الأعلى"، وحين ننظر في الجذور اللاشعورية التي يوردها فرويد نصادف أفكارًا في منتهى الشذوذ، إذ إن فرويد يعتقد اشتهاء الطفل لأُمه حسب تركة "مركب أوديبوس"، غير أن تهديد الأب بالإخصاء يجعله يستوعب مجموعة من المحظورات التي لا يستطيع إتيانها رغم اشتهائه لها، وهذا هو مصدر الأخلاق، ومن هذه المحظورات يتكوَّن "الأنا الأعلى"، يقول طه عبد الرحمن موضحًا هذه الفكرة: "متى أضحى الطفل قادرًا على اعتبار ما كان محظورًا من خارجه محظورًا من داخله، فقد اهتدى إلى أن يجعل لنفسه من نفسه واعظًا، وهذا الواعظ هو الأنا الأعلى"[37]. وهكذا فالأنا الأعلى الذي هو أساس الأخلاق في التحليل الفرويدي ليس قيمًا فطرية زرعها الله تبارك وتعالى في قلب الإنسان، وإنما هي ممنوعات ورثها الإنسان عن مرحلة الطفولة، وهو ما يحيل إلى أن المرجعية المطلقة التي على أساسها يمكن التمييز بين الخير والشر غائبة تمامًا في التحليل النفسي، بل هي أقرب لقوة قاهرة تمنع الإنسان من إتيان الفعل. وفي مقابل هذه التحليلات الفرويدية يرى طه عبد الرحمن أن الأنا الأعلى تُشكّل عن الشاهدية الإلهية، حيث أمر الله تعالى باستحسان الحسن وذم القبيح، نقرأ لدى طه: "الأنا الأعلى أمر غيبي من أوامر الشاهد الأعلى جلَّ جلاله"[38].

ومن المعلوم كذلك أن نظرية التحليل النفسي تقوم على مبدأ أساسي هو اعتبار النشاط الجنسي الدافع الموجّه لكل أشكال السلوك الإنساني، وهذه الطاقة الجنسية يسميها فرويد "الليبيدو" ويترجمها طه عبد الرحمن بالغُلمة، ويعتبر هذه الفكرة مثالًا آخر على القلب القيمي عند ما بعد الدهرانيين، وهو قلب أساسه "تعليل الأعلى بالأدنى"[39]. وتبعًا لازدواجية الحياة الباطنية للإنسان التي يتجاذبها الروح والنفس، يرى طه عبد الرحمن أن هذه الحالة التي يصفها فرويد ليست هي الحالة النموذجية والمثالية في الفكر الديني، بل على العكس من ذلك فإن النشاط الجنسي يصير موجهًا للحياة الباطنية في الحالة التي يكون للنفس الغلبة على الروح، ذلك أن للنفس ميلًا للشهوات، وللروح الشوق إلى المعنويات. يصور طه عبد الرحمن هذا الصراع الباطني بين النفس والروح فيقول: "ما الغلمة إلا ظهور النفس بحبِّ الشهوات، في حين أن القيمة هي ظهور الروح بكسر الشهوات"[40]. ومن وجه آخر، فإن طه عبد الرحمن يقدم تصورًا آخر جدليًّا عن النفس والروح، ذلك أنه بقدر ما يمتنع الإنسان عن تزويد النفس بالأعمال التي تكسبها قوة على قوة، وهي عمومًا أعمال النسبة، ذلك أن النفس ميالة للامتلاك ونسبة الأشياء إليها، والشهوات الحسية والباطنية على حدٍّ سواء، كلما مدت الروحُ النفسَ بالزاد الذي يرفعها عن حضيض الاشتهاء اللامتناهي.

فالإنسان يبتعد عن الوضع الفطري الذي خلقه الله تعالى عليه كلما انحرفت به السُّبل، فكانت التزكية هي الفعل التطهيري الذي يعيد للقلب نصاعته ويحيي الفطرة من جديد داخل قلب الإنسان. والفطرة هي تلك الذاكرة الغيبية التي يحفظها الإنسان من التشهيد الحاصل من لدن الله تعالى في عالم الغيب

وبالفعل، وعى تلاميذ فرويد مثل جاك لاكان ما للاشتهاء اللامتناهي من أهمية في نظرية التحليل النفسي، فقام بقلب آخر للأوامر الأخلاقية والدينية التي تدعو لتهذيب النفس بالتقليل من هذه الغرائز. فجاك لاكان هو المرافع الأبرز في التحليل النفسي عن حياة قوامها الشهوة اللامتناهية، بحيث يصير الذنب الوحيد هو عدم إشباع الذات برغباتها، يقول لاكان: "الشيء الوحيد الذي يذنب المرء بفعله هو أن يتخلَّى عن شهوته"[41]. كما قلب لاكان معيار التخلُّق وجعل الإنسانَ مترقيًا في معارج التخلُّق كلما توغل أكثر في حياة شبقيَّة، بل إن لاكان يتخيل "يوم حساب" على هواه يكون فيه معيار النجاة والشقاوة هو مقدار الاستسلام للشهوة، فالناجي هو الذي يتصرف وفق الشهوة. يقول: "أضحى بالإمكان إجراء مراجعة أخلاقية وإصدار حكم أخلاقي على الذات تكون له قيمة الحكم يوم الحساب تبعًا لجوابها عن السؤال: هل أتى تصرفك وفقًا للشهوة التي تسكنك؟". ويبدو أن طه عبد الرحمن لم ينتبه لتلك الآية القرآنية الكريمة التي تصور باطن الإنسان الشهواني. إنه إنسان يعمل دائمًا على جعل أنموذجه النفسي متعديًا إلى الآخرين، يقول الله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 27-28]. وحسبما نجد في الفلسفة الائتمانية لطه عبد الرحمن، فإن التحليل النفسي يقوم بعملية قلب واستبدال؛ إذ يسند للجسد ما كان ينبغي للروح، يقول عن الاعتناء الشديد لعلماء التحليل النفسي بالشهوة: "إنه يسند للشهوة من الأوصاف والأحكام ما ينبغي إسناده إلى الشوق في معناه الروحي"[42].

إن أمام هذا القلب القيمي يدعو طه عبد الرحمن إلى قيم القلب. ذلك أن القلب في التصور الإسلامي هو جماع كل الفضائل، وما عرفه القلب السليم هو الخير وما مجَّه هو الشر. لكن سلامة القلب كما يتصورها طه عبد الرحمن تمرُّ عبر نشاط روحي يطلق عليه "التزكية"، فهو من جهة عمل باطني؛ لأنه يتوجه إلى الخصال الباطنية ويحاول اقتلاع الرذائل منها وزرع الفضائل، ولا يكتفي بإصلاح الظاهر فقط، فالصلاح إذا لم ينفذ إلى باطن الإنسان لا يورث زكاءً. كما أن التزكية عمل وليس نظرًا، بمعنى آخر أن المتزكي لا بدَّ أن يباشر الأعمال الصالحة التي تخرجه من حالة التدسية إلى حالة التزكية، ويحاول طه عبد الرحمن هنا جاهدًا أن يبعد ذلك التصور اليوناني الذي يرى السعادة في النظر العقلي، بل إنه ينزع عن النظر في حد ذاته طابعه المجرد جاعلًا منه "عمل القلب"[43]. والغاية القصوى والنهائية للعمل التزكوي هي العودة إلى حالة الفطرة، فالإنسان يبتعد عن الوضع الفطري الذي خلقه الله تعالى عليه كلما انحرفت به السُّبل، فكانت التزكية هي الفعل التطهيري الذي يعيد للقلب نصاعته ويحيي الفطرة من جديد داخل قلب الإنسان. والفطرة هي تلك الذاكرة الغيبية التي يحفظها الإنسان من التشهيد الحاصل من لدن الله تعالى في عالم الغيب؛ ولهذا يعتبر طه عبد الرحمن كل ما هو ديني وأخلاقي فطري في القلب، ونقيض الفطري هو المكتسب، يقول طه: "التدين سلوك فطري غير كسبي"[44].

إن طه عبد الرحمن -تبعًا لنظريته في هرمية العقل- يرد الخروج من الأخلاق إلى غياب المرجعية الدينية. فالعقل المجرد لا يأمن أن تنقلب مقاصده إلى نقيضها؛ لأنه عقل مفصول عن التعبُّد الديني، ومن هنا فإنه عقل لا يوفَّق لتحقيق أهدافه. ولا أمل له في التسديد والتأييد إلا بالتنوير الحق الذي يحقِّقه العمل الديني، وهذا ما يستعيده طه في حديثه عن الأفكار الدهرانية وما بعد الدهرانية، يقول: "إن مآل الأخلاق التي تخرج أهلها من الدين هو أن تخرجهم أيضًا من الأخلاق نفسها ولو بعد حين"[45]. وحسب ما نجد في الفلسفة الائتمانية لطه عبد الرحمن، فإن الفكر الغربي أسند للجسد ما كان ينبغي للروح، يقول عن الاعتناء الشديد لعلماء التحليل النفسي بالشهوة: "إنه يسند للشهوة من الأوصاف والأحكام ما ينبغي إسناده إلى الشوق في معناه الروحي"[46].

على سبيل الختام

إن الذي انتبه له ماكس فيبر هو أن العلم لا يمكن أن ينوب عن الدين والأخلاق في صياغة تصور للعالم أو تقديم قيم أخلاقية؛ لأنه بطبيعته يهتمُّ بما هو سببيّ، أما ما هو غائيّ فيتجاوزه، إن تصور العالم والقيم لا يمكن أن يكون أبدًا موضوع معرفة مختبرية كما يقول فيبر في أحد نصوصه[47]، يقول جون كروندين وهو يقرب هذا التصور الفيبري: "ربما كانت العقلنة كنزع الطابع السحري عن العالم قد سمحت للإنسان بضمان مراقبة فعَّالة للطبيعة، ومع ذلك فإنها غاصت به في وسط فراغ المعنى، فالعقلنة لم تنجح في سدِّ الفراغ الذي تركته تنحية الأسطورة والمقدَّس"[48].

أما نَسْفُ الأخلاق الفطرية وعدُّها مؤامرة من الضعفاء كما نادى بذلك نيتشه في فلسفته، فلم تكن عواقبها حميدة على مشروع السلام كأحد أهداف فكر الأنوار كما نجد عند إيمانويل كانط. إذ لا تخفى تلك الصلة بين هذه الفلسفة النيتشاوية وتلك النزعات العرقية العنصرية المتعطشة للدَّم التي زجَّت بالعالم في أتون حروب عالمية طاحنة. وهكذا وعلى الرغم من أن مشروع الأنوار الذي دشَّن العصر الحديث رفع شعارات مثالية، فإن إخلاله بشرط الفكر الديني واستبعاده من إطاره المرجعي لم يؤمن ذلك الانقلاب على تلك القيم والوقوع في مطبات أخلاقية.

- المراجع

-

ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2016م).

الجوزية، ابن قيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، (القاهرة: دار الحديث، 2006م).

عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2006م).

ـــــــــ، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012م).

ـــــــــ، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، (الرباط: المركز الثقافي العربي، 2006م).

ـــــــــ، سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعمل، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ، 2012م(.

ـــــــــ، شرود ما بعد الدهرانية: النقد الائتماني للخروج من الأخلاق، (بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2016م).

كانط، إيمانويل، ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة: عبد الغفار مكاوي، (بيروت: منشورات الجمل، 2002م).

وقيدي، محمد، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، (الرباط: مكتبة المعارف، 1984م).

يفوت، سالم، إبستيمولوجيا العلم الحديث، (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2008م).

Bacon (F), Novum Organum, Traduction par Lorquet, (Paris : Librairie de L . Hachette, 1857).

Bauman (Z), Modernity and the Holocaust, (New York : Cornell University Press, 1989).

Descartes (R), Discours de la méthode, (Paris : Librairie générale française, 2000).

Descartes (R), Les principes de la philosophie, (Paris : Garnier, 1973).

Grondin (J), « Rationnalité et l’agir communicationnel chez Habermas », Critique, no 464-465, Juin-Février 1986.

Horkheimer (M), La dialectique de la raison, (Paris : Gallimard, 1974).

Lacan (J), Ethique de la psychanalyse, (Paris : Seuil, 1986).

Marcuse (H), One-Dimensional Man : Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, (London : Routledge classics, 2002).

Nietzsche (F), L’Antéchrist, (Paris : Gallimard, 1998).

Nietzsche (F), La généalogie de la morale, Traduit par Henri Albert, (Paris : Société DV Mercvre de France, s. d.).

Reichenbach (H), The Rise of Scientific Philosophy, (Los Angeles : University of California Press, 1951).

Weber (M), Essai sur la théorie de la science, trad. Julien Freund, (Paris, Presses pocket, 1992).

- الهوامش

-

[1] Max Horkheimer, Theodor Adorno, La dialectique de la raison, (Paris : Gallimard, 1974), p. 74.

[2] R. Descartes, Les principes de la philosophie, (Paris : Garnier, 1973), vol. 3, p. 502.

[3] سالم يفوت، إبستيمولوجيا العلم الحديث، (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2008م)، ص74.

[4] المرجع نفسه، ص74.

[5] R. Descartes, Discours de la méthode, (Paris : Librairie générale française, 2000), p. 153.

[6] F. Bacon, Novum Organum, Traduction par Lorquet, (Paris : Librairie de L . Hachette, 1857).

[7] طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط4، 2006م)، ص45.

[8] ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2016م)، ج2، ص379.

[9] ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، (القاهرة: دار الحديث، 2006م)، ج1، ص48.

[10] طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص45.

[11] طه عبد الرحمن، العمل الديني، ص45-46.

[12] محمد وقيدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، (الرباط: مكتبة المعارف، 1984م)، ص136.

[13] H. Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy, (Los Angeles : University of California Press, 1951).

[14] طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص47.

[15] المرجع نفسه، ص47.

[16] طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، (الرباط: المركز الثقافي العربي، 2006م)، ص82.

[17] يعرف المسيري العقل الأداتي بقوله: "هو العقل الذي يلتزم على المستوى الشكلي بالإجراءات دون هدف أو غاية، أي إنه العقل الذي يوظف الوسائل في خدمة الغايات دون التساؤل عن مضمون هذه الغايات، وما إذا كانت إنسانية أم معادية للإنسان". انظر: عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، (القاهرة: دار الشروق، 2002م)، ج1، ص134.

[18] المرجع نفسه، ج2، ص463.

[19] H. Marcuse, One-Dimensional Man : Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, (London : Routledge classics, 2002).

[20] طه، روح الحداثة، مرجع سابق، ص82.

[21] المسيري، العلمانية الجزئية، مرجع سابق، ج2، ص463.

[22] من المعلوم أن من علامات العصر الحديث ظهور "البيروقراطية" كطبقة تلقت تكوينًا وتولَّت زمام كل الأمور، وعمل البيروقراطية في الواقع هو ذروة الترشيد على المستوى الإنساني. حين يدرس عالم الاجتماع زيغمونت باومان هذه الفئة يلاحظ عليها "نزع إنسانية الأهداف"، فيقول :"نتيجة العمل البيروقراطي تتمثَّل في تجريد أهداف العملية البيروقراطية من الصفات الإنسانية، وإمكانية التعبير عن هذه الأهداف بعبارات تكنيكية محضة ومحايدة من الناحية الأخلاقية".

Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, (New York : Cornell University Press, 1989), p. 102.

[23] طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص238.

[24] طه عبد الرحمن، روح الحداثة، مرجع سابق، ص240.

[25] في موضع آخر يسميها التظهير، يقول: "التظهير هو إخضاع الجنين للعلم في صورته العلمانية". انظر: طه عبد الرحمن، سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعمل، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012م)، ص276.

[26] المرجع نفسه، ص255.

[27] طه عبد الرحمن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص261.

[28] إيمانويل كانط، ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة: عبد الغفار مكاوي، (بيروت: منشورات الجمل، 2002م).

[29] طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص275.

[30] طه، سؤال العمل، مرجع سابق، ص284.

[31] المرجع نفسه، ص288.

[32] طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012م)، ص41.

[33] F. Nietzsche, La généalogie de la morale, Traduit par Henri Albert, (Paris : Société DV Mercvre de France, s. d.), p. 64.

[34] F. Nietzscheh, L’Antéchrist, (Paris : Gallimard, 1998), p. 24.

[35] Nietzscheh, La généalogie… op. cit., p. 70.

[36] Nietzscheh, L’Antéchrist… op. cit., p. 19.

[37] طه، شرود ما بعد الدهرانية، مرجع سابق، ص104.

[38] المرجع نفسه، ص136.

[39] المرجع نفسه، ص315.

[40] المرجع نفسه، ص317.

[41] J. Lacan, Ethique de la psychanalyse, (Paris : Seuil, 1986), p. 30

[42] طه عبد الرحمن، شرود ما بعد الدهرانية، مرجع سابق، ص84.

[43] طه عبد الرحمن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص70.

[44] طه عبد الرحمن، روح الدين، مرجع سابق، ص52.

[45] طه عبد الرحمن، شرود ما بعد الدهرانية، مرجع سابق، ص84.

[46] المرجع نفسه، ص84.

[47] Max Weber, Essai sur la théorie de la science, trad. Julien Freund, (Paris, Presses pocket, 1992), p. 128.

[48] J. Grondin, « Rationnalité et l’agir communicationnel chez Habermas », Critique, no 464-465, Juin-Février 1986, p. 49.