من «مكتب» إلى «أوكول»: التعليم والسلطة وجذور العلمانية في تركيا الحديثة

ملخص

يتتبع هذا البحث تاريخ «المدارس الجديدة»، العسكرية والمدنية، التي أقامها العثمانيون مكان المدرسة الإسلامية الكلاسيكية. وتنافح الورقة -انطلاقًا من التحليل الفوكوي الذي اعتبر المدرسة إحدى المؤسسات التي ابتكرتها السلطة الغربية الحديثة لتنفيذ الضبط والرقابة وإعادة تشكيل الذات الفردية- عن فكرة تحوُّل «المدرسة العثمانية الناشئة» إلى أداة أساسية في التحوُّل الكبير نحو العلمانية في تركيا الحديثة، حتى في زمن السلطان عبد الحميد الثاني نفسه، الذي صُبِغ عهده الطويل (۱۸۷٦-۱۹۰۸م) بأيديولوجية إسلامية فاقع لونها، حتى إن المدارس العلمانية في أيامه -خاصةً المدارس العسكرية في إسطنبول، بالإضافة إلى مدارس الدونمة في مدينة سالونيك على البر اليوناني (مدرسة شمسي أفندي - مدرسة الفيضية - مدرسة الترقي)- تحوَّلت إلى المعمل الرئيس لتخليق نخبة تركية جديدة استهدفت الإطاحة بالإسلام كلية من الحياة العامة، وتحقَّق لها بالفعل النصر خلال الربع الأول من القرن العشرين: أولًا مع انقلاب تركيا الفتاة في عام ۱۹۰۸م، وثانيًا مع إعلان الجمهورية التركية في عام ۱۹۲۳م.

وقد دقَّ مؤسِّس الأخيرة -مصطفى كمال أتاتورك، الذي تخرج في مدرسة شمسي أفندي العلمانية- المسمارَ الأخير في النظام التعليمي الإسلامي، عندما قام بتدجين الجهاز الديني الرسمي داخل دولته، فارضًا عليه إرادته المطلقة. وظهر أتاتورك حريصًا على إبعاد المدارس العلمانية في تركيا عن أيِّ ذكريات تربطها بالماضي الإسلامي، بما في ذلك المصطلح الدالّ على معنى المدرسة نفسه، الذي تحوَّل من اللفظ ذي الأصل العربي (مكتب Mekteb)، إلى لفظ (أوكول Okul) المستمدِّ من الكلمة الفرنسية Ecole. الأمر الذي عُدَّ -مع مظاهر أخرى- اعترافًا من العلمانية التركية Laiklik بفضل اللائكية الفرنسية Laïcité على نشوئها وتكوينها.

تمهيد.. أو «نبوءة جودت»

في مقال نُشر عام ۱۹۱۲م عبر حلقتَيْن متتاليتَيْن في صفحات مجلة «الاجتهاد» الصادرة باللغة التركية العثمانية، كان الطبيب والصحافي والمترجم العثماني عبد الله جودت(۱) يتخيَّل تركيا (الجديدة) كما يتمنَّاها: علمانية، وعقلانية، وتقدُّمية، فكتب يقول(۲):

«سوف يُحظر الطربوش، وتُفرض بدلًا منه قبعة جديدة. تكايا الدراويش -الكبير منها أو الصغير- سوف تُلغى، وتُحوَّل إيراداتها إلى ميزانية التعليم. كل المدارس (الإسلامية) ستُغلق، وتفتتح محلها مدارس أدبية وتقنية. لبس العمامة والقفطان سيصبح مسموحًا به فحسب لعلماء الدين. النذور والهدايا سوف تُحجب، وأموالها سيُستعان بها في الدفاع الوطني. المعالجون والسحرة سيُقصون، وعلاج الملاريا سيكون إجباريًّا. قاموس للغة التركية العثمانية والنحو سوف تجهزه لجنة من اللسانيين والأدباء».

يظهر التعليم العام والمدرسة -العلماني منها أو الاسلامي- ثلاث مراتٍ دفعة واحدة في المقتطف القصير من مقال جودت المكتوب بلغة برقيَّة سريعة الإيقاع. وقد يبدو هذا مستغربًا إذا علمنا أن تركيا -وقت تأليف المقال- كانت تدخل عقدها التاسع منذ تبنَّت التعليم العلماني لأول مرة في عشرينيات القرن التاسع عشر الميلادي. وكان حضور المدرسة الإسلامية الكلاسيكية قد أصبح شبحيًّا وباهتًا بصورة واضحة للعيان. كما أن جودت نفسه كان قد تخرج في مدرسة الطب الشاهانية العسكرية بإسطنبول، وهي كلية كانت تقدِّم تدريبًا علمانيًّا محضًا، نُسب إليها -مع كليات ومدارس عسكرية ومدنية أخرى في تركيا- تخريج دفعاتٍ من المفكرين وضباط الجيش والمنظرين السياسيين الأتراك، أسَّسوا هوية تركيا خلال السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية، وصولًا إلى لحظة إعلان الجمهورية التركية في عام ۱۹۲۳م.

في الحقيقة، لم يكن جودت في مقاله يدعو إلى تأسيس نظام تعليمي علماني «جديد» في الدولة العثمانية، وإنما إلى تطوير النظام القائم بالفعل، بحيث تحتكر العلمانية عبره الفضاء الخاص بالتعليم الذي تقدِّمه الدولة وترعاه. وهو ما كان يعني وفقًا له الوصول بتركيا إلى مرحلة الاعتناق الكامل للعلمانية، بوصفها مبدأ يفصل بين الدين والدولة، بل ويزيل الدين كليةً من المجال العام. هذا الطرح الراديكالي في وقته، حيث كان قادة الدولة العثمانية من جمعية تركيا الفتاة (والمعروفة أيضًا بجمعية الاتحاد والترقي) -الذين لم يكونوا أقلَّ إيمانًا بالعلمانية عن جودت- يميلون إلى الانتقال المتدرج للوصول إلى العلمنة الشاملة، يمكن أن يُفهَم أكثر من خلال التعرف إلى طبيعة صاحب المقال المشار إليه.

يوصف جودت، الذي كان واحدًا من المؤسسين الأوائل لتركيا الفتاة التي حكمت إسطنبول خلال العصر العثماني الأخير، بأنه أشدُّ أعضائها تطرفًا في تبنِّي العلمانية(۳)، وأكثرهم افتتانًا بالتغريب المطلق، والتقليد الشامل للحضارة الأوروبية، التي عدَّها المثل الكامل الذي لا يقترب منه المنافسون. وقد رأى جودت أن عزل المجتمعات العثمانية عن ماضيها الإسلامي/الشرقي، من خلال تحطيم كل مظاهر ذلك الماضي والحجر عليه، هو الحل الوحيد للوصول إلى العلمانية المطلقة. ومن هنا كان إلحاحه على مسائل جوهرية مثل التعليم، الذي دبج فيه المقالات، أو حتى إصراره على مسائل شكلانية، مثل المظهر الخارجي للأفراد والسلوك الاجتماعي، التي ألَّف فيها كتيبًا صغيرًا عن الإتيكيت الأوروبي، لاستبدال العادات الشرقية به(٤).

كما أن جودت استعان لتحقيق هدف «العزل» هذا بعملياتٍ أوسع من التأليف والترجمة، حيث نقل إلى التركية مؤلفاتٍ اختارها بعناية، للعمل في اتجاهاتٍ عكسيَّة، فمن جهة تفكِّك الموروثات، ومن جهة أخرى تقدِّم البدائل المعرفية. وهو ما يظهر على أكمل ما يكون في تقديمه الهولندي رينهارت دوزي(٥) إلى القرَّاء الأتراك، وهو إحدى الآلات الاستشراقية الأشد فتكًا ضد التراث الإسلامي، وكذلك في ترجمته الألماني لودفيج بوخنر(٦)، وهو الداعية الأوروبي الأبرز للمادية العلمية، بوصفه منهجًا بديلًا للدين.

إن التطبيق التدريجي للعلمانية، الذي بدأته النُّخب العثمانية منذ عصر التنظيمات (۱۸۳۹-۱۸۷٦م) بل وحتى قبله، لم يكن كافيًا في نظر جودت للوصول إلى مرحلة الاندماج في الحضارة الغربية. كما أنه رأى محاولات الدولة العثمانية للمواءمة بين التقليد والحداثة، أو إصرارها على الإبقاء على المؤسسات المحلية القائمة على الشريعة بجوار تلك المستوردة من الغرب، دمجًا مشوهًا يعيق ما عدَّه «الإصلاح الحقيقي». هذا على الرغم من أن جودت نفسه تورط أحيانًا في محاولات خلق صيغٍ تلفيقيَّة من النصوص الإسلامية والنظريات العلمية الحديثة، تجعل تلك الأخيرة أكثر قبولًا(۷).

إن «الإصلاح» في نظر جودت لم يكن يعني سوى الهدم الكامل للمؤسسات التقليدية، والفكر التقليدي، بل وحتى المظهر الخارجي التقليدي، مع قبول النظائر الأوروبية لكل ذلك. وكان التعليم العام الذي أدرك جودت دوره الخطير في إحداث التحولات الجذرية في المجتمع العثماني منذ منتصف القرن التاسع عشر، يمثِّل المجال الذي يجب أن تبدأ منه عمليات العلمنة الصارمة والإقصائية -لا التوفيقية- لتركيا. لأنه لا المحاكم النظامية التي استبدلت بها الدولة العثمانية محاكمها الشرعية، ولا الشركات المساهمة التي عوضت بها علائقها التجارية القديمة، ولا المستشفيات الحديثة التي حلَّت محلَّ المارستانات، ولا المصانع التي سحقت ورش الطوائف(۸)، يمكنها أن تغرس قِيم العلمانية في نفوس الرعايا، بقدر ما ستفعل مدارس التعليم الإلزامي العام التي تحتكر وحدها العمل مع عقل النشء الصغير، وهو لا يزال في طور التكوين. وكانت خطة جودت تجاه التعليم مباشرةً في صرامة، وتنبني على خطوتين.

الخطوة الأولى: إغلاق المدارس الإسلامية تمامًا؛ لأنها حتى وإن باتت منحلَّة ومنهارة، فهي تفرض على المجتمع لونًا من التعليم المزدوج الديني-العلماني يشوش على العلمانية المطلقة المرغوبة. وتتمثَّل الخطوة الثانية في تنقيح مدارس التعليم العام نفسها من أية تأثيرات دينية من شأنها حجب التمثُّل العلماني المطلوب. ويشير جودت هنا تحديدًا إلى مبادئ الأخلاقيات الإسلامية التي أصرَّ السلطان عبد الحميد الثاني منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر على تضمينها المدارس العلمانية، وكانت واحدة من عدَّة معايب أخذتها تركيا الفتاة على السلطان، قبل أن تطيح به في انقلاب عام ۱۹۰۸م.

تشارك جودت مع الشبان الأتراك في القناعات العلمانية نفسها دفعه في عام ۱۹۱۲م إلى طرح مشروعٍ للتخلي عن الأبجدية العربية المستخدمة في كتابة اللغة التركية العثمانية، وتبنِّي أبجدية لاتينية بدلًا منها.

كان انقلاب عام ۱۹۰۸م نفسه فرصةً لعبد الله جودت كي يدعو إلى تطبيق أفكاره الراديكالية على الرغم من خروجه على تركيا الفتاة منذ عام ۱۹۰٦م، وانضمامه إلى الحزب العثماني الديمقراطي، على خلفية أصله الكردي، ونشاطاته في الحركة القومية الكردية(۹)، وهي أمور تعارضت حتمًا مع تحوُّل تركيا الفتاة نحو القومية المتطرفة في ذلك الوقت. ولكن تشارك جودت مع الشبان الأتراك في القناعات العلمانية نفسها دفعه في عام ۱۹۱۲م إلى طرح مشروعٍ للتخلي عن الأبجدية العربية المستخدمة في كتابة اللغة التركية العثمانية، وتبنِّي أبجدية لاتينية بدلًا منها، رفقة مفكر عثماني آخر هو حسين جاهد(۱۰).

وفي النهاية، لم يجد ذلك المشروع أو غيره من الذين وردوا في مقالة «الاجتهاد» المشار إليها آنفًا أذنًا تصغي في تركيا الفتاة، بما أن قادتها تابعوا سياسة التدرج العثمانية القديمة نحو العلمانية، بل وحتى تبنِّي الأيديولوجية الإسلامية ظاهريًّا عشية الحرب العظمى، لتثوير المسلمين الخاضعين في المستعمرات ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، وهي الدول التي كانت عدوة لتركيا في الحرب(۱۱). وإذا كان ثمة فارق حقيقيٌّ بين الاتحاديين وأسلافهم من الإصلاحيين العثمانيين في عمليات التحوُّل العلماني، فإنما يتمثَّل في عمل الأخير بوتيرة أسرع وتأثير أشد خلال عصر تركيا الفتاة. وكانت المدارس أحد النماذج البارزة على ذلك، بعد أن رفضت تركيا الفتاة إغلاقها، وفي الوقت نفسِه ضيقت عليها الخناق، بحيث أصبحت وقت سقوط الدولة العثمانية متضعضعةً لا ينقصها سوى ضربة خفيفة للقضاء عليها نهائيًّا(۱۲).

كان على عبد الله جودت الانتظار حتى قيام الجمهورية التركية في عام ۱۹۲۳م، ليرى أفكاره -حتى أشدها تطرفًا- تتحقَّق على أرض الواقع. فقد كان المؤسس مصطفى كمال (أتاتورك لاحقًا) -باستثناء مسألة الانتماء الكردي- واحدًا من أكابر المعجبين بجودت، والداعمين لآرائه. وطوال عشر سنواتٍ من تأسيس الجمهورية، نفذ مصطفى كمال «وصايا/نبوءات» عبد الله جودت في مقالة «الاجتهاد» بحذافيرها(۱۳). فأعلن العلمانية المستمدَّة بنيتها من اللائكية الفرنسية واحدةً من ستة مبادئ رئيسة للجمهورية الوليدة، وفرض الزي الإفرنجي قسرًا على الشعب التركي، وأغلق المدارس والتكايا للأبد، وتحوَّل عن الأبجدية العربية إلى اللاتينية. وأخيرًا، أصبح التعليم العام في عهده آلةً جبارةً ضمن سياسة دقيقة للهندسة الاجتماعية، مهمتها صناعة جيل جديد من الأتراك، منسلخ بصورة شبه كليَّة عن ماضيه العثماني/الإسلامي(۱٤).

لكن حتى في تلك اللحظة، لم يكن معنى ذلك كله ختامًا سعيدًا لجودت، بما أن الجمهورية التركية سلطت معظم أضوائها على منظري القومية التركية -دين تركيا الجديد بعد عام ۱۹۲۳م- وعلى رأسهم ضياء جوكالب، الذي كان -للمفارقة- أحد المسترشدين بتوجيهات عبد الله جودت في شبابه. وربما يُعزى ذلك إلى ماضي جودت مع القومية الكردية، التي كانت تركيا تخوض ضدها حربًا مفتوحةً في شرق الأناضول. وعلى أي حال، فقد فُرض على جودت العيش في الظل وحيدًا بقية حياته، حتى مات تلاحقه لعنات المتدينين الأتراك(۱٥) في نوفمبر ۱۹۳۲م، قبل خمس سنواتٍ من إقرار البرلمان التركي مادة في الدستور تقرُّ بعلمانية الدولة.

تصلح حكاية عبد الله جودت مدخلًا ممتازًا لهذا البحث الذي يتناول دور التعليم العام في تحوُّل تركيا الحديثة نحو العلمانية، بما أن صاحب تلك الحكاية قد مثَّل المرحلة الوسيطة بين تأسيس التعليم العلماني في المجتمعات العثمانية، الذي امتدَّ من عشرينيات القرن التاسع عشر وحتى انقلاب عام ۱۹۰۸م، وبين استخدام التعليم في التطبيق الشامل للعلمانية عقب تأسيس الجمهورية عام ۱۹۲۳م. وكان دور جودت بين المرحلتين حاسمًا، بما أنه قدَّم النقد الجذري -هو وآخرون- للفترة السابقة، وقدَّم البيانات اللازمة، بالإضافة إلى الاقتراحات العملية للفترة اللاحقة.

يسعى هذا البحث إلى استعراض تطوُّر العلمانية في تركيا من خلال نظام التعليم العام، عبر المراحل الزمنية الثلاث السابق ذكرها. وهو بقدر اهتمامه بسرد تاريخ ذلك التطور، الذي يجيب عن سؤال: كيف اعتنقت تركيا الحديثة العلمانية بدلًا من الشريعة الإسلامية؟ فإنه يهتمُّ قبل ذلك بالإجابة على السؤال المفتاحي حول الدوافع التي حفزت أصلًا النُّخب التركية المختلفة على مدار أكثر من مائة عام إلى التخلي عن الشريعة الإسلامية ومؤسساتها، واعتناق العلمانية. وأؤمن أن عمليات الانتقال من التعليم الإسلامي إلى التعليم الحديث في تركيا، والأدوار التي لعبها الأخير في توليد الأفكار والأيديولوجيات بالبلاد، يمكنها أن تقدِّم جزءًا كبيرًا من الإجابة على السؤال الثاني.

- القسم الأول

سؤال التخلُّف: الإصلاح والتعليم والإمبراطورية

أحاول في هذا القسم من البحث تقديمَ قراءة معكوسة حول دوافع العثمانيين لتبنِّي التعليم العلماني الغربي منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. فبدلًا من الانطلاق من السرديات التقليدية(۱٦)، التي تلتزم ثنائيات (التخلُّف/التقدُّم)، و(التقليد/الحداثة)، وتقول بـ«اضطرار» العثمانيين إلى تحديث دولتهم على النمط الغربي، نتيجة تخلُّف الشريعة وانحطاط مؤسساتها، ومن بينها المعاهد التعليمية التقليدية التي رفضت الاندماج في الحداثة الغربية، أذهب هنا إلى أن الطبيعة المهيمنة للحداثة، التي أدركها العثمانيون جيدًا منذ اللحظة الأولى، وتبنوها إما نتيجة ضغوط من قوى الغرب الأوروبية أو لأغراض براغماتية تتعلَّق بدولتهم، هي التي عملت على إبادة الشريعة الإسلامية ومؤسساتها، بوصفها منافسًا واجب الإزاحة، ودون أن تمنحها أصلًا فرصة التجاوب مع الأنظمة المستوردة الجديدة، أو انتقاء منها ما يصلح أو يتناسب معها.

لتفنيد الطرح السابق في سياقات التعليم على وجه الخصوص -بما أنه الموضوع الرئيس لهذا البحث- لا بدَّ من الوقوف أولًا على طبيعة النظام التعليمي الذي كان سائدًا في الدولة العثمانية قبل عصر ما يُعرف بـ«الإصلاح العثماني». ثم مقارنة هذا النظام بخصائص التعليم العلماني المولَّد في الغرب، الذي اعتمده العثمانيون بصورة رسمية في إمبراطوريتهم منذ عشرينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا.

النظام التعليمي القديم

بداية، ورث العثمانيون النظام التعليمي نفسه الذي انتشر في الممالك والمجتمعات الإسلامية منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، حيث كانت المكاتب/الكتاتيب توفر التعليم الابتدائي للطلاب، بينما مثَّلت المدارس مرحلة التعليم العالي الثانوي/الجامعي(۱۷). ولكن ذلك الإرث لم يعني في الوقت نفسِه أن العثمانيين أحجموا عن تطوير ذلك النظام -قبل زمن طويل من عصر التحديث- بما يتناسب ومصالحهم الخاصة، بل إن التدخل العثماني -الذي طالت مدَّة عمله لثلاثة قرون على الأقل- كانت له بصمته الحاسمة على تاريخ التعليم الإسلامي كاملًا.

مكتبة مدرسة اندرون في قصر الباب العالي

إن الطبيعة الخاصة للعثمانيين -بوصفهم سلالة حاكمة اعتمدت في تكوين نخبتها الخاصة على الأطفال المسيحيين المجلوبين من مناطق البلقان، فيما عُرف بـ «نظام الدوشرمة»(۱۸)- قادتهم إلى تأسيس مدارس ذات طبيعة خاصة وحصرية لتنشئة هؤلاء الأطفال على ثقافة إسلامية/عثمانية محدَّدة بدقَّة، تقودهم في النهاية إلى الولاء المطلوب لسلالة آل عثمان وحدها.وتُعَدُّ مدرسة القصر enderun mekteb -الواقع داخل قصر طوب قابي في إسطنبول- التي قدَّمت تعليمًا دينيًّا-دنيويًّا شاملًا لطلابها الأكثر تميزًا من بين عبيد الدوشرمة، تُعَدُّ أشهر تلك المدارس على الإطلاق، بما أنها قدَّمت إلى الدولة العثمانية رجالها الكبار، الذين تقلبوا في مناصب الوزارة والصدارة العظمى وقيادة الجيوش. ثم تلتها مدرسة الانكشارية، التي اختصَّت بتعليم المختارين وتدريبهم للانضمام إلى الفرقة البرية الأشهر والأشرس في التاريخ العثماني(۱۹).

لكن تدخل العثمانيين لم يقتصر فحسب على تطوير مدارس ذات طبيعة «مغلقة» مهمتها تصنيع نخبة إدارية/عسكرية دائمة للدولة، وإنما امتدَّ كذلك إلى المدارس الدينية نفسها، التي أصبحت في زمنهم مفرخةً لنخبة دينية تابعة للسلالة العثمانية، ولاحقة بها(۲۰). ربما كان ذلك متابعةً من العثمانيين لفلسفة المدرسة الأصلية منذ نشأتها في عصر السلاجقة العظام(۲۱)، ولكن الحالة العثمانية في الحقيقة تقدِّم صورةً شديدة «المركزة»؛ إذ عمد السلاطين من آل عثمان إلى تأسيس جهاز ديني رسمي للمرة الأولى في تاريخ المسلمين، بهيراركية صارمة فوق قمتها شيخ الإسلام، وهو المنصب المستحدث كذلك. وأصبحت مدارس إسطنبول الدينية بصورة حصرية -رفقة أُسر علمية بعينها داخل العاصمة العثمانية- هي التي تحتكر المناصب العليا في ذلك الجهاز الديني(۲۲).

ظل أثر ذلك التغيير في النظام المدرسي محدودًا، طالما بقي العثمانيون في مجالهم الجغرافي الأول: الأناضول والبلقان. ولكنه سرعان ما تحوَّل إلى عامل حاسم في تاريخ التعليم بالشرق الإسلامي برمَّته، عندما أقدم السلطان الأول سليم الأول على إسقاط المماليك في مصر والشام عام ۱٥۱۷م(۲۳). فعلى إثر ذلك الغزو، ونتيجة إصرار العثمانيين على الاكتفاء بمدارس إسطنبول لتزويد جهازهم الديني بعلماء المذهب الحنفي، المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فإن المدارس العريقة في قلب العالم الإسلامي، التي كانت تقدِّم لسلاطين المماليك رجالَهم في القضاء والإدارة من فقهاء المذاهب السُّنية الأربعة، تدهورت فورًا.

وهو ما رصده المعاصرون من مؤرخي الشرق في حزنٍ بالغٍ، سواء في القاهرة التي أشار مؤرخها ابن إياس -وكان معاصرًا للغزو العثماني- إلى إغلاق أبرز مدارسها، المدرسة الصالحية، والملقَّبة بـ«قلعة العلماء»، وانتقال أساتذتها إلى التدريس في الجامع الأزهر(۲٤)؛ أو في دمشق التي وجد المؤرخ النعيمي(۲٥) أن تأليف مرثيَّة طويلة في مدارس الشام المتدهورة والمنحلة قد أصبح فرضًا عليه(۲٦).

وقد صوحبت هذه التحولات الخطيرة بتغييراتٍ أخرى في البناء التنظيمي والفلسفة الخاصة بمدارس إسطنبول، قام بها السلطان سليمان القانوني ثم ابنه سليم الثاني، لتحسين كفاءة خريجي المدارس ورفع قدراتهم لإدارة إمبراطورية آخذة في التوسُّع. وقد منحت مدارس العاصمة العثمانية -بناءً على تلك التغييرات- هيراركيةً من نوع جديد(۲۷)، وكان يمكن لها أن تستمرَّ في إمداد الدولة بعباقرة الرجال، لو لم يتعرض نظام التعليم العثماني هذه المرة -رفقة مجالات أخرى عديدة في الإمبراطورية- لضرباتٍ قوية قرب نهاية القرن السادس عشر، تركت أثرها في المجتمعات العثمانية حتى حلول عصر التحديث نفسه.

بداية الانحلال

منذ ثمانينيات القرن السادس عشر فصاعدًا، اجتمعت عدَّة عوامل لتقود الدولة العثمانية في النهاية إلى الدخول في طور انحلالها الطويل. فأولًا: انسحب العثمانيون من الصراع على المحيط الهندي(۲۸)، تاركين إياه للهولنديين ثم الإنجليز. وثانيًا: تم إلغاء نظام الدوشرمة عمليًّا، وأبيح لأبناء المسلمين لأول مرة الالتحاق بالفرق العسكرية العثمانية، خصوصًا الانكشارية، بل وسُمح لأعضاء الأخيرة -بتكوينها البشري المستحدث- بالعمل في التجارة والحِرف اليدوية المختلفة على العكس من أسلافهم الدوشرمة الذين كان محظورًا عليهم ذلك(۲۹). وأخيرًا: ونتيجة صراعات رجال الدولة في الفترة نفسها، ارتفع شأن تيار ديني متعصّب في إسطنبول عُرف لاحقًا باسم القاضيزادية(۳۰)، عكف على محاربة الأجواء العلمية العثمانية ذات الطابع الحر، ونجح في هدم مرصد الفلكي تقي الدين(۳۱) بالعاصمة العثمانية، بالإضافة إلى إلغاء تدريس العلوم الطبيعية في المدارس(۳۲).

خسرت الدولة العثمانية -بناءً على كل ما سبق- عوامل الوفرة والصرامة العسكرية، بالإضافة إلى الانفتاح الثقافي على الآخر. والأخيرة تحديدًا تعني البحث هنا؛ لأن هدم مرصد إسطنبول، مع قصر عمل المدارس على علوم الشريعة، كانت أحداثًا مفصلية في تاريخ العلوم الإسلامية، بما أنها أنتجت قطيعة طويلة مع التطورات العلمية الأوروبية التي كانت لا تزال في لحظة الانقلاب الكوبرنيكي الحاسمة(۳۳)، وتتقلَّب بين أطوار التكوين والتشكُّل والاقتباس.

دشَّن السلطان العثماني أحمد الثالث مجموعة إصلاحات عسكرية وثقافية، أطلق عليها اسم «زمن لاله» أو «عصر الزنبق».

ظهرت الآثار البعيدة للانحلال العثماني في وقت متأخر من القرن السابع عشر الميلادي، عندما ظهر تضعضع القوة العسكرية العثمانية عقب الحصار الثاني الفاشل لفيينا (۱٦۸۳م)، ثم في الخسائر الفادحة التي تكبدها العثمانيون خلال الحرب التركية العظمى، أمام حلف أوروبي يقوده الهابسبورغ حكَّام النمسا. وقد انتهت تلك الحرب الأخيرة بالتوقيع على معاهدة كارلوفيتز في عام ۱٦۹۹م، التي فَقَد آل عثمان على إثرها نفوذهم السياسي والعسكري في مناطق وسط أوروبا(۳٤). افتتح العثمانيون القرن الثامن عشر الميلادي بشروط كارلوفيتز المُذلَّة. وللمرة الأولى، تطرح النُّخب الحاكمة في إسطنبول السؤال حول أنسب الطرق للإفلات من الآثار بعيدة المدى لتلك الخسائر العسكرية. ودشَّن السلطان العثماني أحمد الثالث مجموعة إصلاحات عسكرية وثقافية، أطلق عليها اسم «زمن لاله» أو «عصر الزنبق»(۳٥). كان الإنجاز الأكبر لـ«لاله» إتاحة المطبعة لأول مرة للمسلمين من رعايا الدولة، بعد ثلاثة قرون تقريبًا من الحظر(۳٦). وبالنسبة إلى قضية التعليم، فإن العثمانيين في ذلك الوقت المبكِّر تابعوا النموذج البروسي الناشئ للمدارس العسكرية، وأسَّسوا مدرسة الرياضيات (مهندس خانة). ولكن سقوط السلطان أحمد الثالث على يد الانكشارية، قاد المدرسة أخيرًا إلى الإغلاق(۳۷).

أخفق «عصر الزنبق» في إحداث تغييراتٍ جوهرية في الواقع العثماني، وحتى المطبعة نفسها أُغلقت في منتصف القرن الثامن عشر، لتحول دون إحداث تحولاتٍ في بنية الثقافة السائدة بالشرق الإسلامي(۳۸). ولكن بدءًا من ستينيات القرن الثامن عشر، سوف تفرض الأوضاع الدولية الجديدة على العثمانيين إعادة طرح سؤال الانحطاط مرةً أخرى. ولكن هذه المرة ليس على مستوى النُّخب في المركز (إسطنبول) فحسب، وإنما كذلك على مستوى المجتمعات العثمانية المختلفة في الأطراف.

في ذلك الوقت المشار إليه، ونتيجة خسارة فرنسا في حرب السنوات السبع أمام بريطانيا، ما منح الأخيرة السلطة المطلقة فوق شبه القارة الهندية، بدأ سباق إمبرياليٌّ بين الفرنسيين والإنجليز، تحوَّل من مجرَّد التنافس على المراكز التجارية إلى الاقتتال الدموي على مناطق المواد الخام. وتوازى مع ذلك توجيه ضربة قوية للتجارة الهندية العابرة بالحجاز والعراق والشام، بسبب احتكار شركة الهند الشرقية البريطانية في الهند لتلك التجارة، ما أثَّر في طبقة التجَّار المسلمين في تلك الأقاليم. بينما تعرضت الطبقة الوسطى التي مثَّلتها طوائف الحِرف في إسطنبول والقاهرة لأزمة اقتصادية كاسحة، نتيجة إغراق الأوروبيين الأسواق الشرقية بمنتجاتهم، مستغلين الامتيازات الأجنبية التي منحها إياهم العثمانيون(۳۹).

إن الدراسات الجديدة حول تاريخ ما يُعرف بـ«الإصلاح العثماني»، التي أخذت في الظهور تباعًا منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين تقريبًا(٤۰)، واعتمدت على العمل الأركيولوجي المعمق في الوثائق العثمانية التي تعود إلى فترة ما قبل التحديث، وكذلك فترة التحديث نفسها، كما استفادت بصورة مباشرة من دراسات ميشيل فوكو المبتكرة حول «الدولة الحديثة» التي اخترعتها أوروبا، وقامت بزرعها بالقوة في بقية العالم؛ إن هذه الدراسات قد وفَّرت لنا معرفة ممتازة بـ«فترة الأزمة» التي مرَّ بها المركز العثماني والأطراف العثمانية بين النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن الذي يليه.

كما أعادت التفكير في السرديات القديمة، التي أذاعها برنارد لويس(٤۱) وستانفورد شو(٤۲) وغيرهما، حول «غرور وكبرياء الحضارة الإسلامية وشعورها بالتفوق الوهمي وعدم الحاجة إلى الآخر»(٤۳)، الذي أدى بالقائمين على الشريعة الإسلامية إلى رفض عمليات التحديث التي فرضتها النخبة العثمانية الحاكمة من أعلى، ما أجبر الفريق الأخير -من ثَمَّ- على تنحية تلك الشريعة نفسها.

لقد أثبتت هذه الدراسات أن الغليان الذي مرت به المجتمعات العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر نتيجة وضعها الاقتصادي الصعب، دفع الطبقات المثقفة المحلية -التي حاولت الفكاك من الوضع الجديد الذي يسيطر فيه الأوروبيون وشركاؤهم من الأقليات المسيحية واليهودية الشرقية على رأس المال وحركة التجارة في الشرق- إلى تبنِّي صحوة ثقافية -أطلق عليها المؤرخ الأمريكي بيتر جران اسم «الكلاسيكية الجديدة»(٤٤)- استهدفت النهوض بالوضع الثقافي للمسلمين، عبر إحياء النصوص الإسلامية القديمة في علوم التاريخ واللغة والكلام والمنطق والطب، وطرحها للنقاش والنقد.

وكان من ضمن مجهوداتها محاولة خلق حالةٍ من التواصل بين المنجز الحضاري الإسلامي/العربي من جهة، وبين العلوم الحديثة الأوروبية التي أنتجت التفوُّق التقني الغربي من جهة أخرى. وطوال الفترة السابقة على الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، وكذلك الفترة التالية لها، سعى رجال الكلاسيكية الجديدة إلى تهيئة الأجواء لقبول المسلمين تلك العلوم الغربية، عبر إيجاد جذورٍ لتلك الأخيرة في الثقافة الإسلامية.

وبمثالٍ أكثر عملية، يشير بيتر جران -مستعينًا برحلات الشيخ المصري الأزهري حسن العطار إلى تركيا- إلى ثقافة طبيَّة منتعشة كانت تُمارس في حي سكوتاري بالعاصمة العثمانية إسطنبول، كانت في الحقيقة مزيجًا من التراث الطبي الإسلامي الذي يرتفع إلى ابن سينا، وبين الطب الإكلينيكي (السريري) الذي كانت تمارسه أوروبا في ذلك الوقت. وبما أن الطب الإكلينيكي لاعتماده التشريح وسيلةً للمعرفة العلمية كان مشكلًا وظلَّ مرفوضًا من قِبَل الشريعة الإسلامية لانتهاكه حرمة الأجساد، فقد أقدم حسن العطار فورًا بعد نقده للطب السينوي (نسبة إلى ابن سينا) إلى إحياء تراث ابن النفيس، الطبيب المسلم الذي تُنسب إليه عملية اكتشاف الدورة الدموية الصغيرة، والذي كان يعمل بنفسه في التشريح، لإثبات أن التشريح كان ممارسًا بشكل طبيعي في البلدان الإسلامية دون معارضات ظاهرة(٤٥).

بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر تقريبًا، كانت النُّخب المثقفة التقليدية في الشرق الإسلامي قد تلاشت، وحلَّت محلَّها إنتلجنسيا جديدة، علمانية المنزع، وغربية الهوى.

ورغم ذلك كله، فإن المشروع الفكري للكلاسيكية الجديدة، بطبيعته الكلامية/العقلانية، لم يُكتَب له الاكتمال. بما أن النُّخب العثمانية التي قررت تحديث الدولة على النمط الغربي آثرت أن تستعين بذلك المشروع في الأخير بشكل لحظي وبراغماتي، لمجرَّد ضرب الطبقة الوسطى الممثَّلة في طوائف الحِرف والفرق العسكرية وصغار علماء الدين softas، التي كانت ثقافتها «حديثية» -أي تتمحور حول دراسات الحديث النبوي الشريف - بالأساس، وتمسكت بمعارضة مشروع التحديث(٤٦). وبمجرَّد تحطيم النخبة العثمانية للطبقة الوسطى في عشرينيات القرن التاسع عشر، فإنها تجاوزت الكلاسيكية الجديدة تمامًا، وتبنَّت الثقافة الحداثية الأوروبية. وهذا ما يفسر أنه بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر تقريبًا، كانت النُّخب المثقفة التقليدية في الشرق الإسلامي قد تلاشت، وحلَّت محلَّها إنتلجنسيا جديدة، علمانية المنزع، وغربية الهوى. كما أن كل المؤسسات القديمة في الشرق الإسلامي الخاضع للعثمانيين -التي كانت قائمةً على الشريعة- إما أنها اختفت، أو أُبعدت على الأقل إلى الصف الثاني خلف مؤسساتٍ أخرى علمانية، مثلما وقع مع المدارس تحديدًا(٤۷).

إذا كان هذا هو وضع التعليم العثماني وقت التحديث، فإن الوقت قد حان للتعرف إلى المؤسسات التعليمية الحداثية، التي اختارها العثمانيون بديلًا لإنتاج نظامهم السياسي والاجتماعي الجديد. وأنا هنا أعتمد تحديدًا على أطروحة ميشيل فوكو عن التعليم الحديث؛ لأنها تُعين أكثر من أيِّ شيء آخر على فهم الأسباب التي أغرت الدولة العثمانية لتبنِّي المدرسة الحديثة والتخلي عن المدارس الإسلامية.

المدرسة الحديثة

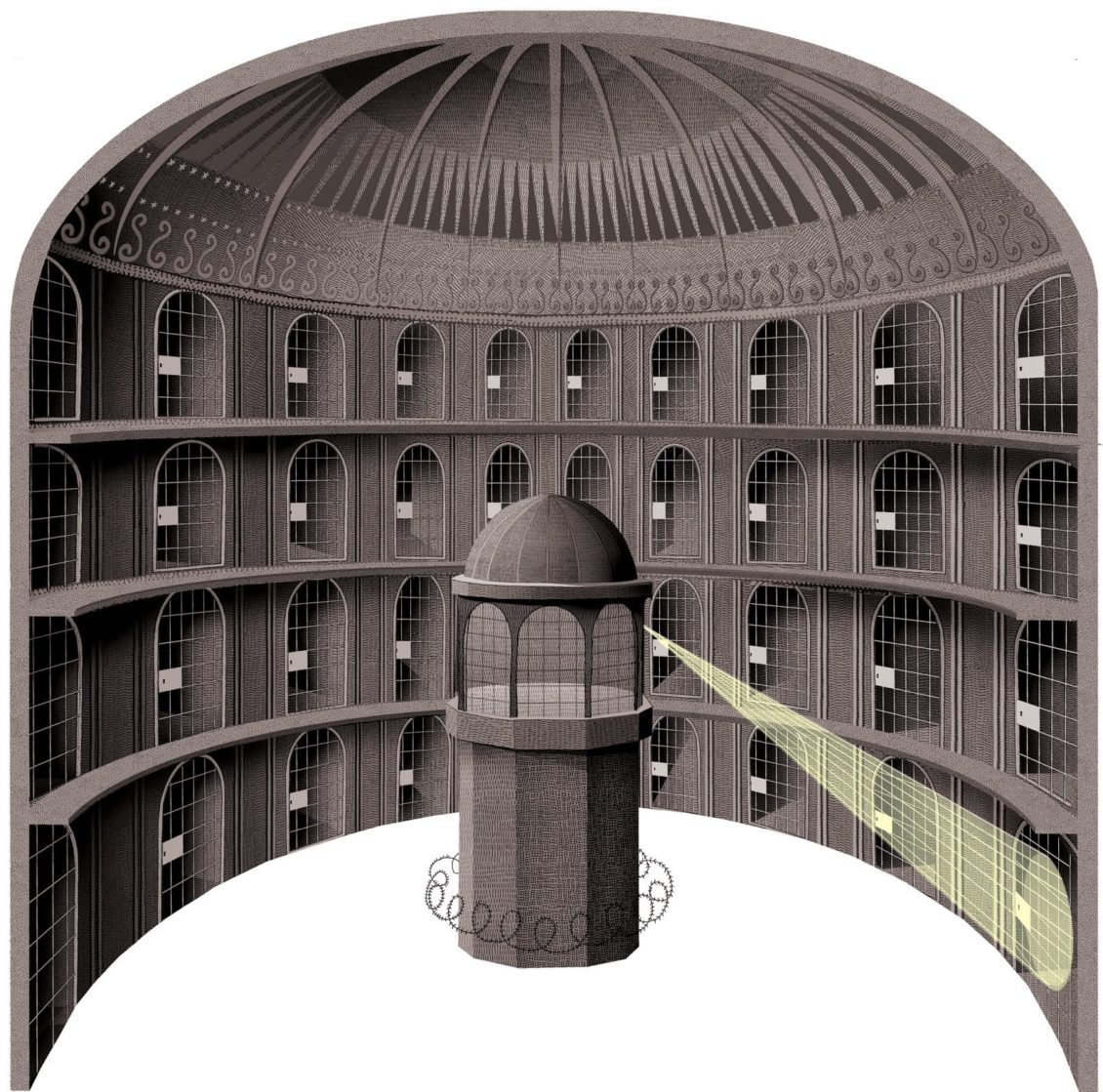

رغم أن المدرسة العلمانية الحديثة لم تشغل دراسة منفردة ضمن مشروع فوكو الهائل عن الحداثة، وظل ظهورها -بدلًا من ذلك- متشظيًا بين أعماله المختلفة(٤۸)، فإنه من بين كل المؤسسات التي أشار إليها فوكو بوصفها منتجاتٍ أصلية للحداثة الأوروبية (المدرسة، السجن، المستشفى، المصنع)، التي مورست فيها أفكار الانضباط والمراقبة والعقاب بشكل جديد ولأغراض مستحدثة، فإن المدرسة تحديدًا -التي اعتبرت مسؤولةً عن صناعة المواطن المنتمي للدولة- كانت هي النموذج الأول لمفهوم «الانضباطات» الذي صكَّه فوكو لوصف تقنيات عمل الدولة الحديثة. بل إن التصميم الهندسي الذائع الصيت للفيلسوف والمنظر السياسي الإنجليزي بنتام، والمعروف باسم «البانوبتيكون»، حيث تراقب الدولة من خلاله الجميع دون أن يراها أحد، كانت فكرته الأصلية مستوحاة -وفقًا لروجر ديكون(٤۹)- من المدرسة الأوروبية الحديثة على وجه التحديد، وليس السجن كما يشاع في الغالب.

البانوبتيكون

طبقًا لـ فوكو(٥۰)، فقد طوَّرت الدولة الحديثة تعليمها المدرسي عبر علمنة الطرائق البيداغوجية التي كانت سائدةً في مؤسسات التعليم الخاضعة لسلطة الكنيسة، والجماعات المسيحية المختلفة. كانت المدارس اليسوعية تحديدًا هي النموذج الأعلى في ذلك السياق، حيث فرضت منذ بداية القرن الثامن عشر الميلادي لونًا صارمًا من الانضباط على طلابها، لم تلبث أن أعادت الدولة الحديثة إنتاجه بصورة أشدَّ بعد منحه الصفة الدنيوية اللازمة(٥۱). ومن خلال التقسيم الصارم للوقت داخل المدرسة، وتوزيعه بدقَّة بين النشاطات المختلفة، والإعداد المخطط للمناهج الدراسية، وتنظيم العلاقة بين المعلم والتلاميذ، والرقابة المستمرة للطرفَيْن عبر تعيين مفتشين كانوا يتعرضون بدورهم للرقابة(٥۲)، أنتجت الدولة كيانًا ضخمًا جديدًا هو التعليم العام، اكتسب مع الوقت -على شاكلة التجنيد الحديث- صفة الإلزامية، وكُلِّف بتهيئة أفراد الشعب منذ صغرهم -مثل الجيش أيضًا- لقبول الدولة إلى حدِّ الخضوع، وخدمتها إلى درجة التفاني، والدفاع عنها وصولًا إلى الموت نفسه.

كانت المدارس العسكرية التي ظهرت أولًا في بروسيا كما سبقت الإشارة، وانتشرت في غرب أوروبا تبعًا لذلك، أقدم نماذج تلك المدرسة الحديثة. وكانت مهمتها تلبية احتياجات القوى الغربية الآخذة في التوسُّع الإمبريالي من الجنود، عبر «صناعة»(٥۳) جندي جديد من الفلاحين الذين أصبح يُنظَر إليهم الآن بوصفهم قوة بشرية ضاربة، يمكن الاستفادة من أعضائها فقط إذا ما أُخضعوا لـ«الانضباط» اللازم و«المراقبة» المستمرة.

بدأت المدارس المدنية في إنتاج دفعاتٍ من المواطنين (الجدد)، المؤمنين بـ(الدولة الحديثة)، والمرتبطين بها بصورة عضوية.

لكن المدرسة العسكرية وحدها لم تفِ بأغراض الدولة الحديثة، خاصةً في نهاية القرن الثامن عشر. ومن ثَمَّ ظهرت الحاجة إلى تبنِّي نظام مدني موازٍ للمدارس العسكرية. ويُعزى ذلك التحوُّل الأساسي -وفقًا لدانييل تروهلر(٥٤)- إلى ظهور الدساتير في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في فرنسا بوصفها وسيلةً جديدةً لتعيين الحدود بين السلطات المختلفة. كانت قيم الجمهورية، والديمقراطية، والحكم الدستوري، والحريات الفردية، والإدارة البيروقراطية البديلة للحكم السلالي الشخصاني -وكلها كانت في ذلك الوقت لا تزال مفاهيم مشوشة وغائمة- في حاجة إلى مواطنٍ قادرٍ على الاندماج فيها واستيعابها وفهمها(٥٥)، أو بالأحرى الإيمان بها وقبولها كمسلَّمات دون تشغيب أو مساءلة. هنا، عادت مرةً أخرى قضية صناعة المواطن عبر التعليم، وبدأت المدارس المدنية -حتى في الممالك الأوروبية التي لم ترغب في امتلاك دساتير حتى، وعبر استخدام الانضباطات المماثلة في المدارس العسكرية، والمناهج الدراسية المنتقاة بعناية- في إنتاج دفعاتٍ من المواطنين (الجدد)، المؤمنين بـ(الدولة الحديثة)، والمرتبطين بها بصورة عضوية(٥٦).

كان الوضع الذي تعيشه الدولة العثمانية في وقت تعرُّفها إلى الحداثة الأوروبية يغريها بتبنِّي الأخيرة للفكاك من أزمتها متعدِّدة الأوجه. فالفوضى العارمة التي ضربت الفرق العسكرية العثمانية التي تعارضت مصالحها -بوصفها جزءًا من الطبقة الوسطى المؤثرة- مع مصالح السلطنة نفسها(٥۷)، والولايات التي كانت تميل أكثر من أيِّ وقت مضى للابتعاد عن القبضة المركزية للعثمانيين(٥۸)، والعلاقة المتنامية التي جمعت الأقليات الدينية في الشرق بالقوى الأوروبية(٥۹)، وتنامي الشعور القومي في بلدٍ كاملٍ مثل اليونان(٦۰)، وأخيرًا تنامي التهديد الروسي(٦۱)، كلها قادت النُّخب العثمانية إلى القناعة بأن جيشًا مطيعًا ومنضبطًا على النمط الحديث الناشئ في أوروبا لا بدَّ أنه سيساعد على تحسين موقف إسطنبول في مواجهة خصوم الداخل والخارج.

وبالفعل، استغلَّ السلطان العثماني عبد الحميد الأول وجود الضابط الفرنسي والخبير العسكري البارون دي توت(٦۲) في العاصمة العثمانية لإصلاح حصون البوسفور بغرض حماية تركيا من عادية الأساطيل الروسية، وطالبه بتأسيس مدرسة عسكرية على النمط الأوروبي. ورغم أن دي توت أقام المدرسة المطلوبة بالفعل، وأعاد بالتوازي معها تنظيم الفرق العسكرية العثمانية، فإن اعتراضات الانكشارية لم تلبث أن أدت إلى إغلاق المدرسة بعد وقت قصير، ومن ثَمَّ تعطيل التحديث العسكري(٦۳).

تابع السلطان العثماني سليم الثالث سياسة تحديث الإمبراطورية بعزيمة أشدَّ وتنظيم أكبر. وكانت الهزيمة الكارثية للعثمانيين في الحرب الروسية التركية، وإجبارهم على قبول معاهدة كيتشوك قينارجه (يوليو ۱۷۷٤م)، التي خسرت تركيا بناءً عليها شبه جزيرة القرم لصالح روسيا، كما منحت الأخيرة امتيازاتٍ كبيرة في الشرق(٦٤)، قد نبهت الأتراك إلى ضرورة التسريع من وتيرة التغريب العسكري. ولذلك، شهد عهد سليم الثالث إعادة افتتاح مدرسة الرياضيات (مهندس خانة) في عام ۱۷۸٤م(٦٥)، بالإضافة إلى ظهور مدرستَيْن عسكريتَيْن: مدرسة البحرية (۱۷۷۳م)، ومدرسة المهندسين العسكرية (۱۷۹۳م)(٦٦).

وقدَّم كلٌّ منهما تعليمًا علمانيًّا على النمط الأوروبي، مستعينًا بمطبعة إبراهيم متفرقة في طباعة الثقافة العسكرية الأوروبية الحديثة ونشرها باللغة التركية(٦۷). ورغم أن الانكشارية مع طائفة العلماء قادوا ثورة ضد سليم الثالث، انتهت بمقتل الأخير بصورة مأساوية في عام ۱۸۰۸م(٦۸)، فإن سليمًا يحتفظ بأهمية خاصة في مسيرة التحديث العثماني، ونشوء العلمانية التركية. بما أنه أقام الحدَّ الفاصل منذ نهاية القرن الثامن عشر بين التعليم العلماني والتعليم الإسلامي في الإمبراطورية، آمرًا منذ اللحظة الأولى لتدشين المدارس العسكرية بإبعادها عن إشراف شيخ الإسلام(٦۹)، الذي كان له حتى ذلك الوقت الحقُّ تلقائيًّا في الرقابة على عمل أيِّ معاهد تعليمية بالدولة. وتقدِّم سياسة سليم الثالث تلك في الحقيقة أولَ الأدلَّة على الطرح المعكوس الذي وصفته سابقًا؛ لأن السلطان أظهر بقراره إدراكًا لطبيعة الفروق الجوهرية بين التعليم الحداثي والتعليم الخاضع لسيطرة الشريعة. وبناءً على ذلك الإدراك، فإنه اتخذ قراره باعتماد الأول ظنًّا بأنه وحده قادر على تخطي العثمانيين للتحديات الوجودية التي تواجهها الدولة.

بعبارة أخرى، فإن المدارس الإسلامية التي قامت على التعلُّم الأفقي بين الشيخ (الأستاذ) وطلبته داخل (الحلقة)، ومن ثَمَّ سمحت بعلاقة بصريَّة جانبيَّة بين الطرفَيْن، يتم فيها تبادل العلم بين الشيخ والطلاب، كانت تتنافر مع الشكل الرأسي الذي تبنَّته المدرسة العلمانية، وقيدت خلاله -بواسطة صفوف الطلاب المتراصة عموديًّا في الفصول- عمليات التعلُّم بعلاقة أحادية التوجُّه، يصبُّ فيها المعلم المعارف التي تصنعها الدولة الحديثة من أعلى إلى أسفل.

وهذا التضاد بين المدرسة الإسلامية ونظيرتها العلمانية يتكرَّر في رفض الأولى اعتماد مناهج رسمية، لصالح دراسات حرة يختارها الشيخ بنفسه، بالإضافة إلى عدم إقرارها نظامًا معينًا للاختبارات والتقديرات كذلك الذي وضعته المدرسة العلمانية الحديثة، أو السعي إلى تصنيف الطلبة عمريًّا أو طبقيًّا في فصول دراسية محددة المعالم الزمنية(۷۰). فإذا ما أضفنا إلى ذلك كله حقيقة الهدف النهائي للتعلُّم في الإسلام، وهو غرس المنظومة القيمية للدين داخل الذات المسلمة، بحيث تصبح جديرةً بخلافة الله في الأرض(۷۱)، أدركنا أن ممارسات المدرسة الإسلامية أو أهدافها لم تكن مطلب النخبة العثمانية في لحظة الانحطاط. وإنما (ضبط) عالم على وشك الانهيار، و(مراقبة) عناصر مغايرة دينيًّا وعرقيًّا كانت على حافة التمرُّد والثورة، كانت هي مطلبهم الحقيقي. ووحدها، كانت المدرسة العلمانية الحديثة المعنية أساسًا بتشكيل العقول تلبي ذلك المطلب، بما أنها كانت المعمل الذي تُخلَق فيه الذوات الحديثة، الطيّعة، والموالية لصالح هذا الكيان الهائل الذي كان الأتراك في حاجة ملحَّة إليه، وعلى وشك إقامته، أعني الدولة.

ومن ثَمَّ، فإن سليمًا الثالث بل وكل خلفائه من أنصار التغريب في العالم العثماني لم يسعوا منذ البداية إلى مبدأ التوفيق أو التلفيق بين المؤسسات التقليدية القائمة على الشريعة وبين المؤسسات الحداثية، وإنما عمدوا إلى الاستفادة النفعيَّة من تلك الأخيرة -وعلى رأسها المدارس العلمانية- في إنتاج «نظام جديد»، وهو الاسم نفسه الذي اختاره سليم الثالث لقواته المُدرَّبة على النمط الغربي. وفي الحقيقة، كان هذا «النظام الجديد» هو ما استهدفه العثمانيون عندما أعادوا بناء الجيش والقضاء والتعليم والاقتصاد في الإمبراطورية.

ومن ثَمَّ فإن إطلاق لفظ «الإصلاحات» -الذي يعني لغويًّا تحسين قدرات القائم والموجود فعلًا- لا يمكن اعتباره دقيقًا لوصف ما جرى من تحولات في الإمبراطورية العثمانية منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وحتى قيام الجمهورية التركية؛ لأن النُّخب العثمانية عندما تفاعلت مع مؤسسات مثل: الوقف، والمدارس، والتكايا، والمارستانات، والمحاكم الشرعية، لم يكن يعنيها إصلاح أوضاع تلك المؤسسات أو حتى إعادة تكييفها مع واقع جديد، وإنما كان هدفها الرئيس في الحقيقة هو إبادة تلك المؤسسات بشكل تدريجي(۷۲)، لتمهيد الأرض للمؤسسات الحداثية، التي لم تكن في منطقها الداخلي تقبل سوى العمل بشكل منفرد، مع الإطاحة بكافة المنافسين أيديولوجيًّا.

كانت العلمانية هي الإطار الذي غلفت به الحداثة عملها المؤسسي في أثناء عمليات تقويض الأُطر الفلسفية للمؤسسات القديمة في أوروبا، بما أنها عُينَت منذ البداية -خصوصًا في اللائكية الفرنسية التي اقتبست عنها الدولة العثمانية علمانيتَها- بوصفها مبدأ يعمل على عزل الدين من المجالات العامة، وصولًا إلى مرحلة الإقصاء الكامل(۷۳). ورغم أن العلاقة الجدلية بين الحداثيين والدين في أوروبا -وفرنسا تحديدًا مرة أخرى- كانت لها ظروفها التاريخية الخاصة بها، التي أنتجت في النهاية مفهوم العلمانية(۷٤)، فإن العثمانيين استعانوا بالممارسات العلمانية نفسها للإطاحة بالشريعة ومؤسساتها من عالمهم، دون الوعي بالفوارق الرئيسة بين طبيعة عمل الشريعة الإسلامية في الشرق، وطبيعة السلطة الدينية المقابلة في أوروبا. وهذه هي اللحظة التي دشنَّت الصراع الأيديولوجي الكبير بامتداد عالم المسلمين الفسيح -والمستمر دون توقف حتى اليوم- بين الإسلام والعلمانية.

يقدِّم القسم التالي من هذا البحث استخدام العثمانيين للمبدأ العلماني في نُظُم التعليم العسكرية/المدنية التي أنشؤوها بدايةً من عصر السلطان محمود الثاني. ولا بدَّ من التوكيد هنا أن العلمانية -بوصفها مفهومًا فلسفيًّا وأيديولوجيًّا يقول بفصل الدين عن الدولة- لم يظهر لدى النُّخب العثمانية «الحداثية» قبل منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ولم يتبلور أخيرًا لإنتاج العلمانية التركية إلَّا في نهاية القرن نفسه. أما العلمانية قبل منتصف القرن التاسع عشر، تحديدًا بين عشرينيات القرن ولحظة إطلاق عصر التنظيمات في عام ۱۸۳۹م، فكانت أقرب إلى الممارسة منها إلى التنظير. وفي مجال التعليم الحديث على وجه الخصوص، مورست العلمانية عبر الإزالة التدريجية للمواد الدينية واللغة العربية -والخطوة الأخيرة كان لها غرضها الخاص في المحيط الثقافي العثماني- من مناهج المدارس الجديدة، في مقابل فرض السلطة المركزية فوق المدارس الإسلامية، مع تجفيف منابع تمويلها. وفي الحقيقة، كانت هذه الخطوات الخطيرة التي نُفذت في زمن «الممارسة العلمانية» ممهدةً بامتياز لزمن «المفهوم» العلماني في تركيا الحديثة.

- القسم الثاني

مصانع العلمانية

تولَّى محمود الثاني(۷٥) عرش السلطنة العثمانية في عام ۱۸۰۸م، عقب الأحداث الدامية التي انتهت بمقتل سليم الثالث. ومثل سلفه المغدور، أصرَّ محمودًا على تبنِّي الحداثة، متأثرًا بعوامل دولية وإقليمية جديدة، كان أبرزها اندلاع الثورة اليونانية ضد العثمانيين، ونجاح تجارب التحديث في كلٍّ من روسيا القيصرية ومصر(۷٦) التي ابتعد بها محمد علي باشا عن القبضة المركزية العثمانية. ولكن سعيًا للإفلات من مصير سليم، اتبع محمود الثاني سياسة تحديثية حذرة ومتدرجة، استهدفت قبل كل شيء القضاء على العناصر المناوئة لفكرة التحديث، تحديدًا الطبقة الوسطى التي ضمَّت الانكشارية وطوائف الحِرف، ثم طبقة كبار الإقطاعيين. ولأجل ذلك، درب السلطان وحدات عسكرية نظامية على الطراز الأوروبي سرًّا.

السلطان محمود الثاني

ثم بدأ بالإقطاعيين في الأناضول والبلقان فتخلَّص منهم تباعًا(۷۷). وبحلول عام ۱۸۲٦م، شعر محمود الثاني أنه أصبح قويًّا بما فيه الكفاية لمواجهة الانكشارية، فعقد تحالفًا مؤقتًا مع العلماء، ثم حطَّم الانكشارية في مذبحة هائلة غطَّت دماؤها شوارع إسطنبول، أُطلق عليها اسم «الواقعة الخيرية»(۷۸).

تسبَّبت إبادة الإقطاعيين والانكشارية في فقدان المجتمع العثماني تراتبيته القديمة على الفور، بالإضافة إلى تحطُّم بنية الاقتصاد العثماني، بما أن الانكشارية -كما سبق القول- كانوا هم أنفسهم أعضاء طوائف الحِرف(۷۹). ومنح هذا الفراغ الهائل الفرصة أخيرًا لمحمود الثاني لبناء «النظام الجديد» المنشود، والبداية بالطبع من التعليم.

في عام ۱۸۲٥م، وتقليدًا للبعثات العلمية التي أرسلها محمد علي باشا من مصر، جهز محمود الثاني بعثات مثيلة إلى باريس لتلقي العلوم الأوروبية الحديثة هناك(۸۰). وبعد إعادة الحياة إلى مدرسة الهندسة العسكرية لسليم الثالث، بدأ السلطان في تدشين مدارس عسكرية جديدة. فافتتح مدرسة الطب العسكري (طب خانة أميري) في عام ۱۸۲۷م، ومدرسة الجراحة (كرخانة) بين عامي ۱۸۲۸-۱۸۲۹م، ثم الأكاديمية الحربية (مكتب العلوم الحربية) في عام ۱۸۳٤م(۸۱).

في السنوات الأولى من أعمار تلك المدارس، ظلَّ محمود الثاني حريصًا على بقاء عناصر من التعليم الإسلامي داخلها، مثل دراسة القرآن واللغة العربية، لجعل فكرة التعليم الحديث مقبولةً للمنضمين إلى هذه المدارس، وكان هؤلاء لا يزالون من خريجي المدارس الإسلامية حصرًا. ولكن ذلك التنازل من طرف السلطان لم يعنِ في الحقيقة انتقاصًا من القيم العلمانية المقدَّمة عبر المدارس العسكرية. ففي النهاية، كان المعلمون في تلك الأخيرة من الضباط وخبراء الحرب الفرنسيين، وكانوا يلقون الدروس باللغة الفرنسية، مع ترجمتها فوريًّا على يد مثقفين عثمانيين ثنائيي اللغة، من أمثال إسحاق أفندي، الذي نشر بين عامي ۱۸۲٦ و۱۸۳٤م عشرة كتب تتضمَّن ترجمات أو نقولات عن مصادر أوروبية أصلية في العلوم الحديثة المختلفة. وقد قدَّمت هذه الترجمات التركية الباكرة في المدارس العسكرية للطلبة خلفيةً أيديولوجيةً متينةً عن الثورة الفرنسية، وأعمال فولتير، ومونتسكيو، وروسو، وفينيلون، وفونتينيل، وفولني؛ ومهَّدت عقولهم لقبول العلمانية، وقبلها فلسفة الدولة الحديثة نفسها(۸۲).

وبالإضافة إلى المدارس العسكرية التي ستصبح معقل العلمانية الرئيس في تركيا الحديثة، أضاف محمود الثاني في عام ۱۸۳۳م مدرسة مدنية حديثة إلى نظام التعليم الناشئ، هي مدرسة الترجمة في الباب العالي، وكانت مهمتها تخريج جيلٍ من البيروقراطيين العثمانيين على دراية باللغات الأوروبية، ما يمنح الدولة تواصلًا مستمرًّا مع الحضارة الغربية المتفوقة. وقد شغل خريجو تلك المدرسة المناصبَ الدبلوماسية الشاغرة التي خلفها اليونانيون، وسرعان ما تخطى دورها فكرة تدريب الموظفين العثمانيين في السلك الدبلوماسي، إلى دعم طلاب المدارس العسكرية بالأفكار الغربية من خلال الترجمة. وخلال عقد واحد تقريبًا، سوف يصبح المتعلمون في مكتب ترجمة الباب العالي أبواقَ التغريب، والمُحرضين الأساسيين على تدشين عصر التنظيمات(۸۳).

السلطان يخطب في مدرسة الطب

أظهر محمود الثاني داخل المدارس العسكرية همَّةً كبيرةً لإزالة العوائق أمام الطلاب لتلقي العلوم الأوروبية الحديثة دون وَجَل، خاصةً بعد أن بدت الأخيرة في بنيتها وأغراضها مناقضةً للشريعة الإسلامية. وكان الطب الإكلينيكي على وجه الخصوص -مثلما وقع في مصر في الفترة نفسها تقريبًا(۸٤)- مثيرًا لأكبر حالة من الجدل بسبب قضية التشريح. وقد حضر السلطان بنفسه المحاضرات التي قدَّمتها مدرسة الطب الشاهاني، وألقى في الطلبة الأتراك خطبةً(۸٥) تهمُّ البحث هنا كثيرًا، بما أنها كشفت عن سياسة باكرة وطأت الأرض لعلمنة التعليم، وفصل الديني عن الدنيوي بشكل كامل في العلوم الموجودة داخل بنية الثقافة العثمانية.

يُفهم من الخطبة أن اعتراضاتٍ كبيرةً كانت لا تزال تدور في المجتمع الثقافي المسلم على فكرة طرح الموروث الطبي الإسلامي بشكل كامل، مع نحت العلم الطبي الحديث من أوروبا، ودراسته في لغته الإفرنجية بدلًا من ترجمته إلى العربية، لغة الثقافة الإسلامية الرئيسة. وقد ردَّ محمود الثاني على ذلك بالتأكيد على عدم معقولية المطالبات بالمواءمة بين مكتشفات الطب الحديث والطب الإسلامي الكلاسيكي؛ لأن تلك العملية -وفقًا له- تكلف الكثير من السنوات والعمل لترجمة المصطلحات المصاغة باللغات الأوروبية إلى اللغة العربية، ومن ثَمَّ ترجمتها من تلك الأخيرة إلى اللغة التركية. بل إن محمود الثاني تعدى ذلك إلى القول في صراحة بأن الرجوع للكتب الإسلامية الكلاسيكية أصبح أمرًا «مخجلًا»، ولا داعي له أصلًا، بما أن الأوروبيين توصلوا إلى آخر مكتشفات الطب فعلًا، ومن ثَمَّ فإن الأنسب هو البدء من تلك الأخيرة بصورة عملية(۸٦) .

وللمرة الأولى نجد إشارةً في تاريخ الشرق الإسلامي الحديث إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه العلوم الإسلامية التقليدية في الدولة المركزية الحديثة. وبدلًا من جهود التوفيق القديمة التي ذكرتها سابقًا ضمن ما عُرف بالكلاسيكية الجديدة، رأى السلطان أن المنجز الحضاري العربي/الإسلامي منجزٌ متحفيٌّ ليس من المنطقي الرجوع إليه. ويعاود هنا محمود الثاني تقريبًا تمثُّل دعوة الفيلسوف الأمريكي توماس بين في كتابه «عصر العقل» إلى التخلي عن الكلاسيكيات اليونانية واللاتينية، بما أنها قدَّمت كل ما لديها لأوروبا، ولم يعُد لديها المزيد(۸۷).

ولكن دعوة «بين» التي قامت على أساس اكتمال التراكمية المعرفية الأوروبية التي بدأت بالنقل والترجمة، وانتهت بالتشكيل العلمي المنفرد والمستقل، تقابلها حالة العثمانيين الذين قرروا القطيعة التامَّة مع معارفهم، واستهلاك المعرفة العلمية الغربية على إطلاقها ومن حيث انتهت، من دون تمريرها على أية مراجعات نقدية أو أخلاقية من قِبَل الشريعة الإسلامية. وفي الحقيقة، لقد أعلنت خطبة محمود الثاني موت المنجز الحضاري العربي/الإسلامي، قبل أن تكتمل محاولة الوارثين لهذا الأخير التجاوب مع العلوم المستوردة من الغرب الأوروبي، سواء بالسلب أو الإيجاب.

وفي وقفة أخيرة مع خطبة السلطان داخل مدرسة الطب، فإن الإشارة الصريحة في كلام محمود الثاني إلى الحاجة لـ«تتريك»(۸۸) العلوم الطبية الحديثة تُعَدُّ تدشينًا مبكرًا للقومية التركية. لأنه للمرة الأولى يتخلَّى العثمانيون عن اعتبار اللغة العربية لغةً رسميةً للثقافة العلمية العثمانية، مقابل التركية التي كانت لغة الدواوين والإدارة في الدولة. وفي هذا أيضًا مسايرة من السلطان لنزوع السلالات الملكية الأوروبية إلى التمترس خلف لغة واحدة، في تمهيدٍ لظهور الدولة القومية الحديثة(۸۹).

يفسِّر وائل حلاق التحوُّل إلى اللغة التركية في زمن التحديث العثماني برغبة «الإصلاحيين» في عزل الثقافة العثمانية عن الشريعة الإسلامية على المدى الطويل.

كما قابلت خطوته داخل الشرق الإسلامي نفسه توجُّه محمد علي باشا -رغم أصوله العثمانية/الألبانية- إلى تحفيز اللغة العربية في مصر، لتحقيق الاستفادة من قوتها البشرية من جهة، وزيادة سلخها من أملاك الدولة العثمانية من جهة أخرى(۹۰). ولكن إذا ظلَّت أهداف مشروع محمد علي متسقةً مع المجالات الجغرافية التي عمل خلالها، وهي مصر والشام والحجاز، بما أن تلك البلدان كانت معاقل للعربية، فإن اندفاع محمود الثاني إلى اللغة التركية -أي إلى الداخل- كان غريبًا، بما أنه امتلك في الوقت نفسِه رغبةً أكيدةً في فرض المركزية العثمانية خارج الأناضول المتكلم بالتركية. ويفسِّر وائل حلاق التحوُّل إلى اللغة التركية في زمن التحديث العثماني -في مجالات التعليم أو التشريع العثماني- برغبة «الإصلاحيين» في عزل الثقافة العثمانية عن الشريعة الإسلامية على المدى الطويل، بما أن الشريعة كانت في الأساس تُدرس وتمارس باللغة العربية(۹۱).

نتائج التحديث العثماني

كانت نتائج سياسات التحديث في عصر محمود الثاني متباينةً، خصوصًا في المناحي العسكرية ذات الأولوية بالطبع. وبعد كارثة نفارين البحرية (۱۸۲۷م) التي دُمرت فيها الأساطيل العثمانية والمصرية على يد القوى الأوروبية الكبرى، تمكَّن السلطان من إعادة ولايات بعيدة إلى حظيرة المركزية، بعد عقود طويلة من التمرُّد والثورة. أولاها بغداد التي أنهى محمود الثاني فيها سلطة الباشوات المماليك عام ۱۸۳۱م(۹۲)، ثم طرابلس الغرب التي انتزعها من قبضة الأسرة القرمانلية في عام ۱۸۳٥م(۹۳). ولكن هذه النجاحات التي أتت على حساب قوى عسكرية كانت لا تزال على النمط القديم، سرعان ما تلتها إخفاقات عثمانية مدوّية أمام الجيش المصري الحديث الذي شكَّله محمد علي باشا في أثناء الحرب المصرية-التركية على سوريا(۹٤). وكما هو مشهور، فقد أصبحت العاصمة العثمانية نفسها مهدَّدة بالسقوط على يد إبراهيم باشا بن محمد علي، لولا تدخُّل القوى الأوروبية التي حالت دون اندثار السلالة العثمانية، لا حرصًا على الأخيرة، وإنما خوفًا من اندلاع حرب عامَّة «عالميَّة» على تركتها الغنيَّة(۹٥).

إلَّا أن الإنقاذ الأوروبي لمحمود الثاني كان له ثمنه الخاص؛ إذ فرضت بريطانيا وفرنسا وروسيا على السلطان منحها امتيازات اقتصادية جديدة في دولته، كان أبرزها معاهدة بلطة ليمان مع بريطانيا (۱۸۳۸م)، التي فتحت الشرق على مصراعيه أمام المنتجات البريطانية، ما حطم طوائف الحِرف المحليَّة، وحوَّل العالم العثماني إلى مستهلك ومصدر للمواد الخام لصالح القوى الإمبريالية(۹٦). وبالإضافة إلى تلك المنافع المادية، فإن الأوروبيين فرضوا على محمود الثاني التسريع من وتيرة التحديث، الذي اعتبروه -مثل كل المستعمرات الأخرى التي عملوا فيها- الوسيلة الأنسب لعزل المجتمعات القائمة عن ماضيها الثقافي(۹۷)، ومن ثَمَّ سهولة إخضاعها واجتياحها، بما أن تلك المجتمعات ستصبح مسخًا من الأصل، الذي هو أوروبا نفسها.

إن هذا الاستعمار الأوروبي غير المباشر للإمبراطورية العثمانية، الذي اعترف به السلطان في معاهدات ما بعد الحرب المصرية-التركية، سوف يترك أثرًا بعيدًا في التعليم. ففي عام ۱۸۳۷م، تابع محمود الثاني النموذج الفرنسي المطبَّق في الجزائر، وأعلن تأميم الأوقاف، مع إخضاعها للسلطة المركزية للدولة. وقد ضربت هذه المركزة للوقف، وهو الذي منح الحضارة الإسلامية طوال القرون السابقة حيويتها ودينامكيتها، وعمل كمؤسسة خيرية مستقلة عن إرادة الدولة، يشرف عليها رجال الشريعة حصرًا، ضربت النُّظُم الاجتماعية والاقتصادية القديمة للحضارة الإسلامية في مقتل، بما أنها أفقدتها حاضنتها المالية. وهو ما ظهر أثره فورًا في المدارس والمساجد، التي أصبحت الآن «على حافة الانهيار»(۹۸).

إن تحوُّل عوائد الأوقاف إلى قبضة محمود الثاني، الذي ضاعف من تراجع النفوذ الذي يمارسه علماء الدين في المجال العام، قد سمح للسلطان بمزيدٍ من إجراءات العلمنة للتعليم. وفي فبراير ۱۸۳۹م، أي قبل موته بشهور معدودة، قدَّم مجلس الأمور النافعة لمحمود الثاني مذكرة اعتبرت أول مبادرة عثمانية لتحديث نظام المدارس العام، وتحويله إلى توجهات دنيوية(۹۹). انتقد المجلس في هذه الوثيقة التعليم الأساسي الذي تقدِّمه الكتاتيب «مدارس القرآن»، واقترح فرض التعليم الإجباري على الطلاب الذكور في المدارس الإسلامية التقليدية.

وبالإضافة إلى ذلك، ولتزويد الدولة العثمانية بأفراد صالحين للعمل في جهازها البيروقراطي الناشئ، أعلن السلطان افتتاح مدارس علمانية مدنية جديدة، هي مكتب العلوم الأدبية، ومكتب المعارف العدلية. وأخيرًا، وإمعانًا في إبعاد المدارس الحديثة عن قبضة العلماء، دشن السلطان أول إدارة تعليمية مركزية لتسيير المدارس المدنية القائمة، هي نظارة المكاتب الرشدية. وعيّن لرئاستها إمام زاده أسعد أفندي (ت ۱۸٥۱)، أحد المعمَّمين أنصار التحديث، والذي كان قاضيًا سابقًا ومفتشًا على الأوقاف، وناظرًا للمدارس الإسلامية(۱۰۰).

وبموت محمود الثاني في يوليو ۱۸۳۹م، تنتهي المرحلة الأولى من إقحام الدولة العثمانية في الحداثة، التي شهدت محاولة السلطان إعادة القوة إلى سلالته الملكيَّة، عبر الاستعانة بنظام مستورد يرفض في بنائه الداخلي أصلًا فكرة الحكم الأوتوقراطي. وسوف يبدأ هذا التناقض -الذي يقلِّل من حدَّته حجم فاعلية السلطان وإرادته الحقيقية للتحديث، خصوصًا في سنواته الأخيرة التي ارتفعت خلالها الضغوط الأوروبية- في التبدُّد مع تسلُّم النخبة البيروقراطية العثمانية الجديدة -التي تكوَّنت أساسًا داخل المدارس العسكرية ومدارس الترجمة التي أنشأها محمود الثاني- عمليات الإشراف على التحديث بعد موت السلطان.

وكانت هذه النخبة التي احتكرت السلطة دون السلطان الجديد عبد المجيد الأول -وكان شابًا صغيرًا قليل الخبرات- أكثر انسجامًا مع الحداثة وشروطها، بما أن أفرادها كانوا من إنتاج الحداثة نفسها. ومن ثَمَّ فإن البيروقراطيين بعد موت محمود الثاني سوف يتقبلون وصاية أوروبا على التحديث العثماني بصورة أوسع وأشمل. كما سيعملون على إعادة صياغة علاقتهم بالسلطة، من خلال طرح صلاحيات السلطان العثماني للسؤال، ومحاولة توزيع السلطة بينه وبينهم. وعلى المستوى الفكري، سوف تمثِّل النخبة البيروقراطية النموذجَ الأول للنُّخب ثنائية اللغة، التي أشار إليها بندكت أندرسن في دراسته المبتكرة حول «القومية»(۱۰۱)، وسوف تتولَّى التمهيد للتحولات الثقافية في تركيا نحو مفاهيم غربية مثل: العلمانية، والقومية، والليبرالية، بل وحتى فكرة الجمهورية نفسها.

المرحلة الثانية من التحديث

كان مصطفى رشيد باشا(۱۰۲) هو أول أبطال البيروقراطية العثمانية المشار إليها. تولَّى رشيد الصدارة العظمى مرتَيْن، ووزارة الخارجية العثمانية عدَّة مرات، كما عمل في مكاتب القنصليات العثمانية في باريس ولندن. وقد حثَّ رشيد السلطان عبد المجيد الأول على إصدار فرمان الكلخانة عام ۱۸۳۹م(۱۰۳)، الذي كان في الحقيقة ثمرة ضغوط أوروبية جديدة، واستهدف تحديث البنية التشريعية للدولة العثمانية على النمط الغربي، الفرنسي تحديدًا.

ورغم أن فرمان الكلخانة لم يشر صراحةً إلى إجراءاتٍ خاصَّة بتحديث التعليم على وجه الخصوص، فقد شهد تاريخ ۱۳ يناير ۱۸٤٥م إصدار فرمان جديد يشدِّد على الحاجة للقضاء على الجهل المتفشي بين الرعيَّة، وكان الفرمان يعني تحديدًا حالة الأُميَّة بالقراءة والكتابة باللغة التركية العثمانية بين الأتراك. ووضع الفرمان خطة عمل لمواجهة الأمر، اشتملت على تأسيس نظام للتعليم العام تشرف عليه الحكومة، يتضمَّن بناء مدارس ثانوية وكليات ومدارس مهنيَّة، تقدِّم تعليمًا مزدوجًا دينيًّا/دنيويًّا عبر الأقاليم العثمانية المختلفة(۱۰٤).

تبعًا للفرمان الأخير، أسَّس البيروقراطيون هيئة مركزية دائمة للقضايا التعليمية، أطلق عليها اسم «مجلس المعارف العمومية» في يونيو ۱۸٤٦م. ثم أتبع ذلك تأسيس نظارة المكاتب العمومية، كجهاز تنفيذي لمجلس المعارف العمومية. وقد لعب كمال أحمد أفندي (كمال باشا لاحقًا) (۱۸۰۸-۱۸۸٦م)(۱۰٥)، وهو أحد الكتبة السابقين في مكتب الصدر الأعظم، والمترجم عن اللغة الفارسية، لعب الدور الأبرز في الهيئات التعليمية المشكلة حديثًا، حيث أشرف على تأسيس أول المدارس الرشدية في إسطنبول، في بواكير عام ۱۸٤۷م. وكانت الرشدية في ذلك الوقت -وقد ارتفعت مدَّة الدراسة فيها من سنتين إلى أربع سنوات- تمثِّل الحلقة الوسيطة بين فضاء التعليم الديني للكتاتيب، ونظيره العلماني في «دار الفنون» التي تماثل في زماننا الحاضر «الجامعة»(۱۰٦).

وبالإضافة إلى الرشدية، عمل كمال أفندي على إخضاع معلمي المدارس الحديثة -وكانوا في الأصل من خريجي المدارس الإسلامية- للرقابة الصارمة من قِبَل الدولة. وظهرت في ذلك الوقت -للمرة الأولى- فكرة مدارس المعلمين التي ظهرت في أوروبا، لتلقين المعلم قبل التلميذ فلسفة التعليم الحداثي. وفي عام ۱۸٤۸م، ظهرت أول مدرسة للمعلمين في إسطنبول، وكانت تؤهل المتخرج فيها للعمل داخل مدارس الرشدية. ثم في عام ۱۸٥۰م، أصدر الشاب أحمد جودت أفندي (باشا لاحقًا) -وكان إصلاحيًّا محافظًا- لائحة «دار المعلمين نظام نامه»، التي شدَّدت الرقابة على المعلمين في الرشدية من خريجي المدارس الإسلامية(۱۰۷).

لقد تحوَّلت البداية الخجولة للبيروقراطيين في تحديث التعليم عقب فرمان ۱۸۳۹م إلى العمل بوتيرة متسارعة، وبمنهجية أكبر، عقب صدور فرمان التنظيمات الثاني (خط همايوني ۱۸٥٦م). وكان هذا الأخير -مثل سابقه- نتيجةً للضغوط الأوروبية على العثمانيين. هذه المرة، قدَّمت بريطانيا وفرنسا النصر للعثمانيين على روسيا في حرب القرم (۱۸٥۳-۱۸٥٦م). ومقابل الإنقاذ الجديد لرأس العثمانيين، وفي خطوة أكثر تبجحًا، اجتمع قناصل بريطانيا وفرنسا وبروسيا ووضعوا خطة شاملة لتحديث الدولة العثمانية على النمط الغربي(۱۰۸). وقد وافق رجال التنظيمات على التدخل الأوروبي الوقح، بما أن الدولة العثمانية أصبحت بعد حرب القرم مُثقَلةً بالديون لصالح تلك القوى نفسها التي وضعت خطة التحديث، وبما أنهم أنفسهم قبل ذلك -أي رجال التنظيمات- كانوا منسجمين مع فلسفة الحداثة كما أشرت سابقًا.

وضع فرمان ۱۸٥٦م القواعد التي بُنيت على أساسها المؤسسات العثمانية الحداثية في مجالات التشريع، والقضاء، والتعليم، والاقتصاد، والإدارات المحلية. وكان المبدأ الأهم الذي أقرَّه الفرمان هو المساواة الكاملة بين الرعايا العثمانيين، بغض النظر عن الدين أو العِرق(۱۰۹). وبقدر ما رغب الأوروبيون بشدَّة في تحقُّق تلك المساواة، لزيادة ممارسة نفوذهم في الشرق عبر الأقليات المسيحية، فإن العثمانيين -في اتجاه معاكس- اعتمدوا المساواة لكبح جماح النزوع القومي الانفصالي لدى تلك الأقليات نفسها، تمهيدًا لإعادة دمجهم في الدولة. وقد عُرفت تلك السياسة الأخيرة -التي ظلت في الواجهة طوال عصر التنظيمات- بـ«الأيديولوجية العثمانية»(۱۱۰). وقد فرغت هذه الأخيرة مصطلح «العثمانية» من دلالاته النخبوية القديمة، مانحةً إياه معنًى جديدًا يشير إلى المواطنة العابرة للأديان والإثنيات.

وعلى العكس من فرمان عام ۱۸۳۹م، اهتمَّ فرمان عام ۱۸٥٦م بالتعليم كثيرًا، واعتبر المدارس العلمانية المتخففة مناهجها من الحمولات الدينية الوسيلةَ المفتاحية لتحقيق الأيديولوجية العثمانية على أرض الواقع، وذلك من خلال جمع الأطفال العثمانيين من الأعراق والأديان كافَّة في فصل مدرسي واحد، وتلقينهم معاني الولاء للإمبراطورية(۱۱۱). ولكن هذا الحلم سرعان ما صدمته حقيقة أن الفرمان الهمايوني نفسه كان قد سمح للأقليات الدينية بتأسيس مدارسها الخاصة، تحت إشراف الحكومة العثمانية. وهو ما أدى في النهاية إلى نتائج عكسية بالكامل، بعد أن طوَّر الأرمن والبلغار واليونان شبكات مدارس خاصة بهم، تطوَّرت فيها فكرة القومية إلى أقصى مدى، وتعزَّزت عبرها لدى تلك الأقليات نزعة الانفصال عن العالم العثماني(۱۱۲).

وقد نبَّه هذا التوسُّع في مدارس الأقليات الحكومةَ العثمانية إلى ضرورة الإسراع في تطوير نظامها التعليمي. وقد عمدت فورًا إلى إلغاء نظارة المكاتب العامة، مع إحلال نظارة المعارف العمومية محلها في عام ۱۸٥۷م، مصحوبة بسلطات تنظيمية أكثر استقلالًا. ووفقًا لوثيقة صادرة في عام ۱۸٦۱م، أخضعت نظارة المعارف العمومية كل مدارس الإمبراطورية -باستثناء المدارس العسكرية- لرقابتها(۱۱۳). ولكن تلك القوانين ظلت غير فعَّالة، بما أن مدارس الأقليات كانت تعمل في ظل حماية القوى الأوروبية النشطة في الشرق.

رغم أن خطة دوروي لم تُمرر في فرنسا نفسها، بسبب رفض الإمبراطور نابليون الثالث، فإن الحكومة العثمانية اعتمدتها وأصدرت على أساسها لائحة المعارف العمومية في عام ۱۸٦۹م.

ومنذ عام ۱۸٦٤م فصاعدًا، عكف الثنائي عالي باشا وفؤاد باشا -اللذان خلفا مصطفى رشيد باشا في قيادة حركة التنظيمات- على التخطيط لسياسة تعليمية شاملة تغطي أرجاء الإمبراطورية. وبعد ثلاث سنواتٍ وجدوا مطلبهم في أثناء زيارة وزير التعليم الفرنسي والمصلح التربوي جان فيكتور دوروي لإسطنبول، حيث وضع الأخير مخططًا لتطوير التعليم العثماني، اقترح خلاله تأسيس مدارس ثانوية بالأقاليم العثمانية، وإنشاء جامعة، ومدارس مهنية، بالإضافة إلى مكتبات عامة(۱۱٤). ورغم أن خطة دوروي لم تُمرر في فرنسا نفسها، بسبب رفض الإمبراطور نابليون الثالث، فإن الحكومة العثمانية اعتمدتها وأصدرت على أساسها لائحة المعارف العمومية في عام ۱۸٦۹م(۱۱٥). وهذه الأخيرة مهمَّة للغاية في تاريخ التعليم في تركيا الحديثة، بما أنها رسمت الأُطر القانونية والمؤسسية لذلك التعليم حتى انقلاب تركيا الفتاة في عام ۱۹۰۸م.

قبل تمرير لائحة المعارف العمومية، قدَّم رجال التنظيمات تقريرًا إلى مجلس الوزراء العثماني، يُعَدُّ وثيقة مهمَّة عكست الدوافع الأيديولوجية لأنصار التغريب والعلمانية من النخبة البيروقراطية. يذهب رجال التنظيمات في ديباجة التقرير إلى أن العلوم الطبيعية والتعليم هما المصدر الأساسي للرفاهة في العالم، ومن خلالهما فقط يمكن أن تُبنى المؤسسات، وتبتكر الاختراعات المفيدة لصالح التجارة والصناعة، وهو ما يقود في النهاية إلى التقدُّم الاجتماعي. ثم بعد هذه المقدمة المفعمة بالأمل، ينتقد التقرير وضع المعاهد التعليمية في الإمبراطورية العثمانية، خاصةً الكتاتيب التي تعاني النقص في أعدادها، ما يحول دون استيعابها لجميع الأطفال، بالإضافة إلى اقتصار عملها على العلوم الدينية فقط، وفقدان المعلمين فيها للإمكانيات البيداغوجية المطلوبة(۱۱٦).

وبعد التوصية بضرورة إصلاح نظام التعليم الابتدائي (الكتاتيب)، انتقل رجال التنظيمات إلى التوجيه بضرورة إنشاء مدارس ثانوية عليا، يتلقى فيها الطلاب العلوم الطبيعية. كما ألحوا أيضًا على مسألة حضور الطلاب في المدارس الإلزامية، وأوصوا بإنشاء لجنة من المفتشين لمتابعة سير العمل في مدارس الإمبراطورية كافَّة، بالإضافة إلى لجنة أخرى لترجمة الأصول الأوروبية في العلوم الحديثة إلى التركية العثمانية وتدريسها للطلبة(۱۱۷).

تظهر عمليات العلمنة لنظام التعليم العام في لائحة المعارف العمومية بوضوح؛ إذ أصبحت الدولة الآن تمارس سلطة رقابية فوق المناهج المقدمة للتلاميذ، خصوصًا العلوم الدينية الإسلامية، التي تمَّ التقليل من ظهورها إلى حد بعيد في مدارس الرشدية، أملًا في تحقيق مبدأ الدمج بين أبناء العثمانيين من الأديان المختلفة. ومن الطريف أن الرقابة نفسها لم تمارس ضد العلوم الدينية لغير المسلمين في هذه المدارس(۱۱۸).

والحقيقة أن رقابة الدولة العثمانية لم تقتصر على حجم المادة الدينية المتاحة فحسب، وإنما تخطَّت ذلك حتى إلى نزع العلوم الإنسانية من قبضة العلماء. هنا، تستأنف سياسات عزل العلوم الإسلامية القديمة عن النظام الجديد المراد تشكيله، التي بدأها قبل عقود محمود الثاني مع الطب الإكلينيكي. ولكن هذه المرة في علوم أخرى، أبرزها التاريخ والجغرافيا(۱۱۹).

ومرة أخرى، كان التناقض بين أهداف هذين العلمين داخل المحيط الإسلامي، وأهدافهما في نطاق التشكيل الخطابي للحداثة، هو ما دفع رجال التنظيمات إلى إسقاطهما بالكامل من الحسابات. وبعبارة أخرى، لم تعُد الجغرافيا -كما كانت قديمًا- وسيلةً للتعرُّف إلى عالم الإسلام وعوالم أضداده، أو طريقةً للتدبُّر في خلق الله، وإنما أصبحت السبيل للسيطرة والسيادة من خلال الخريطة المرسومة بحرفية شديدة. كما أن التاريخ لم يعُد مجالًا للعِبرة والعظات، وإنما لإعادة تأويل الماضي، وليِّ أعناق حقائقه، بما يتناسب والدعاوى القومية أو الإمبريالية. وفي الفصل المدرسي، لم يكن على الطلبة الصغار سوى الاستسلام لتلك المعارف المعاد صياغتها، لكي يتمَّ صبُّها داخل عقولهم، مشكِّلة إياها، أو قُل بالأحرى خالقة لها.

خلال هذه الفترة نفسها، ظهرت في إسطنبول مدرستان مدنيتان جديدتان، قدَّمتا تعليمًا علمانيًّا للطلاب، وعُدَّت كل منهما -رفقة المدارس العسكرية، ومدارس الدونمة التي سوف أتطرق إليها لاحقًا- المصانع التي أنتجت النخبة المثقفة نفسها، التي ستتولَّى التنظير للعلمانية كما اعتنقتها تركيا الحديثة.

كان مكتب الملكية الشاهاني أولى هذه المدارس. أُنشئ لأول مرة في عام ۱۸٥۹م، كفصل دراسي لتدريب الموظفين في الباب العالي على موضوعات مثل: القانون والاقتصاد والجغرافيا والتاريخ والإحصاء. وكان خريجو الرشدية يمكنهم الالتحاق بتلك المدرسة عقب اجتياز اختبار قبول. وقد منح الباب العالي خريجي تلك المدارس الحقَّ في التعيين بالأقضية والقائمقامية والمديريات المالية المحلية. وكانت في الأصل من سنتين دراسيتين، ثم مُدت فترتها التعليمية في عام ۱۸٦۹م إلى ثلاث سنوات، وأخيرًا أصبحت أربع سنوات في عام ۱۸۷۰م(۱۲۰).

أما ثاني المصانع العلمانية، فكانت مدرسة غلطة سراي ليسيه، أو المكتب السلطاني. أُنشئت المدرسة في عام ۱۸٦۸م، واستهدفت تحقيق الأيديولوجية العثمانية عبر تقديم التعليم المدمج بين المسلمين وغير المسلمين. ورغم كونها مدرسة حكومية، فقد أُسِّس المكتب السلطاني بناءً على تعاونٍ وثيقٍ مع وزارة التعليم الفرنسية. وكانت مناهج المدرسة تنسجم مع تلك التي تُدرس في الليسيه الفرنسية، حتى إن العلوم الطبيعية والقانون والفلسفة واللغات الأوروبية الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية)، كلها كانت تُدرس باللغة الفرنسية. ولم تُستثن من ذلك سوى بعض المناهج مثل: الدين والتاريخ العثماني والتاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى اللغات العربية والفارسية والتركية العثمانية والأدب والجغرافيا والخط(۱۲۱).

كان المكتب السلطاني مدرسة عليا من خمس سنوات، ثم أُضيف إليها سبع سنوات من الدراسة الابتدائية والتعليم الثانوي، ما جعلها في الأخير مؤسسةً يتواصل فيها التعليم لمدة اثنتي عشرة سنة كاملة. وكانت الدبلومة التي تمنحها المدرسة في النهاية للتلاميذ الناجحين تسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الفرنسية. وقد ظلَّت المدرسة برسوم دراسية، ومن ثَمَّ اقتصرت على أبناء الأعيان والنخب. ولكنها أيضًا قدَّمت المنح للفقراء من الأطفال، في حال اجتازوا اختبار القبول بها(۱۲۲).

بالإضافة إلى الليسيه العثماني، ومكتب الملكية، فقد أدى فشل رجال التنظيمات في تأسيس أول جامعة عثمانية «دار الفنون» بين عامي ۱۸٥٦ و۱۸۷۸م إلى تأسيس ثلاث مدارس علمانية جديدة أُضيفت في عام ۱۸۷٤م إلى المكتب السلطاني، كتعويض عن ذلك الإخفاق، وهي: مدرسة القانون (غلطة سراي حقوق مكتب)، ومدرسة الإنسانيات، ومدرسة الهندسة(۱۲۳). وقد أسهمت هذه المدارس -خاصةً مدرسة القانون- في تعميق عزل الشريعة الإسلامية عن الدولة المركزية العثمانية، بما أنها شرعت في تأهيل جيل جديد من رجال القانون والقضاة، ينسجم مع القوانين العثمانية الجديدة المستمدَّة من القوانين الفرنسية، ويحل محلَّ القضاة الشرعيين وطلاب المدارس الإسلامية.

كان آخر سياسات رجال التنظيمات في الدور الثاني من علمنة التعليم، هو افتتاح مدرسة لتعليم معلمي الكتاتيب (دار العلوم صبيان) في نوفمبر ۱۸٦۸م. لم تعُد هذه المدرسة تقبل طلاب المدارس الإسلامية والمساجد أصلًا، وإنما عمدت إلى قبول الخريجين من المدارس العلمانية الحديثة التي أنشأتها. وكان هذا التخلي عن طلاب العلوم الشرعية إحدى الخطوات البارزة لعلمنة التعليم الأساسي (الابتدائي)، الذي كان -رغم أهميته المركزية، وفرض الرقابة اللصيقة عليه- بعيدًا عن تلبية طموح التنظيمات(۱۲٤).

إلى جانب تلك التطورات كلها، فإن عصر التنظيمات شهد أول ظهورٍ مفهوميٍّ للعلمانية بعد حقبة «الممارسة العلمانية» التي سبق أن أشرت إليها. ويُعزى هذا الظهور إلى الصدام السياسي بين السلطان العثماني عبد العزيز ونخبته البيروقراطية، بسبب رغبة الأول في استعادة سلطاته المطلقة، مقابل رغبة الأخيرة الملحَّة في تدشين ملكية دستورية/نيابية. وقد أدى ذلك الصراع إلى ظهور أول تيار سياسي معارض في الإمبراطورية العثمانية، هو «العثمانيون الشبان»، الذي تُنسب إلى قائده الأمير مصطفى فاضل -وهو أمير من الأسرة العلوية في مصر، وجد نفسه في النهاية منفيًا في باريس- أول إشارة صريحة في الأدبيات العثمانية إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة، وذلك في أثناء خطاب أرسله إلى السلطان عبد العزيز، يدعوه فيه إلى «الإصلاح». وبالإضافة إلى علمانية «فاضل»، فإن نزعة قومية بدأت في الظهور أيضًا داخل أدبيات ذلك التيار. وحالة «علي صوفي» هي الأبرز، بعد أن نادى بتتريك الدين الإسلامي، بداية من الأذان المنادى باللغة العربية. وهي الخطوة نفسها التي سوف تستعاد في عصر تأسيس الجمهورية التركية(۱۲٥).

إن الصراع بين السلطان عبد العزيز ونخبته البيروقراطية قد أدخل الدولة العثمانية في أزمة، لم تنتهِ إلَّا بمؤامرة دبَّرها رجال التنظيمات بين أروقة محفل برودوس الماسوني الفرنسي في إسطنبول. فقد كان رجال التنظيمات -ومعهم بعض العلماء الذين اعتلوا منصب شيخ الإسلام نفسه- قد اعتنقوا الماسونية. وقد دبَّر المؤامرة رجلٌ يونانيٌّ يُدعى كالينتي سالييري، حيث دعا إلى إسقاط عبد العزيز عن العرش، وترقية الأمير العثماني الماسوني مراد محله. وقد نجحت المؤامرة في عام ۱۸۷٦م، عندما خُلع عبد العزيز، ثم قتله المتآمرون وأشاعوا انتحاره. وتمَّ تصعيد مراد باسم السلطان مراد الخامس، كأول ماسوني/متنوّر يعتلي عرش الدولة العثمانية. ولكن الأمر لم يتم في النهاية، بسبب انقلاب عكسي قاده الأمير عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد، أخو مراد، انتهى بخلع الأخير بحجَّة لوثة في عقله يعانيها(۱۲٦).

- القسم الثالث

إبادة نظام وولادة آخر

الحلقة الأخيرة في عمر المدارس: عصر عبد الحميد

في بداية عهده، رضخ عبد الحميد لنخبة التنظيمات، وأصدر دستورًا للبلاد في عام ۱۸۷٦م، كما افتتح أول برلمان عثماني في العام التالي. ثم فجأة، ومستغلًّا الهزيمة القاسية للعثمانيين أمام الروس في الحرب الروسية التركية، عاد السلطان الجديد وعطل العمل بالدستور، كما أمر بإغلاق البرلمان، الأمر الذي استمرَّ طيلة العقود الثلاثة التالية، حتى خلع عبد الحميد نفسه في انقلاب تركيا الفتاة عام ۱۹۰۸م(۱۲۷).

لونت تلك الفترة الطويلة الصراعات المكتومة والمعلنة بين السلطة الأوتوقراطية لعبد الحميد، التي أطلق عليها التوصيف الشهير: الاستبداد، وبين رغبات النُّخب التحديثية في متابعة الحلم النيابي/الدستوري الموؤود. ورغم أن ترتيبة الصراع بهذه الصورة توحي بأن عبد الحميد كان ممثلًا للتقليد -خصوصًا أنه اعتمد الأيديولوجية الإسلامية في دولته- بينما مثَّل معارضوه الحداثة، فإن الحقيقة تقول بمتابعة عبد الحميد الثاني لعمليات تحديث الإمبراطورية العثمانية على النمط الغربي، رغم الظهور الفاقع في أيامه لثيمات دينية مثل: الخلافة الإسلامية، والجهاد، والأخلاقيات الإسلامية(۱۲۸). حتى إن عهد عبد الحميد نفسه كان هو الذي شهد وصول المدارس العلمانية الحديثة إلى مرحلة الكمال، مقابل تكلُّس المدارس الإسلامية تمهيدًا للقضاء عليها من قِبَل الجمهورية التركية.

إن ذلك التناقض يمكن فهمه بصورة أفضل إذا تعرفنا إلى الظروف التي أحاطت بوصول عبد الحميد الثاني إلى العرش. كانت الهزيمة الكارثية للعثمانيين أمام الروس، وتوافد الآلاف من مسلمي البلقان إلى إسطنبول كلاجئين، قد دفع إلى التقليل من شأن الأيديولوجية العثمانية وخطاب المواطنة، لصالح خطاب إسلامي يتجاوب مع المشاعر الغاضبة والمتألِّمة لجماهير المسلمين. الأمر الذي تكرَّر كذلك في الأقاليم العربية من الدولة العثمانية، التي نشط فيها المشروع الصهيوني جنبًا إلى جنب المشاريع الإمبريالية لبريطانيا وفرنسا.

كان الضغط على أحقية العثمانيين بخلافة المسلمين يقدّم لعبد الحميد الثاني شرعية سياسية هو في أمس الحاجة إليها، نتيجةَ الظروف الدولية والإقليمية الجديدة، كما كانت وسيلة كذلك لمجابهة النزوع العلماني لخصومه، والدعاية ضدهم من خلالها(۱۲۹). لكن ذلك كله لم يؤثر في قناعات عبد الحميد الثاني بأن الاستمرار في عمليات التحديث كان قد أصبح فرضًا على الدولة لمواجهة تحدياتها. وعبد الحميد في الحقيقة كان متابعًا لأسلافه في الاعتقاد بأن الشريعة لم يعُد لديها ما تقدِّمه لإنقاذ الدولة، بقدر ما ستفعل الحداثة.

إعفاء طلاب المدارس الإسلامية من التجنيد الإلزامي حوَّل هذه المعاهد الدينية إلى ملاذ للراغبين في التهرب من الجندية.

ولعل البدء بسياسة السلطان عبد الحميد الثاني تجاه المدارس الإسلامية سوف يساعد على توضيح الصورة أكثر. كانت المدارس قد استبعدت من خطَّة التحديث التي اعتمدها البيروقراطيون، وقبلهم محمود الثاني، بما أن نظامًا علمانيًّا للتعليم تمَّ اعتماده،كان يقدِّم للدولة احتياجاتها من الموظفين الإداريين، ورجال القضاء والقانون. ورغم أن ذلك كان من المفترض أن يقلِّص من أعداد المدارس وطلابها، فإن إعفاء طلاب المدارس الإسلامية من التجنيد الإلزامي حوَّل هذه المعاهد الدينية إلى ملاذ للراغبين في التهرب من الجندية(۱۳۰). وهو الأمر الذي أسهم في رفع عدد مدارس إسطنبول خلال ستينيات القرن التاسع عشر إلى نحو أكثر من ثلاثمائة مدرسة(۱۳۱).

لكن استمرار الاعتماد على خريجي المدارس العلمانية في وظائف الدولة المختلفة قاد طلاب المدارس في النهاية إلى محاولة تحديث نظامهم التعليمي رغبةً في عدم فوات الفرص أمامهم للبقاء تحت الأضواء. وبالفعل، تقدَّم أربعة عشر عضوًا في لجنة العلماء باقتراحٍ لتطوير المدارس في سبعينيات القرن التاسع عشر، لتتماشى مع فلسفة المدرسة العلمانية الحديثة، حيث البرامج التنظيمية للتعليم، والمناهج الإلزامية. ولكن معارضة الفريق الأكبر داخل المدارس حالت دون تنفيذ المقترح.

ثم في عصر السلطان عبد الحميد، أُعيد طرح فكرة تطوير المدارس على نطاق أوسع، نتيجةَ اكتمال المشروع التحديثي تقريبًا، وإمداد الدولة -حتى في نظامها القضائي الذي كان حكرًا في السابق على العلماء- بخريجي المدارس العلمانية التي توسَّع عبد الحميد الثاني في إنشائها. وتقدَّم الصدر الأعظم صفوت باشا بطلبٍ في عام ۱۸۸۰م بإعادة تنظيم المدارس، وتحويلها إداريًّا وبيداغوجيًّا إلى مؤسسة تعليمية حديثة، كي تلبي احتياجات الدولة. ولكن شيخ الإسلام محمد أسعد أفندي (۱۸۷۸-۱۸۸۹م) أبدى رفضه لتلك الخطَّة، وغيرها من خطط التطوير التي قُدمت طوال فترة وجوده في المنصب. وكانت المدارس في ذلك الوقت -مثلما سيقع مع نظام الوقف فيما بعد انقلاب تركيا الفتاة- قد تحوَّلت إلى مادة للتندُّر والسخرية في صفحات الجرائد التي يصدرها العلمانيون من معارضي السلطان عبد الحميد الثاني. وقد كتب واحد من هؤلاء، هو مراد بك، في جريدته ذائعة الصيت ميزان mizan سلسلة مقالات، وصف خريجي المدارس فيها صراحةً بأنهم «فئة لا نفع لها»(۱۳۲).

قد شهدت الفترة نفسها التي نشر فيها مراد بك مقالاته مطالبة محمد ثابت أفندي، العالم الكبير الذي تولَّى مناصب قضائية عديدة في الفترة الحميدية، بتقديم مقترح جديد لتطوير المدرسة، التي كانت -وفقًا لثابت أفندي- خلوًا من العلوم الحديثة، بالإضافة إلى تراجع المعرفة الإسلامية ذاتها بداخلها. كما وقَّع نحو ۹۲ طالبًا من طلبة المدارس عريضةً في عام ۱۸۸۹م يطالبون فيها بالإصلاح، والحصول على معلمين كالذين تتمتَّع بهم المدارس الحكومية، وبنوا اعتراضاتهم على أساس غياب برنامج محدَّد للدراسة، وكذلك غياب محتوى تعليمي محدَّد للتعليم. كما انتقدوا المعلمين بسبب إصرارهم على تدريس موضوعاتٍ يفضلونها بشكل شخصي، وليس دراسة علوم أو لغات نافعة للطلاب. لقد رغبت تلك المجموعة من الطلبة في تحطيم الفلسفة الأصلية للمدارس، وعارضهم الفريق الأغلب عددًا، الذي رأى ضياع هذه الفلسفة زوالًا نهائيًّا للمدرسة نفسها(۱۳۳).

في النهاية، ونتيجة دوافع سياسية كما أوضح أميت بين، تحرَّك عبد الحميد الثاني في النهاية لتغيير النظام القائم بالمدارس الإسلامية في إسطنبول. وتُعزى هذه الدوافع إلى انضمام آلاف الطلبة إلى مدارس إسطنبول هربًا من التجنيد الإلزامي، وتأثير ذلك في القوة البشرية للجيش العثماني، بالإضافة إلى مخاوف من استخدام خصوم السلطان تلك القوة الضاربة في إحداث اضطراباتٍ بالعاصمة العثمانية، وتدبير انقلاب ضده. وفي ۱۸ سبتمبر ۱۸۹۲م، أصدر عبد الحميد فرمانًا بإبعاد طلاب مدارس إسطنبول من الأقاليم المختلفة إلى مدنهم الأصلية ممَّن تكون أعمارهم ضمن نطاق التجنيد (۲۰ إلى ۲٥ سنة).

واستخدم السلطان قوات البوليس في عمليات الإجلاء. وكعادة تلك الأخيرة، استعين بأداة البطش لإجبار الطلبة على الرحيل من إسطنبول. وطار النبأ سريعًا إلى الصحف التركية والأجنبية، وغضبت الجماهير المسلمة من طريقة التعامل مع الطلبة وكأنهم مجموعة من المجرمين. وقد أثار ذلك الغضب مخاوف عبد الحميد من أن يخسر قاعدته الشعبية التي بناها أصلًا فوق أُسس دينية. ومن ثَمَّ أعلن تراجعه عن قراره بإخلاء المدارس، ورفض أن يمسَّ تلك الأخيرة إداريًّا أو بيداغوجيًّا حتى خلعه عن العرش. تُعَدُّ هذه السياسة السلبية من جانبه -التي غطت الفترة بين عامي ۱۸۹۲ و۱۹۰۸م- الحلقة الأخيرة في عُمر المدارس قبل أن توجَّه لها الضربات تلو الأخرى، حتى لحظة إلغائها على يد أتاتورك(۱۳٤).

تعكس سياسة عبد الحميد الثاني تجاه المدرسة رغبةً أكيدةً منه في تحويلها إلى مؤسسة بيداغوجية حديثة على النمط العلماني الذي أنشأته الدولة طوال العقود السابقة، وليس تطويرها بما ينسجم مع المنطق الداخلي لتلك المدارس. وتفسح هذه الحقيقة المجالَ الآن لعوامل نمو المدرسة العلمانية في عصر السلطان، التي فسرها البعض من مراقبي عصر عبد الحميد بعجز السلطان عن فرض إرادته عليها، بما أن القائمين عليها كانوا في الأصل من النُّخب العثمانية «المعلمنة»(۱۳٥).

إلا أن هذا الطرح -رغم ما فيه من وجاهة- يتناسى أن السلطان نجح فعلًا عبر عقود حكمه الثلاثة في فرض رقابته الأمنية المشددة فوق المدارس العلمانية، بما أنه أدرك دورها الخطير في تفريخ معارضيه من داعمي الحكم الدستوري النيابي. وكانت المخابرات الحميدية ذائعة الصيت تتعقَّب طلاب المدارس النخبوية الشهيرة، أو حتى المدارس العسكرية، مثل ليسيه غلطة سراي، وتلقي القبض عليهم أو تأمر بنفيهم من تركيا، في حال ثبوت انضمامهم للجمعيات العثمانية السرية، وكان من بين هؤلاء المنفيين عبد الله جودت الذي قدَّمت به هذا البحث. وعندما أطيح بعبد الحميد الثاني في انقلاب عام ۱۹۰۸م، سوف يخصِّص الأديب اللبناني سليمان البستاني فصلًا كاملًا من كتابه الاحتفالي بالانقلاب(۱۳٦)، للتذكير بالملاحقات الأمنية الحميدية سيئة السُّمعة لطلبة المدارس على خلفية آرائهم السياسية، التي لوَّثت النهضة التعليمية التي شهدها عصر السلطان نفسه.

ولعل الأهم من تلك القبضة الأمنية على المدارس أن عبد الحميد الثاني نجح حتى في فرض الأيديولوجية الإسلامية لدولته فوق المدارس العلمانية، ليس بغرض استعادة وضعية الشريعة كما كانت في عصر ما قبل التحديث، وإنما لغرس قيم الولاء في نفوس الطلاب العثمانيين لدولته، بدلًا من الطرائق البيداغوجية الأقدم لرجال التنظيمات، التي كانت تبعد النفوس عن قبول الحكم الأوتوقراطي. وفي التوجيه الخاص بالمدارس الابتدائية في إسطنبول الصادر عام ۱۸۹۲م، أصبح على الطلبة الصغار تأدية الصلوات الخمس يوميًّا، وعلى المعلم تشجيع تلاميذه على مراقبة أعمالهم الدينية، ومتابعة السُّنن السَّنيَّة، أي سُنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان على المعلم أيضًا أن يجعل تلاميذه مطيعين ومحترمين للسلطان ودولته الجليلة، والوالدين، والأقارب، والمعلمين، والأشخاص كبار السِّن. كما أصبح لزامًا على التلاميذ مساعدة رفاقهم من المسلمين على حب الوطن. وكل يوم قبل انتهاء الحصة الأخيرة، كان على التلاميذ قراءة سورة الفيل، والفاتحة بعد الصلاة والسلام على رسول الله عشر مرات. بالإضافة إلى الدعاء للسلطان والدولة والعثمانيين وعموم المجتمع الإسلامي(۱۳۷).

يشير هذا المزج بين القيم الدينية والسلطوية في المدارس العثمانية(۱۳۸) إلى إدراك السلطان عبد الحميد لدور المدرسة التأسيسي في صناعة الإنسان «المنتمي» للدولة، أو قُل المنتمي لرأس هذه الدولة، أي السلطان أو الخليفة. وهو الأمر الذي لم يكن متوافرًا في المدرسة الإسلامية، التي كانت مسؤولةً عن صناعة أخلاقيات الإنسان «المنتمي» للدين والعقيدة. ومن ثَمَّ كانت رغبته أكيدةً في تحويل تلك الأخيرة إلى نسخة من الأولى، أملًا في إنتاج أجيال متوافقة مع الأيديولوجية العثمانية/الإسلامية للإمبراطورية. وقد استعان السلطان بمناهج التاريخ المعاد تفسيرها في خلق حالة الولاء المطلوبة تلك(۱۳۹).

ولكن في النهاية ظلت تلك التعديلات شكلانية وغير نافذة. ربما نجحت في المدارس العثمانية التي فرض عليها السلطان سطوته، خصوصًا المدارس الابتدائية التي استطاع أخيرًا إقرارها. ولكنها لم تنجح في المدارس ذات الطابع النخبوي، التي كانت الرؤى العلمانية فيها متأصلة. ومنذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، ألَّف طلاب المدارس العلمانية (العسكرية والمدنية) معارضة سياسية قوية، رفضت أيَّ استخدام للدين في السياسة أو المجتمع، بل وبلغت في رفضها حدَّ إزدراء الدين نفسه.

وكانت اللائكية التي أخذت شكلها المثالي مع الجمهورية الفرنسية الثالثة (۱۸۷۰-۱۹٤۰م) مُلهِمةً لذلك التيار في تشكيل العلمانية التركية في صورتها النهائية أخيرًا، حيث استلهم العلمانيون الأتراك القانون الفرنسي الصادر في عام ۱۹۰٥م -الذي أنهى كلَّ الصلات بين الدولة والكنيسة- في حربهم على وجود الإسلام داخل مستقبل الدولة العثمانية. وفي قضية التعليم، كان قانون جوليوس فيري الفرنسي الصادر في عام ۱۸۸۱م(۱٤۰) -الذي أُلغيت بموجبه المدارس الكاثوليكية- أساسًا في أوساط المعارضة العلمانية بتركيا للتخلُّص من بؤس التعليم المزدوج في العالم العثماني.

بدأت هذه المعارضة الجديدة بصورة فردية لدى أحمد رضا بك (۱۸٥۸-۱۹۳۰م)، الذي تخرج في مدرسة ليسيه غلطة سراي، وسافر إلى باريس لتلقي تعليم متقدِّم في الزراعة لمدَّة ثلاث سنوات، عاد بعدها إلى تركيا، حيث عُيّن في مواقع إدارية مختلفة. وبسبب معارضته للسلطان عبد الحميد الثاني، سافر رضا بك إلى فرنسا عام ۱۸۸۹م، متظاهرًا برغبته في حضور الاحتفالات بمرور مائة عام على الثورة الفرنسية، ولم يعُد من باريس إلَّا بعد خلع عبد الحميد في عام ۱۹۰۸م. في فترة وجوده بفرنسا، كان أحمد رضا بك مواظبًا على حضور دروس الفيلسوف الفرنسي بيار لافيت رئيس الوضعيين الفرنسيين، واعتنق -بناءً على ذلك- مذهب الوضعية، منطلقًا منه لتأسيس العلمانية الوضعية التركية، التي كانت تعني -وفقًا لتعريف رضا بك نفسه- «الإقصاء الكامل للدين من التعليم والحكومة والسياسة، وإبقاءه خاصًّا دون منحه أيَّ فرصة للتسرُّب إلى المجال العام». وهو التعريف الذي يراه كلٌّ من سايجين وأونال الأقدم من نوعه للعلمانية في الفكر التركي(۱٤۱).

في عام ۱۸۸۹م نفسه، شهدت مدرسة الطب العسكرية إعلان كلٍّ من عبد الله جودت، وإبراهيم تيمو، وإسحاق سكوتي، وشركس محمد رشيد، وحسين زاده علي من أذربيجان- عن تأسيس جمعية «تركيا الفتاة». وكانت فلسفتها -مثل كل الجماعات السياسية التي حملت الاسم نفسه مع لاحقة (الفتاة)(۱٤۲)، وأسستها النُّخب ثنائية اللغة- عزل المجتمع والنظام السياسي عن كل الموروثات القديمة.

استهدفت تركيا الفتاة تأسيس ملكية دستورية بدلًا من الحكم الأوتوقراطي لعبد الحميد الثاني، واتخذ أعضاؤها جمعية الكاربوناري الإيطالية الثورية نموذجًا لهم. وقد بدأت الجمعية بنشاطات علنيَّة، سرعان ما واجهتها السلطات الحميدية بالقمع والنفي خارج تركيا. وفي المنافي، التي تنوعت بين القاهرة وسالونيك وباريس وفيينا وجنيف، ظلَّ أعضاء تركيا الفتاة على تواصلٍ ببعضهم بعضًا. كما طلبوا من أحمد رضا بك أن يتولَّى قيادة الفرع الباريسي من الجمعية. وعندما وافق الأخير، تأسَّست جمعية الاتحاد والترقي في عام ۱۸۹٥م، وأصبحت مظلَّة لكل المجموعات العِرقية العثمانية، التي اختارت معارضة السلطان عبد الحميد واستعادة الحكم الدستوري(۱٤۳).

تحت قيادة أحمد رضا بك، نشر الفرع الباريس من الاتحاد والترقي جريدة «مشورة» باللغتَيْن العثمانية التركية والفرنسية، واعتبرت اللسان الأبرز للعلمانية الوضعية المعادية للدين. وفي المقالات المؤثرة لأحمد رضا بك في صفحات مشورة، اعتبرت الشريعة الإسلامية «نظامًا» شاملًا للحياة تجب إزالته لصالح اللائكية، كما اعتبر التعليم العلماني الخالص الوسيلة الأبرز لتحقيق ذلك. وفي مقابل مقالات أحمد رضا بك، خلق عبد الله جودت -الذي أعود إليه مرةً أخرى- أرشيفًا خاصًّا به للتنظير للائكية التركية الناشئة.

وفي جريدته «الاجتهاد» التي أصدرها أولًا في جنيف ثم في القاهرة، أظهر جودت دعمه الشرس للعلمانية الوضعية. وكما يقول سايجين وأونال، فإن جودت لم يقصر دفاعه فحسب عن مبدأ الفصل بين الدين والدولة، وإنما أصرَّ أيضًا على البحث عن طرق فاعلة لثني الناس عن معتقداتهم الدينية، وإرشادهم إلى رؤية وضعيَّة للعالم تقوم على العلم بشكل كامل(۱٤٤). ومن هنا كان إلحاحه على تغريب المظهر الخارجي للعثمانيين، والتحوُّل عن الأبجدية العربية للغتهم، للإطاحة بالدين حتى من الحياة اليومية للأفراد، تمهيدًا لتطهير المجتمع من الدين بصورة كاملة. وبالطبع، كانت المدرسة العلمانية القحَّة وإلغاء المدارس الإسلامية هو السبيل لذلك كما ظهر في تمهيد هذا البحث.

بالإضافة إلى مدارس إسطنبول المدنية والعسكرية، والتي أخرجت النخبة العلمانية المتحلقة حول تركيا الفتاة، فإن سالونيك -المدينة العثمانية على البر اليوناني، ذات الأغلبية اليهودية- كانت تشهد منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر مولد مدارس على النمط الغربي، أسهمت -رفقة نظيرتها في العاصمة- في تأسيس اللائكية التركية الحديثة.

مدارس الدونمة

كانت هذه المدارس هي نفسها التي أسَّستها جماعة الدونمة، التي تمتلك أكثر الحكايات غرابةً في التاريخ العثماني. يرجع أصل الدونمة إلى منتصف القرن السابع عشر، عندما ظهر شاب يهودي في إزمير يُدعى شبتاي تسفي ادعى أنه المسيح المخلص لشعب إسرائيل، وأعلن نيَّتَه تأسيس مملكة الرب من القسطنطينية عاصمة العثمانيين. أُلقي القبض على شبتاي قبل القيام بمسيرة رفقة أتباعه القلائل إلى قصر السلطان محمد الرابع. وحوكم بصورة علانية أمام الأخير، فسارع إلى إعلان إسلامه، وقبِل السلطان ما اعتبره توبة المسيح الزائف. ولكن بعد وقت قليل، تبيَّن للعثمانيين أن شبتاي لا يزال يؤمن بحلول الروح المسيانية فيه، وأنه يدعو المؤمنين به إلى مذهب ملفَّق يخلط بين الإسلام واليهودية، مع التمسُّك بمظهر إسلامي وأسماء إسلامية مبالغة في التمويه. فألقي القبض على شبتاي مرة أخرى، ونُفي هذه المرة إلى البلقان، حيث ظلَّ يكوِّن الأتباع حتى موته سنة ۱٦۷٥(۱٤٥).

تركَّز أتباع شبتاي بعد وفاة مؤسس جماعتهم في مدينة سالونيك ذات الأغلبية العددية اليهودية. وأطلق العثمانيون عليهم اسم الدونمة، التي تعني في التركية العثمانية «المرتد». ولكن الدولة -رغم ذلك- لم تتعقبهم بأي صورة. الأمر الذي سمح للدونمة بالنمو العددي طوال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر.

اعتنق الدونمة الأفكار الحداثية التي قدَّمتها التنظيمات على نطاق واسع، بما أنها منحتهم الفرصة للوجود في صدارة المدينة.

واعتنقوا خلال ذلك الماسونية، كما اندمجوا في الطرق الصوفية. وعندما صدر فرمان التنظيمات عام ۱۸٥٦م، كان الدونمة أكثر جماعة إسلامية استفادت تقريبًا من آثار الفرمان؛ إذ استغلوا السمت الإسلامي الخارجي لهم في السيطرة على تجارة النسيج وصناعة التبغ في سالونيك، كما استحوذوا على مناصب الإدارة في المدينة، حتى أصبح حمدي بك يعقوبي منهم عمدة لسالونيك أواخر القرن التاسع عشر(۱٤٦). اعتنق الدونمة الأفكار الحداثية التي قدَّمتها التنظيمات على نطاق واسع، بما أنها منحتهم الفرصة للوجود في صدارة المدينة. ولمَّا كانت الدولة قد فرضت التعليم الإلزامي، فإن قيادات الدونمة التي عاشت طوال أكثر من قرنَيْن من الزمن معزولةً عن المجتمعات الإسلامية واليهودية كافَّة في سالونيك، خشيت أن يؤدي اختلاط أطفال الدونمة بغيرهم إلى إفساد معتقدهم الخاص.

ومن ثَمَّ استغلَّ قادة الطائفة حالة الثراء المادي التي اكتسبوها من السيطرة على تجارة العثمانيين مع الأجانب عبر منفذ سالونيك في تأسيس مدارس علمانية حداثية، ذات طابع مغلق على أفراد الطائفة فقط، مهمتها الحفاظ على هوية الدونمة من ناحية، وتأهيل شباب الدونمة من ناحية أخرى على طرائق التجارة الحديثة تمهيدًا لنقل قيادة اقتصاد سالونيك إلى أياديهم مستقبلًا(۱٤۷).

لعب هذا الإغلاق لمدارس الدونمة -لدرجة أن تلاميذها كانوا ممنوعين من اللعب مع نظرائهم من أبناء المجموعات الأخرى، بالإضافة إلى الفهم العميق للمفكرين التربويين من الدونمة لمعاني الضبط والرقابة كما وضعتها الحداثة- دورًا أساسيًّا في تحوُّل مدارس الدونمة الثلاث في سالونيك (مدرسة شمسي أفندي، ومدرسة الفيضية، ومدرسة الترقي) إلى معامل مثاليَّة لخلق أفراد مؤمنين بالتحوُّل الشامل لتركيا نحو العلمانية.

ورغم أن مارك ديفيد باير ذهب إلى أن مدارس الدونمة تابعت سياسة عبد الحميد الثاني التعليمية، وغلفت مناهجها البيداغوجية داخل الفصل المدرسي بقشرة من مبادئ الأخلاقيات الإسلامية، فلا بدَّ من الإقرار بأن عقيدة الدونمة الخاصة كانت هي ما يُقدَّم لطلاب الدونمة وليس الإسلام كما نعرفه. وكانت طبيعة تلك العقيدة المتحررة هي التي سمحت للدونمة بقبول العلمانية واعتمادها في النهاية. والحقيقة أن طرائق التعليم الفرنسية تحديدًا -لا السياسات التعليمية المطبقة في إسطنبول- كانت هي التي تعني الدونمة بصورة أساسية. وقد أورد المؤرخ ديفيد باير نفسه خطبة مؤسِّس مدرسة الفيضية مصطفى توفيق، الذي أشار إلى تماشي مدرسته مع قرارات مؤتمر معلمي المدارس الابتدائية والوسطى في باريس، بإضافة «فصل دراسي خاص بالمعلمين الذين يقضون الوقت الأطول مع الطلاب، من أجل مزيد من غرس الانضباط والأخلاق فيهم»(۱٤۸).

تُنسب إلى شمسي أفندي إقامة أول مدرسة حديثة للدونمة في سالونيك عام ۱۸۷۳م، داخل مسجد صغير خاص بجماعة الدونمة الكركاش في حي سنان تشيك. ونظرًا لاستعانة شمسي بأحدث الطرائق البيداغوجية في أوروبا داخل المدرسة، فإنه نال إشادةً كبيرةً من مدحت باشا الإصلاحي الشهير، وأحد أبرز رجال التنظيمات. وقد دفعت شهرة شمسي أفندي -الذي عُرف بكونه معلمًا للأديان بشكل أساسي- بعض بيروقراطيي المدينة إلى إدخال أبنائهم في مدرسته.

ومن بين هؤلاء والد مصطفى كمال أتاتورك، الذي دفع بابنه المؤسس المستقبلي للجمهورية التركية، للتعلُّم على يد المصلح التربوي من الدونمة. ولا بدَّ أن اقتصار مدارس الدونمة على تعليم أبناء الطائفة كان سببًا في خروج النظريات اللاحقة بأن مصطفى كمال كان في الأصل من الدونمة. ولكن مارك ديفيد باير نفى ذلك، مؤكدًا أن أتاتورك وُلِدَ في الأحياء الشرقية من سالونيك، بعيدًا عن تمركزات الدونمة في الأحياء المغلقة عليهم بغرب المدينة(۱٤۹).

وفي مقابل مدرسة شمسي أفندي التي أُجبرت على الإغلاق في عام ۱۸۹۱م، نتيجةَ هجوم التيارات المحافظة في سالونيك عليها، أسَّس فرع القبانجي من الدونمة مدرسةً خاصةً بهم هي مدرسة الترقي عام ۱۸۷۹م. وفقًا لـديفيد باير، فقد استخدم بناة المدرسة مصطلح الترقي (terakki (progress انطلاقًا من إيمانهم بالتنوير والفلسفة الوضعية، التي جعل مؤسسها أوجست كونت تعليم الفنون والعلوم السبيلَ الوحيد للتقدُّم. وقد موَّل المدرسة كلٌّ من محمد ويوسف وأحمد قبانجي وذهني حسن عاكف، من الذين سمحت لهم علاقاتهم التجارية الدولية -خصوصًا في فرنسا وبلجيكا- بالتعرف إلى التعليم الحديث، ودوره في عمليات التغيير الاجتماعي(۱٥۰).

بعد مدرسة الترقي، أنشأت جماعة الكركاش مدرسة الفيضية بين عامي ۱۸۸۳-۱۸۸٤م. وكان وراء تأسيسها عضو الدونمة الكركاش مصرلي عبد الرحمن زكي، المترجم في القنصلية الفرنسية، الذي تلقى تعليمه الأول في المدارس الأجنبية. وفي الترقي والفيضية، تتجلَّى نظرية ميشيل فوكو عن عملية الضبط في المدرسة الحداثية على أكمل ما يكون. فقد كانت عمليات التعلُّم في الحقيقة تشتمل على المعلمين والطلاب معًا، ولم يعُد المعلم مسؤولًا فحسب عن تلقين الدروس للتلاميذ، وإنما كذلك مراقبة سلوكهم وتأديبهم المستمر.

وقد فُرضت عمليات الرقابة طوال اليوم المدرسي على عقل طلاب الدونمة وأجسادهم، حيث استخدمت دروس الألعاب البدنية فيما أطلق عليه «تثقيف الجسد»، كما عُيّن أطباء بشكل مخصوص لمراقبة صحَّة الطلبة. وعلى مستوى المناهج، ركَّزت مدارس الدونمة بصورة براغماتية على العلوم التي تؤهل طلابها لقيادة التجارة والمالية في سالونيك -بل وفي الإمبراطورية العثمانية كلِّها إن أمكن- من خلال التركيز على اللغات الأجنبية، والتجارة، ومسك الدفاتر، والمحاسبة، واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى اللغة التركية(۱٥۱).

إن انضباط مدارس الدونمة، وتقديمها العلوم الحديثة دون التأثُّر بسياسات عبد الحميد الثاني، قد لفتا انتباه أعضاء تركيا الفتاة على الفور، حتى إن جريدة «مشورة» وصفت المؤسسات التعليمية للدونمة بأنها الأكثر تقدمًا في الإمبراطورية العثمانية، كما وصفت الدونمة أنفسهم بـ«الجماعة الأكثر حداثة». وكان من الطبيعي أن يلتقي الدونمة في النهاية بأعضاء تركيا الفتاة فوق أرضية مشتركة من العداء للسلطان عبد الحميد الثاني، بما أن الأخير اعتبر في نظر الدونمة قافزًا على سياسة التنظيمات التي مكَّنتهم من سالونيك. وأبدى الدونمة رغبتهم في استعادة الحكم النيابي والدستوري، بالإضافة إلى الأيديولوجية العثمانية التي تقبل الجميع(۱٥۲).

وهكذا، فتحت الدونمة -التي كانت في انعطافة القرن العشرين تسيطر على سالونيك بالكامل، سواء جهازها الإداري أو حتى قيادة الجيش الثالث في المدينة- أبوابها أمام الأعضاء المنفيين أو الفارين من تركيا الفتاة. وفي المحافل الماسونية بالمدينة، التي كان كل أعضائها ممَّن يحملون أسماء إسلامية في الأصل من الدونمة، أجريت الاجتماعات السريَّة بين أعضاء تركيا الفتاة.

كما وزعت المنشورات المعادية للحكم الأوتوقراطي للسلطان داخل مدارس الدونمة، وتحوَّلت جرائد الدونمة الصادرة في سالونيك إلى بوق دعائي لتركيا الفتاة. واستطاع التحالف بين الدونمة والجمعية الثورية في الوصول بالأخيرة إلى شكلها النهائي، وأصبح هذا التحالف جاذبًا لكل أعضاء النُّخب البيروقراطية والعسكرية في سالونيك تقريبًا. ومن هؤلاء من سيقود الإمبراطورية العثمانية نفسها في المستقبل، خصوصًا أنور باشا الضابط في الجيش الثالث بسالونيك، وطلعت باشا الموظف في مكتب البريد بالمدينة نفسها(۱٥۳).

ابتداءً من عام ۱۹۰٦م تقريبًا، بدأت تركيا الفتاة في التحوُّل من مجموعة منفتحة على كل الجماعات العِرقية في الإمبراطورية إلى القومية التركية المتطرفة، أو ما عُرف باسم الأيديولوجية الطورانية، التي قالت -استنادًا إلى الداروينية الاجتماعية، وعلم زائف هو فراسة الدماغ، بالإضافة إلى نظريات تاريخية ذاعت على يد المستشرقين- بتفوُّق العِرق التركي بيولوجيًّا على سائر الأعراق، وضرورة إحياء الإمبراطورية التركية القديمة الممتدَّة من أرض طوران في آسيا الوسطى وحتى الأناضول. وقد أسَّس تلك القومية المتطرفة كلٌّ من الصحافي يوسف أكشورا في جريدته «ترك» الصادرة في القاهرة، بالإضافة إلى المفكر الشهير ضياء جوكالب الذي سوف أعود إليه قريبًا لتبيان موقفه من التعليم وعلمانية الدولة(۱٥٤).