دراسة تحليلية في الأبعاد الاجتماعية لأزمة القطيعة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر

عن الباحث(١)

منذ خُلِق البشر وقد وُعدوا من ربهم بأنهم سيُمدّون بالهداية اللازمة التي تستقيم بها حياتهم، وتتحقق بها سعادتهم في الدنيا والآخرة فقيل لهم: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ( البقرة :۳٥)، كما امتنّ عليهم خالقهم سبحانه وتعالى بأن تعاهدهم بالأنبياء والمرسلين ليُذكروهم بعهدهم الأول، وليُقوّموا ما يقع من انحرافات عن الحق المركوز في فِطَرِهم، أو في المنهاج السماوي الموجه إليهم، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (النحل: ۳٦)، حتى أذن الله بتمام تلك النبوات بحسن ختامها محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل القرآن المـُــنزّل عليه -في الزمان والمكان البعيديْن- هاديًا ومقومًا لجنس الإنسان في الزمان والمكان، وكانت هذه معجزته التي تحدى بها الجاحدين من خلقه، فقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: ۸۹) ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (النساء: ۱۰٥). وقضى سبحانه وتعالى بجعل حياة النفس النبوية الشريفة هي الحياة القياسية للإنسان، التي ستتجسد المبادئ القرآنية من خلالها وتتحقق في الواقع الاجتماعي، كما قال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب :۲۱)، كما جعل مجتمع الصحابة الذي قامت فيه الرسالة هو مثال المجتمعات وقدوة الأمم فقال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء :۱۱٥).

فنبتت حضارة المجتمع الأول على ظهر المـُثل الدينية التي جسدتها النبوة الأخيرة وركّبتها في النفوس والعلاقات تركيبًا، وتطورت ثقافة المسلمين ومؤسساتهم وفنونهم من خلال هذه المُثل، ونشأت عن طريقها معارفهم وعلومهم التي عكست التفاعل المتصالح بين الإنسان المكلف بالأمانة من جهة، والوحي الهادي له من جهة ثانية، والواقع الزماني والمكاني الذي يعيش فيه المكلفون من جهة ثالثة. ما مهد للعقل المسلم أن يجترح علومًا لم يكن للأمم السابقة عهدٌ بمثلها، فكان الفكر الإسلامي حركة ترددية طبيعية بين النص والعقل والواقع، وكان علم أصول الفقه درة التاج في تجسيد تلك الحقيقة، فهو كما يقول الإمام الغزالي: "العلم الذي ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، فأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرّفٌ بمحض العقول -الذي لا يتلقاه الشرع بالقبول- ولا هو مبنيّ على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتسديد والتأييد"(۲).

ولكن أدت عوامل تاريخية كثيرة -داخلية وخارجية- تعود لتفاصيل التطور الحضاري للمجتمع المسلم نفسه(۳)، إلى أن يدخل الفكر الإسلامي إلى الحقبة الحديثة -في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي- وهو فاقد في مجمله للقدرة على مد الروابط بين المثال والواقع، والثابت والمتغير، والمطلق والنسبي، وعلوم الحياة وعلوم الشرع، والتصور العقائدي للوجود القائم على مبدأ التوحيد والآثار الاجتماعية والنفسية لذلك التصور في الحياة العمرانية المتغيرة للمجتمعات(٤).

ومما عظَّم الخطبَ أن التغيرات الاجتماعية الحداثية بدَّلت موازين القوى والتحالفات، وشبكات التواصل والعلاقات، ومباني الأفكار والثقافات، ما ولَّد واقعًا مُعقدًا ومتطورًا لا يكاد يُشبه الواقع الذي سكن فيه الفقه التقليدي طوال قرون سُباته في شيء، إنه مجتمعٌ جديد إلى درجة أنه "لو جاء شخص من عهد المسيح عليه السلام، وبُعِث في أي عصر حتى القرن السابع عشر -أي قبل نشأة المجتمع الحديث مباشرة- ربما لم يكن ليفاجأ بشيء، فلا البنية الاجتماعية ولا التصورات الذهنية ولا العلاقات الاجتماعية ولا الاقتصاد والسياسية يختلفون كثيرًا.. فقد كان العالم يسير قبل ذلك بوقع بطيء، لدرجة أن أجدادنا في القرن السابع عشر كانوا في أشيائهم وحاجاتهم المادية يشبهون من عاشوا في زمن المسيح أكثر مما يشبهون حياتنا نحن.. فقد حدثت في المئتَي عام الأخيرة تغيرات اجتماعية سريعة ومطردة، كانت لها آثار عاصفة على نحو يفوق أي فترة أخرى من فترات التاريخ البشري المنصرم"(٥).

بطبيعة الأشياء فقد تدفقت المعارف في الحقبة الاستعمارية وما بعدها، من سفح المجتمعات الغربية المتربعة على عرش القوة إلى وديان العالم الإسلامي الممزق، حتى استوطنت أنظمته التعليمية والتربوية.

وزاد من عظم التحدي المعرفي أن المجتمع الحديث استدعى معه نوعًا جديدًا من المعارف نشأ خصيصًا لدراسة الظواهر الاجتماعية التي ولَّـدت المجتمع الحديث، كحركة التصنيع والتمدن والعلمنة والدمقْرطة والعولمة. كما تطورت تلك المعارف بشكل جدلي مع واقعها، فخدمته وعبرَّت عنه، وفسّرت ظواهره وعكست قيمه أيضًا. وبطبيعة الأشياء فقد تدفقت تلك المعارف في الحقبة الاستعمارية وما بعدها، من سفح المجتمعات الغربية المتربعة على عرش القوة إلى وديان العالم الإسلامي الممزق، حتى استوطنت أنظمته التعليمية والتربوية. وبدأت النخبة العلمية الإسلامية حينها تستشعر أزمةً معرفية، فالظاهرة الاجتماعية التي هي موضوع المناهج الاجتماعية الغربية، تختلف عن الظاهرة الفقهية التي هي موضوع علم الفقه وأصوله، المتحكم آنذاك في المعرفة الإسلامية(٦).

وقد تنوعت استجابة النخب العلمية لذلك التحدي المعرفي، وتطورت عبر القرنيْن التاسع عشر والعشرين من الوعي بالمشكلة والإحساس بها، إلى الاشتباك معها، وانقسمت تلك الاستجابة إلى ثلاثة: تطرفان ووسط، أما التطرفان فيسميهما محمد عمارة التخلف الموروث والتغريب الوافد(۷)، بينما يسميهما عبد الحميد أبو سليمان تيارَي التقليد التاريخي والتقليد الأجنبي(۸)، وكلاهما يُعبِّر عن حالة من الارتباك في فهم تغير الزمان والمكان وأثرهما في المعرفة والاجتماع، فقد افترض كلا الاتجاهيْن -ضمنًا- إمكانية تطابق الحالة المعرفية والاجتماعية للمجتمع المعاصر مع نموذج في مكان آخر (الغرب في حالة تيار التقليد الأجنبي)، أو في زمان آخر (السلف في حالة تيار التقليد التاريخي)، واعتقدا أن المجتمعات الحالية يجب أن تخضع لمساراتِ الزمان والمكان نفسِها التي مر بها الآخرون حديثًا أو قديمًا، أي إن بدا كلاهما للوهلة الأولى متضاديْن، إلا أنهما كانا عرَضًا لمرض معرفي واحد هو فقدان الوعي بالعلاقات الجدلية بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، أو بعبارة أخرى بين ما يهدينا إليه الوحي وما يعلمنا الواقع إياه.

ولكن كان هناك -على مسافة متوسطةٍ بينهما- خيارٌ ثالث تبنته نخبةٌ قُدِّر لها أن تجمع في تكوينها النفسي والعقلي بين استيعاب العلوم الشرعية والاجتماعية، والعيش في المجتمعات المشرقية والغربية على حد سواء، وأن تعايش التباين بينهما، وأن تتمثل في شخصيتها يقظة الفكر وإشراق الروح(۹)، ما جعلها الأكثر إحساسًا والأكثر تأهيلًا للاستجابة لأزمة المعرفة، وصاحب ذلك ظرفٌ بيئي تمثَّل في ظهور الصحوة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، ما منح تلك النخبة الزخم المطلوب لتمثل حركتها الاستجابة الإسلامية الحضارية على تحدي التفكك بين معارف الوحي والواقع.

اعتمادًا على أعمال بعض الأسماء المهمة في حركة الاستجابة الحضارية في الفكر الإسلامي المعاصر، مثل عبد الحميد أبي سليمان، ومالك بن نبي، وعبد الوهاب المسيري، وسيد نقيب العطّاس، ستقوم هذه الدراسة بتقديم تصورٍ سوسيولوجي لأزمة العلاقة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية مبني على مبحثيْن، المبحث الأول: يتناول تشخيص الأزمة بإبراز الجذور الاجتماعية والتاريخية لها، المبحث الثاني: نقترح فيه حلًّا للأزمة من خلال إبراز العلاقة الجدلية بين وضعية التفكك والتركيب في الفكر والواقع.

المبحث الأول: تشخيص الأزمة

مما لاشك فيه أن أزمة القطيعة بين الوحي والواقع وعلومهما ليست وليدة اللحظة، ولم تنشأ مستقلة عن سياقاتها الاجتماعية والسياسية، لذلك نجد أن علماء الفكر الإسلامي المعاصر قد تناولوها بوصفها نبتًا طبيعيًّا لتحولات بنيوية حدثت في جسد الحضارة الإسلامية على مراحل زمنية متباعدة، وكان لمجموع تلك التحولات عواقب منظومية systematic ضربت كافة أركان الجسد الاجتماعي، وعززت في ثقافته التناقض بين المثال المأمول والواقع المعمول، وباعدت المسافة على العقل المسلم بين النص الثابت الراسخ والمجتمع المتطور المتغير.

لذلك يتتبع هذا المبحث جذور التفكيك المعرفي اجتماعيًّا وتاريخيًّا، معتبرًا أن أزمة القطيعة بين علوم الشرع وعلوم الواقع تخضع لما يسمى بــ"path dependency" أو حتمية المسار، حيث تؤدي منعرجات مفصلية critical juncture (١٠) تاريخية في فترات زمانية معينة إلى تحديد مستقبل التطور المؤسسي الذي ستختاره المجتمعات، والتشكلات التي ستنتهي إليها حالتها الثقافية والاقتصادية والسياسية(۱۱).

لحظة انفصال الحق عن القوة في الحضارة الإسلامية، تلك اللحظة التي أحدثت شرخًا كبيرًا في بنية نظام الاجتماع السياسي الإسلامي بين الجماعة العلمية التي تلتزم بالشرع، والجماعة السياسية التي تتحكم بموازين القوى.

ومن تلك النقاط المفصلية سيتوقف هذا المبحث عند لحظتيْن:

اللحظة الأولى: لحظة انفصال الحق عن القوة في الحضارة الإسلامية، تلك اللحظة التي أحدثت شرخًا كبيرًا في بنية نظام الاجتماع السياسي الإسلامي بين الجماعة العلمية التي تلتزم بالشرع، والجماعة السياسية التي تتحكم بموازين القوى. وقد أشارت السنة النبوية إلى تلك اللحظة الفارقة؛ فقد ورد في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهنّ نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة"(۱۲)، وفي الحديث دلالة على أن أول ما ينفك وينفصل عن الإسلام هي سنته وطريقته في الحكم، ومن ثَمَّ ستكون السلطة والقوة في اتجاه، وبقية أجزائه "الحق" في اتجاه آخر.. ويعضده كذلك الحديث الذي أخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: "ألا إنَّ الكتابَ والسُّلطانَ سيفترِقان فلا تُفارقوا الكتابَ، ألا إنَّه سيكونُ عليكم أمراءُ يقضون لأنفسِهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم، وإن أطعتموهم أضلُّوكم، قالوا: يا رسولَ اللهِ! كيف نصنعُ؟ قال: كما صنع أصحابُ عيسَى بنِ مريمَ عليه السَّلامُ، نُشِروا بالمناشيرِ، وحُمِلوا على الخشَبِ، موتٌ في طاعةِ اللهِ خيرٌ من حياةٍ في معصيةِ اللهِ"(۱۳).

واللحظة الثانية: فهي لحظة الحداثة، حيث يُعَدُّ فهم أثر عملية التحديث في بنية الاجتماع والمعرفة من الحقائق الأولية التي يجب وضعها على الطاولة أثناء الحديث عن أي قضية ثقافية وفكرية؛ ذلك أن لحظة الحداثة مثَّلت خطًّا فارقًا بين نوعيْن من المجتمعات: نوع حكمته الثقافة الدينية وأسهم الفقه الديني في صياغة ثقافته وبِناه الاجتماعية. ونوع آخر مختلف عنه حمل قيمًا جديدة، وأسّس لبِنى اجتماعية جديدة نافست وزاحمت تلك البِنى القديمة، ودُعِمَ بتقنيات ومنظومات عظَّمت وسرَّعت جريان ذلك الواقع الجديد، ما أدى إلى تكثيف ذلك العنصر الذي كان في الأصل مُـهمشًا في المعرفة الإسلامية التقليدية، فكان العقل الإسلامي يزداد من الواقع بُعدًا، والواقع يزداد تضخمًا وتكثفًا.

وسنقوم -بغية التوضيح والاختصار- بعرض تلك الأبعاد التاريخية الاجتماعة بوصفها سردية متصلة على شكل نقاط متتالية كما يلي:

أولًا: تبدأ الأزمة بحدوث الافتراق بين النخبة العلمائية الفكرية، والنخبة السياسية للأمة، وذلك "في أعقاب الفتنة التي اجتاحت عهد الخلافة الراشدة نتيجة الصراع بين قيادة دولة الخلافة الراشدة والعصبيات والتوجهات القبلية لقبائل البادية العربية، وما تبعها من حركات الردة والعصيان السياسي المتكرر منها"(۱٤). حيث افتتحت تلك الأحداث صراعًا بين من يُسميهم عبد الحميد أبو سليمان "رجال دولة المدينة"، مثل الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، ومحمد النفس الزكية، وزيد بن علي، وغيرهم من الرجال الملتزمين بأحكام الإسلام ومبادئه وقيمه ومقاصده وأخلاقه، وبين "رجال القيادة السياسية" من العصبيات والقبليات والأسر الحاكمة، وقد كان مصير ذلك الصراع حاسمًا في مسار الحضارة الإسلامية؛ فقد أفضى إلى انتصار "منطق العصبية والقبيلة" وهزيمة رجال الإصلاح والعلم والفكر والالتزام، ما أدى إلى انسحاب العلماء والفقهاء ورجال الفكر من ساحة السياسة والحكم وإدراة الواقع عبر إزاحتهم إما للمعارضة أو العزلة(۱٥).

مالك بن نبي

وعلى المنوال نفسه، حدَّد مالك بن نبي لحظة الافتراق تلك في معركة صفين، حيث عرفت الحضارة الإسلامية لأول مرة التعارض بين ما يسميه (الفقه الخالص) الذي أتى به الوحي و(الواقع السائد) الذي أقرته تلك المعركة، لتدخل بعد ذلك في محاولة صعبة من التوفيق بينهما. ومِثل عبد الحميد أبي سليمان -الذي رأى هزيمة دولة المدينة لحساب دولة العصبيات- اعتقد مالك بن نبي أن الحضارة الإسلامية بعد معركة صفين أخذت تتطور بعيدًا عن مبادئ الإسلام، بل إن هذه المبادئ هي التي بدأت في التوافق مع السلطة الزمنية القاهرة(۱٦).

ثانيًا: يحفر أبو سليمان بشكل أعمق في بنية المجتمع محاولًا تفسير ذلك الافتراق بين الجماعة السياسية والعلمية -بما صحبه من فتنة وسقوط للحكم الرشيد- فيعزوه إلى التغيير الذي حدث في القاعدة السياسية التي ارتكزت عليها القيادة والخلافة الإسلامية الراشدة، ونشوء قاعدة سياسية أخرى. حيث يرى أن صحابة رسول صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا قوام جيوش الفتح، وقاعدة دولة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة من بعده، بكل ما يعنيه ذلك من نضج وتربية وغلبة للاتجاه الأخلاقي واتصال في العلاقة بين الواقع والمثال، فإنه مع توسع رقعة الدولة الإسلامية في مرحلة الخلافة، وتعاظم التحديات التي واجهتها -لا سيما أثناء مواجهاتها مع الإمبراطوريات الكبرى المعاصرة لها في بلاد الروم وفارس- فقد تقلص دور وتأثير الصحابة إما بسبب الاستشهاد أو السن، وانفتح المجال لتدفق رجال العصبيات والقبائل من الأعراب لدخول جيوش الفتح، وهم الذين لم يعركهم الإسلام ولم يتمكن من قلوبهم كما تمكن من قلوب الصحابة، ولم يخضعوا للتربية السامية والتدريب النوعي الذي تعرض له الصحابة، ولم يخوضوا معاناة الدعوة ومراحلها تحت القيادة النبوية الشريفة أو الخلافة الراشدية.

وهكذا أدت تلك الأسباب مجتمعة إلى تمكّن رجال القبائل والعصبيات من جيوش الفتح والخلافة، وغيَّـر هذا القاعدةَ الاجتماعية-السياسية التي استندت إليها الدولة الإسلامية الأولى، فتغيرت معها القيم الحاكمة والمقاصد الموجهة والمعايير المرشدة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، لتنشأ في تلك الجيوش الجديدة غايات ومقاصد وقيم ومعايير مستحدَثة. ولذلك يرى سليمان أنه كان من الطبيعي ألّا يتمكن رجال الإصلاح والالتزام الإسلامي في المدينة ومكة -لقلة عددهم- من تحقيق أهدافهم، وأن تكون الغلبة لتلك القاعدة القبلية الأوسع "التي ازدادت تمكنًا بتقدم الأزمان مع جموع الأُمم الوافدة على الإسلام من فرس وروم وهند وترك، وسواهم من الأُمم التي انضوت تحت لواء الإسلام دون أن تتاح لها الفرصة للتربية والتدريب كي يصهروا نفوسهم في بوتقة الإسلام الخالصة الخالية من شوائب الجاهليات والعصبيات والباطنيات"(۱۷).

ثالثًا: كان الافتراق بين رجال العلم ورجال السياسة يزداد تعمقًا بمرور الوقت، وكان لهذا الخلل الاجتماعي في بنية المجتمع المسلم آثارٌ معرفية مباشرة؛ حيث ظهرت لأول مرة "مدرسة التقليد والمحاكاة والوقوع في براثن النظر الجزئي وأحاديث المنهج اللغوي في فهم الوحي والنصوص، كما أدى الخوف على الشريعة من عبث الضعاف إلى دعم توجهات التقليد والجمود. ومن ثَمَّ انتهت هذه المدرسة في القرون اللاحقة إلى الوقوف بالفكر الإسلامي عند عصر الصدر الأول والعودة إلى الصورة التاريخية والغرق الانتقائي في المتاهات وذكريات التاريخ ومبالغات تقديساته"(۱۸).

وبذلك حُرم العلماء ورجال الفكر من المنابع العملية -السياسية والاجتماعية- التي يستقون منها فقههم، عبر حرمانهم من المسؤولية الاجتماعية والممارسة العملية للعلم الذي يتعلمونه، ما أدى إلى عجز وضمور العقل المسلم ووقوع نخبته العلمية في قبضة التقليد وجمود الفكر، نتيجة سعي الجماعة العلمية للحيلوية دون استخدام السلطة الزمنية القاهرة للنصوص بوصفها وسيلة وأداة لتأصيل انحرافاتها، حتى اضطرت هذه القيادات العلمية -تحت نير تلك المعركة- إلى القول بغلق باب الاجتهاد، هذا القول "الذي لم يكن أكثر من تعبيرٍ عما انتهى إليه الأمر من الضمور الذي أصاب الفكر من آثار عدم الالتزام لدى القيادة السياسية"(۱۹).

ومن ناحية أخرى، فقد حرَم ذلك الافتراق القيادة الاجتماعية والسياسية من القاعدة الفكرية التي تستند إليها وتطور من خلالها الحلول والبدائل الشرعية الخلّاقة، ما حوّل القيادة السياسية في أغلب تاريخ المسلمين إلى "سلطة مستبدة تأخذ الناس بالقهر ولا يكون للشورى ومشاركة الأمة مجال ولا نصيب في تسيير شؤون الأمة وتوليد قناعاتها وطاقة بذلها"، ما تراكم في النهاية مؤديًا إلى الاستبداد والقهر والتدهور الاجتماعي والحضاري على كل المستويات، بداية من الكيان النفسي والمعرفي، وانتهاءً بمستوى التشريعات والنظم والمؤسسات(۲۰).

رابعًا: أدى الوضع الفكري النفسي -وضع العزلة والفصام- الذي وجدت فيه النخبة العلمائية الفكرية نفسها إلى ضعف النظر المنهجي والعلمي في المجال السياسي والاجتماعي العام، ومن ثَمَّ إلى تدهور المؤسسات والسياسات العامة، وإلى انعدام القدرة على ترشيد هذه المؤسسات والحفاظ عليها وتطويرها بما يحافظ على غايات ومستوى أدائها وحمايتها من الانغماس في الفساد ومزاولات التدمير والضعف(۲۱)، وقاد هذا إلى حلقة مفرغة من الأمراض التي يؤدي بعضها إلى بعض ويُعزِّز بعضها بعضًا، حيث ضعف مفهوم الأمة والجماعة والدولة والمجتمع في ضمير الأمة، وضعفت الحاجة إلى هذه المؤسسات والثقة بمشروعيتها، ونضجت الحالة الاجتماعية التي يسميها مالك بن نبي بـ"القابلية للاستعمار"، وهي الحالة التي جعلت المجتمعات المسلمة جاهزة لأن تبتلعها القوى الإمبريالية والاستعمارية التي عززت بدورها من أسباب التفكك المعرفي والاجتماعي(۲۲). وقد دخل العالم الإسلامي إلى لحظة الحداثة -بهذه الحالة الهشة- مواجهًا عواصف تحولاتها الاجتماعية والفكرية.

دفعت الاختلافات والتناقضات الهائلة بين مجتمع ما قبل الحداثة والمجتمع الحديث، العلماءَ إلى اختراع علم الاجتماع الحديث.

خامسًا: يُمكن تعريف الحداثة بأنها مصطلح اختزالي للنظام الاجتماعي الجديد، الذي ظهر في أوروبا بداية من القرن الثامن عشر، وبأنها أكثر دينامية -إلى حد كبير- من أي نوع سابق من النظم الاجتماعية(۲۳). وقد دفعت الاختلافات والتناقضات الهائلة بين مجتمع ما قبل الحداثة والمجتمع الحديث، العلماءَ إلى اختراع علم الاجتماع الحديث، الذي عُرِفَ بأنه: "العلم الذي ينصبّ اهتمامه الرئيس على دراسة النظم الاجتماعية التي تخلقت بفعل التحولات الصناعية التي حدثت إبان القرنيْن أو الثلاثة الماضية"(۲٤).

سادسًا: درس علم الاجتماع الحديث -على مدار القرنيْن الأخيريْن من الزمان- التغيرات الاجتماعية التي أنتجتها الحداثة، في الأفكار والعلاقات والبِنى الاقتصادية والأيدلوجيات والثقافة والفنون والإعلام والحرب والجسد...إلخ، وتنوعت وجهات النظر والنماذج التي قدمها العلماء لتفسير تلك الظواهر، غير أن قليلًا من علماء الاجتماع من ادعى تقديم نماذج ذات طابع شمولي أو حاول صياغة تفسير منظومي يجمع مختلف تلك التحولات الاجتماعية -أو أغلبها- في نسق أو مقاربة واحدة، وليس هذا بالأمر الذي يصعب فهمه، فالاختلاف في تفسير التحولات الاجتماعية فرعٌ عن الاختلاف في تفسير الحداثة نفسها، فالحداثة بوصفها ظاهرة اجتماعية تتميز بأنها ذات طبيعة ديناميكية شخصية، فطبيعتها الديناميكية تجعلها متطورة غير ثابتة، وطبيعتها الشخصية تجعلها خاضعة للسياقات المكانية والنفسية لمجتمعات بعينها، ولما كانت تلك المجتمعات ذات ثقافة مختلفة، فقد صارت قادرة على طباعة بصمتها الذاتية على المسار التحديثي نفسه، ومن ثَمَّ فإن الأسباب نفسها لا تؤدي -بالضرورة- إلى النتائج نفسها في السياقات كلها، لذا فمن الطبيعي أن يتسبب ذلك في ندرة وجود تصور شامل عن تحولات المجتمع الحديث، أو عن تحولات الحداثة نفسها.

بيد أن بعض علماء الاجتماع حاولوا وصف الطبيعة الكلية للمجتمع الحديث من خلال أعمالهم، أو الإمساك بالخيوط الناظمة التي تدور حولها التحولات الحداثية، فنجد -على سبيل المثال- هنري دي سان سيمون يصف المجتمع الحديث بـ"المجتمع الصناعي" وهي التسمية التي تلقفها بعده دوركهايم واكتسبت قوة دفع جديدة خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين على يد عدد من الكتاب البارزين في أوروبا وأمريكا. فيما يطلق عليه ماركس "المجتمع الرأسمالي" فالرأسمالية بالنسبة إليه ليست نظامًا اقتصاديًّا، ولكن شكل مجتمع، والتصنيع لم يكن إلا الشرارة التي أدت إلى تراكم رأس المال وظهور النظام الجديد بكل تناقضاته الطبقية(۲٥)، بينما قدَّم فرانسيس فوكوياما نموذجه "للمجتمع الديمقراطي"(۲٦) الذي يقوم على التطور متعدد الأبعاد للنظام السياسي الذي أتى معه التغير في الأفكار والنمو الاقتصادي والتحشيد الاجتماعي وبناء الهوية القومية، أما الفيلسوف الألماني إريك لوريش فقد سمّى المجتمع الحديث بـ"مجتمع المخاطر"(۲۷) مركزًا على طبيعة المخاطر الجديدة التي أصبحت تتولد من خلال عملية التحديث التي صنعها الإنسان، وهي مرحلة جديدة من الحداثة تختلف عن حداثة القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، لذلك يسميها بـ"الحداثة الانعكاسية"، بينما يطلق عليها زيجمونت باومان "الحداثة السائلة"(۲۸).

أما العالم العربي والإسلامي، فقد عانى ندرة الباحثين الذين تجرأوا على طرح تصورات شمولية من هذا النوع، بغية فهم آثار عملية التحديث في مجتمعاتهم، ويُستثنى من هذا عبد الوهاب المسيري -أحد رموز مدرسة إسلامية المعرفة- الذي قدَّم مشروعه في نقد المجتمع الحديث معتبرًا أن "العلمانية" هي روح الحداثة(۲۹)، والخيط الناظم لكل تحولاتها الاجتماعية سواء في الفكر أو الاجتماع أو السياسية أو الاقتصاد أو الفن أو العمارة.

سابعًا: يُعرِّف المسيري "العلمانية" بأنها: عملية اجتماعية لنزع القداسة عن العالم(۳۰)، وذلك من خلال فصل عالم القيم عن عالم الإنسان والأشياء، ثم فصل عالم الإنسان والأشياء عن بعضه، ثم هيمنة عالم الأشياء على الإنسان. وهذه العلمنة متتالية مستمرة في الزمن، وقد طالت كافة جوانب الحياة الإنسانية، بما فيها الثقافة والمعرفة.

ويُفرِّق المسيري بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة عن طريق اعتبار الثانية تطورًا طبيعيًّا للأولى، فالفرق بينهما هو الفرق بين مراحل تاريخية لنموذج واحد. فالعلمانية ليست مجرد تعريف ثابت، وإنما ظاهرة لها تاريخ، تظهر من خلال حلقات متتابعة. لذلك تحدث المسيري عن العلمانية بوصفها "متتالية" أو "عملية" تتحقق عبر الزمان وفي المكان. حيث تبدأ هذه العملية في مراحلها الأولى -دائمًا- بالعلمانية الجزئية، حينما تكون العلمنة مقصورة على المجاليْن الاقتصادي والسياسي، "وحين تكون هناك بقايا مطلقات إنسانية ودينية، وتتسم الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن اقتحام (أو استعمار) كل مجالات الحياة.. ولكن في المراحل الأخيرة، ومع تزايد قوة الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة، وتمكنهم من الوصول إلى الفرد وإحكام القبضة عليه من الداخل والخارج، ومع اتساع مجالات العلمنة وضمور المطلقات واختفائها، وتهميش الإنسان، وسيادة النسبية الأخلاقية، ثم النسبية المعرفية (باهتزاز الكليات)- تظهر العلمانية الشاملة"(۳۱).

اختلفت العلمنة من بلد لآخر حسب الظروف التاريخية والثقافية والاجتماعية لكل بلد.

وقد أخذت متتالية العلمنة في أوروبا الغربية هذا الترتيب تقريبًا: علمنة المجال الاقتصادي في أواخر العصور الوسطى، ثم علمنة المجال السياسي في القرن السادس عشر، ثم علمنة المجال الفلسفي في القرن السابع عشر، ثم علمنة المجال الوجداني والأحلام في القرن التاسع عشر، ثم علمنة الحياة الخاصة والسلوك في القرن العشرين. بينما اختلفت هذه المتتالية في أوروبا الشرقية، حيث حُدِّثَت وعُلْمِنَت تحت رعاية الدولة. كما اختلفت كلتاهما عن تاريخ العلمنة في الولايات المتحدة وروسيا القيصرية. وتختلف كل التجارب في العالم الغربي -بدورها- عن متتالية العلمنة في العالم الثالث، حيث تمت عمليتا التحديث والعلمنة في البداية من خلال الجيوش الإمبريالية، ثم من خلال الدولة التي تُهيمن عليها النخب المحلية المتغربة. بعبارة أخرى اختلفت العلمنة من بلد لآخر حسب الظروف التاريخية والثقافية والاجتماعية لكل بلد(۳۲).

ثامنًا: ترتبط أهم إضافة في نموذج المسيري عن "المجتمع العلماني" ببناء هذه السردية، فقد رأى أن التفكك هو روح العلمانية، وأنه بمجرد انطلاق قطار التحديث في مجتمع من المجتمعات، فإن تلك الروح التفكيكية تسري في كل شيء، في الفكر والعلاقات والسلوك والمشاعر والبِنى والمؤسسات.

أما المحرّك الرئيس لتلك الروح فهي عملية "الترشيد" أي "اكتشاف أنجع السبل لتوظيف الوسائل (أي وسائل) في خدمة الغايات (أي غايات) فهو ترشيدٌ ينصرف إلى الإجراءات ولا يهتم بالغايات"(۳۳)، ومع تزايد معدلات هذا الترشيد المادي يزداد نقل الظواهر الإنسانية من عالم الإنسان إلى عالم الأشياء، ويفقد الإنسان -بفعل ذلك الترشيد- تركيبه وحريته وقدرته على التجاوز، حتى "يُعرَّف على أنه مجموعة من الدوافع والحاجات (البرانية) التي ليس لها مضمون أخلاقي إنساني، وعلى أنه ليس ذاتًا جوانية لها أبعادها وأسرارها(۳٤).

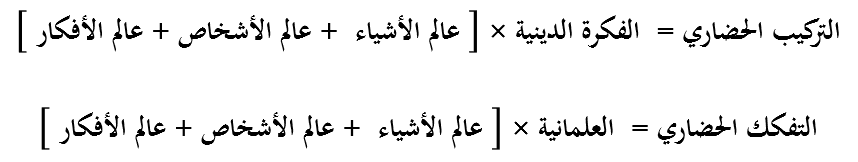

بعبارة أخرى تقوم التحولات الاجتماعية العلمانية بمفعول عكسي للأثر الذي تقوم به الفكرة الدينية في البناء الاجتماعي كما يراه مالك بن نبي(۳٥)، ففي حين تؤدي الفكرة الدينية إلى تركيب عوالم الأفكار والأشخاص والأشياء (التركيب الحضاري)، فإن العلمانية -بوصفها حالة اجتماعية- تؤدي إلى تفكيك عوالم الأفكار والأشخاص والأشياء (التفكك الحضاري). ويمكن تجسيد ذلك في الشكل التالي:

الشكل رقم (1): الأثر التركيبي للفكرة الدينية عند مالك بن نبي، والأثر التفكيكي للعلمانية عند عبد الوهاب المسيري.

تاسعًا: أدى التحديث العلماني إلى آثار تفكيكية في عالم أفكار العالم الإسلامي، وقد رصد المسيري بعض آثار العلمنة في تفكيك المعرفة الاجتماعية بالواقع من عدة جوانب، نختار أربعة منها:

هيمنة "الموضوعية المتلقية" بما تفرضه من إجبار الباحثين على التخلي عن ذواتهم الحضارية، وتفجير معضلة أخرى في جسد المعرفة الاجتماعية الهشة، وهي معضلة الذات والموضوع. كان من ضمن الميراث الذي ورثته المعرفة الإنسانية -بحسب المسيري- من حركة التنوير عدمُ التفريق بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، التي أكَّدت على أن "البحث العلمي الحقيقي لا بُدَّ أن يستبعد (الذات\الخيال\والقيم) بأن يكون موضوعيًّا objective، ومنفصلًا عن القيمة "value free (٣٦). ويعني هذا أن الباحث عليه أن يُسْكت ذاكرته الحضارية وقيمه وضميره وخياله، ومن ثَمَّ إبداعه، فيتحول إلى صفحة بيضاء تتلقى معطيات الواقع وتُراكمها، معلومة وراء معلومة، ووثيقة وراء وثيقة، مما يُفقده القدرة على الربط بين التفاصيل، وعلى رصد الظواهر في كليتها وتركيبها وتناقضها(۳۷). وهذا ما أسماه المسيري بـ"الموضوعية المتلقية" أي الموقف الذي يرى العقل في أصل خلقته صفحة بيضاء وليس شيئًا فُطِر فيها من قبل. وقد أدت هذه الرؤية للعقل -بحسب المسيري- إلى أن يُصبح البحث العلمي مهتمًّا برصد التفاصيل والموضوعات وتسجيلها دون أن يربط بينها، ودون أن يُبيِّن ما المركزي منها وما الهامشي، وما المُعبِّر عن النمط الكلي وما هو مجرد واقعة غير ممثلة، وما يستحق الإبقاء منها وما يستحق الإبعاد. ومن ثَمَّ خلقت هذه الرؤية للعقل باحثين غير قادرين على التفريق بين مادة البحث الأرشيفية، وعملية البحث الحقيقية(۳۸).

كما ظهرت آثار التحديث العلماني -أيضًا- في غلبة النماذج الاختزالية على تفسير الواقع الاجتماعي، مع ما فرضه هذا من تعثُّرات عملية بسبب عدم القدرة على فهم الظواهر الاجتماعية. والنماذج الاختزالية نماذجٌ تميل إلى رد الظاهرة الإنسانية إلى سبب واحد بسيط عام أو سببيْن أو ثلاثة (قد يكون قانونًا طبيعيًّا واحدًا، أو دافعًا ماديًّا واحدًا، أو قوة مدبرة خارقة)، تنطبع على عقل متلق لهذا القانون أو الدافع أو القوة، والعنصر المشترك في النماذج الاختزالية -غالبًا- هو إهمال الفاعل الإنساني ودوافعه(۳۹)، وذلك عكس النموذج المركب الذي يحوي عناصر متداخلة مركبة (أهمها الفاعل الإنساني ودوافعه) بحيث يمكن للباحث أن ينظر للواقع في كل تركيبه ولا يختزل أيًّا من عناصره أو مستوياته المتعددة أو تناقضاته أو العوامل المادية والروحية، والمحددة واللَّامحددة، والمعلومة والمجهولة، التي تعمل فيه. وينتج عن ذلك أن النماذج المركبة في البحث الاجتماعي لا تتورط في معضلة القيمة، وتستطع التحرك بين الثابت الأخلاقي والمتغير الواقعي(٤۰)، فهي نماذج اجتهادية منفتحة(٤۱).

بالإضافة إلى ذلك فقد عزَّز التحديث العلماني نزعة التقليد -تقليد الآخر الأجنبي لا التقليد التراثي- وتجلَّى هذا بأوضح صورة في مفهوم "التقدم" الذي هيمن على خيال النخب الإصلاحية والعلمية في العالم الإسلامي، وجعلها تستبطن مرجعية الآخر الغربي حتى وهي تسعى للاستقلال عنه. فمفهوم "التقدم" يجلب معه سلسلة منطقية من الأفكار؛ فإذا كان مسار التاريخ خطيًّا وهو يتقدم للأمام، فإن الغرب سيُعتبر هو قمة التقدم، ومن ثَمَّ يجب تقبّل مُسلَّمة تفوق الغرب وعالميته وإطلاقه، ومُسلَّمة معيارية النموذج الحضاري والمعرفي الغربي، حيث يصبح نموذجًا قياسيًّا للبشرية جمعاء، ويصبح نسقًا واحدًا على الجميع أن يلتزم به ويتبعه، إن أرادوا سد الفجوة بينهم وبينهم الغرب للوصول إلى الرقي والسعادة(٤۲). ويرى المسيري أن تبعات ذلك على الأمم المقلدة ستكون إسقاط كل القيم والمُثل والغايات، وهيمنة الخبرة الغربية على العالم، وتعميم النظريات والمفاهيم المختلفة -خصوصًا العلوم الاجتماعية- دون أخذ خصوصيات كل مجتمع واختلاف الحضارات في الاعتبار. كما سيؤدي إلى "إنكار التجارب الإنسانية، وإنكار أهمية الآخر، والسعي إلى نفيه خارج إطار العلم والتاريخ، بل وحتى الوجود (ليس بمعنى الوجود المادي وإنما من خلال الحضور المتميز المعبّر عن الهوية). وبالتدريج، تستبطن كل الشعوب هذه النماذج الغربية وتتبنى معايير النموذج الغربي للحكم على ذاتها"(٤۳).

وأخيرًا، أدت الحداثة العلمانية إلى وقوع المعرفة الإسلامية بالواقع في براثن الخريطة الإدراكية للفكر الغربي عبر التقيد بمعجمه المصطلحي، ما جعلها تُهمِّش ما همّشه، وتكْبر ما أكْبره، وتُقصي ما أقصاه. يرى المسيري أن عدم نحتنا لمصطلحاتنا، أو التورط في نقل مصطلحات الآخرين دون إدراك للمفاهيم المتحيزة الكامنة فيها، يؤدي إلى عدم القدرة على تسمية الأشياء والظواهر، ومن ثَمَّ فقدان السيطرة على الواقع أو التعامل معه بكفاءة. "وذلك بعكس من يدرك الواقع وفقًا لإدراكته، ويصنفه بحسب مقولاته، فإنه يعكس في هذه التسميات إدراكه على الظاهرة، ومن ثَمَّ يمكّنه ذلك من الحركة فيها بقدر معقول من الحرية، ومن مراكمة المعلومات داخل أُطره النظرية ومقولاته الذاتية"(٤٤)، كما أن عدم الوعي بالتشكيل التاريخي والاجتماعي الذي تنتمي إليه المصطلحات(٤٥)، يجعل عملية دراسة الواقع تتم في إطار المصطلحات -الموجودة بالفعل- التي سبق تقريرها داخل الحقل المعرفي، "أما جوانب الواقع التي تندرج تحت إطار المصطلح الغائب فلا يرصدها أحد، وإن رُصِدَت فإنها تُهمَّش على الفور، إذ تظل واقعة عرضية لا ظاهرة متكررة"(٤٦)، وقد يؤدي الاكتفاء باستيراد المصطلحات إلى عطب القدرة على معالجة الواقع الاجتماعي من الأساس(٤۷)؛ لأن تلك المعالجة تقتضي إبداعًا ذاتيًّا، و"الإبداع من خلال معجم الآخر مستحيل"(٤۸).

الخلاصة

بينما دشّنت لحظة الانفصال بين الحق والقوة، أو بين الجماعة العلمية والجماعة السياسية، الأساسَ الاجتماعي لأزمة العلاقة بين الوحي والواقع وعلومهما في تاريخ الحضارة الإسلامية، فإن لحظة الحداثة كانت لحظة تعميق لتلك الأزمة، فقد تضاعف الواقع وازداد كثافة وتأثيرًا وتسارعًا، في الوقت الذي كان فيه العقل المسلم يزداد فهمه وإدراكه بعُدًا وتفكّكا. لذلك كان من الطبيعي أن يؤدي كل ذلك في النهاية إلى ترسيخ التنازع بين المثال والواقع، أو بين الثابت الأخلاقي في النص الديني، والمتغير الاجتماعي في الواقع الدنيوي، ومن ثَمَّ بين علومهما.

وكان من الطبيعي -أيضًا- أن يصبح مجرد الحلم بالتجسير بين الواقع والمثال، أو بين الثابت الديني والمتغير الاجتماعي حلمًا بعيد المنال، وغاية لا تُخامر الأدمغة إلا على استحياء. وأن ينصرف الجهد المعرفي في المجتمعات المسلمة إلى الأبحاث الجزئية التي تغرق في تفاصيل الواقع دون أن تسعى إلى التفاعل معه أو تغييره. وأن ينتهي الحال بالعقل الإسلامي إلى أن يفقد القدرة على جمع شتات الظواهر الاجتماعية والإنسانية والطبيعية، أو التأهل "لقراءة منهجية صحيحة للوحي وللكون، يُلملم بها هذا الشتات من خلال الدمج بين عالم الغيب وعالم الشهادة، أو بين الوحي والوجود"(٤۹).

المبحث الثاني: حــل الأزمة

يُـعَدُّ القاضي والفقيه المسلم عبد الرحمن بن خلدون (۱۳۳۲–۱٤۰٦م) أحد أكثر العلماء تأثيرًا في مجالات المجتمع والسياسة في الفكر الإسلامي، حيث حظيت أفكاره باهتمام كبير من العلماء والباحثين في شتى المجالات الاجتماعية والإنسانية. وقد تمحورت أفكاره حول محاولة تفسير الواقع الاجتماعي المتغير؛ إذ حاول استنباط عدد من المفاهيم والقوانين من خلال الملاحظة الدقيقة للوقائع التاريخية المتكررة، وذلك بهدف التفريق بين الثابت والمتغير فيها، ولقد أطلق ابن خلدون على منتجه الجديد الذي أخرجه اسم (علم العمران) أو (علم الاجتماع الإنساني)(٥۰)، ولا غرابة أن يُعَدَّ ابن خلدون في الفكر الإسلامي المعاصر النموذج القدوة للعالم المسلم الذي صالح -في مقدمته(٥۱)- بين علوم الوحي وعلوم الواقع. وأن يُشير إليه كل مجهود فكري إصلاحي يهتم بأزمة العلاقة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية، أو يتخذ من اسمه عنوانًا لما يُبشّر به(٥۲).

لذلك فإن أول نقطة يمكن أن نبدأ بها في سعينا لترسّم طريق حل الأزمة هو أن نتسائل قائلين: إذا كان ابن خلدون هو النموذج المرجو عند جُلِّ الباحثين المسلمين، والمجسّد لحل أزمة القطيعة بين العلوم الشرعية والاجتماعية، فلماذا لم يستطع أن يلتقطه العالم الإسلامي آنذاك ولم يُحوّل إنجازاته إلى مدرسة علمية؟ فإذا كان الخلل في البيئة الاجتماعية المحيطة بابن خلدون، فما الذي يضمن عدم سقوط كل المساعي المعرفية الرامية إلى حل الأزمة في الفراغ كما سقط إنتاج ابن خلدون رغم عبقريته وفرادته؟

لماذا لم يوجد سوى ابن خلدون واحد؟

لقد سبق للمفكر الجزائري مالك بن نبي أن ألمح لهذه القضية في كتابه "مشكلة الثقافة" حيث رأى أن عمل ابن خلدون في المقدمة لو جاء في سياق حضاري مختلف عن الذي كان فيه -أي مختلف عن "مجتمع ما بعد الموحدين"- لأدى إلى تغيّر معرفي كبير paradigm shift، أو لتسبب في حركية جديدة في الواقع نتيجة لهذه المنظومة الجديدة من الأفكار(٥۳)، بيد أن جهود ابن خلدون لتطوير منهجيته لدراسة السلوك الاجتماعي، وتحديد المعالم العامة لعلم الاجتماع الإنساني، تزامنت مع بداية التراجع العلمي للحضارة الإسلامية، "لذلك لا نجد اهتمامًا في الأوساط العلمية الإسلامية بالفتح المعرفي العظيم الذي تجلّى في مقدمة ابن خلدون، بل إننا نجد أن البعض القليل من علماء المسلمين الذين تفاعلوا مع بعض أطروحات المقدمة، مثل ابن الأزرق، قد عجزوا عن استيعاب المنهجية العلمية الثاوية فيها"(٥٤).

والحجة واضحة وهي أن هناك شروطًا نفسية اجتماعية لنمو أو ضمور عالم الأفكار. وقد ضرب مالك بن نبي مثاليْن للاستدلال على هذه الحجة، الأول: هو الاكتشافات التي تمت في المشرق العربي، كاكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية، الذي كان اكتشافًا عظيمًا، غير أنه لم يشعر به أحد من أبناء مجتمعه آنذاك، ولم يتحول لرأس مال بشري تتراكم عليه العلوم، وتتطور به المعرفة(٥٥)، وذلك على عكس اختراع الراديو في الغرب، الذي أحدث انتقالة معرفية وتقنية هائلة، وهو الأمر الذي كان مستحيلسا -بحسب ابن نبي- لولا وجود شبكة علاقات اجتماعية مكثفة في العالم الغربي، فماركوني الذي اخترع الراديو لم يبدأ من الصفر، ولم يشعر بالضياع أو التيه الفكري الذي يشعر به اليوم كل خائص لبحار المعرفة في العالم الإسلامي، وإنما كانت هناك شبكة اجتماعية ناضجة، نمت على ظهرها المعرفة وتطورت حتى وصلت إلى تلك الاختراعات التي أمكن تكريسها وتسخيرها لأقصى درجة نفعية ممكنة(٥٦).

وخلاصة ما سبق هو ارتباط الحالة المعرفية للمجتمع ارتباطًا وثيقًا بمستوى تطوره الحضاري، ومن ثَمَّ أهمية توافر شروط نفسية اجتماعية(٥۷) تسمح للمجتمع بتلقف الأفكار التي تدور فيه، وتعطي الفكرة فعاليتها للتأثير في الواقع. وعلى الرغم من عدم استطراد مالك بن نبي في تفسير فرادة ابن خلدون في التاريخ الإسلامي، إلا أن المقدمة التي قدمها تصلح أن تكون مقدمة لنا في التحليل، ويمكننا -عبر استخدام نظريته في الحضارة- تفسير الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تسببت في عدم تكرار ابن خلدون، أو استمرار القطيعة بين علوم الوحي والواقع.

يمكننا البدء بالقول بأن الشروط الضرورية لنمو المعرفة وازدهارها في أي جماعة إنسانية، يكون عبر تفعيل الآثار النفسية والاجتماعية للفكرة الدينية فيها، أما الكيفية التي يحدث بها ذلك فيمكن إيضاحها فيما يلي:

الأثر النفسي للفكرة الدينية في المعرفة: يتجلى في قدرة الفكرة الدينية على إلزام الإنسان بــ"كبح الغريزة"؛ فالإنسان في مرحلة ما قبل الحضارة أو ما بعدها (أي في مرحلة الغريزة)(٥۸) يكون غارقًا في أهدافه الذاتية الأنانية الحيوانية. هنا تأتي الفكرة الدينية فتتسبب في "الكبت" بمعنى القدرة على التحكم في الذات، من خلال منظومة العقائد والشرائع المصاحبة لها. وقد أحدث الإسلام هذا الأثر النفسي في مرحلة نشأة حضارته من خلال التصورات التي غرسها القرآن في أذهان المسلمين الأوائل، ومن خلال التربية العملية وتنمية شعورهم بالمسؤولية عبر ربط أفعالهم بعواقبها في الدنيا والآخرة. فتحولت الفكرة الدينية إلى تصورات وانفعالات وتمثلات في الواقع، ومن ثَمَّ أنشأت لديهم استجابة حياتية مختلفة عن الجري وراء غرائزهم فحسب(٥۹).

إن توجه تركيز المجتمع كله إلى الهدف الغرائزي (مثل تحقيق إشباع البطن والفرج وتقديس الذات) يؤدي إلى تطوير لغة مشتركة بينهم في إطار هذا الهدف، هدف الحفاظ على الحياة اليومية (لا سيّما في الظروف الصعبة). بينما تأتي الفكرة الدينية -كالإسلام مثلًا- فتضع هدفًا آخر، فيبدأ المؤمنون بها في التعامل مع الهدف نفسه، ثم مع الآليات نفسها التي يحتاجون إليها للوصول إلى الهدف، ثم ما يتفرع عنها من قيم وتصورات ومفاهيم. حتى إذا مارسوا المعرفة، وتفاعلوا معها -من خلال النصوص نفسها- طوّروا فيما بينهم لغة مشتركة، فتتقلص المسافات فيما بينهم، ويتواطؤون على نفسية مشتركة، وتصبح مساحات الاتفاق بينهم أكبر، والقدرة على التقاط الرسائل فيما بينهم أسرع، وتتكثف القدرة على التواصل، ويكون السبب في هذا أنهم يسيرون تحت أهداف واحدة، ومظلة واحدة.

والفرق بين المعرفة في مرحلة الغريزة (حال سقوط الحضارة)، والمعرفة في مرحلة الروح (حال نشأة الحضارة) جلي وواضح، فالغريزة بطبيعتها متمركزة حول الذات، والروح بطبيعتها متمركزة حول ما هو خارج الذات. ويمكن أن نمثِّل للفرق بين المجتمعيْن بساحة وضع فيها ألف شخص، فلو كانوا في مرحلة الغريزة فإن كل شخص فيهم سينظر إلى نفسه، أما لو كانت الساحة نفسها والأشخاص أنفسهم في مرحلة الروح، ولكن بفكرة دينية جامعة، فكل هؤلاء الأشخاص سينظرون إلى نقطة واحدة في الساحة، إلى قِبلة!

أما الأثر الاجتماعي للفكرة الدينية وعلاقته بالمعرفة: فمثالُه عدم قدرة مجتمع ابن خلدون على التقاط أفكاره، حيث يُعبّر ذلك عمَّا يمكن أن نسميه "ضعف التواصل المعرفي" في المجتمع، أي عدم وجود مجتمع علمي يتكلم اللغة نفسها، ويملك مستوى متقاربًا من الوعي والاهتمام بالعلم اهتمامًا عمليًّا من أجل المنفعة التي يجلبها العلم، أو من أجل الأهداف التي يُحددها سياق المجتمع أو الدين للمجتمع.

ونحن عندما ننظر إلى حال العرب قبل الإسلام -مثلًا- ونقارنه مع حال العرب في نهاية القرن الأول الهجري، سنلاحظ أن هناك طفرة علمية تمثَّلت في الخروج من حالة أُمية شبه مطلقة، إلى حالة تعليمية وعلمائية منتشرة في طول البلاد وعرضها، ولم تكن لهذه الحالة أن تنشأ لولا أن هناك لغة وهمومًا مشتركة صنعها الهدف الاجتماعي المشترك، وهو الهدف الذي تخلقه الفكرة الدينية، ولأن هناك شبكة علاقات اجتماعية تتطور من خلالها الأفكار وتتفاعل، فيبدع عالمٌ فكرة، ثم يأخذها منه آخر، فينتقدها ثالث، ويطورها رابع بعدهم، وتنتقل المعرفة من شخص إلى شخص، ومن مرجع إلى مرجع، ومن جماعة إلى جماعة. ثم لكونهم موجهيْن من فكرة واحدة، فإن ممارساتهم العلمية ليست شكلية بل هم يعانون مشاكل حقيقية في أذهانهم، وهم متفقون عليها -مع ذلك- إلى حدٍّ كبير، وعلى المبادئ والمفاهيم الضرورية للتعامل معها، ويستشعرون علاقة أفكارهم بالواقع، وبالأهداف التي يريدون أن يصلوا إليها مهما كانت خيريّتها أو شرها. وهذه الحالة من الحياة الحضارية هي التي تسمح بحركية المعرفة وحيويتها واستفادة المجتمع منها، كما أن عدم وجود هذه الحالة معناه أن المعرفة أصبحت شيئًا هامشيًّا أو شكليًّا أو ظاهريًّا، لكسب العيش في المجتمع، أو لمجرد تحصيل الدرجات العلمية(٦۰).

لذلك حين ننظر إلى عالم الأفكار في مرحلة النهوض الأولى للحضارة الإسلامية، نجد ظاهرةً مثل ظاهرة (المذاهب الفقهية) التي نشأت في مرحلة متطورة من تركّب عالم الأفكار والأشخاص والأشياء، كما ظهرت بشكل أصيل بوصفها نبتةً للفكرة الدينية. حيث تُمثِّل القدرة على إنشاء مذهب فقهي متسق الأصول والفروع -كتلك التي نجدها في المذاهب الأربعة- علامةً على التركيب الخلّاق في عالم أفكار ذلك المجتمع.

عندما تكون العوالم مفككة، فلا يمكن أن تنشأ ظاهرة كالمذاهب الفقهية التي سعت إلى الإحاطة بعدد لا متناهٍ من الوقائع، والتعامل معها بشكل متسق وفق أصول لا تجعل صاحبها يقع في تناقضات في قراره الاجتهادي.

ففكرة نشأة المذاهب متعلقةٌ بهذه القوة التركيبية الحضارية، أي قوة تركيب العوالم، فكلما ازدادت درجة التركيب قوة، يكون الاتساق والنظام أوضح وأبرز، ومن ثَمَّ تكتسب الفكرة فعالية وانسجامًا وتطورًا، وتصير قادرة على التفاعل مع الواقع، وعلى شق طريقها فيه، وعلى الإتيان بحلول للمشكلات الواقعية في ضوء الاجتهاد. أما عندما تكون العوالم مفككة، فلا يمكن أن تنشأ ظاهرة كالمذاهب الفقهية التي سعت إلى الإحاطة بعدد لا متناهٍ من الوقائع، والتعامل معها بشكل متسق وفق أصول لا تجعل صاحبها يقع في تناقضات في قراره الاجتهادي. بل لربما امتدت صلاحيتها لقرون عدّة وظلت محتفظة بذلك الاتساق، فاتحة الآفاق لأجيال من التلاميذ والطبقات العلمية التي تنسج على منوال تلك المذاهب نفسه ما يناسب زمانها ومكانها.

والخلاصة، إن الفكرة الدينية هي التي تركب عوالم الحضارة الثلاثة: الأشياء والأشخاص والأفكار، وهي التي تسمح بإنشاء مفاهيم مشتركة، ولغة مشتركة، وأهداف معرفية مشتركة، فيتخلق من ذلك تفاعل معرفي يُـفضي إلى التراكم. ولذلك تُعَدُّ فعالية الفكرة الدينية في ضمير المجتمع وأخلاقه وقدرتها على تشكيل وعيه ووجدانه وأحلامه وعلاقاته هي المحك الحقيقي لقدرة المعرفة على إحداث التأثير في الواقع، أما في غياب هذه الفعالية، فإن المعرفة ستكونُ كآثار فنية رائعة بلا مشاهدين يتأثرون لرؤيتها، أو يحولونها إلى فعل، أو يحافظون على استمراريتها وإبداعها وتجدّدها!

وهذا الأثر النفسي والاجتماعي للفكرة الدينية هو الذي كان ضائعًا، و كان العالم الإسلامي يفتقده حين كتب ابن خلدون مقدمته(٦۱)، فكان من الطبيعي أن تقع في الفراغ، كمثلِ نبتةٍ مفيدة جدًّا ولكنها مغروسة في أرض قاحلة، فأنّى لها أن تُثْمر!

الأصول النفسية والسلوكية للمعرفة

ولكن كيف يفقد مجتمعٌ ما الأثر النفسي للفكرة الدينية، وكيف يمكن أن يكتسبها؟ بصياغة أخرى، كيف تنمو جذور المعرفة النفسية والسلوكية وكيف تضمُر؟ هذا ما نجح الفيلسوف الماليزي السيد نقيب العطاس في الإجابة عنه عبر دراسته لمفهوم "الأدب" في الثقافة الإسلامية. فالأدب عنده هو حالةُ التمثل الإنساني للنظام في كل علاقات الحياة، مع النفس والإله والآخرين والطبيعة، وهو القدرة على وضع الأشياء في موضعها، فحتى العبادات الإسلامية هي في جوهرها: "تعبير عن الأدب مع الله تعالى، أي التزام اللائقية والتعبير عن طبيعة العلاقة بالشكل الصحيح"(٦۲).

ولما كان الله هو العدل سبحانه وتعالى، فقد خلق للوجود نظامًا عادلًا في كل شيء، ومكّن صفوةً من أوليائه وأنبيائه من الحكمة والمعرفة لكي يرشدوا البشر إلى هذا النظام الإلهي، وليعملوا وفقًا له وعلى هدايته، أفرادًا وجماعات، ومن ثَمَّ كان التوافق الإنساني مع هذا النظام العادل عين حصول الأدب الذي تكون نتيجته تحقق العدل(٦۳).

لذلك فإن أهم تجليات "الأدب" في المعرفة هي أنَّه يعرِّف الإنسان أن المعرفة ليست شيئًا متاحًا للجميع بغض النظر عن قصده وغايته وقدرته، ما يجعله ينظر للعلماء الأقدمين نظرة ملأى بالتقدير والحب والاحترام والتواضع، وهذه صفات أخلاقية "لا يمكن التحقق بها إلا إذا أدرك الإنسان أن هناك تراتبًا هرميًّا في النظام الإنساني والسلطة العلمية فيه، من حيث الإمكانات العقلية والذهنية والمعرفة الروحية والتحلي بالفضيلة"(٦٤).

وينفي العطاس أن يكون معنى قوله بوجود تراتب هرمي إضفاءُ الشرعية على النظم البشرية الظالمة، فالظلم هو حالة "فوضى" ولا يسمى عنده "نظامًا"، ومفهوم الأدب عنده "ليس استقالة ولا انسحابًا لصالح الفوضى؛ لأن هذا سيكون أمرًا مناقضًا للعدل، إن الفوضى مظهرٌ لوقوع الظلم"(٦٥)، وإنما المعنى هو الاعتراف بأن هناك نظامًا تراتبيًّا شرعيًّا في الخلق، هو النظام الإلهي الذي يمتد ليشمل كل المخلوقات، وهو التحقق الكامل للعدل.

وبغياب الأدب تتولد عند طالب العلم نزعة فردانية مفرطة individualism، سببها تخيل كل واحد أنه مكافئ أو مساوٍ للآخرين ممن هم أسمى منه حقيقة، ما يؤدي إلى تفشي الكبر والحسد والعناد، فيميل إلى رفض الاستماع إلى المراجع العلمية الثقات. كما يُطلِق العنان لذلك الإنسان ليتّبع هواه ويترك انفعالاته تتحكم في قراراته وتحركاته، وهكذا يؤدي إلى اختلال التوازن في علاقته بنفسه وبالآخرين، وهذا هو نقص "الأدب". كما تؤدي هذه النزعة الفردانية وأمراض القلوب التي تنتج عنها من الكبر والعناد وقلة التواضع، إلى تشويه مفهوم السلطة الشرعية والتراتب الهرمي في النظام الإنساني، ومن ثَمَّ إلى تسطيح كل شيء وتسوية الجميع ببعضهم، فينشأ الظلم بوصفه نتيجة طبيعية لذلك(٦٦).

فالعطاس يرى أن النص القرآني يُشير إلى أن النفوس البشرية ليست متساوية من حيث القدرة والاستعداد، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ۲۸٦)، ومن ثَمَّ فإن الإنسان لا ينبغي أن يحمل نفسه -ظلمًا- ما لا تُطيقه من أمانة أو مسؤولية، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو فكرية أو اجتماعية(٦۷).

وعندما يصاب المجتمع بفقدان الأدب فإنه سيفقد -على الفور- الأهلية والقدرة على تمييز القادة الحقيقيين والاعتراف بهم وتقديرهم. ما يؤدي إلى صعود القادة المزيفين(٦۸).. الذين يأتون بطريقة تفكير ونماذج ومناهج تجعل حالة التشويش واليأس واختلال التوازن العقلي والروحي تهيمن على الحياة الثقافية للمسلمين، وتجعلهم -بالضرورة- أكثر استعدادًا لتقبل مزيد من التشويش والاضطراب. ما يؤدي إلى استدامة القادة الذين لا يتوفرون على الصفات الروحية والخلقية اللازمة للإصلاح(٦۹).

وبناءً على هذا، يرى العطاس أن انعدام الأدب في المجتمعات المسلمة هو جوهر الأزمة المعرفية والحضارية في نفس الوقت، فانعدام الأدب يعني انعدام الانضباط والنظام، بمعنى القدرة على وضع الشيء في موضعه. ما يؤدي إلى خلل الأماكن والمواضع والمواقع في الحياة، في الجسم والعقل والروح، وهما الانضباط والنظام المطلوبيْن ليعرف الإنسان مقامه المناسب في علاقته بنفسه وبالمجتمع وبالأمة، وأن يستبصر قدر نفسه من حيث الإمكانات والاستعدادات الذهنية والمادية والمعنوية. كما تُمثّل حالة انعدام الأدب تجسيدًا للظلم الاجتماعي والفساد المعرفي؛ لأنها تُعبّر عن انعدام التمييز بين الصالح والفاسد، والحق والباطل، والصواب والخطأ، وإذا كان الله قد أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، فإن ضعفنا في تأدية الأمانات لأهلها وتسيد القادة المزيفين علينا، معناه أننا فقدنا القدرة على التمييز، أي بتعبير العطاس "فقدنا الأدب".

يُرينا سيد نقيب العطاس شبكة العلاقات السببية المباشرة وغير المباشرة بين الانحرافات النفسية "نقص الأدب"، والانحرافات الفكرية والاجتماعية والسياسية الممثّلة في الظلم والفساد الاجتماعي والسياسي وصعود القادة المزيفين، وصناعة المناخ الذي يُكرِّس حالة التخلّف الحضاري ويُعيِد إنتاجها. حيث تبدو الانحرافات الفكرية في هذه الشبكة

مجرد أعراض لأمراض تربوية وقلبية، مثل الكبر والغرور والحقد والتطلع واحتقار الذات والطغيان وفساد النيّات وفقر الضمائر ...إلخ، ومن ثَمَّ فإن علاجها لا يكون بمزيد من الجدالات النظرية والخطابات والمؤتمرات والكتب، ولكن يكون بعملية تربوية تستطيع الحفر في الوجدان الإنساني وإعادة صياغته ليخرج إنسانًا متصالحًا مع منظومة الوحي ومع غايته في الوجود، ليقوم هذا الإنسان بنفسه بتشكيل واقع اجتماعي يُعبر عن تلك المنظومة ويُعززها.

فالتربية -إذن- هي التي تُحدِّد حالة المعرفة في المجتمع، وهي التي تنشيء عند الإنسان الترابط بين علوم الوسائل وعلوم الغايات، وبين الدين والدنيا، وبين الدين والآخرة، فيصبح مؤهلًا بعد ذلك لتلقي العلوم والمعارف(۷۰).

الخلاصة: التزكية قبل التوعية!

وبناءً على ماسبق، فالنشاط المعرفي وحده لا يمكن أن يحل أزمة التفكك المعرفي بين علوم الوحي والواقع، ولكن التربية وتزكية النفوس يمكنها أن تقوم بذلك؛ لأنها تخلق الظرف النفسي الاجتماعي الذي يتركب فيه عالم الأفكار، وتتجسر فيه المعارف والعلوم، وتتساند فيه الحقائق الكونية والشرعية والاجتماعية، عبر خدمة غايات نهائية واحدة.

لذلك لم تنجح الجهود الفكرية والكلامية والفلسفية طوال القرن العشرين، تلك الجهود التي ارتكزت على إصلاح علم الكلام أو إنشاء فلسفة جديدة له(۷۱)؛ لأنها لم تكن تخاطب "النفس" جوهر المشكلة ومنبع الأزمات. فالمسلم في عصور التفكك الحضاري لم يتخلّ مطلقًا عن عقيدته(۷۲)، بل ظل مؤمنًا متدينًا "ولكن عقيدته تجردت من فاعليتها؛ لأنها فقدت إشعاعها الاجتماعي فأصبحت جذبية فردية، وصار الإيمان إيمان فرد متحلل من صلاته بوسطه الاجتماعي"(۷۳). فمشكلة التفكك الحضاري ليست "مشكلة فكرية كلامية" ولكنها "مشكلة نفسية اجتماعية"، يكمن جوهرها في "نقص فعالية الوظيفة الاجتماعية للدين نفسه"(۷٤).

وجوهر تغيير النفوس هو إكسابها القدرة على تجاوز وضعها المألوف، فالمرء عندما يبلغ دور الاكتمال يضغط على نفسه، ويخالف ما درج عليه، محاولًا بذلك تعديل وضعه، وحينئذ يصبح كلامه إرادة وعملًا يدلان على وجود علاقة بين الكلمات والوقائع. فإذا ما انعدمت العلاقة بين الكلام والعمل أصبح الكلام هذرًا(۷٥)، وبهذا التغيير للنفوس تمتد الجسور تلقائيًّا بين العلم والعمل، وبين الفكر والواقع.

وإذا كان تغير النفس بهذا المعنى ليس من شأن علوم الفكر والكلام، بل من شأن علوم التزكية والتربية، فالحاجة ماسة إلى تطوير هذه العلوم الدافعة لباقي العلوم، لتتجاوز مستوى تطهير بعض الأنفس من الخطايا -كما هو التصوف الكلاسيكي- وتصل إلى "توافر الدافع الداخلي لدى جماهير الشعب، تلك الجماهير المتعطشة إلى (انتفاضة القلب)، كيما تنتصر على ما أصابها من خمود"(۷٦).

وعلى المنوال نفسه نجد السيد نقيب العطاس يدعو إلى إكمال علم التصوف السنّي المتخصص في تزكية النفوس؛ لأن "الممارسة الصادقة والصحيحة للتصوف ليست شيئًا سوى كونها كثافة تطبيق الشريعة على مستوى العبد"(۷۷)، والتصوف عند العطاس هو مَعين الأدب الحقيقي، وهو بذلك قادرٌ على أن يعالج الأسباب الجذرية التي خلقت الفوضى في الوضع الفكري والاجتماعي في الوقت نفسه. ونقطة الانطلاق في ذلك تكون عبر تبنّي المصلحين لبرامج تربوية منظمة ومنسقة تقوم على أسس إسلامية سبق لعلماء الإسلام المتقدمين أن بنوها ووضحوها، وتتكامل مع التراث الفكري والحضاري لـ"أهل البصيرة والحكمة من علماء المسلمين المتقدمين"(۷۸).

خاتمة البحث

نُسجت خيوط هذا البحث حول أزمة معرفية مزمنة في بنية الفكر الإسلامي المعاصر، وهي أزمة القطيعة المنهجية بين علوم الشريعة وعلوم الواقع الاجتماعي. وانطلقت الدراسة من المنظور السوسيولوجي الذي نقل مركز التحليل من المعرفة إلى واقع المعرفة، ومن الانشغال بالعلاقة البينية بين العلوم إلى التساؤل عن الكيفية التي تتركب بها العلوم والمعارف، فاتحة أمامنا بابًا جديدًا لاكتشاف الأزمة وفهم دينامياتها وتلمس حلولها.

وقد انتهى البحث إلى ما يلي:

- بخصوص تشخيص الأزمة: سعى البحث لفهم الجذور الاجتماعية والتاريخية للأزمة، مُفترضًا أن التفكك المنهجي بين الوحي والواقع هو تعبير عن تفكك حضاري في كامل الهيئة الاجتماعية، أو تفكك في عالم الأفكار والأشخاص والأشياء وليس تفككا فكريًّا فقط. من أجل ذلك سلط البحث الضوء على لحظتيْن تاريخيتيْن اعتبرهما فيصليتيْن في مسار الأزمة وهما: لحظة انفصال الحق عن القوة، ولحظة الحداثة.

أما اللحظة الأولى فتمثلت في الانفصال الذي حدث بين القيادة الفكرية والسياسية نتيجة تغير القاعدة الاجتماعية التي اعتمدت عليها دولة النبوة والخلافة الراشدة، وقد أدت إلى شرعنة الفصل بين الفكر والواقع، ثم إلى الفصل داخل مجالات الفكر نفسها، وكل ذلك خلق تباعدًا مطردًا بين الدين ومفاهيمه ومقاصده من جهة، وبين الحياة الاجتماعية ومؤسساتها من جهة أخرى، ما مهد الطريق لتفجير التناقضات داخل الجهاز المنهجي والمعرفي في الإسلام، بين الثابت والمتغير ، والكلي والجزئي، والمثال والواقع ...إلخ، وقادت تلك التناقضات إلى التقهقر التنظيمي والاجتماعي والحضاري، بعيدًا عن نوعية العطاء النبوي والعطاء الراشدي ومستوى أدائهما في توجيه النفوس وإدارة المجتمعات.

أما لحظة الحداثة فقد مثلت خطًّا فارقًا بين نوعيْن من المجتمعات، نوع حكّمته الثقافة الدينية وأسهم الفقه الديني في صياغة ثقافته وبِناه الاجتماعية، ونوع آخر اختلف عنه قيميًّا، وشُيِّدت على تلك القيم بِنى اجتماعية جديدة نافست وزاحمت تلك البنى القديمة، مدعومًا بتقنيات ومنظومات أسهمت في تعظيم وتسريع جريان ذلك الواقع، ما أدى إلى تكثيف ذلك العنصر الذي كان في الأصل مهمشًا في المعرفة الإسلامية التقليدية، فكان العقل الإسلامي يزداد من الواقع بُعدًا، والواقع يزداد تضخمًا وتكثفًا.

ورغم كثرة التحولات الاجتماعية التي مثَّلت فيما بعد ما عُرِف بعملية "التحديث" إلا أن الناظم بينها -كما رآه المسيري- هو "العلمانية" التي عرَّفها بأنها نزع القداسة عن العالم، أي فصل عالم القيم عن عالم الإنسان والأشياء، ثم فصل عالم الإنسان والأشياء عن بعضه، ثم هيمنة عالم الأشياء على الإنسان. وهذه العلمنة متتالية مستمرة في الزمن، وقد طالت كافة جوانب الحياة الإنسانية، بما فيها الثقافة والمعرفة.

وإذا كانت العلمانية هي جوهر الحداثة، فإن التفكك هو روح العلمانية، فعند تسليط الضوء على أثر عملية التحديث العلماني في الفكر الإسلامي، وجدنا أن عملية التحديث كانت في حد ذاتها أداة لتقويض وتفكيك المعرفة، وتعزيزًا لتناقضاتها، وإيغالًا في تمزقها .وقد أشار البحث إلى بعض آثار العلمنة في تفكيك المعرفة الاجتماعية للواقع، ومنها هيمنة الموضوعية المتلقية بما تفترضه من إجبار الباحثين على التخلي عن ذواتهم الحضارية، وتفجير معضلة أخرى في جسد المعرفة الاجتماعية الهشة، وهي معضلة الذات والموضوع. كما تجلَّت أيضًا في غلبة النماذج الاختزالية في تفسير الواقع الاجتماعي، مع ما فرضه ذلك من تعثرات عملية بسبب عدم القدرة على فهم الظواهر الاجتماعية. إضافة إلى هذا فقد عزز التحديث العلماني نزعة التقليد -تقليد الآخر الأجنبي وليس التقليد التراثي- وتجلى هذا بأوضح صورة في مفهوم "التقدم" الذي هيمن على خيال النخب الإصلاحية والعلمية في العالم الإسلامي، وجعلها تستبطن مرجعية الآخر الغربي، وتنفي ذاتها إلا في الأطر الشكلية والسطحية. ثم أخيرًا، وقوع المعرفة الإسلامية للواقع في براثن الخريطة الإدراكية للفكر الغربي عبر التقيد بمعجمه الاصطلاحي، ما جعلها تـُهمش ما همّشه وتـكبّر ما أكبره وتُـقصي ما أقصاه.

وقد أدى كل هذا في النهاية إلى مضاعفة مشكلة القيمة في البحث العلمي، أي مشكلة التنازع بين المثال والواقع، أو بين الثابت الأخلاقي في النص الديني، والمتغير الاجتماعي في الواقع الدنيوي. فكانت العلمنة عملية اجتماعية ومعرفية، ووقع المسلم المعاصر فريسة بين مطرقتها الاجتماعية بقواها التمزيقية في الفرد والعلاقات والسياسة والاقتصاد، وسندانها الفكري الذي فصله عن القيمة.

- بخصوص حل الأزمة: فقد توجّه المنظور السوسيولوجي للبحث إلى إعطاء الأولوية للوعاء البشري الإنساني الحامل للأفكار على الأفكار نفسها، كما أعطى السياق الاجتماعي الذي تنشأ فيه الأفكار أهميةً كبيرة في تحديد مساراتها وحسم تطورها، لذلك كان من الطبيعي أن يميل هذا التحليل إلى اعتبار سبق التربية النفسية السلوكية للعمل الفكري في أي جهود إصلاحية تروم التركيب المعرفي (داخل عالم الأفكار)، أو التركيب الاجتماعي (بين عالم الأفكار وعوالم الواقع).

والتربية النفسية السلوكية كانت محِل علم التصوف الإسلامي، وهو العلم الذي اندثر أو قل أثره في الواقع، إما نتيجة لانحرافاته الذاتية أو نتيجة عدم قدرة الحركات الإصلاحية على تأسيس بديل له. وقد أدى إهمال التأهيل التربوي لحساب التضخم الفكري إلى أفول الأثر النفسي السلوكي للفكرة الدينية في المعرفة، أو إلى "نقص الأدب" بتعبير نقيب العطاس. وقد ظهر هذا جليًّا على المستوى الفردي والجماعي، أما الفردي فقد عبرت عنه النزعات الفردانية الرامية للتسوية والتسطيح بين النفوس البشرية في المعرفة، وإلى تجاهل التراتبية الهرمية المعرفية، ما أدى إلى التشويش على القيادات العلمية الحقيقية، وصعود القيادات المزيفة الحاملة للأمراض القلبية والروحية التي تنزع بالإنسان منزع الهوى وتصرفه عن موارد الوحي، ومن ثَمَّ تصرف المجتمع بكليته عن الرؤية الإسلامية الكونية، فتتفكك معارفه، ثم تتفكك عوالمه الاجتماعية.

وانتهى البحث إلى أنه لا يمكن تركيب المعارف من جديد إلا بالتجسير بين الحقيقة الدينية والحقيقة الاجتماعية، أو بين عالم القيم وعوالم الواقع، وهو ما يحتاج إلى التصالح داخل النفس الإنسانية أولًا(۷۹)، عبر عمل تربوي عميق يستوعب المدى الإنساني الكلي شعورًا وسلوكًا وفكرًا، ويُحيط بعُمره كله من الطفولة إلى النضوج. بعبارة أخرى، إن حل أزمة القطيعة بين الوحي والواقع لا بُدَّ أن يكون حلًّا شموليًّا حضاريًّا، وليس حلًّا فكريًّا فقط، وهو وإن كان شموليًّا إلا أن خطوته الأولى وجهده الأكبر لا ينبغي أن يكون عليهما خلاف، وهما صناعة الشخصية الإنسانية عبر التزكية والتأهيل النفسي، وتنمية الوعاء البشري الذي سيحمل المعرفة قلبيًّا وعقليًّا ووجدانيًّا وسلوكيًّا، جنبًا إلى جنب مع السعي الجماعي لنقل القيم من عالم المثال إلى عالم الواقع، ويجب أن يتم هذا ببناء الروابط الاجتماعية والمؤسسات التي تُجسِّد تلك القيم وتتحرك بها وتجاهد من أجلها، ولا تكتفي بالحديث عنها.

وليس معنى هذا التقليل من أهمية الفكر ولا من أوّليته في عملية معالجة الأزمات المعرفية، ولكنه ربط لأهميته بالدرجة التي يُعيد بها تفعيل الفكرة الدينية في النفوس، وتغيير بنية العلاقات الاجتماعية في المجتمع، أي إحداث التركيب المرجو بين عوالم الأفكار والأشياء والأشخاص. فإن عَمِلَ الفكرُ في اتجاه غير هذا الاتجاه فإنه -مهما كان فريدًا أو عبقريًّا- سيقع في الفراغ، ولن يجد من يلتقطه، تمامًا كما حدث مع مقدمة ابن خلدون، وهو ما يمكن أن يحدث مع أي سعي يكتفي بالساحة المعرفية، ويرفض اقتحام غيرها.

الهوامش

(۱) مدرس وباحث مساعد في قسم دراسات الخليج، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر، [email protected].

(۲) أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، (بيروت: دار الكتاب العلمية، ۱۹۹۳م)، ص٥.

(۳) يأتي بيانه – ان شاء الله -في مبحث تشخيص الأزمة.

(٤) عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، (هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ۲۰۰۹م).

(٥) أنتوني جيدنز، مقدمة نقدية في علم الاجتماع، (القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب، ۲۰۰٦م)، ص۳٤ بتصرف.

(٦) طه جابر العلواني، أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة، (هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ۱۹۹٥م)، ص۱۰-۱۱.

(۷) محمد عمارة، معالم المنهج الإسلامي، (القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۹م)، ص٥.

(۸) عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص۲۹-٤۰.

(۹) محمد المختار الشنقيطي، خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ۲۰۱٦م)، ص٤.

(۱۰) Capoccia, Giovanni. "Critical junctures and institutional change." Advances in comparative-historical analysis 147 (2015).

(۱۱) LIEBOWITZ, STAN, and STEPHEN MARGOLIS. "The History of Law and Economics." Encyclopedia of Law and Economics. Cheltenham 1 (2000): 981-985.

(۱۲) أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، (السعودية: مؤسسة الرسالة، ط۱، ۲۰۰۱م)، حديث رقم: ۲۲۱٦۰.

(۱۳) أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط۲، ۱۹۹٤م)، ص۹۰، حديث رقم: ۱۷۲.

(۱٤) عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص۳۸.

(۱٥) المرجع نفسه، ص۳۸.

(۱٦) مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي: مشكلات الحضارة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (بيروت: دار الفكر المعاصر، ۲۰۰۰م)، ص۱۲٥.

(۱۷) عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص٤۷.

(۱۸) المرجع نفسه، ص۲۸.

(۱۹) المرجع نفسه، ص٤۹.

(۲۰) عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص٥۰.

(۲۱) المرجع نفسه، ص۹۰.

(۲۲) مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، ۱۹۸٦م)، ص۲۰۹-۲۱۲.

(۲۳) أنتوني جيدنز، مقدمة نقدية في علم الاجتماع، (القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب، ۲۰۰٦).

(۲٤) المرجع نفسه، ص۲٦.

(۲٥) ميل شارتون وآن برون، علم الاجتماع: النظرية والمنهج، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ۲۰۱۲م)، ص۲۷.

(۲٦) فرانسيس فوكوياما، النظام السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية، (الدوحة: منتدى العلاقات العربية والدولية، ۲۰۱٦م).

(۲۷) أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي: بحثًا عن الأمان المفقود، ترجمة: علاء عادل، بسنت حسن، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ۲۰۱۳م).

(۲۸) زيجمونت باومان، سلسلة السيولة، ترجمة: حجاج أبو جبر، مراجعة: هبة رؤوف عزت، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ۲۰۱۹).

(۲۹) عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، (القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۲م).

(۳۰) عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، ص۲۱۹.

(۳۱) عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، ص۲۲۲.

(۳۲) عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، ص۲۳۲.

(۳۳) عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي، الحداثة ومابعد الحداثة، سلسلة حوارات لقرن جديد، (دمشق: دار الفكر، ۲۰۰۳م)، ص٦۱.

(۳٤) المرجع نفسه، ص٦۳.

(۳٥) يرى مالك بن نبي أن الواقع التاريخي-الاجتماعي لأي جماعة بشرية يتركب من ثلاثة عوالم: عالم الأفكار، وعالم الأشخاص، وعالم الأشياء. ولا تتركب هذه العوالم سويًّا إلا بوجود الفكرة الدينية، والفكرة الدينية عند مالك بن نبي هي: أي منظومة تحكم فكر الإنسان، وتوجه بصره نحو أفق أوسع، وتروِّض طاقته الحيوية وتجعلها مخصصة للحضارة. وهي كل فكرة تقدِّم معبودًا غيبيًّا ووعدًا أعلى، ابتداء من الإسلام الموحّد إلى أحط الوثنيات. ودون وجود هذه الفكرة الدينية فإن هذه العوامل الثلاثة تظل راكدة ومكدَّسة لا تؤدي دورًا في التاريخ.

المصدر: مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، ط۳، ۱۹۸٦م)، ص۲٥. ومالك بن نبي، القضايا الكبرى، (دمشق: دار الفكر، ۲۰۰۰م)، ص۱۱۰.

(۳٦) عبد الوهاب المسيري، الثقافة والمنهج، ص۲۳٤.

(۳۷) المرجع نفسه، ص۲۳٥.

(۳۸) المرجع نفسه، ص۲۳٤.

(۳۹) المرجع نفسه، ص۲۸۸.

(٤۰) المرجع نفسه، ص۲۸۹.

(٤۱) المرجع نفسه، ص۲۸۸.

(٤۲) المرجع نفسه، ص۳۱٦.

(٤۳) المرجع نفسه، ص۳۱٦.

(٤٤) المرجع نفسه، ص۳۳۷.

(٤٥) يضرب المسيري مثالًا لهذه الإشكالية في التعامل مع مصطلح مثل (feminism)، فالترجمة الدقيقة الأمينة التي شاعت هي "الأنثوية" أو "النسوية"، وهي كلمات عربية لا تعني شيئًا على الإطلاق، وليس لها أي مدلول سوى أن المرأة مرأة والأنثى أنثى! وهي ترجمة لا تنقل المفهوم الكامن وراء كلمة فيمنزم. هذا بالإضافة إلى أن الحقل الدلالي لمصطلح فيمنزم يتداخل بشكل مُربك مع مصطلحات ومفاهيم سابقة، مثل حركة تحرير المرأة. فالهدف من الحركة النسوية في تصوّره ليس تحرير المرأة، وإنما فصلها عن الرجال، وتأكيد هويتها الفردية على حساب هويتها الاجتماعية بوصفها أمًّا وأختًا وابنة، ومن ثَمَّ فهي دعوة إلى تمركز الأنثى حول نفسها وجنسها، لذلك عندما نقل الكلمة ترجمها إلى مصطلح: "التمركز حول الأنثى"، وبذلك أدرك المفهوم الكامن وراء المصطلح وأعلن رفضه. انظر: عبد الوهاب المسيري، الثقافة والمنهج، ص۳٤۲.

(٤٦) المرجع نفسه، ص۳٤٤.

(٤۷) ويمكننا ضرب مثال على ذلك من خلال مفهوم "التزكية" في الإسلام، فهو مصطلح مركب يجمع بين معنييْن (التطهير والنماء)، التطهير من الذنوب وأمراض القلوب والأخلاق السيئة، وإنماء الموارد والعلاقات ورؤوس الأموال الاجتماعية والبشرية، فالمصطلح يجمع بين الجانبيْن المادي والمعنوي. فلو فرضنا أن مشكلة ما تواجهنا في الواقع يحتاج حلها إلى التطهير المعنوي والنماء المادي معًا، فإن هذه المشكلة تظل بلا حل؛ لأن خريطتنا الإدراكية ليس فيها مصطلح يُعبِّر عن ذلك، فيحدث ما نبّه عليه المسيري من عطب في معالجة الواقع الاجتماعي!

(٤۸) المرجع نفسه، ص۳٥۰.

(٤۹) محمود عايد الرشدان، "حول النظام المعرفي في القرآن الكريم"، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة ۰۳، العدد ۱۰، ۱۹۹۷م، ص۱۲-۱۳.

(٥۰) لؤي صافي، إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، ص۲۷٦.

(٥۱) عبد الرحمن بن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شهادة، (بيروت: دار الفكر، ط۲، ۱۹۸۸م).

(٥۲) جامعة ابن خلدون في تركيا مثالًا على ذلك.

(٥۳) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، ط٤، ۱۹۸٤)، ص٤٦-٤۸.

(٥٤) لؤي صافي، إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، ص۲۸۲.

(٥٥) بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص.۱۰۲-۱۰٤.

(٥٦) مالك بن نبي، ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، ط۳، ۱۹۸٦م)، ص٦٤.

(٥۷) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص٤٦.

(٥۸) يرى مالك بن نبي أن المجتمعات اللإنسانية كلها تعيش في مرحلة ما من "دورة الحضارية"، وهو مفهومٌ يشرح به الديناميات التي يتطور بها مجتمع ما وهو يُـنشيء حضارة (التركيب الحضاري) أو وهو يفقدها (التفكك الحضاري)، وهي عند مالك بن نبي ثلاثة مراحل بالترتيب؛ الروح والعقل والغريزة. وتطور مراحل الحضارة عند مالك بن نبي، ليس إلا تطورا في فعالية الفكرة الدينية صعودا أو هبوطا من جهة، وفي فعالية الشبكة الاجتماعية الذي يُعبر عنه بمدى تماسكها أو اهتراءها من جهة أخرى.

(٥۹) مالك بن نبي، شروط النهضة، ص۷٤-۷٦.

(٦۰) مالك بن نبي، شروط النهضة، ص۹۰-۹۱.

(٦۱) مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص٤۱-٤۸.

(٦۲) سيد نقيب العطاس، مُداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ترجمة: محمد طاهر الميساوي، (كوالالمبور: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، ط۱، ۲۰۰۰م)، ص۱۲۷.

(٦۳) المرجع نفسه، ص۱۲۸.

(٦٤) سيد نقيب العطاس، مُداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ص۱۲۷.

(٦٥) المرجع نفسه، ص۱۲۸.

(٦٦) المرجع نفسه، ص۱۳۰.

(٦۷) سيد نقيب العطاس، مُداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ص۱۲۹.

(٦۸) المرجع نفسه، ص۱٤۹.

(٦۹) المرجع نفسه، ص۱۲۷.

(۷۰) محمد مينار، جدل الدين والعلم في الفكر الإسلامي المعاصر (دراسة في مشروع إسلامية المعرفة)، (الأردن: دار الأيام للنشر والتوزيع، ۲۰۱۷م)، ص۲۹٥.

(۷۱) مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص٥۳-٥٤.

(۷۲) يفسر مالك بن نبي إخفاق جهود المدرسة الإصلاحية -في بدايات القرن العشرين- بأنها لم تستطع تركيب الأفكار، وتجميع العناصر، ودمج النزعة الأصولية التي ذهب إليها الشيخ محمد عبده، مع الآراء السياسية والاجتماعية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني، ما أدى إلى تحولها إلى يقظة فكرية وعقلية بحتة، في حين أبدى إعجابه بالحركة الإحيائية للإخوان المسلمين التي أسسها الإمام حسن البنا، فقد رأى أن مؤسسها -آنذاك- قد نجح في عملية "التركيب" المطلوبة عبر إنشاء علاقة عضوية بين المبدأ الشرعي وموضوعه الاجتماعي، فمثلًا في حين كانت تنادي المدرسة الإصلاحية للسيد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده (بالتضامن الإسلامي) القائم على فكرة الأخوة.. فقد نجحت حركة الأستاذ حسن البنا في تحقيق المؤاخاة في الواقع، أي تشيد عمل مؤسسي أصبح الناس به (أخوة). انظر: مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص۱٥٦-۱٦۰.

(۷۳) المرجع نفسه، ص٥٤.

(۷٤) المرجع نفسه، ص٥٥.

(۷٥) المرجع نفسه، ص۷۰.

(۷٦) المرجع نفسه، ص٥٤.

(۷۷) سيد نقيب العطاس، مُداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ص۱٤۲.

(۷۸) المرجع نفسه، ص۱٤۲.

(۷۹) جمال الدين عطية، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، (مطبعة المدينة المنور، ط۱، ۱۹۸۸م)، ص۲۳۰.

المراجع

ابن خلدون، عبد الرحمن، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شهادة، بيروت: دار الفكر، ط۲، ۱۹۸۸م.

ابن نبي، مالك، مشكلة الثقافة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ط٤، ۱۹۸٤م.

ابن نبي، مالك، شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ۱۹۸٦م.

ابن نبي، مالك، ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دمشق: دار الفكر، ط۳، ۱۹۸٦م.

ابن نبي، مالك، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة: بسام بركة وَأحمد شعبو، دمشق: دار الفكر، ۱۹۸۸م.

ابن نبي، مالك، القضايا الكبرى، دمشق: دار الفكر، ۱۹۹۱م.

ابن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، دمشق: دار الفكر، ط٤، ۲۰۰۰م.

ابن نبي، مالك، القضايا الكبرى، دمشق: دار الفكر، ۲۰۰۰م.

ابن نبي، مالك، وجهة العالم الإسلامي: مشكلات الحضارة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، بيروت: دار الفكر المعاصر، ۲۰۰۰م.

أبو سليمان، عبد الحميد، أزمة العقل المسلم، هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ۲۰۰۹م.

باومان، زيجمونت، سلسلة السيولة، ترجمة: حجاج أبو جبر، مراجعة: هبة رؤوف عزت، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ۲۰۱۹م.

بيك، أولريش، مجتمع المخاطر العالمي: بحثًا عن الأمان المفقود، ترجمة: علاء عادل، بسنت حسن، القاهرة: المركز القومي للترجمة، ۲۰۱۳م.

جيدنز، أنتوني، مقدمة نقدية في علم الاجتماع، القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب، ۲۰۰٦م.

الرشدان، محمود عايد، "حول النظام المعرفي في القرآن الكريم"، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة ۰۳، العدد ۱۰، ۱۹۹۷م.

الشنقيطي، محمد، خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين، بيروت: الشبكة العربية للدراسات والنشر، ۲۰۱٦م.

صافي، لؤي، إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، دمشق: دار الفكر، ۲۰۰٥م.

العطاس، سيد محمد نقيب، مُداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ترجمة: محمد طاهر الميساوي، كوالالمبور: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، ط۱، ۲۰۰۰م.

عطية، جمال الدين، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، مطبعة المدينة المنور، ط۱، ۱۹۸۸م.

العلواني، طه جابر، أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة. هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ۱۹۹٥م.

عمارة، محمد، معالم المنهج الإسلامي، القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۹م.

الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، بيروت: دار الكتاب العلمية، ۱۹۹۳م.

فوكوياما، فرانسيس، النظام السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية، الدوحة: منتدى العلاقات العربية والدولية، ۲۰۱٦م.

المسيري، عبد الوهاب، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية، القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۲م.

المسيري، عبد الوهاب، حوارات: الثقافة والمنهج، دمشق: دار الفكر، ۲۰۰۹م.

المسيري، عبد الوهاب، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: التطبيق، القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۸م.

مينار، محمد، جدل الدين والعلم في الفكر الإسلامي المعاصر (دراسة في مشروع إسلامية المعرفة)، الأردن: دار الأيام للنشر والتوزيع، ۲۰۱۷م.