فكرة الدولة عند ابن خلدون

هذه الدراسة هي الفصل العاشر من كتاب الإسلام والسياسة في العصر الوسيط.

خلال تحليلاتنا السابقة استبعدنا عمدًا مسألة الدولة في الإسلام وتجنَّبنا الخوض في المسائل المتعلِّقة بطبيعة المؤسسة السياسية. وقد تحدَّد منهجنا هذا بغرضين: الأول منهجي، هو ما سمح لنا بالتفكير في مختلف صور السلطة والحكم بمعزلٍ عن الأشكال الفقهية والقوالب المؤسسية التي يمكن أن تندرج ضمنها مفاهيم ممارسة الحكم وتمثلاته. وقد سمح لنا هذا الاختيار بأن نفكِّر في الحكم في شموليته، وأن نتجنَّب العقبات التي يمكن أن تفرض تفكيرًا يتمحور حول التقاليد المؤسسية الخاصَّة بمجتمعات العالم الإسلامي في العصر الكلاسيكي (خلافة، إمارة، سلطنة). وقد يكون هذا على ما نرى المشكلة الرئيسة لمعظم الدراسات المكرسة للسلطة والسياسة في الإسلام، التي اقتصرت على التحليل الشكلي لطبيعة هذه المؤسسات، وعلى وجه الخصوص طبيعة الخلافة (دينية، سياسية، إلهية، إنسانية)، على أمل استخلاص جوهر خاصٍّ بتلك المؤسسات وسيرورة مخصوصة بتلك المجتمعات.

أما السبب الثاني، فيتمثَّل في أن مسألة الدولة لم تُدرس ولم يُفكَّر فيها عند جميع مفكري الإسلام بشكلٍ أفضل مما فعل ابن خلدون. ولا يعني هذا أن مفهوم الدولة لم يظهر في مجال الفكر الإسلامي إلا معه، بل يعني أن الأفكار والمفاهيم التي تناولناها من خلال التقاليد السياسية والفقهية والفلسفية تغدو عند هذا المؤرخ الذي عاش في القرن الرابع عشر داخلةً في إطار نسق استثنائيٍّ بمقاييس ذاك الزمان. فما يُميز المنجَز الخلدوني إذن هو مساهمته الشخصية المدعومة بمنهجٍ أصيل، واستعادته بعض الأفكار القديمة في محاولة منه لإعادة تأسيس العلوم الكلاسيكية. كما أن له ميزة أنه يجسِّد فكرة انغلاق فكر الإسلام الكلاسيكي، بمعنى الجمود والتحجُّر، وهي فكرة تقوم في جزءٍ منها على أمرٍ شائعٍ في الدراسات العربية والإسلامية، لا تأخذ في الاعتبار تحوُّل مركز الفكر الإسلامي إلى محاضن أخرى، خاصةً مع الإمبراطورية العثمانية ومع الصفويين في بلاد فارس، حيث أمكن له أن ينبثق وأن يزدهر من جديد. لكن تظلُّ الحقيقة أن العالم الإسلامي كلَّه سيظل على هامش الروح الجديدة التي ستهز أوروبا وبمعزلٍ عن التحولات الكبرى، العلمية والفلسفية والاقتصادية، التي ستميِّز الحداثة الغربية. فضعف الإسلام في الأندلس، وأفول الخلافة في المشرق لتصبح مجرَّد ذكرى بعيدة، وتفتُّت القوى السياسية، وتحوُّل السلطة من أيدي العرب إلى الأتراك؛ كل هذه التغيرات المهمَّة تشهد على أن ابن خلدون كتب ما كتبه وهو على مشارف لحظة تحولٍ مفصلية في تاريخ الإسلام.

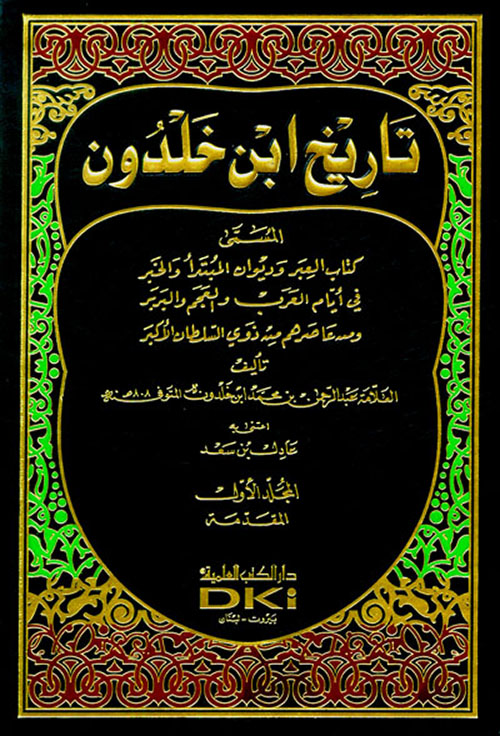

ومصداق ذلك أنه سيقوم بمقاربة السياسة بوصفه مؤرخًا في المقام الأول، وأنه لن يسعى فحسب إلى كتابة تاريخ وقائعيٍّ يصف السلالات السياسية والثورات؛ ولكن أيضًا وبشكل خاصٍّ، الآليات والقوانين والعمليات غير الظاهرة التي تحكم ولادة الدول والحكومات وانحلالها. فابن خلدون لم يَسْعَ فحسب إلى معرفة لماذا يشكِّل البشر مجتمعاتٍ وما هي غايات الاجتماع المدني، ولكنه سعى على وجه الخصوص إلى معرفة كيف تُولد الدول وكيف تموت. وبعبارة أخرى، فهو لم يستخدم التاريخ لدراسة السياسة، بل لتعيين ما هو سياسي وجميع ما يسمح بفهم ظواهره. ولقد أدى هذا المنهج غير المسبوق الذي يعرضه ابن خلدون في مقدمة تاريخه العام (كتاب العِبَر)، إلى تأسيس علمٍ جديدٍ هو علم العمران البشري. إنه علمٌ جديد بمبادئه وموضوعه، لكنه يظلُّ شديدَ القُرب من العلوم السياسية الكلاسيكية التي غالبًا ما يتقيَّد بها ابن خلدون ويبرِّر مشروعية عمله الفذِّ. كما يشرح ابن خلدون أيضًا أن العلم الذي ابتدعه يختلف عن علم التاريخ في أنه لا يقف عند وصف العهود السياسية المتعاقبة في هذه أو تلك من الدول كما فعل مؤرخو الإسلام، بل هو يعرض الآليات التي تتحكَّم في نشأة الدولة ذاتها. ومن الواضح أن مفهومي "النشأة" و"الأوليَّة" أساسيان عند ابن خلدون حيث يتكرَّر هذان المصطلحان مراتٍ عدَّة في بداية كتابه (كتاب العبر)[1]. ويُظهر استحضار هذه المفاهيم من أجل تعريف طبيعة هذا العلم الجديد، أن الهدف منه هو الانطلاق من التاريخ السياسي من أجل الكشف عن قوانينه وأسبابه. وهذا -كما يقول- ما أهمله أسلافه حين ظلوا حبيسي منظور التاريخ الوقائعي، ناهيك عن القصص الخرافية والمعلومات التي قدَّموها وملؤوا بها نصوصهم دون إعمالٍ للفكر.

ومن ناحية أخرى، يتميَّز هذا العلم الجديد المتعلِّق بالاجتماع الإنساني عن التقاليد الثلاثة التي درسناها أعلاه. فالبرهنة على صحَّة المقولة المشهورة القائلة بأن "الإنسان حيوان سياسيٌّ"، بالنسبة إلى ابن خلدون، ليست من اختصاص علم السياسة المدنية؛ إذ السياسة المدنية في رأيه هي "تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة"[2]. وواضح هنا أن ابن خلدون باستخدامه مصطلح "السياسة المدنية"، وهو ما يذكِّر بعنوان أحد كتب الفارابي، إنما يستهدف تقاليد الفلسفة السياسية العربية، وبالتالي مخالفتها من خلال التعرُّض لمظاهر أخرى من السياسة. ثم إن نهجه متميِّز عن مناهج الفقه السياسي والفقه بشكلٍ عام، رغم أننا نجد فيه -كما يلاحظ ابن خلدون- تفصيلاتٍ حول فائدة الشرائع للاجتماع المدني والأهداف البعيدة والنوايا العميقة للشارع في تنظيم المجتمع. وهذا هو -على سبيل المثال- حال المبدأ المشهور الذي نعثر عليه في أعمال الفقه السياسي بوصفه مبدأً أساسيًّا في حفظ الهيئة السياسية الدينية، والذي يؤكِّد أن "الظلم مؤذِنٌ بخراب العمران".

ولكن فقهاء الإسلام، وفق ابن خلدون، لم يكتشفوا هذا المبدأ إلا عرضًا حين تناولوا نوايا الفقه، والحال أنه يعني شرح كيفية نشأة المجتمعات البشرية وليس فقط الغاية من الشرع. وأخيرًا، فإن ابن خلدون يوجِّه هذا الانتقاد نفسه إلى تقاليد الآداب السلطانية المتمثِّلة في هذه الحالة بملوك الفرس (كسرى أنوشروان)، والحكماء أصحاب الرأي والمشورة (بهرام)، وكتاب سر الأسرار المنحول على أرسطو، وكتابات ابن المقفع والطرطوشي. فهؤلاء جميعًا، حسب ابن خلدون، وإن أدركوا بعض جوانب الفكر السياسي، إلا أنهم لم يكتشفوا مع ذلك العلل الحقيقية لعلم الاجتماع الإنساني داخل الدول والجماعات السياسية[3]. فهو يرى أن هؤلاء المؤلفين قد تعرضوا لعلم السياسة على منحى الخطابة في أسلوب الترسُّل وبلاغة الكلام المصطنع، وأخطؤوا لأنهم لم يستوفوا المسائل ولا أوضحوا الأدلَّة والبراهين.

المُلْك لا يتمُّ عِزُّهُ إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرُّف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالمَلِك، ولا عِزَّ للمَلِك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل للمال إلا بالعمارة.

على أن ابن خلدون ينتقد بصفةٍ خاصَّة عدم وجود منهجية عندهم وغياب البحث الحقيقي عن العلل والأسباب، وهو المعيار الوحيد الذي يُعرف به العلم. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه الانتقادات، فإن ابن خلدون يحتفظ بثلاثة تعريفات للسلطة السياسية والحكم تتلاءم تمامًا مع ما يسعى إلى تأسيسه كعلم. الأول يعود إلى بهرام بن بهرام ويؤكِّد على الترابط بين ثمانية مجالات يدعم بعضها البعض: "المُلْك لا يتمُّ عِزُّهُ إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرُّف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالمَلِك، ولا عِزَّ للمَلِك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل للمال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، والعدلُ الميزانُ المنصوبُ بين الخليقة نَصَبَهُ الربُّ وجعل له قَيِّمًا وهو المَلِك". وفي هذه الأزواج المختلفة، يمثِّل المصطلح الأول أساسَ الثاني الذي يتحوَّل بدوره إلى أساسٍ يدعم مجالًا آخر يليه، وهكذا إلى أن تنغلق الدائرة. وعلى الطراز نفسه، يربط كسرى أنوشروان بين ثماني قواعد للتدبير السياسي تتوزَّع على النحو التالي: "المُلْك بالجُنْد، والجُنْد بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العمَّال، وإصلاح العمَّال باستقامة الوزراء، ورأس الكُلِّ بافتقاد المَلِك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه".

وهذا المثال الأخير، وهو مأخوذ من كتاب سر الأسرار المنحول على أرسطو ويُطلق عليه "دائرة الإنصاف" من قِبل المفكرين السياسيين في الإمبراطورية العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، يُوضِّح تمام التوضيح طبيعة النهج الذي يسعى ابن خلدون إلى تأسيسه والعلم الذي يريد أن يقيمه. ولذلك يُشير ابن خلدون: "وفي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة المتداول بين الناس جُزْءٌ صالحٌ منه، إلا أنه غير مُسْتَوْفٍ ولا مُعطَى حقَّه من البراهين ومختلِطٌ بغيره. وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه الكلمات التي نقلناها عن الموبذان وأنوشروان وجعلها في الدائرة القريبة التي أعظم القول فيها هو قوله: «العالَم بستانٌ سياجُه الدولة، الدولة سلطانٌ تحيا به السنَّة، السنَّة سياسةٌ يسوسها المُلْك، المُلْك نظامٌ يعضده الجُنْدُ، الجُنْدُ أعوانٌ يكفلهم المال، المال رزقٌ تجمعه الرعية، الرعية عبيدٌ يكنفهم العدل، العدل مألوفٌ وبه قوام العالم، العالَمُ بستانٌ»، ثم ترجع إلى أول الكلام. فهذه ثماني كلماتٍ حِكمية سياسية ارتبط بعضها ببعض، وارتدَّت أعجازها إلى صدورها، واتصلت في دائرة لا يتعيَّن طَرَفُهَا، فَخُرَ بعثوره عليها وعظم من فوائدها.

وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدُّوَل والمُلْك وأعطيته حقَّه من التصفُّح والتفهُّم، عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفًى بيِّنًا بأوعب بيانٍ وأوضح دليلٍ وبرهانٍ"[4]. ومن ثمَّ، فإن هذه الدائرية المثالية التي تنطلق من منطق تأسيس السلطات وديناميات الاجتماع المدني (أنماط الاجتماعات البشرية)، إلى صناعة السياسة (المؤسسات السياسية، والجيش)، مرورًا بالاقتصاد السياسي (العمل، والمال، والإعمار، والازدهار)، هي ما سعى ابن خلدون إلى شرحه وتوضيحه من خلال تاريخ الدول والأُسر الحاكمة التي تمكَّن من دراستها، ونقصد تاريخ العرب والبربر. لكن هذا لا ينتقص في شيء من ادعاء هذه النظرية بُعْدًا كونيًّا نجده في المشروع الخلدوني، وهو ما قاده إلى العودة في عدَّة مناسباتٍ إلى أبعد العصور العتيقة (تاريخ العبرانيين، وتاريخ ملوك الفرس) من أجل توضيح أفكاره، وإلى تناول مسائل تخصُّ أممًا أخرى (الفُرْس، والتُّرْك، والفرنجة، الخ) من أجل دعم ملاحظاته والتحقُّق من صحَّة نتائج تحليله. وبالنظر إلى ثراء هذه النظرية وطابعها المنهجي، فسنركِّز تحليلنا على أهم مظهر فيها، والذي يمثِّل -علاوة على ذلك- مفتاح المنظومة الخلدونية وأكثر موضوع تناول نشأته وتطوُّره بالشرح، ألَا وهو الدولة.

من علم الإنسان إلى ديناميات الحضارة

"الإنسان مدني بالطبع": هذا التأكيد يعني عند ابن خلدون أن الاجتماع البشري يستجيب إلى ضرورة تفرضها طبيعة الإنسان ذاتها[5]. ويمكن التعرُّف إلى طابع الضرورة هذا من خلال عاملين: الطعام الذي يجبر البشر على التعاون داخل العائلة، والعشيرة والجماعة المدنية أو غيرها، والبحث عن الأمن الذي يلزم الإنسان الاجتماع مع غيره دفاعًا عن نفسه في مواجهة أخطار الموت. وهذان العاملان -الغذاء والأمن- ضروريان لبقاء الجنس البشري؛ ولهذا كان الاجتماع المدني طبيعيًّا للإنسان، أي إنه يلبِّي حاجةً طبيعيةً فيه. وبفضل هذه الملاحظة، يضع ابن خلدون الإنسانَ منذ البداية ضمن نظامٍ طبيعيٍّ، وضمن سلوكياتٍ وطبائعَ يتقاسمها مع الحيوانات الأخرى. فهو يميل على غرار الحيوان إلى العدوانية، لكن أسلحة الذكاء (الفنون والصناعات) تمكِّنه من التميُّز عن الوحوش الضارية المفطورة على استخدام جوارحها الطبيعية.

كتاب العبر لابن خلدون

وانطلاقًا من هذا الميل إلى إظهار العدوان والبَغْي على الآخرين، تتولَّد الحاجة داخل الاجتماع الإنساني إلى قوةٍ قاهرةٍ تمنع الناس من العدوان على بعضهم البعض. وهذه القوة الملزمة، هي ما يُسميه ابن خلدون "الوازع"، وهو لفظ يعني الكابح والمانع. ويُغطي هذا المصطلح معنى كلمة "سلطة" بشكلٍ أو بآخر، ولكنه لا يتعلَّق تحديدًا بالسلطة بوصفها قائدةً وآمِرةً بقدر ما هي كابحة للإرادات ومانعة من ارتكاب الجرائم والقتل والظلم. وتعمل هذه القوة المُلزمة في الأفراد من خلال توقُّع ردِّ الفعل القمعي للقائد أو الجماعة أو القانون. ولذلك، فإن الأمر لا يتعلَّق بالسطوة التي نمارسها على شخصٍ ما للحصول على طاعته، بل بالقدرة على التلويح بما ينتظره من عقوباتٍ وتأديبٍ في صورة أطلق فيها العنان لدوافعه الحيوانية في ارتكاب العدوان. وكما رأينا أعلاه مع مؤلفي الآداب السلطانية، فإن مبدأ السلطة نفسه مبرَّر بضرورة وجود نظامٍ طبيعيٍّ. ومن أجل تحقيق شروط بقائهم، كما يقول ابن خلدون، فإن البشر يفوِّضون السلطة إلى واحدٍ منهم، "فيكون ذلك الوازع واحدًا منهم يكون له عليهم الغَلَبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحدٌ إلى غيره بعدوان، وهذا هو معنى المُلْك. وقد تبيَّن لك بهذا أنه للإنسان خاصَّة طبيعية ولا بُدَّ لهم منها"[6].

غير أن هذة الفرضية المبنيَّة على الضرورة الطبيعية لا تقود ابن خلدون إلى تعريف الطبيعة البشرية بصفتها طيبةً أو شريرةً من حيث الجوهر. بل نعثر في هذا الصدد على بيانين متناقضين، لكنهما يَرِدَان في فقرتين مستقلتين وفي سياقين مختلفين. فالإنسان حسب ابن خلدون، "الشرُّ أقربُ الخِلال إليه إذا أُهمل في مرعى عوائده ولم يُهذبه الاقتداءُ بالدين، وعلى ذلك الجمُّ الغفيرُ إلا من وفقه الله. ومن أخلاق البشر فيهم الظلمُ والعدوانُ بعضٌ على بعضٍ، فمن امتدَّت عينُهُ إلى متاع أخيه فقد امتدَّت يَدُهُ إلى أخذِه، إلا أن يصدَّه وَازِعٌ"[7]. وبالتقدُّم في النصِّ، نجده يؤكِّد أن "الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشرِّ بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة؛ لأن الشرَّ إنما جاءه من قِبل القوى الحيوانية التي فيه. وأما من حيث هو إنسان، فهو إلى الخير وخلاله أقرب. والمُلْك والسياسة إنما كانا له من حيث هو إنسان؛ لأنهما للإنسان خاصَّة لا للحيوان"[8].

وعلى الرغم مما يبدو في هذين البيانين من تناقضٍ وما يعكسانه من تردُّد في قَصْرِ الإنسان على جوهرٍ مخصوصٍ، فإنهما يحدِّدان في المقام الأول الطبيعة البشرية بوصفها مصدرَ الظلم والعدوان والشر، ما يدفع البشر إلى إقامة سلطةٍ سيادية قادرة على تسوية الصراعات. ولكن لكي تظهر هذه السلطة، يجب على الإنسان أن يستخدم مَلَكةً أخرى، وهي العقل، الذي هو طبيعي وفطري عنده بقدر طبيعية وفطرية دوافع الطمع والعدوان والعنف. فالعقل في هذا المستوى مرادف لـلوازع، على النحو الذي يُشير إليه معناه الأساسي الدالُّ على الربط والتقييد والكبح. ويتمثَّل عمل هذا العقل الأوليِّ في كبح حيوانية الإنسان واحتواء التأثيرات المدمرة لأي تحرُّر محتمل للغرائز. ومن خلال تفاعل هذين المستويين من الطبيعة البشرية، الحيوانية والعقلانية، تُولد السياسة التي تتغذَّى من الأهواء التي تدفع الناس إلى الفعل، بقدر ما تتغذَّى من العقل الذي يُصحِّح عيوب الطبيعة من خلال توجيه قوة الانفعالات نحو غاياتٍ مناسبة للاجتماع السياسي وبقاء البشر.

فالسلطة السياسية إذن، هي نتاج هذه الجدلية بين الدوافع وبين العقل الموضوعة في الطبيعة البشرية ذاتها. ولكن بدل ربط هذه الجدلية بثقافة التوجيه والحكم، كما رأينا مع مؤلفي الآداب السلطانية، يُدرج ابن خلدون تفكيره في إطار حضاريٍّ كونيٍّ يحكمه التعارض بين القطب الزراعي الرعوي والقطب الحضري. ففي صلب الأول، وبشكلٍ رئيسٍ لدى البدو، سنجد الخصلة الأساسية التي تفسر نشأة السلطة، والتي ترتبط بشكلٍ أساسيٍّ بتوصيف الطبيعة العدوانية للإنسان وبفكرة "الوازع". فهذا الوازع -كما رأينا- يعمل في مرحلةٍ وجوديَّة أوليَّة، وهي مرحلة اجتماع شروط حدوث الاجتماع المدني وخروج البشر من حالة الحرب المفترضة. لكن سرعان ما سيتم دعم القوة الملزمة التي تعمل في المستوى الفردي وربطها بممثِّلٍ للسلطة داخل المجتمع، هو من يتولَّى القيادة ليغدو الهيئة التي تجسِّد قواعد العيش الجماعي. وبهذه الصفة، يمثِّل الوازع نوعًا من السلطة الصغرى التي تتضمَّن مسبقًا إمكانية توسيع المُلْك ليشمل العديد من المناطق والأقاليم. وبمجرَّد استيفاء هذا الشرط الأنطولوجي الأول، يُنظر إلى مفهوم "الوازع" وفق ثلاثة أوضاع. ففي المجال الحضري، يمكن للسلطة أن تنبثق عن السلطان الذي يستخدم قوانين الدولة من أجل التخويف والعقاب وفرض انقياد الرعية وخضوعها؛ وهذا الوضع لا يمكن أن ينشأ إلا في المجال الحضري، حيث نجد المدنَ وجهازًا إداريًّا حكوميًّا مسؤولًا عن تنفيذ تلك القوانين وعن تطبيق الأحكام. وفي المجال الذي يحكمه نمطُ الحياة البدوي، فإن السلطة القهرية التي تسمح للناس بتبادل العدوان، يمارسها مشايخ القبائل وكبراؤها، وهم محلُّ تبجيلٍ وتقديرٍ كبيرين. وأخيرًا، فإن الشكل الثالث من السلطة المانعة لارتكاب الجرائم والظلم، ينبع عن الدين وعن الخوف من العقاب الإلهي[9].

ولنترك جانبًا، في الوقت الراهن، هذا النوع الأخير من السلطة الذي سنعود إليه لاحقًا، ودعونا نركِّز على السلطة التي يمارسها الزعماء في المجال الحضري أو البدوي. فإذا كان يكفي البدو أن يكون لهم رئيس يطيعونه دون الحاجة إلى قوانين إدارية متطوِّرة أو مراسيم دولة؛ فذلك لأن الروابط القبليَّة ملتحمةٌ بقوة العصبيَّة وبأواصر الدَّمِ والقرابة التي توحِّدهم، إلى درجةٍ يشكِّل معها أعضاء الجماعة جسدًا واحدًا عليه أن يدفع عن نفسه كلَّ اعتداء قادمٍ من خارج العشيرة، وأن يقمع كلَّ عنفٍ يُرتكب داخلها. وبما أنهم يتمتَّعون بخصائص جسدية هائلة تجعلهم أشداء، فإن البدو يتميَّزون بالطيبة والسذاجة معًا، ولكن أيضًا بالشجاعة والإقدام[10]. ويُعزى مزاجهم القتالي والحربي إلى أنهم ظلوا في مأمنٍ من التأنُّس الذي تُباشره القوانين والتعليم والدولة وترف العيش وتفرضه أحوال الحضر وعوائدهم. ففي الحياة الحضرية، تُؤثر التجمُّعات والاجتماعات في نقاوة روابط الدَّمِ وتُفْسِدُ النَّسَب، وهو ما يُضعف العصبيَّة وينزع عن السكَّان روحَ الإقدام والشجاعة وحب القتال المميزة للبدو.

وللعصبية، وهي مفهوم أساسيٌّ في فكر ابن خلدون، نتائجُ كثيرة سواء ما تعلَّق منها بمفهوم نشأة السلطة والدولة، أم التفسير الشامل للتداول بين القطب الزراعي الرعوي والقطب الحضري. ففيما يتعلَّق بهذا الجانب الأخير، فإن العمران البدوي هو أصل العمران الحضري. وبعبارة أخرى، فإن الغاية التي تجري إليها طريقة الحياة البدوية هي التمدُّن. ثم إن سكان البادية يكتفون بما هو ضروري في معاشهم ويواجهون بيئةً طبيعية قاسية وعدائية؛ ولذلك فهم أكثر قدرةً على القتال وأكثر استعدادًا للحرب من سكَّان المدن. وأخيرًا، فإن العمران البدوي هو الرَّحِمُ الذي يشهد ولادة السلطة السياسية التي لا يمكن فصلها عن آليات الانتقاء الطبيعي التي تُساعد أكثر العشائر هيمنةً وتعدها للمُلْك. ذلك لأن غاية العصبيَّة هي أن تتجمَّع القوة والخصال المادية والأخلاقية في جماعةٍ ينجم منها شخصٌ يمكن أن يتطلَّع إلى الرئاسة، فتدعمه عشيرته أولًا، ومن ثمَّ تجتمع عليه العشائر والقبائل الأخرى.

وبمجرَّد الوصول إلى هذا المستوى الأول، تدفع الرغبة في الرئاسة القائد إلى افتكاك الحكم وتأسيس مُلْكِه على أراضي الدولة القائمة بالفعل: "وصاحب العصبيَّة إذا بلغ إلى رتبةٍ طلب ما فوقها، فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلُّب والقهر، لا يتركه لأنه مطلوبٌ للنفس، ولا يتمُّ اقتداره عليه إلا بالعصبيَّة التي يكون بها متبوعًا. فالتغلُّب الملكيُّ غاية للعصبيَّة كما رأيت"[11]. وتتغذَّى القوة السياسية، في البداية، وهي بالضرورة من أصل بدويٍّ أو رعويٍّ وناتجة بشكل جوهريٍّ عن حضارة الصحراء أو البادية- على القيم الحربية ونقاء الأصول لكي تغزو في مرحلة ثانية إقليمًا حضريًّا تحكمه سلالة متهالكة بعيدة بالفعل عن أصولها الحربية ومتآكلة بفعل انغماسها في الترف والملذات التي تتيحها أبَّهة السلطة وزخرف الدولة.

الدولة

إن ظهور السلطة السياسية إذن، هو وليد لقاء بين ثلاث دينامياتٍ طبيعية محضة وخاضعة للضرورات البيولوجية ومنطق الأهواء البشرية، وهي أولًا: الطبيعة العدوانية للبشر التي تُجبرهم على الخضوع لسلطة رئيسٍ من أجل تسوية النزاعات. وثانيًا: النَّسَب والعصبيَّة. وثالثًا: الرغبة في قيادة الآخرين والحصول على الألقاب المرتبطة بهذه المكانة. فالدولة -في الواقع- ليست سوى نتاجِ هذه الديناميات. وباعتبارها مؤسسةً، فإنه لا يمكنها في حدِّ ذاتها أن تنفصل عن الآليات الطبيعية التي تمثِّل القوانين الحاكمة في ولادتها وحياتها وموتها. وفي الواقع، فإنه حين تتطوَّر عشيرة مهيمنة على حدود دولة قائمة بالفعل، فإن السبيل الوحيدة أمام هذه الدينامية هي الاستيلاء على السلطة. ويؤدي هذا المنطق الحتميُّ إلى حالتين: إمَّا افتكاك السلطة وهو أمر ممكن حين يتزامن انتصار العشيرة المهيمنة مع مرحلة تهرُّم الدولة القائمة بالفعل منذ عدَّة أجيال، وإمَّا تحالف هذه العشيرة المهيمنة مع الدولة القائمة إذا كانت هذه الأخيرة في أوجِ قوتها وعنفوانها[12]. وفي كلتا الحالتين، فإن الغاية التي تجري إليها العصبيَّة الناشئة في طرف الإقليم الخاضع نظريًّا للدولة القائمة، هي افتكاك السلطة إمَّا للإطاحة بتلك الدولة، وإمَّا لتحصيل نصيبٍ من ثمرات المُلْك ومُتَعِ السلطة.

حين تصل أقصى درجات الترفُّه والبذخ، تكون الدولة قد انقطعت بالفعل عن أصولها البدوية؛ فتنهار العصبية بفعل شخصنة السلطة وظهور أجيالٍ جديدة لا ميزة لها سوى وراثة سلطة الدولة.

فالدولة التي هي أساسًا من أصلٍ بدويٍّ وريفيٍّ، وباعتبار عدم إمكانية فصلها عن العصبية، تمرُّ سوسيولوجيًّا بثلاث مراحل: الأولى تقابل تأسيس السلطة واستقرارها. وخلال هذه الفترة، كما يشير ابن خلدون، فإن "الجيل الأول لم يزالوا على خُلُق البداوة وخشونتها وتوحُّشها من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد، فلا تزال بذلك سَوْرَة العصبية محفوظةً فيهم، فحدُّهم مرهف، وجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون"[13]. والمرحلة الثانية هي مرحلة توسُّع الدولة وصعود نجمها. فبعد استقرار السلطة التي افتُكَّت بقوة السلاح، تتَّجه العشيرة التي انتخبتها الطبيعة نحو البحث عن العزِّ والتَّرَف والتأنُّق، وتستطيب الملذَّات والكرامات التي تُتيحها هذه المرحلة المواتية للدولة. لقد سمح الحظُّ للعشيرة -وبصورةٍ أدقَّ للعائلة الحاكمة- أن تُهيمن على بقية العشائر، وحان الوقت لتكريس الجهد في امتلاك علامات السلطة وشاراتها: فنون الطهي، والملابس الفاخرة، والمباني التي تعكس فخامة السلالة الحاكمة، والمركوبات الفارهة، وتطوُّر الفنون والصناعات، والعلوم والآداب، وإنشاء جهاز بيروقراطيٍّ مصمَّم لحماية هذه الامتيازات، وإعادة توزيع كرامات الدولة على الجيش والأتباع والحلفاء. وحين تصل أقصى درجات الترفُّه والبذخ، تكون الدولة قد انقطعت بالفعل عن أصولها البدوية؛ فتنهار العصبية بفعل شخصنة السلطة وظهور أجيالٍ جديدة لا ميزة لها سوى وراثة سلطة الدولة، "فتُربَّى أجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد الترف والدَّعة، وينقلب خُلُق التوحُّش وينسون عوائد البداوة التي كان بها المُلْك من شدَّة البأس وتعوُّد الافتراس وركوب البيداء وهداية القفر، فلا يُفَرَّقُ بينهم وبين السُّوقَة من الحَضَر إلا في الثقافة والشارة، فتضعف حمايتهم ويذهب بأسُهم وتنخضد شوكتهم، ويعود وبال ذلك على الدولة بما تلبسُ من ثياب الهَرَم"[14].

ويبيِّن هذا العرض الموجز لمختلف مراحل الدولة أن هذه الأخيرة شبيهةٌ بكائنٍ طبيعيٍّ، أو بجسمٍ خاضعٍ للتحوُّل والفساد. وهذه المقارنة بين الدولة والجسد البشري الحاضرة فعلًا عند المؤرخين الرومان الذين استخدموها لوصف عظمة روما وانحطاطها، تقود ابن خلدون إلى تحليلاتٍ حول العصبيَّة. وبالفعل، فهو يعتمد هذا الوصف العضوي لجسد الدولة ويقارنه بإنسانٍ يعيش في المتوسط مائة وعشرين عامًا ويعرف ثلاث مراحل هي نفسها المراحل التي تعيشها الدولة من خلال الأجيال الثلاثة التي تتداول على حكمها تباعًا. أولًا المؤسسون المطبوعون بالنزعة العشائرية والقيم الحربية. ثم المدبِّرون المعنيون بالحفاظ على سلطة الدولة من خلال إنشاء جهاز إداريٍّ وحكوميٍّ يعكس مجدها وفخامتها. وأخيرًا، الورثة الذين يجدون أنفسهم -بسبب ضعفهم الجسدي- غير قادرين على الدفاع عن ممتلكاتهم ويلجؤون إلى القوانين الجائرة (ضرائب غير مشروعة، وأعمال نهب وسرقة) من أجل تغطية نفقاتهم الباهظة وتأجير مرتزقة للدفاع عنهم. وتتطابق هذه المرحلة الأخيرة مع ظهور عشيرة أخرى قوية ذات عصبيَّة ومهيَّأة طبيعيًّا لافتكاك السلطة. والتعاقب بين هذه المراحل الثلاث هو قانون لا تستطيع أيُّ دولة التهرُّب منه؛ ولذلك فإن جميع تشكُّلات الدولة -في نظر ابن خلدون- تمرُّ حتمًا بهذه الآليات وتعتمد الديناميات نفسها، منذ التكوين حتى الانقراض.

وعلى الرغم من أن ابن خلدون يتحدَّث عن اكتشاف عِلْم الدولة الذي لم يكن معروفًا -في نظره- لا من قِبل مؤلفي الآداب السلطانية ولا من قِبل فقهاء السياسة الشرعية، فإن هذا التقسيم الثلاثي للدولة سبق أن كان حاضرًا بالفعل في تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق المُلْك للماوردي، إذ نجده يقول: "واعلم أن الدولة تبتدئ بخشونة الطباع وشدَّة البطش لتسرُّع النفوس إلى بذل الطاعة، ثم تُتوسَّط باللينِ والاستقامة لاستقرار المُلْك وحصول الدَّعَة، ثم تُخْتَم بانتشار الجَوْر وشدَّة الضعف لانتقاض الأمر وقلَّة الحزم. وبحسب هذه الأحوال الثلاثة، يكون ملوكها في الآراء والطباع. وقد شبَّه المتقدِّمون الدولة بالثمرة، فإنها تبدو حَسَنة المَلْمَس مُرَّة الطَّعْم، ثم تُدرك فَتَلِين وتُستطاب، ثم تنضُج فتكون أقربَ للفساد والاستحالة"[15]. وتُبرِّر هذه الدورات الزمنية التي تمرُّ بها الدولة بالضرورة، فكرة أن تحلُّلها منغرِسٌ في المنطق الذي يتحكَّم في ولادتها وتشكُّلها، في حين تكْمُن المفارقة في أن سقوطها هو نتيجة توسُّعها ونموِّها واشتداد شوكتها. ولهذا السبب تُقارن الدولة بالشرنقة التي تجد نفسها تموت في اللحظة التي تحصِّن فيها جسمها بما تنسجه من خيوط حرير تخنق بها نفسها. فالدولة كلما حصنت نفسها بالأجهزة الإدارية اللازمة لحياتها، اقتربت من الموت أكثر. ومع أن ابن خلدون وصف هذه الحقيقة وجعل منها قانونًا للطبيعة وللمجتمع، إلا أنه لم يسعَ إلى الخروج من حتميتها، سواء لأسبابٍ تتعلَّق بمضامين نظريته في الحضارات أم بسبب انخراطه في أُفقٍ لاهوتيّ سنقوم بتحليله فيما بعد.

وهكذا يتمُّ تحديد مفهوم الدولة، من خلال هذا التناوب المستمر والتداول الدائري الذي وضعه ابن خلدون في قلب دينامية حضارية يحكمها التعارض بين القطب الزراعي الرعوي والقطب الحضري. ويدعم المعنى اللغوي للفظ "الدولة" طابعها الدوري وإخضاع السلطة إلى دائرية منغرسة في نظام الأشياء. فاللفظ مشتقٌّ بالفعل من جذر (دول) الذي يعني أن يكون الشيء في تحوُّل دائم، وأن يدور ويتتابع (الفصول، والحقب) ويتغيَّر (الزمن) ويسترخي (البطن). وهذه معانٍ يرى ابن فارس إمكانية اختزالها في معنيين رئيسين: "أحدُهما يدلُّ على تحوُّل شيءٍ من مكانٍ إلى مكان، والآخر يدلُّ على ضَعْفٍ واستِرخاء"[16]. ويعني لفظ "الدولة" في الاستخدام القديم تداول المال والثروة بين أيدي جماعاتٍ مختلفة، وكان يُستخدم أساسًا للدلالة على النصر أو الفشل في حربٍ يمكن أن يتقاتل خلالها مرارًا وتكرارا الأعداء أنفسهم، فيتداول كلُّ طرفٍ النصر والفشل وفق مصادفات الزمان وأحكام "الدهر". ويشرح هذا الجانب الرابط القوي الذي يحمله هذا المفهوم مع مقولتَي الزمان والتحوُّل، إذ يحمل المعنى السياسي للكلمة هذه الفكرة نفسها من عدم الاستقرار والهشاشة بسبب خضوع الشؤون البشرية لقوة الزمن الساحقة وتقلُّب الأقدار. وبهذا المعنى، فإن الدولة هي الهيمنة التي يجب أن تنتقل بالضرورة من عشيرة أو من أسرة حاكمة إلى أخرى. وبمعنى أوسع، فهي تُشير إلى تداول الهيمنة التي تمارسها مختلف الأُمم المشكلة للإنسانية والمستفيدة بدورها من الدهر والمنتهزة للفرص المواتية حتى تفرض نفسها. وعلى هذا النحو، يؤكِّد ابن المقفع في الأدب الصغير أن "الدنيا دُوَلٌ، فَمَا كان لك منها أتاك على ضعفِكَ، وما كان عليك لم تدفَعْهُ بقوتِكَ"[17].

حتى مسألة الامتداد المجالي للدولة وحجمها (صغيرة، متوسطة، كبيرة) تبدو ثانويةً في نظر ابن خلدون طالما ظلَّت المشكلة متعلِّقةً بامتداد الهيمنة زمنيًّا.

وحسب هذه الملاحظات التي تعيد إلى مفهوم "الدولة" مجموعة المعاني التي سنجدها في التعريف السياسي للمصطلح، فإن الدولة أبعدُ من أن تكون بناءً اصطناعيًّا ناتجًا عن تجمُّع عدَّة إراداتٍ تكون الدولة تجسُّدها المجرَّد والمَثَالي (idéel). وعلى هذا النحو، فإن الدولة في مجال الإسلام الكلاسيكي الذي درسه ابن خلدون بشكلٍ مميز، تظلُّ قريبةً جدًّا من المباني العتيقة والقروسطية، ولا يكتسب العمل الخلدوني كلَّ معناه إلا لكونه نجح في توليد القوانين الطبيعية التي تحكم أداء هذا الجسم الطبيعي. وبالتأكيد، فإنه لا مجال لمقارنة الدولة عند ابن خلدون بالدولة الحديثة التي ظهرت في القرن السابع عشر والمتميزة في المقام الأول بطبيعتها الاصطناعية وبوصفها نتاجَ عقد قانونيٍّ بين الملك والشعب. فحتى مسألة الامتداد المجالي للدولة وحجمها (صغيرة، متوسطة، كبيرة) تبدو ثانويةً في نظر ابن خلدون طالما ظلَّت المشكلة متعلِّقةً بامتداد الهيمنة زمنيًّا، وبمرورها بمختلف الدورات التي وصفناها سابقًا. وباعتبارها لا تتمتَّع بأيِّ طابعٍ قانونيٍّ، فإن الدولة حينئذ هي العشيرة والهيمنة السلالية، سواء من حيث أصلها الحكومي والإداري، أم من حيث وظيفتها. وهذا التعيين المزدوج للدولة يتوافق مع إرادة ابن خلدون في جعلها تجسيدًا لجدلية البداوة والمدنية التي تتضمَّن في حركتها كل سيرورة ولادة الحضارات وموتها، وعظمة التشكيلات السياسية التي أمكنه دراستها وتفحُّصها من العصور العتيقة إلى زمنه، وانحطاطها.

وتؤكِّد استعارة الدائرة التي يستخدمها ابن خلدون في تعريف الدولة مثل هذه التحليلات، كما تساعدنا على تمثُّل طبيعتها بشكلٍ أفضل، حتى وإن كانت بعض الدول المعاصرة تقدِّم صورةً واضحةً عن تلك الطبيعة، رغم استيرادها النموذج القانوني للدولة الحديثة وتطعيمها به. يقول ابن خلدون: "والدولة في مركزها أشدُّ ممَّا يكون في الطرف والنطاق. وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية، عجزت وأقصرت عمَّا وراءه، شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه"[18]. فصورة الدوائر المتمركزة التي يمكن توسيعها أو تقليصها، تصف بشكلٍ أفضل من أيِّ استعارةٍ أخرى الفضاءَ الإقليميَّ للدولة. ومن ثمَّ، فإن أفولها يتوافق مع فقدها الأراضي الواقعة على الأطراف، حيث تنمو عصبيَّة جديدة تملك الشروط الضرورية لغزو مركز السلطة. "ولا يزال المركز محفوظًا إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملة، فحينئذ يكون انقراض المركز. وإذا غُلِبَ على الدولة من مركزها، فلا ينفعها بقاءُ الأطراف والنطاق، بل تضمحل لوقتها. فإن المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح، فإذا غُلِبَ على القلب ومُلِكَ انهزم جميع الأطراف"[19].

وتُظهر الطريقة التي يستخدم بها ابن خلدون المجاز العضواني (الجسد، والأطراف) لوصف التعارض بين مركز الدولة ومحيطها، واستخدامه الصور المتداولة بين مؤلفي العصور الوسطى في مختلف تقاليد الفكر السياسي؛ أن نموذج الجسد لا يتضمَّن عنده التمثلات نفسها التي رأيناها عند الفارابي أو ابن رشد، على سبيل المثال. فالمجاز العضواني عند هذين المفكرين يشير إلى مشاركة جميع الفئات المدنية في الحفاظ على كل ما يشكِّل المدينة التي تقودها قوةٌ تدبيريَّة متمثِّلة في الفيلسوف الملك، بينما تعمل أعضاء الجسم عند ابن خلدون ضد القلب وتلغمه من الداخل، خالقةً بذلك دينامكية تجزئة داخل السيرورة العضوانية ذاتها. وبينما يتعلَّق الأمر عند الفلاسفة بنتاج صناعةٍ تُحاكي الطبيعة وتتخذ نموذج التكامل بين أعضاء الجسم البشري مثالًا، نجد الاستعارة العضوانية عند ابن خلدون مستندةً على الأعمار الطبيعية التي يمكن للجسم أو للدولة عيشها. وهكذا، نجد مقابل تصوُّر عضوانيٍّ لنسيج الروابط بين جميع أعضاء الجسم رؤيةً خطيَّةً لتهالك الوظائف البيولوجية للجسم وحتميَّة انهياره. ويمكن القيام بالمقاربة نفسها تجاه السياق الأوروبي في اللحظة التي انتصر فيها المذهب الطبيعيُّ على يد فلاسفة مثل فرنسيس بيكون وهوبز. ففي الواقع، تمَّ تجاوز الطبيعية عند هذا الأخير من خلال الاصطناعية التي تخلق نموذج الدولة وتُبعد المجتمع عن حالة الطبيعة. وبهذا، نغدو أبعدَ ما يكون عن هذا التشبيه بالمركز الذي يقضمه محيطه، وعن الشمس التي لا يمكن لأشعتها إلا أن تمنحها ظلالًا كما جاء في استعارة الليفياثان (Léviathan)، ذلك الجسم العملاق المتكوِّن من أجسامٍ أخرى والذي يعمل مثل آلة مضبوطة لا همَّ لها سوى التعالي والتجريد الممنوحين لها من قِبل أعضائها.

ومن دون المزيد من المقارنة؛ لأنها قد تُؤدي بنا إلى مفارقة تاريخية؛ إذ لا علاقة البتَّة للسياق العلمي للقرن السابع عشر الأوروبي (تطوُّر الرياضيات والعلوم الطبيعية) الذي ولَّد هذا الشكل الجديد للدولة بالسياق العربي الإسلامي للقرن الرابع عشر- فإننا نعتبر أن مفهوم الدولة، الذي اكتمل نضجه بالتحليل الخلدوني الذي يصف في الوقت نفسه اكتماله وتكلُّسه، هو ضديد مفهوم الـ"stato" الذي ظهر في أوروبا بعد بضعة عقودٍ من وفاة ابن خلدون. فإذا كان لفظ "الدولة" يشير إلى عدم الثبات والتغيُّر وتقلُّب أحوال البشر وتغيُّر الأزمان، فإن لفظ "stato" يعني الاستقرار والديمومة والثبات في الزمان والمكان. وتوضِّح التطورات المتعاكسة والمتصالبة للمفهومين الأسبابَ التي تدفع الدولة الحديثة إلى البحث عن -وإيجاد- وسائل إقامة بناءٍ دائمٍ، مستعينة في ذلك بالقانون، وإلى البحث عن تأصيل قانونيٍّ لهذا الكيان المجرَّد؛ في حين تشير "الدولة" لحظة اكتمالها إلى انتصار الدولة العشائرية والتدبيرية المرتبطة بالألقاب والمتوقفة على الخصال القيادية للرئيس. ومن خلال اقتران الدولة في الفكر الخلدوني بطابعٍ زمنيٍّ دوريٍّ، واستقائها معناها من التغيُّر والتحوُّل، فإنها تبتعد بذلك عن كل ثباتٍ واستقرار. فالاستقرار لا يمكن أن ينتج إلا من خلال جهدٍ يؤجِّل موعد انحلالها ما أمكن، باعتبار أننا نتعامل مع جسمٍ عضويٍّ. ومن أجل تحقيق ذلك، سيكون من الضروري -في نظر ابن خلدون- لا مجرَّد إيجاد صناعة سياسية كما عرفناها عند مؤلفي الآداب السلطانية، بل تدخل قوة يمكنها توجيه الهيمنة نحو غاياتٍ متسامية أيضًا، ألَا وهي: الدين.

السياسة والدين

تماشيًا مع تقاليد الآداب السلطانية، وبالتحديد مع آراء ابن المقفع، يقسم ابن خلدون السلطة السياسية إلى ثلاثة أنماط: الأول لا يستجيب إلا لمنطق نوازع الهيمنة والرغبة في الاستمتاع بما يُتيحه من عِزٍّ. والثاني مبنيٌّ على القوانين العقلانية التي ابتدعها البشر، ويفي بمتطلبات الحكمة السياسية كما هو الحال مع الفرس ومختلف القوانين والمؤسسات التي اخترعوها من أجل ضمان حُسن التدبير. أما الثالث، فهو نمط السلطة التي تقوم بأمر الشريعة في شؤون الدين والدنيا، فيحدِّد السياسة الصحيحة بما يتفق مع مصالح الدنيا ويضمن سعادة الآخرة. وبالنسبة إلى ابن خلدون، فإن نموذج هذه السياسة المتجسِّدة في النبوءات القديمة، منخرطٌ بصفةٍ خاصَّة في وراثة المهمَّة النبويَّة التي يمثِّلها خلفاء الرسول. ولئن كان تصنيف ابن خلدون يستأنف التصنيف الذي درسناه في كتب الآداب السلطانية، إلا أن اختلافًا كبيرًا يبرز مع هذا المؤلف بخصوص تعريف العلاقة بين الدين والسياسة. ففي حين يشير الدين عند ابن المقفع إلى معنى أخلاقيٍّ، ويمثِّل تبعًا لذلك ضمانة الحكم الرشيد، فإننا نجده ينحصر عند ابن خلدون في نموذج تاريخيٍّ محدَّد، هو حكم الأنبياء.

وبهذا ينشأ تعارض بين السلطة النبويَّة أو من يدَّعي تجسيد مبادئها، والمُلْك الطبيعيِّ الناتج عن آليات العصبيَّة والجدلية بين الحضارتين البدوية والحضرية. فالمُلك السياسيُّ بأتمِّ معنى الكلمة، أي الذي لا يهتمُّ إلا بجلب المصالح الدنيوية، لا يمكن أن يكون كافيًا وإن أدى إلى السعادة. وبهذا يتشابك السياسي والديني من جهة الغايات التي يجري إليها الاجتماع المدني[20]. وإذا كان ابن خلدون يؤكِّد على النموذج الديني وخاصةً النموذج النبوي الذي يجد أصوله في العصور السحيقة؛ فذلك لأنه يضمن مصالح الدنيا والآخرة، في حين لا يصلح النموذج الفارسي إلا للدنيا. أما النموذج اليوناني من جهته، فلا يصلح في نظر ابن خلدون إلا في سياسة النفس. ذلك أن إنشاء مدينة لأناسٍ كاملين لا يحتاجون أيَّ سلطان عليهم، أمر لا يمكن تصوره عنده؛ لأن السلطة بوصفها علاقةً تقتضي وجود طرفين، أي الحكَّام والمحكومين: "فالسلطان من له رعيةٌ، والرعية من لها سلطانٌ، والصفة التي له من حيث إضافته إليهم هي التي تُسمَّى المَلَكَة، وهي كونه يملكهم"[21]. وقد سبق أن رأينا أن الفارابي مثلًا لم يعرِّف السلطة والقوة قياسًا إلى علاقة الإسناد هذه بين الحكَّام والمحكومين، وهذا هو السبب في أن ابن خلدون لا يمنح المدينة الفاضلة عند فلاسفة الإسلام سوى قيمة افتراضيَّة وظنيَّة إن لم تكن طوباويةً[22].

ويسعى هذا النهج إلى التأكيد على أوجه القصور في هيمنةٍ لم تكن سوى نتاج حربٍ بين قبائل طامحة إلى السلطة. لكن من ناحية أخرى، ومع أن ابن خلدون يُدين الهيمنة التي لا تخضع لهذا الأُفق الغائي الذي يحدِّده الدين، إلا أنه يذكِّرنا بأنه لا يمكن فعل شيء دون مراعاة العصبيَّة التي هي أساس الدولة. ويستشهد على ذلك بأشخاصٍ أرادوا الاستيلاء على السلطة وتأسيس مُلْكٍ جديد، لكن سلاحهم الوحيد في ذلك كان مبادئ أخلاقية أو دينية، لكنهم تجاهلوا -رغم نواياهم الحسنة- منطق الهيمنة الذي يعتمد في المقام الأول على القوة العسكرية والعشائرية ودعم الحلفاء[23]. وهذه هي -بلا ريبٍ- القوانين الطبيعية للسلطة التي لا يني ابن خلدون عن التذكير بها باستمرار في مقدمته، وهي تجسِّد -بوصفها ضرورةً طبيعيةً- السببيةَ الإلهيَّة والحتميَّة التي لا يمكن إلا أن تطال كل بناء للسلطة.

لا يمكن إدانة قوانين الطبيعة البشرية؛ لأنه لا يُمكن لأي مجتمعٍ دون عصبيَّة أن يرى النور، وسيكون الجنس البشري نفسه مهدَّدًا حينها بالانقراض.

وبالنسبة إلى ابن خلدون، فإنه لا يمكن لدين أن يولد وأن يتمَّ وأن يتعزَّز إلا في وجود شوكة عصبيَّة، أي دون أن يتلقَّى الدعم والمساعدة من رجالٍ ملتحمين بقوة العصبيَّة يدافعون عنه. ويمثِّل هذا الزعم فرضيةً تسمح برؤية الطريقة التي استطاع بها ابن خلدون الربطَ بين المجالين السياسي والديني، واستيعابهما ضمن نظريته حول التاريخ والحضارة: "المُلْك غايةٌ طبيعيةٌ للعصبيَّة ليس وقوعه عنها باختيار إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه [...]. والشرائع والديانات وكل أمر يحل عليه الجمهور فلا بدَّ فيه من العصبيَّة؛ إذ المطالبة لا تتمُّ إلا بها كما قدَّمناه"[24]. وإذا كانت النزعة القَبَليَّة، والنَّزَق، والقتل، والشِّقاق، وجَمْعُ الثروات، والصراع على السلطة، والقضاء على الأعداء منخرطًا ضمن نظام ضرورةٍ أرادها الله، ونتاجَ طبيعةٍ فَطَر اللهُ الناسَ عليها؛ فمن الواضح أن الشريعة حينما تُدين السلطة والمُتع التي تجلبها الهيمنة والإمرة، فإنها لا تفعل ذلك إلا لأن منطق الأهواء يصبح مقياسًا لكل الأشياء، وإذا جاز التعبير، أقصى غايات الحياة. لكن لا يمكن إدانة قوانين الطبيعة البشرية؛ لأنه لا يُمكن لأي مجتمعٍ دون عصبيَّة أن يرى النور، وسيكون الجنس البشري نفسه مهدَّدًا حينها بالانقراض. ولذلك، فإن ما تُدينه الشريعة هو أن تكون هذه الآليات والديناميات غير موجَّهة بقوة متسامية وبمثالية مستوحاة من القيم الأخلاقية، وخاصةً أن تكون أفعالها غير محدَّدة بمقاصد طيبة.

وحسب قول ابن خلدون، فإن "المُلْك لمَّا ذمَّه الشارع لم يذم منه الغلب بالحقِّ وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح، وإنما ذمَّه لِما فيه من التغلُّب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات كما قلناه، فلو كان المُلْك مخلصًا في غلبه للناس أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوِّه، لم يكن ذلك مذمومًا. وقد قال سليمان صلوات الله عليه: {وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي} (سورة ص، 35) لما علم من نفسه أنه بمعزلٍ عن الباطل في النبوَّة والمُلك"[25]. وهكذا، ترتسم معالم أفضل سياسة وفق ابن خلدون: إنها تلك التي تسير على المنهج النبويِّ في إخضاع المُلك للشريعة وما تحمله من قيمٍ. فعلى الرغم من كون السياسة هي نتاج آلياتٍ مستهجنة أخلاقيًّا، هي ما يشير إليها ابن خلدون بمجرَّد استخدامه مفهوم العصبيَّة، فإن عليها التخلِّي عن منطق الهيمنة لتتبنَّى غاياتٍ أسمى تشمل بحركتها المتعالية كلَّ مجالات الفعل الإنساني.

أما المهامُّ التي تقع على عاتق الرئيس -وَفْقَ هذا التحديد الديني السياسي- فهي بوجهٍ عامٍّ نفس تلك التي وجدناها عند مؤلفي الآداب السلطانية، مع تركيز أكثر على المظاهر الدينية (مراعاة الممارسة الدينية، والتمسُّك بالشرع، واعتماد خشية الله في القيام بهذه المهام، والتفكير باستمرار في أن الحاكم سيكون مسؤولًا أمام الله ليُحاسَب على أفعاله ومسؤولياته). وفي هذا الخصوص، تُعتبر الرسالة التي وجَّهها وزير الخليفة المأمون، طاهر بن الحسين، إلى ولده عبد الله لمَّا ولَّاه على الرقَّة ومصر- مثالًا يُحتذى به في الحكم[26]. فقد جاء في تلك الرسالة التوصية بلزوم العدل، وتطبيق القوانين بصرامة دون محاباة قريبٍ أو بعيد، والتحلِّي بما يلزم من خلالٍ أخلاقية ضرورية للحكم الرشيد (الاعتدال، والكرم، والاقتصاد في النفقات الأميرية، واحترام العهود والإيفاء بالوعود، إلخ)، وخاصةً تولي وظيفة الراعي للرعية، كما سبق أن تمَّ تعريفها أعلاه مع مؤلفي الآداب السلطانية (مساعدة الفقراء والمعوزين، ومعاملة الرعية باللين والرفق والإحسان، والنظر في حوائج الرعية ورعاية شؤونها، وحماية مصالحها ومساعدتها على عمارة بلادها واستصلاح أموالها في مناخٍ من السلام والأمن).

وإذا استطعنا -من خلال هذه التحليلات- أن نتحدَّث عن خضوع السياسة للدين، فما ذاك إلا باعتبار ارتباط السياسة من جهة المقاصد بالغايات الأخلاقية التي يحدِّدها الدين. والسلطة السياسية في حدِّ ذاتها مستقلَّة تمامًا، ويمكنها -بفضل قوانينها الخاصَّة (الحرب، وعلاقات القوة، وحب الهيمنة، والآليات العشائرية)- أن تستغني عن التقيُّد بغايات الأخلاق الدينية. ويرى ابن خلدون في هذا الاستقلال قانونًا كونيًّا، ويطلق على هذه السياسة التي تحاول الحفاظ على مصالح السلطان اسم "السياسة العقلية". وهنا، يلاحظ ابن خلدون أن هذه السياسة "يُراعى فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له المُلْك مع القهر والاستطالة. وتكون المصالح العامَّة في هذه تبعًا. وهذه السياسة التي يُحْمَلُ عليها أهل الاجتماع التي لسائر الملوك في العالم من مسلمٍ وغيره"[27]. وهكذا، وعلى الرغم من إدراك ابن خلدون كونيَّة منطق السلطة والهيمنة، واعتقاده في الوقت نفسه بأن جميع أُمم العالم محكومةٌ بالعصبيَّة والدوافع العاطفية والطبيعية التي تحدِّده، فإنه يعارض هذا التعريف الميكافيلي للسياسة: فمجرَّد الحفاظ على الدولة لا يمكن أن يكون في رأيه منتهى غاية السياسة. ومن وجوه هذه السياسة العقلية، ما نجده في التقاليد الفارسية التي تراعي مصالح الرعية إلى جانب مصالح السلطان. لكن ابن خلدون لا يحبِّذ الرجوع إلى الملوك الفرس وقوانينهم الوضعية في الحكم، ويفضِّل الشريعة الإسلامية الملهمة من الله، والتي تجمع في نظره بين السياسي والديني: "فقوانينها إذن مجتمعة من أحكامٍ شرعية، وآدابٍ خُلقية، وقوانينَ في الاجتماع طبيعية، وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبيَّة ضرورية. والاقتداء فيها بالشرع أولًا، ثم الحكماء في آدابهم، والملوك في سيرهم"[28].

ورغم أن ابن خلدون يوافق مؤلفي الآداب السلطانية في التأكيد على ضرورة توحُّد السياسي والديني، كما تُذكر بذلك العبارة الشهيرة لأردشير من أن الدين وَالمُلْك توأمان، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن جدلية السياسي والديني هذه، لا تشير مطلقًا إلى وجود علاقة بين سلطتين تمثِّلهما مؤسستان قد تتعارضان، وتسعى إحداهما إلى الاستقلال أو الانفصال أو الاندماج والتوحُّد. لذا، نرى من العبث استحضار النموذج القيصري البابوي، أو النموذج العلماني في الفصل الصارم بين السياسي والديني، أو النموذج الأوغسطيني في المدينة السماوية والمدينة الأرضية لفهم حالة الإسلام؛ إذ لن يبرأ ذلك من الوقوع في أخطاء على مستوى تمثُّل العلاقات بين المجالين. فهذه المفاهيم لا تكتسب معناها الكامل إلا فيما يتعلَّق بتاريخ الكنيسة، وهي مؤسسة تمثِّل جسد المسيح، وتصبو إلى أن تحكم البشر. وحتى إذا كان هذا الحكم يخصُّ في المقام الأول حكم الأرواح، فإن الحقيقة تظلُّ أن وظيفة الحكم هذه متجسِّدة في مؤسسة، وفي تراتبية هرمية، وفي إدارة، واقتصاد، وأموال، ووزراء، وسلطة عليا... إلخ. أما في حالة الإسلام، فإن غياب مثل هذه المؤسسة لا يسمح -دون المخاطرة بتشويه التحليل- باستحضار هذه المفاهيم المحمَّلة بتواريخ وتمثلاتٍ خاصَّة.

ومع ذلك، فمن المؤكَّد أن ابن خلدون يضع مسألة الخلاص في صميم تفكيره، وهي لعمري جزء من دراسة القوانين الوضعية للسياسة. لكن هذا اللاهوت السياسي ليس نتاجًا للحكمة كما رأينا مع الفلاسفة، بل هو نتاج قراءته لتاريخ الإسلام، وبشكل خاصٍّ لتاريخ تأسيسه. ولهذا السبب، نعتقد أن أحد أكثر العناصر صلةً بالفكر السياسي لابن خلدون، وهو إبراز دور العصبيَّة في الغزو وفي تأسيس السلطات، قد ارتهنته النزعة القَبَليَّة من جهة والأخلاق الدينيَّة من جهة أخرى. بل إن ابن خلدون الذي يهزه الحنين إلى الخلافة، يذهب إلى أبعد من ذلك حين يؤكِّد أن الإسلام هو الوحيد الذي يمكنه أن يجسِّد صورة الحكومة النبويَّة التي يمثِّلها سليمان وموسىى ومحمَّد. فقد انتهى اليهود والمسيحيون في نهاية المطاف -كما يرى- إلى فصل السياسي عن الديني، بينما نجد في الإسلام أن مؤسسة الخلافة كانت قادرةً على ضمان وحدة المجالين. لماذا وكيف دافع ابن خلدون عن هذه الرؤية "البابوية القيصرية" في حالة الإسلام وجعل منها السمة الأساسية للخلافة؟

مسألة الخلافة ونموذج ثورة الأولياء الصالحين

إن النموذج الذي يستجيب لهذا الارتباط بين منطق العصبيَّة ومنطق الغايات القصوى للمجتمع الإنساني في فكر ابن خلدون -وهي غايات يحدِّدها الشرع- هو نموذج الخلافة، أي المؤسسة السياسية التي أنتجها الإسلام. وتكرِّس هذه الوحدة اللقاء بين مستويين من شرح السياسة: الأول من طبيعة سوسيولوجية وطبيعية كما سبق أن رأينا، والثاني من طبيعة لاهوتية تاريخية. لكن الأمر لا يتعلَّق بمجمل التقليد المؤسسي للخلافة بقدر ما يتعلَّق بفترة بداية الإسلام. وبالفعل، فإن الانقسام الثنائي الذي أفرزته النقاشات الكلامية والفقهية في أعقاب الفتنة الكبرى وما أقامه من تعارضٍ بين الخلافة الراشدة والمُلْك القسري الذي أرساه الأمويون، نجده أكثر رسوخًا عند ابن خلدون. وباعتبارها ميراثًا للنبوَّة، فقد وُصفت هذه الوظيفة من خلال التعارض العزيز عند الفقهاء بين حكم الخلافة والسلطة القهرية (المُلك). ولا يرى ابن خلدون في الوظيفة التي مارسها الخلفاء المباشرون للنبيِّ مهمَّة مقدَّسة تُنجز نيابةً عن الله؛ إذ منعت الحجج النصيَّة التي أنتجها الفقه وأنتجها علم الكلام أيضًا -كما مرَّ بنا أعلاه- أن تتشكَّل في الإسلام نظريةٌ في الحق الإلهيِّ مماثلة لتلك التي نجدها في الغرب المسيحي.

بفضل كثافة التجربة الدينية لمؤسسي الإسلام، استوعب المسلمون الأوائل مبادئ الفعل القويم واستغنوا بكل يُسْرٍ عن كل سلطة.

ومع ذلك، فقد أدت أسطرة الفترة السابقة على الفتنة -عند ابن خلدون كما عند المتكلمين السُّنة- إلى المغالاة في ربطها بالدين ورفعها إلى مرتبة التسامي. ولقياس أهمية توظيف تاريخ الإسلام من قِبل المعتقدات الدينية عند ابن خلدون، يمكننا مقارنة تحليلاته للسلطة السياسية مع قراءاته لإسلام البدايات. فقد كان زمن النبيِّ زمنًا مليئًا بالمعجزات، كما يقول ابن خلدون، حيث لم يكن الناس -وبخلاف قوانين الطبيعة- في حاجةٍ إلى الوازع، أي لتلك القوة الإكراهية التي لا غنى عنها لقيام العلاقة بين آمِرٍ ومطيعٍ[29]. فبفضل كثافة التجربة الدينية لمؤسسي الإسلام، استوعب المسلمون الأوائل مبادئ الفعل القويم واستغنوا بكل يُسْرٍ عن كل سلطة. وكان هؤلاء الناس -بحسب ابن خلدون- أبعدَ ما يكون عن السعي إلى السلطة وملذَّاتها، وقد وضعوا أنفسهم فوق الحسابات الشخصية الأنانية، وتهربوا من تولِّي الوظائف خوفًا من الله ومن الحساب العسير عمَّا قد يقترفوه من أخطاء في حقِّ الرعية. وباختصار، فإنهم لم يطيعوا سوى مبادئ الحقِّ السامية. فهل يعني ذلك أن جيل مؤسسي الإسلام كان خاليًا من كل عيبٍ إلى درجة أنه كان متجاوزًا لقوانين الطبيعة التي تحتِّمها العصبيَّة؟

يُوجد تناقض إذن عند ابن خلدون لا يرتبط بمفاهيمه النظرية واستنتاجاته، ولكن بتفسيره الخاص لتاريخ الإسلام. ذلك أن الدين إذا كان لا يمكنه الاستغناء عن العصبيَّة، وهذه حاضرة بالفطرة المنغرسة في الطبيعة البشرية، فإنه من المدهش أن نرى ابن خلدون يتجاهلها حين يشير إلى فترة الصدر الأول للإسلام. لقد كرَّر مرارًا أن السلطة والقوة التي تكبح الدوافع البشرية (الوازع) لم تكن في بداية الإسلام نتيجة سلطان سياسيٍّ، بل نتيجة القوة الأخلاقية والدينية لهؤلاء الأفراد الذين شهدوا معجزة ولادة الإسلام وخرق الواقع التاريخي بعددٍ من أشكال القداسة والتعالي. يقول ابن خلدون إن "شأن العصبيَّة المراعاةُ في الاجتماع والافتراق في مجاري العادة، لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار. لأن أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة، من تأليف القلوب عليه، واستماتة الناس دونه"[30].

فما هي الأسباب التي دفعت ابن خلدون إلى إدراج هذه الفترة ضمن نظامٍ خارقٍ للطبيعة، بينما نراه يؤكِّد -من ناحية أخرى- أن الفتنة الكبرى كانت نتاجًا للعصبيَّة[31]، أي للصراع من أجل السلطة والهيمنة؟ نرى أن الإجابة على هذا السؤال قد تكون في المعتقدات الكلامية لابن خلدون، وهي قريبة من الأشعرية ومن التيار السياسي السُّني الذي درسناه أعلاه. فكما هو الحال مع علماء الدين، فإن إضفاء الطابع المقدَّس على فترة التأسيس هذه يستهدف أمرين.

أولًا: يؤدي ذلك إلى استبدال النموذج اللاهوتي للسقوط الأول على التاريخ السياسي للإسلام، وبالمرة تبرير مجموعة من الأحاديث النبويَّة التي تعلن عن النكبات التي سيعاني منها المسلمون بعد الفتنة، بسبب ظهور المُلْك القهري العضوض. علاوة على ذلك، وكما هو الحال عند القديس أوغسطين والعديد من التيارات الدينية التي سادت في العصور الوسطى الغربية (الأوغسطينية السياسية، ومذاهب الآباء)، فإن الاختلاف بين هذين النوعين من السلطة يشير إلى وضعية طاعة البشر للسلطة السياسية: إذ نمرُّ من مرحلة تُطاع فيها الأحكام بسهولة ولا عصيان فيها لسلطة الله والنبيِّ، إلى مرحلة يقوم فيها السلطان القهريُّ -متداركًا فساد الأرواح بسبب الفتنة وظهور العصبيات- بإخضاع الأجساد والأرواح عن طريق العنف. "إن الله يَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن"، هذا ما تقوله العبارة الشهيرة التي تصف هذه الحاجة إلى الاعتماد على القوة القهرية مستقبلًا؛ وذلك بسبب عدم قدرة الخطاب القرآني والوصايا الدينية وحدها على ضمان طاعة الأفراد وخضوعهم. فابن خلدون يشارك إذن من خلال قراءته لتاريخ الإسلام، في أسطرة فترة التأسيس الذي تضخَّمت بفعل ضياع الخلافة العباسية في عام 1258م، وبفعل ما كان يشعر به ابن خلدون وكتَّاب آخرون من الفترة نفسها (القلقشندي) من حنينٍ إلى الخلافة بعد سقوطها. ولعل مما يعضد هذا التفسير، هي المقارنة التي أقامها ابن خلدون بين البابا في الحضارة المسيحية والخليفة في حضارة الإسلام، فهي تشهد على هذه الحاجة إلى أن يُضفي على الظواهر السياسية التي يصفها بأنها طبيعيةٌ معنًى يضمن الخلاص في الدنيا والآخرة.

إن هذا التفسير يبيِّن تحيُّز ابن خلدون لصورة السلطة الرعوية التي يتمثَّل معيارها الأساسي في "الرفق"، كما سبق أن رأيناه مع مؤلفي الآداب السلطانية. لكن الحكم الرشيد يتضمَّن علاوة على ذلك، في فكر ابن خلدون، جانبًا آخر لم يكن موجودًا في تقليد الآداب السلطانية، ونعني به صورة "ثورة الأولياء الصالحين"[32] التي رأى فيها الحل الأمثل للتوترات والمفارقات بين مستويين لتفسير السلطة: طبيعي واجتماعي من جهة أولى، وديني ولاهوتي من جهة أخرى. فوفق هذا المخطط، فإن أفضل الحكَّام هو من يمكنه أن يستفيد من العصبيَّة، وأن يستغلَّ قوانين تأسيس السلطات انتصارًا لقيم الدين، ويطرح إصلاحًا أخلاقيًّا للمجتمع، مدعومًا بنوايا صادقة وأخلاقٍ لا يطالها النقد. ولهذا السبب، فإن ابن خلدون، في الوقت الذي لم يعد فيه المُلْك بين أيدي العرب وانتقل بشكل رئيس إلى أيدي الأتراك، جعل من العرب أشدَّ الناس خضوعًا للعصبيَّة وأقلَّهم ميلًا إلى اتباع قواعد الحكم الرشيد وقوانين السياسة.

إذا كانت دورة النبوة في التقليد الإسلامي انغلقت مع النبيِّ محمَّد، فإنه لم يبقَ -حسب التفكير الخلدوني- سوى شخصية الوليِّ الصالح لتولِّي مسؤولية تحقيق الحكم المثالي.

وقد كان من شأن هذا الاعتبار أن أتاح له تبرير أفضل ما يمكن للعرب أن يستمدوه من العصبيَّة من خلال إعادة التواصل مع التجربة الدينية للتأسيس. فوحدها تجربة دينية تتضافر فيها حساسية الإيمان والخوف من الله، يمكن أن تجعل منهم رجالًا قادرين على الحكم وتأسيس إمبراطورية. فالعرب -كما يؤكِّد ابن خلدون- "لخُلُق التوحُّش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة وبُعْد الهمَّة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان الدين بالنبوءة أو الولاية، كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خُلُق الكِبْر والمنافسة منهم، فسهُل انقيادهم واجتماعهم. وذلك بما يشملهم من الدين المُذْهِب للغلظة والأنفة، الوازع عن التحاسد والتنافس. فإذا كان فيهم النبيُّ أو الوليُّ الذي يبعثهم على القيام بأمر الله، يُذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها، ويؤلِّف كلمتهم لإظهار الحقِّ؛ تمَّ اجتماعهم وحصُل لهم التغلُّب والمُلك"[33]. وإذا كانت دورة النبوة في التقليد الإسلامي انغلقت مع النبيِّ محمَّد، فإنه لم يبقَ -حسب التفكير الخلدوني- سوى شخصية الوليِّ الصالح لتولِّي مسؤولية تحقيق الحكم المثالي. ولذلك يجب على الوليِّ أن يعتمد في آنٍ واحدٍ على عشيرةٍ قادرةٍ على التغلُّب على بقية العشائر لكي تغدو نواةً للدولة، وعلى دعوةٍ دينيةٍ تتضمَّن برنامج إصلاح أخلاقيٍّ وإعادة أسلمة المجتمع. وإذا كان مشروع الدعاة والأولياء لم يلقَ النجاح السياسي دائمًا، كما كان الحال على سبيل المثال مع ثورة الصوفي الأندلسي ابن قسي(*) في القرن الثاني عشر، فإن ذلك يعود إلى أن الإصلاح الديني لم يجد له دعمًا من عشيرةٍ قويةٍ قادرة أن تحفظ زخم السعي نحو تأسيس دولة.

وقد أشار ابن خلدون إلى ثوراتٍ أخرى باشرها الأولياء، واعتبرها مثاليةً كما هو الحال مثلًا مع الحركة الموحدية وقائدها المهدي بن تومرت. فرغم أنه سعى إلى تأسيس سلطة جديدة، فإن المهدي -كما يقول ابن خلدون- كان "بحالة من التقشُّف والحصر(**) والصبر على المكاره والتقلُّل من الدنيا حتى قبضه الله وليس على شيء من الحظِّ والمتاع في دنياه، حتى الولد الذي ربما تجنح إليه النفوس وتخادع عن تمنِّيه. فليت شعري ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه الله، وهو لم يحصل له حظٌّ من الدنيا في عاجله. ومع هذا، فلو كان قصده غير صالحٍ، لما تمَّ أمره وانفسحت دعوته"[34]. بل إن هذا التفضيل لنموذج ثورة الأولياء يتمُّ عرضه بشكلٍ ضمنيٍّ منذ افتتاح مقدمة تاريخه، حيث يحاول ابن خلدون تصحيح الصورة الأخلاقية لبعض ملوك الإسلام مثل هارون الرشيد الذي ارتبط اسمه في التاريخ الإسلامي بالمُتع والانغماس في الملذَّات. فخلافًا لما جاء في مجمل الأدب التاريخي، نجد ابن خلدون يسعى إلى إثبات أن هذا الخليفة كان ممَّن يجتنب المذمومات في دينه ودنياه[35]. ويُظهر هذا التصحيح، الذي يدور حول مسألة شرب الخمر، كيف تُسهم الطهرانية والأرثوذكسية عند ابن خلدون، في النجاح السياسي. كما يشهد التوبيخ الذي توجَّه به إلى أميرٍ شابٍ في عصره كان يعشق الغناء والآلات الوترية، على المنحنى الأخلاقي نفسه الذي يسيطر على رؤيته للحكم الرشيد، والذي يدفعه إلى جعل شخصية الوليِّ معيارًا لنجاح الزعيم السياسي.

الهوامش

[1] ابن خلدون، كتاب العبر، مرجع سابق، ص8 وص10 مثلًا.

[2] المرجع نفسه، ص225.

[3] المرجع نفسه، ص258-259، وانظر كذلك بشأن الطرطوشي، ص420.

[4] المرجع نفسه، ص258.

[5] المرجع نفسه، ص261.

[6] المرجع نفسه، ص263.

[7] المرجع نفسه، ص380.

[8] المرجع نفسه، ص401.

[9] المرجع نفسه، ص379-381.

[10] المرجع نفسه، 364-376.

[11] المرجع نفسه، 396-397.

[12] المرجع نفسه، 396-397.

[13] المرجع نفسه، 439-440.

[14] المرجع نفسه، ص438.

[15] تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، دار النهضة العربية، بيروت، 1981، ص157.

[16] معجم مقاييس اللغة، مادة دول.

[17] الأدب الصغير، دار المعارف، سوسة (تونس)، 1991م، ص27.

[18] كتاب العبر، ص428.

[19] المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

[20] المرجع نفسه، ص469.

[21] المرجع نفسه، ص467.

[22] المرجع نفسه، ص639.

[23] المرجع نفسه، ص424-427.

[24] المرجع نفسه، ص489.

[25] المرجع نفسه، ص491.

[26] المرجع نفسه، ص642-650.

[27] المرجع نفسه، ص640.

[28] المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

[29] المرجع نفسه، ص379.

[30] المرجع نفسه، ص505.

[31] المرجع نفسه، ص494.

[32] استعرنا هذه العبارة من عنوان كتاب ميخائيل والزر "ثورة القديسين: الأخلاق البروتستانتية والأصولية السياسية". انظر:

Michael Walzer, La révolution des saints : éthique protestante et radicalisme politique, Paris, Belin, 1987.

[33] المرجع نفسه، ص413.

* أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قَسِي [ت 546هـ]: متصوف أندلسي، قائد ثورة الأولياء في الأندلس في القرن السادس للهجرة (الثاني عشر للميلاد)، ونجد تعريفًا به وبحركته في مقدمة ابن خلدون: "ابن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب خلع النعلين في التصوف، ثار بالأندلس داعيًا إلى الحقِّ وسُمي أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدي، فاستتبَّ له الأمر قليلًا لشغل لمتونة بما دهمهم من أمر الموحدين، ولم تكن هناك عصائبُ ولا قبائل يدفعونه عن شأنه، فلم يلبث حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن لهم ودخل في دعوتهم وتابعهم ... وأمكنهم من ثغره، وكان أول داعية لهم بالأندلس، وكانت ثورته تُسمَّى ثورة المرابطين". (المترجم)

** بمعنى الامتناع عن النساء. (المترجم)

[34] كتاب العبر، ص37-38.

[35] المرجع نفسه، ص20-26.